目录

第一节 体制

一、私营商业

本县私营商业绝大多数是小商小贩。

清末民初,皖南及湖北、江西、河南等地客商,陆续前来麻埠、流波、金家寨三镇设铺开店。金家寨的外来坐商,多是湖北和河南商城、固始人。私营商业一般为独资或合伙经营。

麻埠镇,是本县最大的商埠。每年春季,山东、河南等省及天津、南京、镇江、武汉、蚌埠等地客商前来收购茶、麻等土特产品。全镇有茶、麻行30多家,南北货行10多家。南货行经营土糖、土布、皮油、桐油、山纸、木耳等商品;北货行经营腌猪肉和猪油、芝麻、黄豆、菜油、麻油、红枣、粉丝等。另有百货、棉布、绸庄、杂货店二三十家。抗日战争时期,沦陷区商家迁来,一度促进了麻埠商业的繁荣。

流波镇,地处西淠河航道起点。商业经营以竹、木、茶、盐等为大宗。有竹、木行10多家;竹、木堆场七、八处,大小茶行10多家,批发盐商20多家。民国27年(1938)6月间,连遭日机9次轰炸,商业受严重影响。

金家寨,位于史河上游。商人多是半农半商或半工半商,主要经营米、盐、生丝、桐油、山纸、竹、木等土产杂货。民国27年,安徽省政府迁此后,富商云集山城,商业区由原来老城扩大到新市区。民国34年,省府迁走后商户大减。

1951年,根据党对资本主义工商业“利用、限制、改造”的政策,调整公私关系、劳资关系和产销关系,国营和供销合作商业采取加工、定货、统购、包销等方式,对私营工商业进行改造。1952年对麻埠、流波、金家寨三镇私营工商业户开展“五反”(反偷税漏税、反偷工减料、反行贿、反盗窃国家财产、反盗窃国家经济情报)运动,对偷税漏税、套购棉布和大米、盗窃国家财产等违法行为的商户,分别给以批评教育、补交税款、退赃、判刑等处理。

1953年,贯彻党的过渡时期总路线,对私营商业进行社会主义改造(简称“私改”),取消私营商业的批发业务,统由国营、供销合作商业经营。由于有计划的供货,私营商业商品零售额比重下降。

1954年12月,县供销合作社成立对私营工商业改造办公室,麻埠、流波、金家寨三镇配备了专职干部。1955年上半年,在麻埠进行对私营工商业改造试点,组成公私合营企业、合作商店、合作饭店(均为统一核算、集中经营)和合作小组(各自核算、分散经营)。对一贯从事商业的鳏寡孤独户,尽可能照顾安排;对黄烟、迷信用品、牙行等行业,或调整行业或转为农业。1956年1月,县委成立对私营工商业改造领导小组,下设办公室(简称“私改办公室”),掀起私改高潮。6月,基本完成私营商业在所有制方面的社会主义改造。全县私营商业1425户,从业人员1507。人,其中组成公私合营商店4个,6户,从业人员16人;合作商店73个,693户,748人;合作小组83个,598户,614人;代销店94个,94户,95人。此外,偏僻地区的34户未组织起来,占总户数的2.4%。7月,私改工作由县商业局、供销合作社、粮食局、卫生科和酒类专卖公司归口领导。1957年,麻埠、流波两镇有些合作小组成员移民到农村,加

〔表12—1〕

1957年私营商业社会主义改造情况统计表

上移民到寿县后又返回的商业户,都未及时组织起来,个体商业户上升到219户,占1957年私营商业总户数的15.4%。

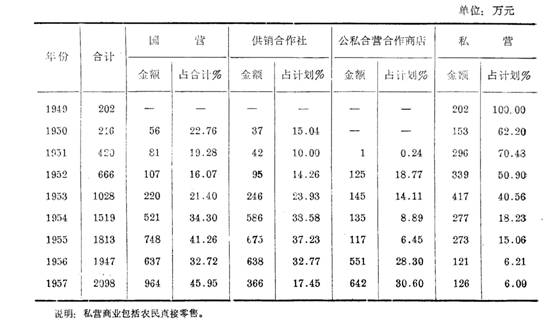

私营商业经社会主义改造以后,初步纳入国家计划轨道。合作商业的营业额由归口单位按“略有盈余”的原则安排,如营业额突破计划,可中止供货或搭配滞销商品。1956年6月~1957年9月,全县合作商店公积金积累17.95万元,扩大了社会主义经济成份。私改后,社会商品零售总额的公私比重有显著变化。

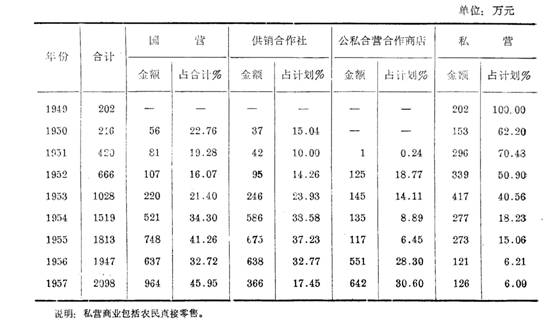

〔表12—2〕

1949~1957年社会商品零售总额公私比重统计表

二、集体商业

供销合作商业土地革命时期,境内乡级消费合作社约50个。民国21年(1932)4月,燕子河地区成立五星县苏维埃合作社总社,区乡均有合作社。六安六区五乡五村(今古碑镇陈冲村)苏维埃政府还办起“扁担社”,将本村生产的茶叶挑往湖北出售,挑回纸张、布匹。合作社选举管理委员会和监察委员会,受同级经济公社领导,入社者均为贫、雇农,每人股金额1~5元,半年或一年分红一次。

民国23年(1934),立煌县开始办17个合作社。民国28年有信用、消费、生产合作社87个,其中信用社55个。民国32年有综合、信用、消费、生产合作社134个。民国33年各种合作社达226个,社员22085人,股金590279元。抗日战争胜利后,绝大部分合作社解体。

1949年冬,金寨镇成立机关消费合作社,这是新中国建立后本县的第一个合作社。

1950年6月,金寨县供销合作总社成立,下设8个区社,21个乡支社,各自独立核算,共有职工83人。12月,更名为金寨县合作总社。1953年,总社设8个职能股,10个基层社,83个门市部,职工362人。1954年6月,更名为金寨县供销合作社联合计,9月又改名为全寨县供销合作社。1956年底,国营与供销合作商业进行分工,供销合作商业负责农副产品(粮油除外)收购、废品收购和农业生产资料供应,农村日用工业品、副食品供应,以及农村市场管理。1957年2月,县供销社成立供销经理部,统一经营全县的茶、麻、茧等所有农副土特产品。4月,供销社系统将设在农村的55个分销站、192名职工划交国营百货公司,基层社的各项资金集中到省供销社,实行全省统一资金、统一盈亏的核算制。

1958年6月,供销社与国营商业第一次合并,实行国营经济体制,基层社划归人民公社管理。1961年10月,县供销合作社恢复,下设土产日杂公司,经营农副土特产品。次年,全县开展清股扩股和落实股权工作,换发股金证。

1963年2月,县供销社召开恢复后第一次社员代表大会,选举新的领导成员,修改了社章。

1968年11月,县属国营、供销合作商业等10个单位合并成立县工农业产品购销管理站,供销业务单设一本帐。原基层供销社属人民公社管理,单独核算。1969年3月,原供销、外贸、食品等5单位划出成立金寨县农副产品购销管理站,原商业局、物资局等5个单位成立县工业产品购销管理站。1970年11月,管理站体制撤销,统属县商业局。基层供销社名称保留,全县统一核算。1976年5月,县供销合作总社再次恢复,下属2个公司,7个区社,51个公社供销站,150个门市部,63个收购站,共有职工899人。1983年7月,县供销社召开社员代表大会,第二次成立金寨县供销社联合社至今。

1984年,基层供销社体制改革,以乡建社,撤区社建办事处,共建大基层社2个,乡级社46个。乡供销社召开社员代表大会,选举理、监事会,职工改为招聘制,欠社员股息6.2万元全部兑现。1986年恢复以区建社,除保留白塔畈乡供销社外,乡基层社改为供销站,属区供销社统一核算。1987年,县供销社辖有土产、茶叶、农业生产资料三家公司,以及茶叶精制厂、印刷厂、菌种厂和车队,共310人;基层社58个,网点433处,职工1282人。全县有社员10.7万户,股金36.6万元,比1950年分别增长5.9倍和19.7倍。

合作商店合作小组1955年,全县组织合作商店、小组27个,212户,占私营商业总户数1552户的13.66%。1956年,全县城乡私营商业1425户中,有1391户参加公私合营、合作店组,占私营商业户的97.6%。1957年底,全县组织起来的商业有1201户,1317人。

合作商店经理民主产生。工资形式,大部分商店采用“死分活值”方式,分值随商店每月

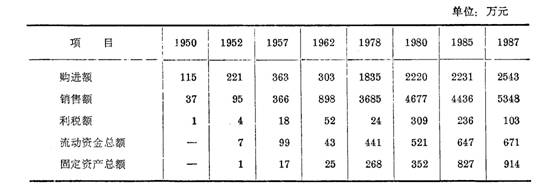

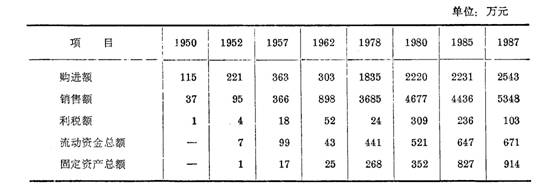

〔表12—3〕

几个年份供销合作社经营情况统计表

盈亏而定,但不能超过最高限额;少数商店采用基本工资加奖励形式;理发业采取分成制;代销户按营业额拿手续费。工资水平,县城平均40.5元,农村平均30.5元,技术性行业略高。商店按月提留公积金、公益金,年终有盈余,还可按股金4%左右分红。

1958~1959年,梅山地区的公私合营企业和部分合作商店过渡为地方国营企业。区以下大部分合作商店由公社统一核算,公社可以统一调动商店人员,股金不再分红。全县合作商店划归公社经营的有51个门市部,172名从业人员,资金1.66万元。1962年调整商业体制,梅山原已过渡为地方国营的行业维持不变,区以下人民公社统一核算的商业,恢复合作商店(组),恢复股金分红。原不是商业人员的,一律退出,哪来哪去。1963年恢复归口领导。1964年底,农村合作商店(组)全部恢复。“文化大革命”期间,合作商店股金分红再次停止。

1978年以后,对合作商店货源供应、经营范围的限制逐渐放松。1979年7月,清理合作商店店员股息,除经营亏损者外,凡未付息的一律补发。计算方法:1971年以前和1979年4~7月均为月息3.3‰,其余时间为月息2.7‰。1982年以后,扩大合作商店企业自主权,商店经营实行承包制,销售额和利润明显增长。1985年3月,合作商店(组)按自然门点划小核算单位。

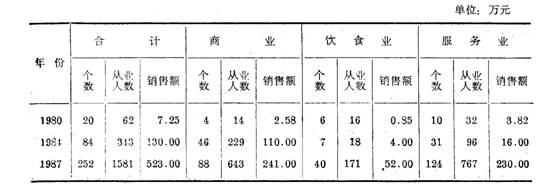

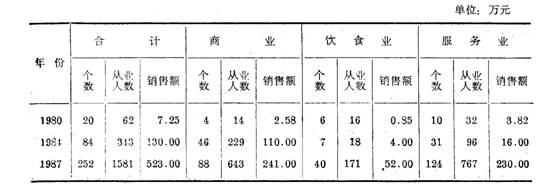

乡镇集体商业1979年,国务院颁发《关于发展社队企业若干问题的规定》后,社队集

〔表12—4〕

若干年份乡镇企业中集体商业销售额统计表

体商业、饮食业、服务业开始发展。1980年,社办、队办和联户办的各类商店有20个。1984年中共中央《关于1984年农村工作的通知》和中共中央、国务院转发农牧渔业部《关于开创社队企业新局面的报告》两文件下达后,由于有关政策放宽,当年乡镇集体商店有84个。1987年发展到252个。

知青商店1979年,本着“广开门路、妥善安排知识青年就业’的精神,本县各机关、团体兴办知识青年商店(简称知青商店)。资金除各单位自筹外,县知青办公室扶持资金33.84万元。1981年,全县共办商业性质的知青商店132个,安置待业知青832人。1987年底,所有知青商店,全部转为大集体企业。

三、公私合营商业

1956年私营工商业社会主义改造时,工商界有资本家和工商业兼地主7户、9人,其中棉布、杂货、酱园、旅社6户8人转为4个公私合营企业。资本家以生产资料、商品、流动资金作股金入股。企业的正副经理由公、私方代表担任。资本家除固定工资外,按股金年息5%领取定息,定期7年,后改为10年。企业盈余上缴主管单位。1957年梅山酱园、杂货两公私合营企业上缴利润4456元。1958年“大跃进”时,棉布、杂货、旅社3个公私合营企业过渡为地方国营。1959年,梅山酱园转为地方国营,改称县酱食厂。

四、国营商业

民国19年(1930)2月,中共六安中心县委和六安六区区委创办七邻湾经济公社(年底迁金家寨),是境内第一个苏区经济公社,拥有资金3万元。经营品种有食盐、粮食、药品、布匹、日用百货、生产资料等,以批发为主,批零兼营,并直接领导乡村合作社,负责管理市场、物价,打击投机垄断。企业盈亏属财政,工作人员实行供给制。

民国20年1月,县、区较普遍的建立经济公社。5月,皖西北特区在麻埠设立药材、杂货、行栈等专营经济公社。

民国38年(1949)4月麻埠解放后,六安贸易公司在麻埠建立裕民商店和盐业推销组。裕民商店经营百货、针棉织品、五金器材、糖烟酒和煤油等商品,供应军需民用。1950年,县设土产、百货、盐业、粮食等收购、销售机构。1951年,百货公司麻埠办事处增设金寨镇经营组和流波镇推销组,同年设置的还有酒类专卖公司金寨办事处和木材公司流波办事处。一度设花纱布公司麻埠办事处。50年代初期,本县国营商业的人、财、物三权由六安专署各专业公司管理,商品统一调拨,统负盈亏。

1956年,相继建立百货、食品、盐业、药材等县级专业公司,共有职工399人,独立核算,利税纳入地方财政,盈亏由县负责。

1958年6月,供销合作社第一次并入金寨县商业局,实行统一核算,各公司为报帐单位,有县级企业15个,区级18个,职工1156人。1961年10月,国营商业与供销合作社分开设置,各专业公司恢复单独核算,国营商业增设饮食服务公司。1962年,梅山、响洪甸两水产经营处由省下放到县,酒类专卖公司更名县糖业烟酒公司。1963年,县物资局成立,计划供应金属材料、机电设备、化工建材物资。同年,成立县外贸办事处,7区1镇设立外贸站,下设30个分站。

1968年11月成立县工农业产品购销管理站,供销合作商业并入。次年3月,原商业局、物资局系统5单位划出,成立县工业产品购销管理站,1970年11月与农副产品购销管理站再度合并,改称县商业局,全县统一核算。

1976年5月,原供销合作系统划出后,商业局系统有职工636人,下设百货、食品、盐业蔬菜、五交化、饮食服务、医药、石油、煤建等8个公司,3个水产收购组以及肉类加工厂、食品厂、酱食厂、良种猪繁殖场,共16个核算单位,盈亏由商业局统一向县财政办理缴拨。1978年6月,改利润统一缴库为企业单位直接缴库办法。1979年,本县食品系统购销调拨业务,实行全省性三统一(统一经营,统一调拨,统一核算),由六安地区食品公司统一平衡盈亏。1982年,成立金寨县外贸局和外贸公司。1983年,成立金寨县烟草专卖局和烟草公司。1984年,金寨县物资局系统成立金属材料、机电设备、化工建材、燃料等4个专业公司。

1984年,国营商业实行“利改税”,全面推行经营承包责任制和岗位责任制。至1986年,所属30个零售企业中集体承包21个,租赁经营9个。1987年,批发企业实行独立核算。是年,县商业局系统获全省评比三等奖,奖金3000元。

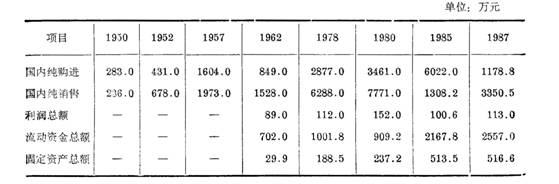

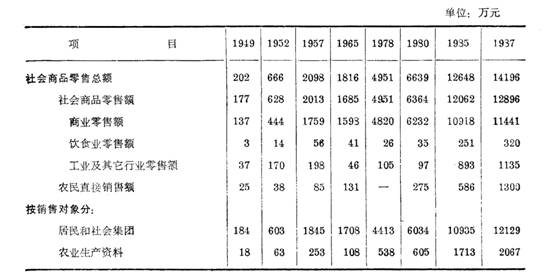

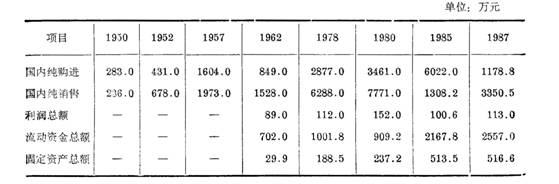

〔表12—5〕

若干年份国营商业经营情况统计表

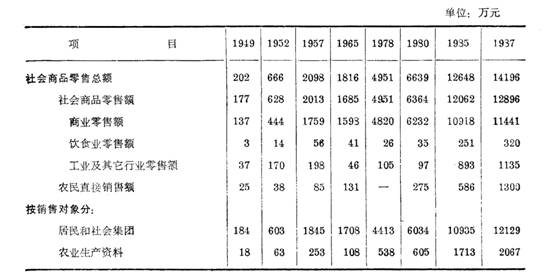

〔表12—6〕

若干年份社会商品零售总额统计表

附一安徽省企业公司

抗日战争时期,安徽省政府于民国30年(1941)10月在立煌创办安徽省企业公司,为桂系和第二十一集团军所控制,实行产、供、销统一经营,拥有资金2000万元,设生产、贸易、信托3个部,开办纺织、印刷、制革、化学工艺、炼铁、造纸、丝织、农场等9个厂(场),附设盐站,并在阜阳、屯溪、霍山等县和湖北省滕家堡等地设立外埠贸易办事处。该公司一度与日伪在田家庵和蚌埠交换货物。民国34年11月东迁蚌埠。

附二商店简介

大丰鞋帽商店 坐落在梅山镇流波路,是1956年私改中组织起来的集体企业,营业面积144平方米,先后隶属于县综合公司、贸易公司、商业局、百货公司和梅山镇。1976年5月隶属于商业局至今。原为梅山百货合作总店统一核算,1985年3月,大丰鞋帽商店独立核算,自负盈亏。

该店对顾客挑选和退换商品从不厌烦,仅1987年退换鞋帽的就有100多人次。有时某种码号暂缺,还记下顾客的地址,货到后及时通知,赢得广大顾客的称赞。多年来,该店多次被评为县先进单位、文明商店,负责人张桂珍被评为十佳营业员。

1987年,有职工11人,经营鞋帽1200多个品种,营业额35.1万元,利润1.2万元,纳税1.1万元,县物价局、计量局授予“物价、计量信得过单位”红匾。

县百货公司梅山零售商店坐落在梅山镇南溪路,1957年1月开业,为百货公司门市部,营业面积400平方米。1958年6月,该店改称县商业局三八百货门市部。1961年5月隶属于商业局工业品经理部,10月更名为县百货公司第一门市部。1978年4月更名为县百货公司梅山零售商店,与县百货公司在梅山的另外3个门市部进行统一核算。1985年按自然门点独立核算。1987年,有职工41人,设柜组8个,经营百货、针纺、文化、糖烟酒等3000余种商品,固定资产6万元,流动资金6万元,营业额145.3万元,利润7万元。

县农业生产资料公司门市部县供销合作社系统企业,坐落在梅山镇金寨路,营业面积571平方米。1966年开业时仅3名职工,隶属于县土产生资公司。1974年土产和生资分为两个公司,该门市部隶属于农业生产资料公司至今。1987年,有职工15人,经营化肥、农药、农膜、农机具、农药械、中小农具共1800多个品种,固定资产1.5万元,流动资金12.6万元,营业额92万元,利润1.6万元,纳税0.6万元。1974年以来,年均销售化肥1000多吨、农药10余吨、农膜5吨、农机具和农药械500多台、中小农具1万多件。

该门市部多次被评为县先进单位,1986年在“争先创优”活动中,被共青团六安地委评为优质服务单位。营业员罗来威,先后被评为县先进工作者、优质服务标兵和十佳营业员。

金寨百货大楼国营企业,坐落在梅山镇史河路中段,1989年元旦开业。大楼共4层,1~2层为零售部,营业面积1600平方米,分为20个柜组,经营百货、针纺、文化、糖烟酒、五金交电等十大类商品7000余种,正常库存130万元。1989年有职工78人,流动资金10万元,固定资产80万元,营业额463万元,缴纳税款13.3万元,利润3万元,为县城最大的零售商店。3层为批发部,营业面积800平方米,1989年有职工34人。批发与零售各自独立核算,同隶属于县百货公司。

本县私营商业绝大多数是小商小贩。

清末民初,皖南及湖北、江西、河南等地客商,陆续前来麻埠、流波、金家寨三镇设铺开店。金家寨的外来坐商,多是湖北和河南商城、固始人。私营商业一般为独资或合伙经营。

麻埠镇,是本县最大的商埠。每年春季,山东、河南等省及天津、南京、镇江、武汉、蚌埠等地客商前来收购茶、麻等土特产品。全镇有茶、麻行30多家,南北货行10多家。南货行经营土糖、土布、皮油、桐油、山纸、木耳等商品;北货行经营腌猪肉和猪油、芝麻、黄豆、菜油、麻油、红枣、粉丝等。另有百货、棉布、绸庄、杂货店二三十家。抗日战争时期,沦陷区商家迁来,一度促进了麻埠商业的繁荣。

流波镇,地处西淠河航道起点。商业经营以竹、木、茶、盐等为大宗。有竹、木行10多家;竹、木堆场七、八处,大小茶行10多家,批发盐商20多家。民国27年(1938)6月间,连遭日机9次轰炸,商业受严重影响。

金家寨,位于史河上游。商人多是半农半商或半工半商,主要经营米、盐、生丝、桐油、山纸、竹、木等土产杂货。民国27年,安徽省政府迁此后,富商云集山城,商业区由原来老城扩大到新市区。民国34年,省府迁走后商户大减。

1951年,根据党对资本主义工商业“利用、限制、改造”的政策,调整公私关系、劳资关系和产销关系,国营和供销合作商业采取加工、定货、统购、包销等方式,对私营工商业进行改造。1952年对麻埠、流波、金家寨三镇私营工商业户开展“五反”(反偷税漏税、反偷工减料、反行贿、反盗窃国家财产、反盗窃国家经济情报)运动,对偷税漏税、套购棉布和大米、盗窃国家财产等违法行为的商户,分别给以批评教育、补交税款、退赃、判刑等处理。

1953年,贯彻党的过渡时期总路线,对私营商业进行社会主义改造(简称“私改”),取消私营商业的批发业务,统由国营、供销合作商业经营。由于有计划的供货,私营商业商品零售额比重下降。

1954年12月,县供销合作社成立对私营工商业改造办公室,麻埠、流波、金家寨三镇配备了专职干部。1955年上半年,在麻埠进行对私营工商业改造试点,组成公私合营企业、合作商店、合作饭店(均为统一核算、集中经营)和合作小组(各自核算、分散经营)。对一贯从事商业的鳏寡孤独户,尽可能照顾安排;对黄烟、迷信用品、牙行等行业,或调整行业或转为农业。1956年1月,县委成立对私营工商业改造领导小组,下设办公室(简称“私改办公室”),掀起私改高潮。6月,基本完成私营商业在所有制方面的社会主义改造。全县私营商业1425户,从业人员1507。人,其中组成公私合营商店4个,6户,从业人员16人;合作商店73个,693户,748人;合作小组83个,598户,614人;代销店94个,94户,95人。此外,偏僻地区的34户未组织起来,占总户数的2.4%。7月,私改工作由县商业局、供销合作社、粮食局、卫生科和酒类专卖公司归口领导。1957年,麻埠、流波两镇有些合作小组成员移民到农村,加

〔表12—1〕

1957年私营商业社会主义改造情况统计表

上移民到寿县后又返回的商业户,都未及时组织起来,个体商业户上升到219户,占1957年私营商业总户数的15.4%。

私营商业经社会主义改造以后,初步纳入国家计划轨道。合作商业的营业额由归口单位按“略有盈余”的原则安排,如营业额突破计划,可中止供货或搭配滞销商品。1956年6月~1957年9月,全县合作商店公积金积累17.95万元,扩大了社会主义经济成份。私改后,社会商品零售总额的公私比重有显著变化。

〔表12—2〕

1949~1957年社会商品零售总额公私比重统计表

二、集体商业

供销合作商业土地革命时期,境内乡级消费合作社约50个。民国21年(1932)4月,燕子河地区成立五星县苏维埃合作社总社,区乡均有合作社。六安六区五乡五村(今古碑镇陈冲村)苏维埃政府还办起“扁担社”,将本村生产的茶叶挑往湖北出售,挑回纸张、布匹。合作社选举管理委员会和监察委员会,受同级经济公社领导,入社者均为贫、雇农,每人股金额1~5元,半年或一年分红一次。

民国23年(1934),立煌县开始办17个合作社。民国28年有信用、消费、生产合作社87个,其中信用社55个。民国32年有综合、信用、消费、生产合作社134个。民国33年各种合作社达226个,社员22085人,股金590279元。抗日战争胜利后,绝大部分合作社解体。

1949年冬,金寨镇成立机关消费合作社,这是新中国建立后本县的第一个合作社。

1950年6月,金寨县供销合作总社成立,下设8个区社,21个乡支社,各自独立核算,共有职工83人。12月,更名为金寨县合作总社。1953年,总社设8个职能股,10个基层社,83个门市部,职工362人。1954年6月,更名为金寨县供销合作社联合计,9月又改名为全寨县供销合作社。1956年底,国营与供销合作商业进行分工,供销合作商业负责农副产品(粮油除外)收购、废品收购和农业生产资料供应,农村日用工业品、副食品供应,以及农村市场管理。1957年2月,县供销社成立供销经理部,统一经营全县的茶、麻、茧等所有农副土特产品。4月,供销社系统将设在农村的55个分销站、192名职工划交国营百货公司,基层社的各项资金集中到省供销社,实行全省统一资金、统一盈亏的核算制。

1958年6月,供销社与国营商业第一次合并,实行国营经济体制,基层社划归人民公社管理。1961年10月,县供销合作社恢复,下设土产日杂公司,经营农副土特产品。次年,全县开展清股扩股和落实股权工作,换发股金证。

1963年2月,县供销社召开恢复后第一次社员代表大会,选举新的领导成员,修改了社章。

1968年11月,县属国营、供销合作商业等10个单位合并成立县工农业产品购销管理站,供销业务单设一本帐。原基层供销社属人民公社管理,单独核算。1969年3月,原供销、外贸、食品等5单位划出成立金寨县农副产品购销管理站,原商业局、物资局等5个单位成立县工业产品购销管理站。1970年11月,管理站体制撤销,统属县商业局。基层供销社名称保留,全县统一核算。1976年5月,县供销合作总社再次恢复,下属2个公司,7个区社,51个公社供销站,150个门市部,63个收购站,共有职工899人。1983年7月,县供销社召开社员代表大会,第二次成立金寨县供销社联合社至今。

1984年,基层供销社体制改革,以乡建社,撤区社建办事处,共建大基层社2个,乡级社46个。乡供销社召开社员代表大会,选举理、监事会,职工改为招聘制,欠社员股息6.2万元全部兑现。1986年恢复以区建社,除保留白塔畈乡供销社外,乡基层社改为供销站,属区供销社统一核算。1987年,县供销社辖有土产、茶叶、农业生产资料三家公司,以及茶叶精制厂、印刷厂、菌种厂和车队,共310人;基层社58个,网点433处,职工1282人。全县有社员10.7万户,股金36.6万元,比1950年分别增长5.9倍和19.7倍。

合作商店合作小组1955年,全县组织合作商店、小组27个,212户,占私营商业总户数1552户的13.66%。1956年,全县城乡私营商业1425户中,有1391户参加公私合营、合作店组,占私营商业户的97.6%。1957年底,全县组织起来的商业有1201户,1317人。

合作商店经理民主产生。工资形式,大部分商店采用“死分活值”方式,分值随商店每月

〔表12—3〕

几个年份供销合作社经营情况统计表

盈亏而定,但不能超过最高限额;少数商店采用基本工资加奖励形式;理发业采取分成制;代销户按营业额拿手续费。工资水平,县城平均40.5元,农村平均30.5元,技术性行业略高。商店按月提留公积金、公益金,年终有盈余,还可按股金4%左右分红。

1958~1959年,梅山地区的公私合营企业和部分合作商店过渡为地方国营企业。区以下大部分合作商店由公社统一核算,公社可以统一调动商店人员,股金不再分红。全县合作商店划归公社经营的有51个门市部,172名从业人员,资金1.66万元。1962年调整商业体制,梅山原已过渡为地方国营的行业维持不变,区以下人民公社统一核算的商业,恢复合作商店(组),恢复股金分红。原不是商业人员的,一律退出,哪来哪去。1963年恢复归口领导。1964年底,农村合作商店(组)全部恢复。“文化大革命”期间,合作商店股金分红再次停止。

1978年以后,对合作商店货源供应、经营范围的限制逐渐放松。1979年7月,清理合作商店店员股息,除经营亏损者外,凡未付息的一律补发。计算方法:1971年以前和1979年4~7月均为月息3.3‰,其余时间为月息2.7‰。1982年以后,扩大合作商店企业自主权,商店经营实行承包制,销售额和利润明显增长。1985年3月,合作商店(组)按自然门点划小核算单位。

乡镇集体商业1979年,国务院颁发《关于发展社队企业若干问题的规定》后,社队集

〔表12—4〕

若干年份乡镇企业中集体商业销售额统计表

体商业、饮食业、服务业开始发展。1980年,社办、队办和联户办的各类商店有20个。1984年中共中央《关于1984年农村工作的通知》和中共中央、国务院转发农牧渔业部《关于开创社队企业新局面的报告》两文件下达后,由于有关政策放宽,当年乡镇集体商店有84个。1987年发展到252个。

知青商店1979年,本着“广开门路、妥善安排知识青年就业’的精神,本县各机关、团体兴办知识青年商店(简称知青商店)。资金除各单位自筹外,县知青办公室扶持资金33.84万元。1981年,全县共办商业性质的知青商店132个,安置待业知青832人。1987年底,所有知青商店,全部转为大集体企业。

三、公私合营商业

1956年私营工商业社会主义改造时,工商界有资本家和工商业兼地主7户、9人,其中棉布、杂货、酱园、旅社6户8人转为4个公私合营企业。资本家以生产资料、商品、流动资金作股金入股。企业的正副经理由公、私方代表担任。资本家除固定工资外,按股金年息5%领取定息,定期7年,后改为10年。企业盈余上缴主管单位。1957年梅山酱园、杂货两公私合营企业上缴利润4456元。1958年“大跃进”时,棉布、杂货、旅社3个公私合营企业过渡为地方国营。1959年,梅山酱园转为地方国营,改称县酱食厂。

四、国营商业

民国19年(1930)2月,中共六安中心县委和六安六区区委创办七邻湾经济公社(年底迁金家寨),是境内第一个苏区经济公社,拥有资金3万元。经营品种有食盐、粮食、药品、布匹、日用百货、生产资料等,以批发为主,批零兼营,并直接领导乡村合作社,负责管理市场、物价,打击投机垄断。企业盈亏属财政,工作人员实行供给制。

民国20年1月,县、区较普遍的建立经济公社。5月,皖西北特区在麻埠设立药材、杂货、行栈等专营经济公社。

民国38年(1949)4月麻埠解放后,六安贸易公司在麻埠建立裕民商店和盐业推销组。裕民商店经营百货、针棉织品、五金器材、糖烟酒和煤油等商品,供应军需民用。1950年,县设土产、百货、盐业、粮食等收购、销售机构。1951年,百货公司麻埠办事处增设金寨镇经营组和流波镇推销组,同年设置的还有酒类专卖公司金寨办事处和木材公司流波办事处。一度设花纱布公司麻埠办事处。50年代初期,本县国营商业的人、财、物三权由六安专署各专业公司管理,商品统一调拨,统负盈亏。

1956年,相继建立百货、食品、盐业、药材等县级专业公司,共有职工399人,独立核算,利税纳入地方财政,盈亏由县负责。

1958年6月,供销合作社第一次并入金寨县商业局,实行统一核算,各公司为报帐单位,有县级企业15个,区级18个,职工1156人。1961年10月,国营商业与供销合作社分开设置,各专业公司恢复单独核算,国营商业增设饮食服务公司。1962年,梅山、响洪甸两水产经营处由省下放到县,酒类专卖公司更名县糖业烟酒公司。1963年,县物资局成立,计划供应金属材料、机电设备、化工建材物资。同年,成立县外贸办事处,7区1镇设立外贸站,下设30个分站。

1968年11月成立县工农业产品购销管理站,供销合作商业并入。次年3月,原商业局、物资局系统5单位划出,成立县工业产品购销管理站,1970年11月与农副产品购销管理站再度合并,改称县商业局,全县统一核算。

1976年5月,原供销合作系统划出后,商业局系统有职工636人,下设百货、食品、盐业蔬菜、五交化、饮食服务、医药、石油、煤建等8个公司,3个水产收购组以及肉类加工厂、食品厂、酱食厂、良种猪繁殖场,共16个核算单位,盈亏由商业局统一向县财政办理缴拨。1978年6月,改利润统一缴库为企业单位直接缴库办法。1979年,本县食品系统购销调拨业务,实行全省性三统一(统一经营,统一调拨,统一核算),由六安地区食品公司统一平衡盈亏。1982年,成立金寨县外贸局和外贸公司。1983年,成立金寨县烟草专卖局和烟草公司。1984年,金寨县物资局系统成立金属材料、机电设备、化工建材、燃料等4个专业公司。

1984年,国营商业实行“利改税”,全面推行经营承包责任制和岗位责任制。至1986年,所属30个零售企业中集体承包21个,租赁经营9个。1987年,批发企业实行独立核算。是年,县商业局系统获全省评比三等奖,奖金3000元。

〔表12—5〕

若干年份国营商业经营情况统计表

〔表12—6〕

若干年份社会商品零售总额统计表

附一安徽省企业公司

抗日战争时期,安徽省政府于民国30年(1941)10月在立煌创办安徽省企业公司,为桂系和第二十一集团军所控制,实行产、供、销统一经营,拥有资金2000万元,设生产、贸易、信托3个部,开办纺织、印刷、制革、化学工艺、炼铁、造纸、丝织、农场等9个厂(场),附设盐站,并在阜阳、屯溪、霍山等县和湖北省滕家堡等地设立外埠贸易办事处。该公司一度与日伪在田家庵和蚌埠交换货物。民国34年11月东迁蚌埠。

附二商店简介

大丰鞋帽商店 坐落在梅山镇流波路,是1956年私改中组织起来的集体企业,营业面积144平方米,先后隶属于县综合公司、贸易公司、商业局、百货公司和梅山镇。1976年5月隶属于商业局至今。原为梅山百货合作总店统一核算,1985年3月,大丰鞋帽商店独立核算,自负盈亏。

该店对顾客挑选和退换商品从不厌烦,仅1987年退换鞋帽的就有100多人次。有时某种码号暂缺,还记下顾客的地址,货到后及时通知,赢得广大顾客的称赞。多年来,该店多次被评为县先进单位、文明商店,负责人张桂珍被评为十佳营业员。

1987年,有职工11人,经营鞋帽1200多个品种,营业额35.1万元,利润1.2万元,纳税1.1万元,县物价局、计量局授予“物价、计量信得过单位”红匾。

县百货公司梅山零售商店坐落在梅山镇南溪路,1957年1月开业,为百货公司门市部,营业面积400平方米。1958年6月,该店改称县商业局三八百货门市部。1961年5月隶属于商业局工业品经理部,10月更名为县百货公司第一门市部。1978年4月更名为县百货公司梅山零售商店,与县百货公司在梅山的另外3个门市部进行统一核算。1985年按自然门点独立核算。1987年,有职工41人,设柜组8个,经营百货、针纺、文化、糖烟酒等3000余种商品,固定资产6万元,流动资金6万元,营业额145.3万元,利润7万元。

县农业生产资料公司门市部县供销合作社系统企业,坐落在梅山镇金寨路,营业面积571平方米。1966年开业时仅3名职工,隶属于县土产生资公司。1974年土产和生资分为两个公司,该门市部隶属于农业生产资料公司至今。1987年,有职工15人,经营化肥、农药、农膜、农机具、农药械、中小农具共1800多个品种,固定资产1.5万元,流动资金12.6万元,营业额92万元,利润1.6万元,纳税0.6万元。1974年以来,年均销售化肥1000多吨、农药10余吨、农膜5吨、农机具和农药械500多台、中小农具1万多件。

该门市部多次被评为县先进单位,1986年在“争先创优”活动中,被共青团六安地委评为优质服务单位。营业员罗来威,先后被评为县先进工作者、优质服务标兵和十佳营业员。

金寨百货大楼国营企业,坐落在梅山镇史河路中段,1989年元旦开业。大楼共4层,1~2层为零售部,营业面积1600平方米,分为20个柜组,经营百货、针纺、文化、糖烟酒、五金交电等十大类商品7000余种,正常库存130万元。1989年有职工78人,流动资金10万元,固定资产80万元,营业额463万元,缴纳税款13.3万元,利润3万元,为县城最大的零售商店。3层为批发部,营业面积800平方米,1989年有职工34人。批发与零售各自独立核算,同隶属于县百货公司。