目录

第五节 经济作物

一、水果

本县地处江淮之间,适宜栽植桃、梨、山楂、葡萄等多种果树。山区、丘陵地区农民多年来在家前屋后零星栽植果树。1956年,大面积在淮堤上栽桃、梨、苹果约 200亩。1958年在张八岭乡庙山及管店、明东等乡建立社办林场,发展果树生产。

品种有蟠桃、肥城桃、秋白桃、甜桃、酥梨、黄梨、歪巴梨、莱阳梨、雪梨、苹果、国光、金帅、大果黄李、杏李、怀远石榴等。全县果树木大面积有淮防所200余亩;管店镇破山林场梨园50多亩;明东乡抹山林场怀远石榴柿子50余亩;涧溪乡祝岗林场建梨园、苹果园200亩。1976年,魏岗乡从外地引进李树苗,至1984年达1000亩,年产49万余斤。1983年,本县从山东引进山楂苗2万株,于三界、涧溪等地广泛发展庭院经济、试种山楂。同时,根据地、县部署,大力开发荒山荒水,在山区和丘陵地区大力推广栽植山楂、苹果。至1985年全县栽山楂达500余亩。

本县山区、丘陵尤以枣、柿等果木为农家广泛栽植,古沛、高王、司巷、大郢、紫阳、柳巷、桥头等地均盛产枣、柿,除为本县人民食用外,每逢收获季节,外地客商纷纷来产区收购加工。自1988年至1990年以来,本县在发展大农业生产中,认真抓好林果,1988年全县果园面积达10.948亩,水果产量达2044吨,1989年果园面积增至14.498亩,水果产量1716吨。1990年17500亩,产量1800多吨。

二、薄荷

本县于1967年秋,从上海市宝山县引进40—9薄荷种根3万斤,于卞庄、横山、古沛、邵岗等乡试种150余亩,成活率较低。1968年仅收薄荷油半吨。随着耕种技术提高,通过科学管理,薄荷油产量逐年增长,1969年收油1.5吨,1970年达20吨。同年秋,又从宝山县引进新品种68—7种根10万斤。在明光、古沛、津里等区推广,全县种植面积500亩,1971年产油22吨;1972年增至56吨。但由于市场需求减少,价格下降、收益降低,本县薄荷生产开始下降。1973年至1976年平均产量不足6吨。1977年国内薄荷油需要量增多,国际市场行情好转,油价上升,1977年起,本县薄荷生产又趋向兴旺,当年产油17吨,1978年产油80吨,1979年产油91吨,1990年收购91吨。同年秋,从杭州、长丰等地再次引进薄荷新品种73—8种根 10万斤,于明东乡推广试种,培植种根,为全县更新创造条件,不久国内,国际市场价格变化,本县薄荷生产又一次衰落,从1981年至1983年,平均年产50多吨。在农村实行大包干,产业结构向商品化方向转化中,1984年全县种植面积达8000余亩,年产油72吨。1985年计划种植2万亩,实际种植4万亩,收油262吨,实际生产量达400余吨,由于自由种植,盲目发展,一度造成农民“卖油难”。1986年,全县薄荷种植面积仍达2万亩,年产油120吨,出口89.6吨,其余内销。1987年至1990年,本县薄荷生产年产油均在100吨左右。部分乡、村除种植薄荷外,还试种大面积甜叶菊。

三、茶叶

本县于1970年始建茶园。1970年夏,中共安徽省委书记李德生到嘉山视察工作,针对嘉山山区和丘陵有条件地发展茶叶生产,作了有关于请六安地区确定三个县包定、凤、嘉发展茶叶生产的指示。7月30日,省农林局于合肥召开六安、滁县地区及有关6县会议,确定金寨县包嘉山,发展茶叶生产。会后本县成立种茶领导小组,县委书记肖华、县长贾长志任正副组长。有关区、乡成立种茶领导小组,确定 1名负责人抓种茶,掀起开辟新茶园热潮。全县1970年至1978年发展新茶园 21000亩,16个乡116个村均建立茶叶专业队(场),专业劳力2700余人从事常年管理。1973年始,一些乡、村筹建茶叶初制厂。至1979年共建立初制厂50个,拥有动力机械、加工机械300余台,加工能力15~20万斤,新茶园于1975年起陆续收益。1978年本县生产沙青12.25万斤,收购10.5万斤。本县茶叶达到自给有余,同年被列为省和全国茶叶生产基地县之一。

1979年,农村实行责任制后,茶叶生产放松。茶树管理差,有的加工机械受损坏。1983年随着农村改革深化和茶叶市场放开,本县茶叶生产又有了发展,经济效益很好。1984年茶叶滞销,茶园无人承包,本县茶叶产量下降。1985年产茶1091担,比1983年减少700担。全县茶场75个,茶园1.2万亩,约400名茶农承包,加工机械48台,最高年产茶叶约15万斤。

四、烟草

县内各地从1920年即开始种植烟草,多零星种植,分布于三界、横山一带,不足千亩。1964年,烟草生产有较大发展,面积达4000亩,种植地区扩大至古沛、明光、魏岗、管店、张八岭、苏巷、邵岗、太平、包集等乡。烟区均设有烟草收购点。1965年,县成立烟草收购供应站,1981年设烟草公司,1984年设立县烟草专卖局。

1965年首次从凤阳县引进“大平板”、“歪把子”优良品种,经试种,长势良好,因遭水灾减产,种植2万亩,仅收购1.7万担。1967年“大平板”、“歪把子”烟草获得丰收,产烟2.6万担。1970年至1980年,又从河南、山东引进“红星一号”、“襄颖一号”、“庆胜二号”、“春雷三号”、“许金四号”、“杂交螺丝头”,后又陆续引进河南“泮元黄”。凤阳“S791”和美国“G140、MC89、G28”等品种。1985年后实行省统一供种。

本县境内主产黄烟,1985年种植面积近万亩,每亩产烟150斤左右。1985年全县烤烟总产量812吨,1990年达3360吨。由于种烟面积扩大,质量提高,本县获得全国烟草生产会议颁发的金叶奖。

五、桑蚕

本县气候温和,光照充足,无霜期长,适宜柘针树和桑树生长。全县有柘针树百万株,野生桑30万株。据汪雨湘编《嘉山县志手稿》记载:“本县1932年前即有农民利用柘针树叶和桑叶饲蚕,后逐渐冷落。1932年前后年产丝产值约5000元。”

解放后,本县桑蚕业有所发展。蓖麻蚕:我县农民历来有种蓖麻习惯,沿淮几个乡如柳巷、浮山、太平等种的多,蓖麻籽出售给供销社作工业原料。1964年中共安徽省委副书记李任之从苏北参观路经本县柳巷,发现蓖麻种的多,要求多养蓖麻蚕。1965年试养成功。县决定在柳巷乡办制种场,制种1000盒,经检验发现有微粒子病毒,蚕种全被烧毁,经济损失约3000元,加之蓖麻茧滞销,养蚕停顿。柞蚕:本县东南部山区生长柞树,尤以涧溪区涝口乡尖山村等地为成片生长。1965年县外贸部门从河南请进两名技师,于涝口乡尖山村放养根蚕种30斤。收茧50担,获得成功。

1966年,不少地方仍以柘树叶和野桑叶饲蚕。当年发蚕种800张,收茧374担。1966至1976年“文革”十年中,由于“左”的路线影响,农民家庭副业被看作“资本主义”倾向受到批判,蚕桑生产复濒于灭绝。党的十一届三中全会后,省、地、县制定具体政策,支持蚕桑生产,大力发展农业同时,农民积极开展多种经营。1980年收蚕3.5吨。1981年收蚕3.5吨,1985年增至31吨。

为推广新的品种和技术,1966年本县农业局从江西省引进改良桑(湖桑)1万株,在张八岭乡、三界乡试种约200亩,也因“文革”中“批资割尾巴”,全被砍光。 1984年,农业部门又从浙江省桐乡县引进湖桑苗3万株,于女山湖渔苗场和潘村栽植200余亩。1985年从江苏淮阴县调进78万株苗,于潘村区太平、柳巷、泊岗、潘村、紫阳5乡栽植1000亩,其中太平乡500亩。由于茧价不合理和粮食提价影响,栽植桑苗大部分又被砍掉,仅剩100亩左右。当年,县委、县政府向省政府和中央轻工业部报告,请支持批准筹建一座缫丝厂,就地取材,促进桑蚕生产。经批准后,本县建成第一座缫丝厂。

本县发展蚕桑生产,历经曲折后已注意发挥科技干部作用,推广了桑园密植栽培,亩栽2000株,当年栽桑,当年见效。实行科学育蚕,小蚕共育,新蚕药使用前举办技术培训班,均取得良好效果,深受蚕农欢迎。1986年至1990年,本县在发展多种经营中,突出蚕桑,1990年全县栽桑约1万亩。

六、蔬菜

民国年间本县各地种植的蔬菜品种有:大白菜、白菜、芥菜、萝卜、大蒜、大葱 (葱头)、圆葱(洋葱)、山药、生姜、波菜、苋菜、茼蒿、荸荠、藕菱、芡实、菜豆、蚕豆、豌豆、刀豆、豇豆、毛豆、扁豆、芹菜、胡萝卜、马铃薯、辣椒、黄瓜、南瓜、冬瓜、瓠瓜、莴苣以及野生的荠菜、黄花菜、菊芋、竹笋等十种。种植主要集中于明光、三界、潘村、自来桥、女山湖(旧县)、津里、涧溪等集镇和郊区,其它地区农民种菜一般自食。

1949年,全县种植蔬菜约830亩,随着人民生活水平提高,蔬菜种植面积逐年扩大。1955年发展至1300亩。1960年,由于粮食减产,群众生活困难,吃粮标准低,采取“瓜菜带蔬菜”,胡萝卜面积大增。全县种菜面积达61000亩。1968年后,由于执行“文革”极“左”路线,“割资本主义尾巴”风盛行,蔬菜种植面积下降,1969年全县蔬菜面积仅2999亩。1973年始升至7675亩,1977年达到47899亩,1980年36921亩,1983年32004亩,1985年35796亩,1986年至1990年每年蔬菜种植面积都在36000亩至42000亩。由于新技术不断推广,利用杂交优势,提早了蔬菜上市,时间在品种和数量上基本满足人民生活需要。1982年后,本县逐渐开始栽培食用菌类中的平菇、香菇、凤尾菇、草菇等,计11类。

全县蔬菜种植地区主要为明光郊区、潘村区、自来桥乡等地。

明光郊区约2500亩,包括明光镇1820亩,洪庙乡200多亩,卞庄乡100多亩,魏岗乡100多亩,明东乡近200亩。明光镇有专业蔬菜队计12个村,11个生产队,菜地1220亩。菜农1979人,年产蔬菜约1930万斤。春蕃茄上市早,个大品质好,上海、南京、滁县、蚌埠等地的商贩近年均来此采购。

本县潘村区潘村、泊岗、柳巷、太平等乡为沿淮平原,质肥沃松软,有常年蔬菜地4000余亩,季节性蔬菜地10000多亩,尤以大白菜、萝卜颇负盛名,品优质好,产量高,已有60余年种植历史。近年农民积极栽培,年产近千万斤,每年都远销淮南、蚌埠、泗洪等地。

本县东南部自来桥乡种植生姜、大蒜历史悠久,群众素有栽培经验,土质适宜。生姜种植面积每年约2000多亩,大蒜3000多亩,除销本县外,远销省内外各地,为解决驻军蔬菜供应,本县沿铁路重镇三界,有106户453人改为菜农,专业生产蔬菜,年产蔬菜约60余万斤。

七、瓜

本县有西瓜和籽瓜两大类,西瓜种植历史悠久,瓜农有丰富经验。三界、明光两区地处丘陵地带,交通运输方便,历来种瓜面积大,约占全县60%。1956年,种瓜9081亩。1957年后,西瓜种植下降至4000亩。1960年后,因层层要求多种瓜菜,西瓜面积上升至6500亩。不久在“以粮为纲”口号下,1966年至1976年每年种植面积约在4000亩左右。1979年,实行联产承包责任制,农民积极性提高,全县达 5470亩,产瓜109400担,产值57万余元。1982年增至22802亩,产瓜214980担。产籽瓜22788担,现已扩大至西瓜9513亩,籽瓜42195亩,年产西瓜100000担,产瓜籽50634担,年产值707万元。黑瓜籽成为本县主要土特产品之一。1985年,本县杂交一代西瓜种植面积达10000余亩,品种多为“新澄”,具有甜度高,瓤红甜脆,耐贮、皮薄;早熟、高产、抗病等优点。种瓜经济效益很高,除供应本县,每年大量销往南京、常州、无锡、上海等地,满足城市人民需要。1988年全县种植杂交西瓜达30000多亩,1990年达31000亩,籽瓜种植面积均在40000亩左右。

八、甘蔗

本县俗称甜芦秸,为一年生禾本科植物,分青皮、紫皮两种。本县甘蔗种植多作水果生食,因本地甘蔗杆细,含水少,渣多含糖量低,种植面积较小。1980年后,在大力发展粮食生产同时,注意发展多种经营,农民有种植自主权,甘蔗消费量增加,面积有所扩大,品种有所更新。全县甘蔗面积每年约40至100亩。司巷乡司巷、陈塘等4个村,1978年开始种植,1981年发展达100亩,1983年达300多亩,产量也不断提高。明光镇的板桥、大李等村,1984年种植甘蔗20多亩,获得丰收。卞庄林场职工自河南请师傅作技术指导,引种紫皮甘蔗,含糖量高,节长杆粗,种植20余亩,均获得丰收。

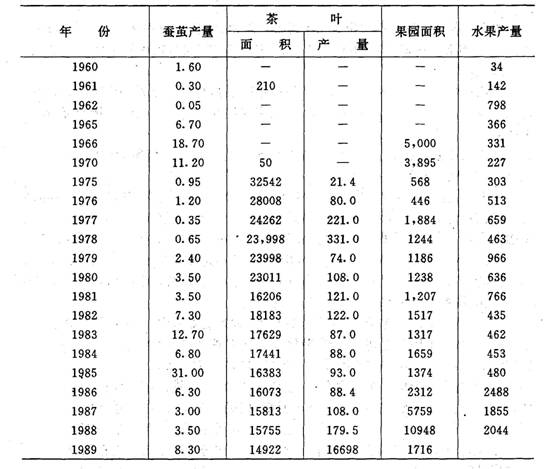

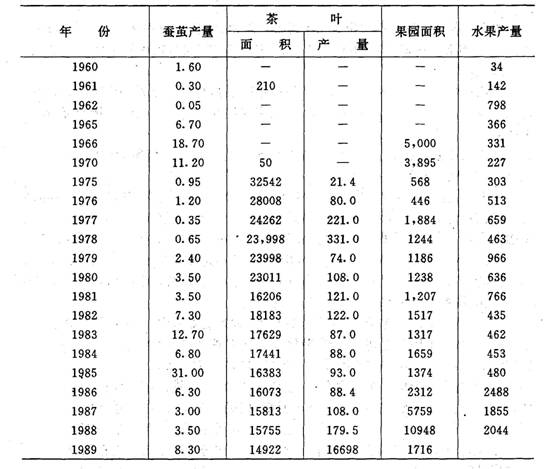

附:嘉山县1960~1989年蚕茧、茶叶、水果生产情况表

单位:亩、吨

本县地处江淮之间,适宜栽植桃、梨、山楂、葡萄等多种果树。山区、丘陵地区农民多年来在家前屋后零星栽植果树。1956年,大面积在淮堤上栽桃、梨、苹果约 200亩。1958年在张八岭乡庙山及管店、明东等乡建立社办林场,发展果树生产。

品种有蟠桃、肥城桃、秋白桃、甜桃、酥梨、黄梨、歪巴梨、莱阳梨、雪梨、苹果、国光、金帅、大果黄李、杏李、怀远石榴等。全县果树木大面积有淮防所200余亩;管店镇破山林场梨园50多亩;明东乡抹山林场怀远石榴柿子50余亩;涧溪乡祝岗林场建梨园、苹果园200亩。1976年,魏岗乡从外地引进李树苗,至1984年达1000亩,年产49万余斤。1983年,本县从山东引进山楂苗2万株,于三界、涧溪等地广泛发展庭院经济、试种山楂。同时,根据地、县部署,大力开发荒山荒水,在山区和丘陵地区大力推广栽植山楂、苹果。至1985年全县栽山楂达500余亩。

本县山区、丘陵尤以枣、柿等果木为农家广泛栽植,古沛、高王、司巷、大郢、紫阳、柳巷、桥头等地均盛产枣、柿,除为本县人民食用外,每逢收获季节,外地客商纷纷来产区收购加工。自1988年至1990年以来,本县在发展大农业生产中,认真抓好林果,1988年全县果园面积达10.948亩,水果产量达2044吨,1989年果园面积增至14.498亩,水果产量1716吨。1990年17500亩,产量1800多吨。

二、薄荷

本县于1967年秋,从上海市宝山县引进40—9薄荷种根3万斤,于卞庄、横山、古沛、邵岗等乡试种150余亩,成活率较低。1968年仅收薄荷油半吨。随着耕种技术提高,通过科学管理,薄荷油产量逐年增长,1969年收油1.5吨,1970年达20吨。同年秋,又从宝山县引进新品种68—7种根10万斤。在明光、古沛、津里等区推广,全县种植面积500亩,1971年产油22吨;1972年增至56吨。但由于市场需求减少,价格下降、收益降低,本县薄荷生产开始下降。1973年至1976年平均产量不足6吨。1977年国内薄荷油需要量增多,国际市场行情好转,油价上升,1977年起,本县薄荷生产又趋向兴旺,当年产油17吨,1978年产油80吨,1979年产油91吨,1990年收购91吨。同年秋,从杭州、长丰等地再次引进薄荷新品种73—8种根 10万斤,于明东乡推广试种,培植种根,为全县更新创造条件,不久国内,国际市场价格变化,本县薄荷生产又一次衰落,从1981年至1983年,平均年产50多吨。在农村实行大包干,产业结构向商品化方向转化中,1984年全县种植面积达8000余亩,年产油72吨。1985年计划种植2万亩,实际种植4万亩,收油262吨,实际生产量达400余吨,由于自由种植,盲目发展,一度造成农民“卖油难”。1986年,全县薄荷种植面积仍达2万亩,年产油120吨,出口89.6吨,其余内销。1987年至1990年,本县薄荷生产年产油均在100吨左右。部分乡、村除种植薄荷外,还试种大面积甜叶菊。

三、茶叶

本县于1970年始建茶园。1970年夏,中共安徽省委书记李德生到嘉山视察工作,针对嘉山山区和丘陵有条件地发展茶叶生产,作了有关于请六安地区确定三个县包定、凤、嘉发展茶叶生产的指示。7月30日,省农林局于合肥召开六安、滁县地区及有关6县会议,确定金寨县包嘉山,发展茶叶生产。会后本县成立种茶领导小组,县委书记肖华、县长贾长志任正副组长。有关区、乡成立种茶领导小组,确定 1名负责人抓种茶,掀起开辟新茶园热潮。全县1970年至1978年发展新茶园 21000亩,16个乡116个村均建立茶叶专业队(场),专业劳力2700余人从事常年管理。1973年始,一些乡、村筹建茶叶初制厂。至1979年共建立初制厂50个,拥有动力机械、加工机械300余台,加工能力15~20万斤,新茶园于1975年起陆续收益。1978年本县生产沙青12.25万斤,收购10.5万斤。本县茶叶达到自给有余,同年被列为省和全国茶叶生产基地县之一。

1979年,农村实行责任制后,茶叶生产放松。茶树管理差,有的加工机械受损坏。1983年随着农村改革深化和茶叶市场放开,本县茶叶生产又有了发展,经济效益很好。1984年茶叶滞销,茶园无人承包,本县茶叶产量下降。1985年产茶1091担,比1983年减少700担。全县茶场75个,茶园1.2万亩,约400名茶农承包,加工机械48台,最高年产茶叶约15万斤。

四、烟草

县内各地从1920年即开始种植烟草,多零星种植,分布于三界、横山一带,不足千亩。1964年,烟草生产有较大发展,面积达4000亩,种植地区扩大至古沛、明光、魏岗、管店、张八岭、苏巷、邵岗、太平、包集等乡。烟区均设有烟草收购点。1965年,县成立烟草收购供应站,1981年设烟草公司,1984年设立县烟草专卖局。

1965年首次从凤阳县引进“大平板”、“歪把子”优良品种,经试种,长势良好,因遭水灾减产,种植2万亩,仅收购1.7万担。1967年“大平板”、“歪把子”烟草获得丰收,产烟2.6万担。1970年至1980年,又从河南、山东引进“红星一号”、“襄颖一号”、“庆胜二号”、“春雷三号”、“许金四号”、“杂交螺丝头”,后又陆续引进河南“泮元黄”。凤阳“S791”和美国“G140、MC89、G28”等品种。1985年后实行省统一供种。

本县境内主产黄烟,1985年种植面积近万亩,每亩产烟150斤左右。1985年全县烤烟总产量812吨,1990年达3360吨。由于种烟面积扩大,质量提高,本县获得全国烟草生产会议颁发的金叶奖。

五、桑蚕

本县气候温和,光照充足,无霜期长,适宜柘针树和桑树生长。全县有柘针树百万株,野生桑30万株。据汪雨湘编《嘉山县志手稿》记载:“本县1932年前即有农民利用柘针树叶和桑叶饲蚕,后逐渐冷落。1932年前后年产丝产值约5000元。”

解放后,本县桑蚕业有所发展。蓖麻蚕:我县农民历来有种蓖麻习惯,沿淮几个乡如柳巷、浮山、太平等种的多,蓖麻籽出售给供销社作工业原料。1964年中共安徽省委副书记李任之从苏北参观路经本县柳巷,发现蓖麻种的多,要求多养蓖麻蚕。1965年试养成功。县决定在柳巷乡办制种场,制种1000盒,经检验发现有微粒子病毒,蚕种全被烧毁,经济损失约3000元,加之蓖麻茧滞销,养蚕停顿。柞蚕:本县东南部山区生长柞树,尤以涧溪区涝口乡尖山村等地为成片生长。1965年县外贸部门从河南请进两名技师,于涝口乡尖山村放养根蚕种30斤。收茧50担,获得成功。

1966年,不少地方仍以柘树叶和野桑叶饲蚕。当年发蚕种800张,收茧374担。1966至1976年“文革”十年中,由于“左”的路线影响,农民家庭副业被看作“资本主义”倾向受到批判,蚕桑生产复濒于灭绝。党的十一届三中全会后,省、地、县制定具体政策,支持蚕桑生产,大力发展农业同时,农民积极开展多种经营。1980年收蚕3.5吨。1981年收蚕3.5吨,1985年增至31吨。

为推广新的品种和技术,1966年本县农业局从江西省引进改良桑(湖桑)1万株,在张八岭乡、三界乡试种约200亩,也因“文革”中“批资割尾巴”,全被砍光。 1984年,农业部门又从浙江省桐乡县引进湖桑苗3万株,于女山湖渔苗场和潘村栽植200余亩。1985年从江苏淮阴县调进78万株苗,于潘村区太平、柳巷、泊岗、潘村、紫阳5乡栽植1000亩,其中太平乡500亩。由于茧价不合理和粮食提价影响,栽植桑苗大部分又被砍掉,仅剩100亩左右。当年,县委、县政府向省政府和中央轻工业部报告,请支持批准筹建一座缫丝厂,就地取材,促进桑蚕生产。经批准后,本县建成第一座缫丝厂。

本县发展蚕桑生产,历经曲折后已注意发挥科技干部作用,推广了桑园密植栽培,亩栽2000株,当年栽桑,当年见效。实行科学育蚕,小蚕共育,新蚕药使用前举办技术培训班,均取得良好效果,深受蚕农欢迎。1986年至1990年,本县在发展多种经营中,突出蚕桑,1990年全县栽桑约1万亩。

六、蔬菜

民国年间本县各地种植的蔬菜品种有:大白菜、白菜、芥菜、萝卜、大蒜、大葱 (葱头)、圆葱(洋葱)、山药、生姜、波菜、苋菜、茼蒿、荸荠、藕菱、芡实、菜豆、蚕豆、豌豆、刀豆、豇豆、毛豆、扁豆、芹菜、胡萝卜、马铃薯、辣椒、黄瓜、南瓜、冬瓜、瓠瓜、莴苣以及野生的荠菜、黄花菜、菊芋、竹笋等十种。种植主要集中于明光、三界、潘村、自来桥、女山湖(旧县)、津里、涧溪等集镇和郊区,其它地区农民种菜一般自食。

1949年,全县种植蔬菜约830亩,随着人民生活水平提高,蔬菜种植面积逐年扩大。1955年发展至1300亩。1960年,由于粮食减产,群众生活困难,吃粮标准低,采取“瓜菜带蔬菜”,胡萝卜面积大增。全县种菜面积达61000亩。1968年后,由于执行“文革”极“左”路线,“割资本主义尾巴”风盛行,蔬菜种植面积下降,1969年全县蔬菜面积仅2999亩。1973年始升至7675亩,1977年达到47899亩,1980年36921亩,1983年32004亩,1985年35796亩,1986年至1990年每年蔬菜种植面积都在36000亩至42000亩。由于新技术不断推广,利用杂交优势,提早了蔬菜上市,时间在品种和数量上基本满足人民生活需要。1982年后,本县逐渐开始栽培食用菌类中的平菇、香菇、凤尾菇、草菇等,计11类。

全县蔬菜种植地区主要为明光郊区、潘村区、自来桥乡等地。

明光郊区约2500亩,包括明光镇1820亩,洪庙乡200多亩,卞庄乡100多亩,魏岗乡100多亩,明东乡近200亩。明光镇有专业蔬菜队计12个村,11个生产队,菜地1220亩。菜农1979人,年产蔬菜约1930万斤。春蕃茄上市早,个大品质好,上海、南京、滁县、蚌埠等地的商贩近年均来此采购。

本县潘村区潘村、泊岗、柳巷、太平等乡为沿淮平原,质肥沃松软,有常年蔬菜地4000余亩,季节性蔬菜地10000多亩,尤以大白菜、萝卜颇负盛名,品优质好,产量高,已有60余年种植历史。近年农民积极栽培,年产近千万斤,每年都远销淮南、蚌埠、泗洪等地。

本县东南部自来桥乡种植生姜、大蒜历史悠久,群众素有栽培经验,土质适宜。生姜种植面积每年约2000多亩,大蒜3000多亩,除销本县外,远销省内外各地,为解决驻军蔬菜供应,本县沿铁路重镇三界,有106户453人改为菜农,专业生产蔬菜,年产蔬菜约60余万斤。

七、瓜

本县有西瓜和籽瓜两大类,西瓜种植历史悠久,瓜农有丰富经验。三界、明光两区地处丘陵地带,交通运输方便,历来种瓜面积大,约占全县60%。1956年,种瓜9081亩。1957年后,西瓜种植下降至4000亩。1960年后,因层层要求多种瓜菜,西瓜面积上升至6500亩。不久在“以粮为纲”口号下,1966年至1976年每年种植面积约在4000亩左右。1979年,实行联产承包责任制,农民积极性提高,全县达 5470亩,产瓜109400担,产值57万余元。1982年增至22802亩,产瓜214980担。产籽瓜22788担,现已扩大至西瓜9513亩,籽瓜42195亩,年产西瓜100000担,产瓜籽50634担,年产值707万元。黑瓜籽成为本县主要土特产品之一。1985年,本县杂交一代西瓜种植面积达10000余亩,品种多为“新澄”,具有甜度高,瓤红甜脆,耐贮、皮薄;早熟、高产、抗病等优点。种瓜经济效益很高,除供应本县,每年大量销往南京、常州、无锡、上海等地,满足城市人民需要。1988年全县种植杂交西瓜达30000多亩,1990年达31000亩,籽瓜种植面积均在40000亩左右。

八、甘蔗

本县俗称甜芦秸,为一年生禾本科植物,分青皮、紫皮两种。本县甘蔗种植多作水果生食,因本地甘蔗杆细,含水少,渣多含糖量低,种植面积较小。1980年后,在大力发展粮食生产同时,注意发展多种经营,农民有种植自主权,甘蔗消费量增加,面积有所扩大,品种有所更新。全县甘蔗面积每年约40至100亩。司巷乡司巷、陈塘等4个村,1978年开始种植,1981年发展达100亩,1983年达300多亩,产量也不断提高。明光镇的板桥、大李等村,1984年种植甘蔗20多亩,获得丰收。卞庄林场职工自河南请师傅作技术指导,引种紫皮甘蔗,含糖量高,节长杆粗,种植20余亩,均获得丰收。

附:嘉山县1960~1989年蚕茧、茶叶、水果生产情况表

单位:亩、吨