目录

第二节 职工

一、职工结构

历史上的轻、手工业,用人制度均采用学徒、 雇佣制,多数通过亲戚、同乡、熟人介绍就业。1920年,大昌火柴厂开办,招收工人230余人,此后,酿酒、玻璃、卷烟等工厂开办,陆续招收工人进厂,始有轻工的产业工人队伍。1942年,手工业有11个同业(商业)公会,会员612人。1946年,同业公会增至12个,会员647人,产(职)业公会11个,会员1166人。1948年通货膨胀,厂、店纷纷倒闭,大批工人失业。

1949年4月,市军事管制委员会接管了火柴厂、印刷厂,时有职工144人,此为芜湖市第一批全民所有制的产业工人。

1950年8月,8名家庭妇女在市妇联的组织下,成立妇女制鞋生产小组,不久发展到32人,是芜湖市第一批集体所有制工人。

1950年始有公私合营企业。手工业合作社(组)得到逐步发展,到1956年,私营工商业和手工业的社会主义改造进入高潮。10人以上的个体工商户申请公私合营,10人以下的个体工商户按行业申请加入合作社。当年,手工业合作社(组)从1955年的63个、3298人,发展到71个、9904人。轻工业1957年职工达2569人,比1949年增长17.8倍。

1958年工业“大跃进”,招收了大批社会闲散劳动力进厂,仅东方纸版厂招收职工1124人。上海大批知青支援建设,进入集体企业的就有999人。1959年轻工业职工5111人,比1957年增加8倍。1958年手工业因抽调1966人大办钢铁,职工减少三分之一。

1961年,实行定厂、定员,精简职工,到1963年的两年中精简职工9640人(其中轻纺3704人,手工5936人)。1963年末,有职工13275人,比1959年减少14.7%。

1966年至1975年的10年中,通过招收知识青年、安置转复军人、退离休子女顶替,职工增长48%。

1979年以来,为安置待业知青,全民、集体企业到1985年,共安置知识青年6290人(一轻5200人,二轻1090人)。

1985年,国家对招工制度进行改革,国营企业招收合同制工人133人(一轻34人,二轻99人)。

1985年共有职工34092人(一轻16515人,二轻14682人,烟草公司2895人)。全民职工18332人(一轻12432人,二轻3869人,烟草公司2031人),集体职工15760人(一轻4083人,二轻10813人,烟草公司864人)。

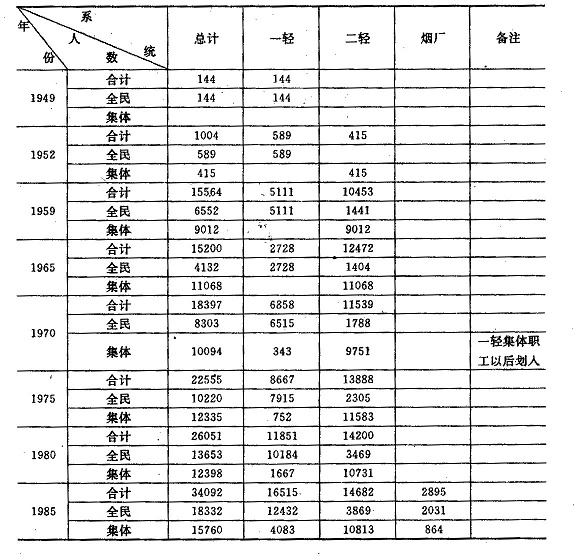

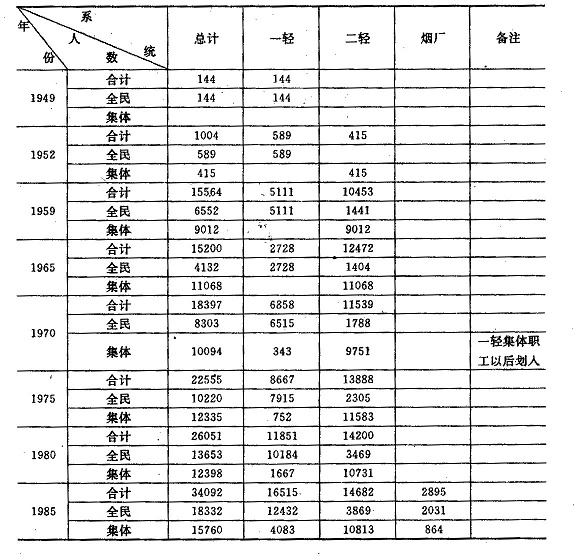

职工队伍增长表

表5

二、职工教育

五十年代初,对来自旧社会的轻工业职工,普遍开展扫盲运动。1955年二轻系统办文化扫盲班521个,包教包学小组64个,扫盲学习小组28个,参加者达1283人。同时举办了社干、会计训练班。1958年,刻字、油漆、竹器、制扇、角扣、缝纫等生产社(组)首批脱盲,竹器社评为全省扫盲工作先进单位。1959年,二轻的集体企业中有5758人脱盲。1960年,二轻系统有48个厂(社)开办了41所红专学校(其中联合中学1所,联校3所),先后举办有352人参加的金工切削、铸工木模、无线电、化工等5个技术训练班,并从中选送一批成绩好的青年上夜大学习。1962年开办手工业业余中学,设初、高中班。1965年,省手工业管理局在芜湖开办一所半工半读的五金学校(中技),学制4年,学生320人(1971年撤销)。十年“文化大革命”中,业务教育中断。时至1975年,企业普遍开办“7.21”工人业余大学,二轻开办2所,参学者81人,1976年增至7所,1977年停办。

七十年代后期吸收大批知识青年,改变了职工队伍的文化结构和年龄结构。但受“知识无用论”的影响,多数青年文化偏低。在八十年代初,普遍对职工进行文化补课,先后举办初中文化补习班120期,有3810人考试合格,占补课对象的86%。二轻系统34个单位开展了职工教育,参加者3650人,高(初)中文化补课合格的2900人,占应补总数的60%。一轻举办了机械设备、食品、酿酒、硅酸盐等专业的初级技术补习班29期,参加学习者达1105人。二轻恢复了职工业余技校,开办了有280人参加的机械设备、数学、模具、财会等6个学习班和4950人次参加的59期短期技术训练班。一轻的181名扫盲对象全部脱盲,5342名青年工人参加政治轮训并考试合格。

评定技术职称的开始,使教育向高层次发展。一轻系统开办了工业管理、财会、机械制造等专业的5个电视中专班,招生139人;开办了财务大专班1个。1980年,二轻开办2个电大班,增收新生21人;参加夜大学习59人,函授学习18人。到1985年,共有640人参加了电大、夜大、函大、职大和普通高校的27个专业定向培训,243人(一轻165人,二轻78人)取得了大专毕业文凭。同时,二轻系统有6373人参加了职工读书自学活动。

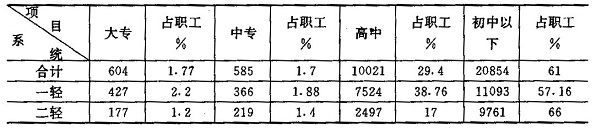

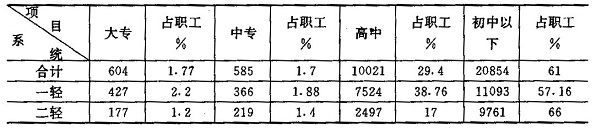

1985年职工文化结构表

表6:

1985年,共有技术干部769人(一轻483人,二轻286人),占职工总数的2.25%(一轻占2.4%,二轻占1.9%)。取得技术职称的有543人(一轻351人,二轻192人)。一轻有工程师56人,助理工程师90人,技术员85人,助理农艺师3人,农技员4人,医(护)师18人,医(护)士29人,会计师6人,助理会计师28人,会计员44人,统计师2人,助理统计师7人,统计员7人,美术师3人,工艺美术员2人。二轻有工程师24人,助理工程师68人,技术员100人。

解放前,工人的社会地位低下。解放后,工人在政治上彻底翻身。一批优秀工人进入了企业领导岗位。大批先进职工加入了共产党和共青团组织。1985年,共有共产党员2985人(一轻2000人,二轻985人),占职工总数的8.7%(一轻占10.3%,二轻占6.7%)。共青团员4915人(一轻3105人,二轻1810人),占职工总数的14.41%(一轻占16%,二轻占12.3%)。建国以来的36年中,轻工系统获省级以上劳动模范荣誉称号的有16人。

三、劳动工资

建国前,工人收入甚微,平均月工资仅9.13元。火柴工人的月薪定为10元多,经领班克扣,实收只有6元。玻璃工人全年工作仅3个月,有9个月自谋生路。制革工人月薪为五斗至一石米。工人为要求增加工资,多次举行罢工。

1922年4月8日,全市2000多名缝纫工人举行罢工,要求增加工资,经同业公会调停,工资有所增加。1925年5月7日至10日,有4000多机坊(棉织)工人罢工,要求增加工资,遭警方弹压,罢工失败。1926年4月20日至5月16日,鞋业工人罢工,要求加工资。1942年后,工人工资逐年下降。1948年不少资方以产品代薪,发给工人。

建国初期,国营企业的工资实行工资分制度。部分新建、转产、合并的企业,无统一工资标准。手工业生产合作社的工资,多沿用传统的计件、提成、折账、包工、计月、计日等形式,因业而异,但多属计件工资。集体企业的职工工资,1950年到1952年,年平均工资分别为264、258和252元。

1956年以货币取代工资分,改革工资制度。工人按不同工种,分别实行七级、八级工资制。时因政策影响,轻工业列为最低的产业类别,工人工资偏低。玻璃、卷烟、羽绒等列为四类,一级工月工资仅25元。集体企业的工资进行了适当调整,80%以上的工人实行计件工资,占全市的91.05%,并逐步套用国营企业的工资等级。1957年,集体企业对有些生产定额未能随着生产条件的逐步改善作相应调整,以致形成少数社员月工资达百元以上,超出国营企业一般职工的工资水平。脱产管理人员的工资与生产工人相比,差50~100%。

1959年,五金行业执行机械二类工资标准,塑料行业执行化工三类工资标准。1960年,集体企业60%以上的工人通过定级,取消计件工资,改为计时工资。定级后的标准工资比原工资增长4.7%,人均月工资为37.80元。

1963年,手工业根据不同行业、不同工种特点,实行计件、计时加奖励为主的多种工资形式。“文化大革命”期间,再度取消多种工资形式,90%的企业实行计时工资,10%的企业实行计件控制工资。在1957年到1977年的20年中,仅3次调整工资,形成工资增长与生产发展不相适应,影响了职工的生产积极性。

1965年,轻工业工资总额291.1万元,年平均工资568.5元/人。1971年,对1959年以前低于中级工的3636名职工普升一级。

随着七十年代一批青年工人的进厂,低工资的工人比例增大。1970年年均工资567.5元/人,比1965年少2元。1977年至1985年进行了4次工资调整。1977年二轻职工月均工资43.30元,比1957年增加10.50元;1978年,人均工资524.64元;1980年,人均工资达635.90元。1983年,轻工系统对职工进行考工晋级,计有10011人晋级,占职工总数的69.27%。1985年,光华玻璃厂、铜网厂进行工资总额包干试点,将原30元至87.50元的工资等级改为从34元到102元。下半年,全面进行套改新工资和理顺工资关系。

1985年工资总额为3213.68万元(一轻1885.39万元,二轻1328.29万元)。轻工职工的年均工资1123.85元,比1975年提高33.87%,比1980年提高15%。二轻职工的年均工资1015.43元,与1978年相比,工资总额增长54.24%,人均工资增长51.7%。

1961年,国营企业始设综合奖,人均月奖10元。1966年改综合奖为附加工资。1978年在烟厂试点,恢复奖励制度。继之,大部分企业执行综合奖,人均月奖金4至5元。1979年以后,部分企业实行超产奖。1981年,实行以经济责任制为中心,考核先进定额、质量、损耗、安全等指标,以百分制分项计算奖金。1983年,实行以提高经济效益为中心的利润承包,企业向国家承包上缴利润基数,超额部分按国家、企业、个人4∶3∶3比例分成。后又实行利改税。

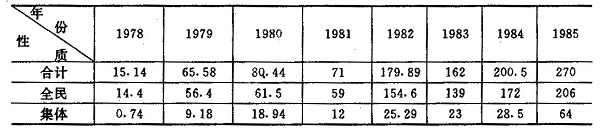

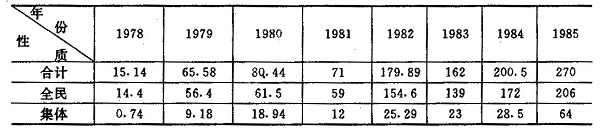

一轻工业1978-1985年奖金总额增长表(不含姻厂)

表7单位:万元

建国后的36年来,随着设备、工艺的不断更新、提高,劳动生产率也逐步增长。

十年“文化大革命”,生产受到影响,劳动生产率下降。1968年二轻全员劳动生产率仅2729元,比1966年下降53.7%。1969年始有好转,平均每年增长3.8%。轻工系统1970年全员劳动生产率比1965年下降16%。1980年和1985年,一轻全员劳动生产率分别达32007元和30473元。烟厂1985年全员劳动生产率达13.93万元/人。

轻工业全员劳动生产率增长表

表8单位:元

历史上的轻、手工业,用人制度均采用学徒、 雇佣制,多数通过亲戚、同乡、熟人介绍就业。1920年,大昌火柴厂开办,招收工人230余人,此后,酿酒、玻璃、卷烟等工厂开办,陆续招收工人进厂,始有轻工的产业工人队伍。1942年,手工业有11个同业(商业)公会,会员612人。1946年,同业公会增至12个,会员647人,产(职)业公会11个,会员1166人。1948年通货膨胀,厂、店纷纷倒闭,大批工人失业。

1949年4月,市军事管制委员会接管了火柴厂、印刷厂,时有职工144人,此为芜湖市第一批全民所有制的产业工人。

1950年8月,8名家庭妇女在市妇联的组织下,成立妇女制鞋生产小组,不久发展到32人,是芜湖市第一批集体所有制工人。

1950年始有公私合营企业。手工业合作社(组)得到逐步发展,到1956年,私营工商业和手工业的社会主义改造进入高潮。10人以上的个体工商户申请公私合营,10人以下的个体工商户按行业申请加入合作社。当年,手工业合作社(组)从1955年的63个、3298人,发展到71个、9904人。轻工业1957年职工达2569人,比1949年增长17.8倍。

1958年工业“大跃进”,招收了大批社会闲散劳动力进厂,仅东方纸版厂招收职工1124人。上海大批知青支援建设,进入集体企业的就有999人。1959年轻工业职工5111人,比1957年增加8倍。1958年手工业因抽调1966人大办钢铁,职工减少三分之一。

1961年,实行定厂、定员,精简职工,到1963年的两年中精简职工9640人(其中轻纺3704人,手工5936人)。1963年末,有职工13275人,比1959年减少14.7%。

1966年至1975年的10年中,通过招收知识青年、安置转复军人、退离休子女顶替,职工增长48%。

1979年以来,为安置待业知青,全民、集体企业到1985年,共安置知识青年6290人(一轻5200人,二轻1090人)。

1985年,国家对招工制度进行改革,国营企业招收合同制工人133人(一轻34人,二轻99人)。

1985年共有职工34092人(一轻16515人,二轻14682人,烟草公司2895人)。全民职工18332人(一轻12432人,二轻3869人,烟草公司2031人),集体职工15760人(一轻4083人,二轻10813人,烟草公司864人)。

职工队伍增长表

表5

二、职工教育

五十年代初,对来自旧社会的轻工业职工,普遍开展扫盲运动。1955年二轻系统办文化扫盲班521个,包教包学小组64个,扫盲学习小组28个,参加者达1283人。同时举办了社干、会计训练班。1958年,刻字、油漆、竹器、制扇、角扣、缝纫等生产社(组)首批脱盲,竹器社评为全省扫盲工作先进单位。1959年,二轻的集体企业中有5758人脱盲。1960年,二轻系统有48个厂(社)开办了41所红专学校(其中联合中学1所,联校3所),先后举办有352人参加的金工切削、铸工木模、无线电、化工等5个技术训练班,并从中选送一批成绩好的青年上夜大学习。1962年开办手工业业余中学,设初、高中班。1965年,省手工业管理局在芜湖开办一所半工半读的五金学校(中技),学制4年,学生320人(1971年撤销)。十年“文化大革命”中,业务教育中断。时至1975年,企业普遍开办“7.21”工人业余大学,二轻开办2所,参学者81人,1976年增至7所,1977年停办。

七十年代后期吸收大批知识青年,改变了职工队伍的文化结构和年龄结构。但受“知识无用论”的影响,多数青年文化偏低。在八十年代初,普遍对职工进行文化补课,先后举办初中文化补习班120期,有3810人考试合格,占补课对象的86%。二轻系统34个单位开展了职工教育,参加者3650人,高(初)中文化补课合格的2900人,占应补总数的60%。一轻举办了机械设备、食品、酿酒、硅酸盐等专业的初级技术补习班29期,参加学习者达1105人。二轻恢复了职工业余技校,开办了有280人参加的机械设备、数学、模具、财会等6个学习班和4950人次参加的59期短期技术训练班。一轻的181名扫盲对象全部脱盲,5342名青年工人参加政治轮训并考试合格。

评定技术职称的开始,使教育向高层次发展。一轻系统开办了工业管理、财会、机械制造等专业的5个电视中专班,招生139人;开办了财务大专班1个。1980年,二轻开办2个电大班,增收新生21人;参加夜大学习59人,函授学习18人。到1985年,共有640人参加了电大、夜大、函大、职大和普通高校的27个专业定向培训,243人(一轻165人,二轻78人)取得了大专毕业文凭。同时,二轻系统有6373人参加了职工读书自学活动。

1985年职工文化结构表

表6:

1985年,共有技术干部769人(一轻483人,二轻286人),占职工总数的2.25%(一轻占2.4%,二轻占1.9%)。取得技术职称的有543人(一轻351人,二轻192人)。一轻有工程师56人,助理工程师90人,技术员85人,助理农艺师3人,农技员4人,医(护)师18人,医(护)士29人,会计师6人,助理会计师28人,会计员44人,统计师2人,助理统计师7人,统计员7人,美术师3人,工艺美术员2人。二轻有工程师24人,助理工程师68人,技术员100人。

解放前,工人的社会地位低下。解放后,工人在政治上彻底翻身。一批优秀工人进入了企业领导岗位。大批先进职工加入了共产党和共青团组织。1985年,共有共产党员2985人(一轻2000人,二轻985人),占职工总数的8.7%(一轻占10.3%,二轻占6.7%)。共青团员4915人(一轻3105人,二轻1810人),占职工总数的14.41%(一轻占16%,二轻占12.3%)。建国以来的36年中,轻工系统获省级以上劳动模范荣誉称号的有16人。

三、劳动工资

建国前,工人收入甚微,平均月工资仅9.13元。火柴工人的月薪定为10元多,经领班克扣,实收只有6元。玻璃工人全年工作仅3个月,有9个月自谋生路。制革工人月薪为五斗至一石米。工人为要求增加工资,多次举行罢工。

1922年4月8日,全市2000多名缝纫工人举行罢工,要求增加工资,经同业公会调停,工资有所增加。1925年5月7日至10日,有4000多机坊(棉织)工人罢工,要求增加工资,遭警方弹压,罢工失败。1926年4月20日至5月16日,鞋业工人罢工,要求加工资。1942年后,工人工资逐年下降。1948年不少资方以产品代薪,发给工人。

建国初期,国营企业的工资实行工资分制度。部分新建、转产、合并的企业,无统一工资标准。手工业生产合作社的工资,多沿用传统的计件、提成、折账、包工、计月、计日等形式,因业而异,但多属计件工资。集体企业的职工工资,1950年到1952年,年平均工资分别为264、258和252元。

1956年以货币取代工资分,改革工资制度。工人按不同工种,分别实行七级、八级工资制。时因政策影响,轻工业列为最低的产业类别,工人工资偏低。玻璃、卷烟、羽绒等列为四类,一级工月工资仅25元。集体企业的工资进行了适当调整,80%以上的工人实行计件工资,占全市的91.05%,并逐步套用国营企业的工资等级。1957年,集体企业对有些生产定额未能随着生产条件的逐步改善作相应调整,以致形成少数社员月工资达百元以上,超出国营企业一般职工的工资水平。脱产管理人员的工资与生产工人相比,差50~100%。

1959年,五金行业执行机械二类工资标准,塑料行业执行化工三类工资标准。1960年,集体企业60%以上的工人通过定级,取消计件工资,改为计时工资。定级后的标准工资比原工资增长4.7%,人均月工资为37.80元。

1963年,手工业根据不同行业、不同工种特点,实行计件、计时加奖励为主的多种工资形式。“文化大革命”期间,再度取消多种工资形式,90%的企业实行计时工资,10%的企业实行计件控制工资。在1957年到1977年的20年中,仅3次调整工资,形成工资增长与生产发展不相适应,影响了职工的生产积极性。

1965年,轻工业工资总额291.1万元,年平均工资568.5元/人。1971年,对1959年以前低于中级工的3636名职工普升一级。

随着七十年代一批青年工人的进厂,低工资的工人比例增大。1970年年均工资567.5元/人,比1965年少2元。1977年至1985年进行了4次工资调整。1977年二轻职工月均工资43.30元,比1957年增加10.50元;1978年,人均工资524.64元;1980年,人均工资达635.90元。1983年,轻工系统对职工进行考工晋级,计有10011人晋级,占职工总数的69.27%。1985年,光华玻璃厂、铜网厂进行工资总额包干试点,将原30元至87.50元的工资等级改为从34元到102元。下半年,全面进行套改新工资和理顺工资关系。

1985年工资总额为3213.68万元(一轻1885.39万元,二轻1328.29万元)。轻工职工的年均工资1123.85元,比1975年提高33.87%,比1980年提高15%。二轻职工的年均工资1015.43元,与1978年相比,工资总额增长54.24%,人均工资增长51.7%。

1961年,国营企业始设综合奖,人均月奖10元。1966年改综合奖为附加工资。1978年在烟厂试点,恢复奖励制度。继之,大部分企业执行综合奖,人均月奖金4至5元。1979年以后,部分企业实行超产奖。1981年,实行以经济责任制为中心,考核先进定额、质量、损耗、安全等指标,以百分制分项计算奖金。1983年,实行以提高经济效益为中心的利润承包,企业向国家承包上缴利润基数,超额部分按国家、企业、个人4∶3∶3比例分成。后又实行利改税。

一轻工业1978-1985年奖金总额增长表(不含姻厂)

表7单位:万元

建国后的36年来,随着设备、工艺的不断更新、提高,劳动生产率也逐步增长。

十年“文化大革命”,生产受到影响,劳动生产率下降。1968年二轻全员劳动生产率仅2729元,比1966年下降53.7%。1969年始有好转,平均每年增长3.8%。轻工系统1970年全员劳动生产率比1965年下降16%。1980年和1985年,一轻全员劳动生产率分别达32007元和30473元。烟厂1985年全员劳动生产率达13.93万元/人。

轻工业全员劳动生产率增长表

表8单位:元