目录

第五节 林场苗圃

一、国营林场、苗圃戴公山林场建于1959年10月,场址设在童村公社(现戴镇乡)乔村大队,位于南(陵)丫(山)公路旁,距县城16公里,交通方便。林场地貌主要为低山丘陵,主峰戴公山海拔558米,戴公山林场由此得名。1960年,童村苗圃并入戴公山林场,1965年划出。1979年,林场山峰作业区250亩山场划归县林科所。

“文化大革命”期间,无政府状态严重,林场干部职工日夜守护山林,巡逻值班,阻止哄抢盗伐国营林木,有效地保护了国家财产。1975年森林资源清查,林场经营总面积20061亩,有林地18808亩,林木总蓄积24880立方米,蓄积毛竹23.12万根。1979年,自办小型木竹加工厂,利用成抚间伐材和小材小料进行加工,提高木材利用率。1980年,由于在实行财务班组核算、劳动定额管理、木材综合利用、森林保护等方面取得了显著成绩,该场荣获了由省长张劲夫签署的“安徽省人民政府嘉奖令”。1981年,开展林业“三定”工作,稳定山林权,确定林业生产责任制。1983年,林场被省林业厅列入全省10个推行生产责任制的试点林场之一。1984年、1985年,林场被评为芜湖市“争创最佳经济效益先进单位”。1985年,在省林业厅国营林场场际竞赛中获“综合利用单项奖”,获奖金1000元;同年7月,林场接待了日本高知县林业参观团。同期,省林业厅在该场召开了森林建帐与核对工作会议。1987年,林场自筹资金14万元兴建了集办公、经营、服务于一体的综合楼一幢,建筑面积740平方米。

建场以来,国家总投资134.9万元,其中林业基建投资87.4万元,事业经费47.5万元;林场自筹资金19.2万元。利用这些资金,营造了人工林15090亩,保护培育了天然次生林2520亩。林场现有生产生活用房7730平方米,有货运汽车两部、发电机组两套、电动机20部、综合制茶机械以及整套木竹加工设备,建设林区作业道路20公里、与南丫公路相通,防火道25公里,1990年在海拔350米的平顶山上耗资近10万元,建造一座护林防火了望台,建筑面积140平方米。到1990年,戴公山林场拥有固定资产61万元,林木蓄积总量8.4 万立方米,毛竹25万多根,经济林525亩,林木价值估算1100万元。“七五”期间,林场实现总产值341.25万元,利润73.35万元,上交国家税金29.85万元。

1990年,林场有干部10人,其中技术干部7人;职工110人(退、离休人员15人)。林场下设有场部、山峰、天官、谢土千4个营林区及木竹加工厂、护林大队、商业经理部、白僵菌厂、综合制冷厂、病虫测报组等基层单位。1990年,林场第三次森林资源清查,核实经营面积18774亩,有林地17408亩。其中用材林15193亩,经济林525亩,竹林1130亩。森林覆盖率达92.7%。林木总蓄积83898立方米。

丫山林场土地改革时,何湾乡顺冲鸦雀宕山林收为国有。1958年经省林业调查设计大队勘测,拟建国营林场,场址计划设在丫山公社的丫山脚下,丫山林场由此得名。1959年10月,成立丫山林场,因交通等原因场址改设在何湾公社顺冲大队,位于南(陵)丫(山)公路旁,距县城31公里。林场建场时设计总面积116325亩,1963年经落实山林权,林场经营面积为27204亩。林场主要地貌为低山丘陵,最高处天井洞海拔494米,一般山场海拔80~120米。

林场在以林为主的同时,根据山场特点,发展经济作物——丹皮,提高了土地利用率,取得了较好的经济效益,调剂补充了营林经费的不足。1975年森林资源清查,林场经营总面积25701亩,有林地19953亩,其中用材林17724亩,森林覆盖率77.7%,蓄积林木13115立方米,蓄积毛竹1.11万根。1990年,森林资源清查:林场经营总面积23690亩,其中林业用地22910亩。林业用地中,有林地21324亩,其中用材林19689亩,经济林280亩,竹林563亩,特用林792亩。林场活立木总蓄积96376立方米,蓄积毛竹13.79万株。森林覆盖率90.9%。用材林年生长量6898立方米,年平均生长率为7.3%。

1979年起,林厂自办小型木竹加工厂,生产家具、农具、包装箱、办公用品等,产品销往江苏省及芜湖、马鞍山等地。1981年林业“三定”后,稳定落实了山林权,林场推行联产承包、联工联额承包、联责承包以及家庭承包等多种形式的林业生产责任制。

建场至1990年,国家总投资152万元,其中林业基建投资98.50万元,事业经费53.50万元。林场运用这些资金,大力发展人工造林和中幼林抚育管理,加强森林保护。至1990年,林场有人工林20463亩,蓄积林木96256立方米,蓄积毛竹13.79万根,林木价值估算1200多万元。林场现有房屋4420平方米,汽车两部,担架喷雾器4部,风力灭火机4台,对讲机3组,电话机1部,电话线3公里,50KV变压器1台,专用高压线5公里,林场还拥有木竹加工设备等,固定资产总值40多万元。1990年,全场有干部7人,其中技术干部3人;职工106人,其中离、退休人员17人。林场下设顺冲、李冲、东王、绿岭、呈祥5个营林区及木材加工厂、护林大队、商业经销部、白僵菌厂等基层单位,全场实行两级管理,一级核算。

童村苗圃民国31年(1942年),以乡绅张和声为董事长,在童村创办了郁青农业初级学校,以农林教育为主。土地改革后,学校房产及征用土地被收为国有,1956年3月成立县童村苗圃,作为育苗基地,当年育苗84亩,其中杉木33亩。1959年,育苗148亩,育苗树种有杉木、马尾松、侧柏、臭椿、中槐、枫杨、樟树、法梧等20多种。1960年,苗圃划归戴公山林场,育苗土地改作耕地,种植水稻等农作物。1965年,重新恢复童村苗圃,生产的苗木由县统一安排调拨给社队造林,经费靠差补。1983年,实行育苗责任制,苗木生产定产量、定质量、定用工量,与职工工资相联系。1986年,实行分地全额承包,育苗土地直接分配到生产工人,生产费用自理,每月发给工人基本职务工资和工龄津贴,待苗木销售后,从销售收入中扣回所发工资款,剩余部分由承包者一次性领回。1990年,苗圃有职工26人,其中退、离休人员5人。经营土地面积141亩,育苗53亩,其中新育苗37亩,生产苗木216万株。苗圃年产值43000元,亏损32468元。

二、乡村林场

概况1958年10月,根据县委社社办林场的要求,三里、何湾、烟墩、工山、晏公、弋江、童村公社办起了林场,家发公社的茶林、马山、龙山大队也办起了林场,10个社队林场(专业队)有固定劳力237人。1970年,14个有山公社先后办起85个社队林场,有固定劳力1485人,其中三里、烟墩、桂山、五里、葛林、工山6个公社实现了有山大队林场化。1971年,社队林场育苗441亩,占全县育苗的80.2%,造林21400亩,占全县造林的87.5%。1975年森林资源清查,107个社队林场经营山场总面积7.76万亩,占全县林业用地的13.0%。1981年,通过林业“三定”,落实了山林经营权属,巩固了115个(社办13个,队办102个)社队林场,当年,省林业厅在三里公社召开了全省社队林场工作会议,肯定了南陵县在巩固发展社队林场,保护集体山林上取得的成绩。同时,县委、县政府决定“四权归场”,即山权、林权、经营权、采伐权统归林场。县林业局还帮助社队林场从农行低息贷款14.6万元,用于造林及抚育管理。1982~1985年,全县乡村林场扩场承包造林3.2万亩。1988年,全县共有乡村林场123个,有固定劳力1173人,经营山林面积15.59万亩,各类林木蓄积22.06万立方米,其中杉木12.79万立方米。1988年,全县乡村林场年总收入达106.5万元。

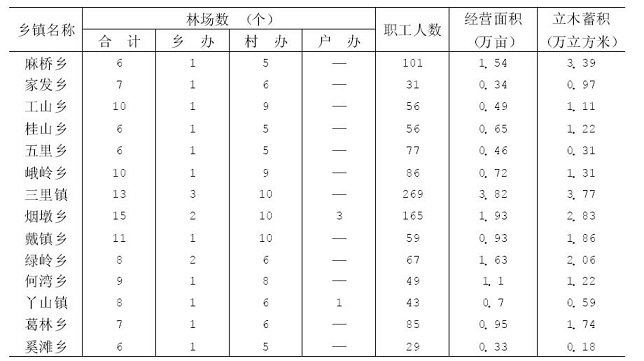

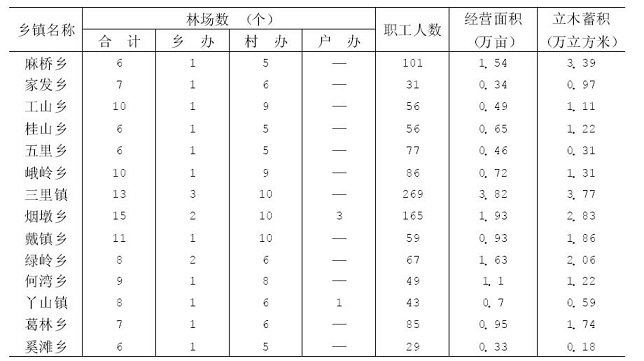

1988年乡村林场统计表

表1—4

1990年,乡村林场125个(乡办19个,村办102个,联办4个),经营山林面积17.5万亩。各类林木蓄积29万立方米,毛竹150万株。全年总收入178万元。

孔村林场建场于1970年,位于三里镇东南,系村办集体林场。林场地貌多为岗地,海拔150米以下,土壤脊薄,立地条件较差。林场经营总面积3700亩,其中林业用地2896亩。林业用地中有林地2457亩,其中人工营造杉木用材林2200亩,檫树350亩,国外松350亩,马尾松600亩,茶园111亩,毛竹50亩;森林覆盖率86.9%,林木蓄积1万立方米,毛竹1.2万株,总价值250多万元。1981年林业“三定”后,林场实行以定额劳动为主的生产责任制。1982年起,林场提供资金、苗木、技术,以场村联营、扩场承包形式造林1500亩。建场至1985年,总投资1.05万元,投工22万个,总收入16.53万元。1987~1989年计收入22.25万元,上交税金1万多元,上交村委会3.1万元。1990年,林场有固定人员41人,其中行管人员5人,护林员15人,建有生产、生活用房1500平方米,护林棚17座,场部设有敬老院、茶叶初制厂,兼有木材加工和养殖业,固定资产达10万元。该场自1985年以来,多次获省、地(市)、县林业先进集体、文明单位称号。1985年、1988年两次接待日本高知县林业参观团,受到日本客人赞誉。1989年,场长孙成友被评为全国劳动模范,光荣地参加了建国40周年国庆观礼,受到中共中央和国家领导人亲切接见。

“文化大革命”期间,无政府状态严重,林场干部职工日夜守护山林,巡逻值班,阻止哄抢盗伐国营林木,有效地保护了国家财产。1975年森林资源清查,林场经营总面积20061亩,有林地18808亩,林木总蓄积24880立方米,蓄积毛竹23.12万根。1979年,自办小型木竹加工厂,利用成抚间伐材和小材小料进行加工,提高木材利用率。1980年,由于在实行财务班组核算、劳动定额管理、木材综合利用、森林保护等方面取得了显著成绩,该场荣获了由省长张劲夫签署的“安徽省人民政府嘉奖令”。1981年,开展林业“三定”工作,稳定山林权,确定林业生产责任制。1983年,林场被省林业厅列入全省10个推行生产责任制的试点林场之一。1984年、1985年,林场被评为芜湖市“争创最佳经济效益先进单位”。1985年,在省林业厅国营林场场际竞赛中获“综合利用单项奖”,获奖金1000元;同年7月,林场接待了日本高知县林业参观团。同期,省林业厅在该场召开了森林建帐与核对工作会议。1987年,林场自筹资金14万元兴建了集办公、经营、服务于一体的综合楼一幢,建筑面积740平方米。

建场以来,国家总投资134.9万元,其中林业基建投资87.4万元,事业经费47.5万元;林场自筹资金19.2万元。利用这些资金,营造了人工林15090亩,保护培育了天然次生林2520亩。林场现有生产生活用房7730平方米,有货运汽车两部、发电机组两套、电动机20部、综合制茶机械以及整套木竹加工设备,建设林区作业道路20公里、与南丫公路相通,防火道25公里,1990年在海拔350米的平顶山上耗资近10万元,建造一座护林防火了望台,建筑面积140平方米。到1990年,戴公山林场拥有固定资产61万元,林木蓄积总量8.4 万立方米,毛竹25万多根,经济林525亩,林木价值估算1100万元。“七五”期间,林场实现总产值341.25万元,利润73.35万元,上交国家税金29.85万元。

1990年,林场有干部10人,其中技术干部7人;职工110人(退、离休人员15人)。林场下设有场部、山峰、天官、谢土千4个营林区及木竹加工厂、护林大队、商业经理部、白僵菌厂、综合制冷厂、病虫测报组等基层单位。1990年,林场第三次森林资源清查,核实经营面积18774亩,有林地17408亩。其中用材林15193亩,经济林525亩,竹林1130亩。森林覆盖率达92.7%。林木总蓄积83898立方米。

丫山林场土地改革时,何湾乡顺冲鸦雀宕山林收为国有。1958年经省林业调查设计大队勘测,拟建国营林场,场址计划设在丫山公社的丫山脚下,丫山林场由此得名。1959年10月,成立丫山林场,因交通等原因场址改设在何湾公社顺冲大队,位于南(陵)丫(山)公路旁,距县城31公里。林场建场时设计总面积116325亩,1963年经落实山林权,林场经营面积为27204亩。林场主要地貌为低山丘陵,最高处天井洞海拔494米,一般山场海拔80~120米。

林场在以林为主的同时,根据山场特点,发展经济作物——丹皮,提高了土地利用率,取得了较好的经济效益,调剂补充了营林经费的不足。1975年森林资源清查,林场经营总面积25701亩,有林地19953亩,其中用材林17724亩,森林覆盖率77.7%,蓄积林木13115立方米,蓄积毛竹1.11万根。1990年,森林资源清查:林场经营总面积23690亩,其中林业用地22910亩。林业用地中,有林地21324亩,其中用材林19689亩,经济林280亩,竹林563亩,特用林792亩。林场活立木总蓄积96376立方米,蓄积毛竹13.79万株。森林覆盖率90.9%。用材林年生长量6898立方米,年平均生长率为7.3%。

1979年起,林厂自办小型木竹加工厂,生产家具、农具、包装箱、办公用品等,产品销往江苏省及芜湖、马鞍山等地。1981年林业“三定”后,稳定落实了山林权,林场推行联产承包、联工联额承包、联责承包以及家庭承包等多种形式的林业生产责任制。

建场至1990年,国家总投资152万元,其中林业基建投资98.50万元,事业经费53.50万元。林场运用这些资金,大力发展人工造林和中幼林抚育管理,加强森林保护。至1990年,林场有人工林20463亩,蓄积林木96256立方米,蓄积毛竹13.79万根,林木价值估算1200多万元。林场现有房屋4420平方米,汽车两部,担架喷雾器4部,风力灭火机4台,对讲机3组,电话机1部,电话线3公里,50KV变压器1台,专用高压线5公里,林场还拥有木竹加工设备等,固定资产总值40多万元。1990年,全场有干部7人,其中技术干部3人;职工106人,其中离、退休人员17人。林场下设顺冲、李冲、东王、绿岭、呈祥5个营林区及木材加工厂、护林大队、商业经销部、白僵菌厂等基层单位,全场实行两级管理,一级核算。

童村苗圃民国31年(1942年),以乡绅张和声为董事长,在童村创办了郁青农业初级学校,以农林教育为主。土地改革后,学校房产及征用土地被收为国有,1956年3月成立县童村苗圃,作为育苗基地,当年育苗84亩,其中杉木33亩。1959年,育苗148亩,育苗树种有杉木、马尾松、侧柏、臭椿、中槐、枫杨、樟树、法梧等20多种。1960年,苗圃划归戴公山林场,育苗土地改作耕地,种植水稻等农作物。1965年,重新恢复童村苗圃,生产的苗木由县统一安排调拨给社队造林,经费靠差补。1983年,实行育苗责任制,苗木生产定产量、定质量、定用工量,与职工工资相联系。1986年,实行分地全额承包,育苗土地直接分配到生产工人,生产费用自理,每月发给工人基本职务工资和工龄津贴,待苗木销售后,从销售收入中扣回所发工资款,剩余部分由承包者一次性领回。1990年,苗圃有职工26人,其中退、离休人员5人。经营土地面积141亩,育苗53亩,其中新育苗37亩,生产苗木216万株。苗圃年产值43000元,亏损32468元。

二、乡村林场

概况1958年10月,根据县委社社办林场的要求,三里、何湾、烟墩、工山、晏公、弋江、童村公社办起了林场,家发公社的茶林、马山、龙山大队也办起了林场,10个社队林场(专业队)有固定劳力237人。1970年,14个有山公社先后办起85个社队林场,有固定劳力1485人,其中三里、烟墩、桂山、五里、葛林、工山6个公社实现了有山大队林场化。1971年,社队林场育苗441亩,占全县育苗的80.2%,造林21400亩,占全县造林的87.5%。1975年森林资源清查,107个社队林场经营山场总面积7.76万亩,占全县林业用地的13.0%。1981年,通过林业“三定”,落实了山林经营权属,巩固了115个(社办13个,队办102个)社队林场,当年,省林业厅在三里公社召开了全省社队林场工作会议,肯定了南陵县在巩固发展社队林场,保护集体山林上取得的成绩。同时,县委、县政府决定“四权归场”,即山权、林权、经营权、采伐权统归林场。县林业局还帮助社队林场从农行低息贷款14.6万元,用于造林及抚育管理。1982~1985年,全县乡村林场扩场承包造林3.2万亩。1988年,全县共有乡村林场123个,有固定劳力1173人,经营山林面积15.59万亩,各类林木蓄积22.06万立方米,其中杉木12.79万立方米。1988年,全县乡村林场年总收入达106.5万元。

1988年乡村林场统计表

表1—4

1990年,乡村林场125个(乡办19个,村办102个,联办4个),经营山林面积17.5万亩。各类林木蓄积29万立方米,毛竹150万株。全年总收入178万元。

孔村林场建场于1970年,位于三里镇东南,系村办集体林场。林场地貌多为岗地,海拔150米以下,土壤脊薄,立地条件较差。林场经营总面积3700亩,其中林业用地2896亩。林业用地中有林地2457亩,其中人工营造杉木用材林2200亩,檫树350亩,国外松350亩,马尾松600亩,茶园111亩,毛竹50亩;森林覆盖率86.9%,林木蓄积1万立方米,毛竹1.2万株,总价值250多万元。1981年林业“三定”后,林场实行以定额劳动为主的生产责任制。1982年起,林场提供资金、苗木、技术,以场村联营、扩场承包形式造林1500亩。建场至1985年,总投资1.05万元,投工22万个,总收入16.53万元。1987~1989年计收入22.25万元,上交税金1万多元,上交村委会3.1万元。1990年,林场有固定人员41人,其中行管人员5人,护林员15人,建有生产、生活用房1500平方米,护林棚17座,场部设有敬老院、茶叶初制厂,兼有木材加工和养殖业,固定资产达10万元。该场自1985年以来,多次获省、地(市)、县林业先进集体、文明单位称号。1985年、1988年两次接待日本高知县林业参观团,受到日本客人赞誉。1989年,场长孙成友被评为全国劳动模范,光荣地参加了建国40周年国庆观礼,受到中共中央和国家领导人亲切接见。