第一章 商业体制

第三节 供销合作社

一、体系建立

安庆地区合作事业,始于民国21年(1932年)。推进合作事业的指导机构,先后有中国华洋义赈委员会安庆办事处、安徽省合作指导委员会、安徽省建设厅合作科。民国23年,安徽省农村合作委员会在怀宁高河埠设立“安徽省农村合作高河埠试办区”,向周围十里内组织信用、供给兼营的合作社67个,社员2197人,股金6282元。民国26年,怀宁县各地已成立区联合社4个,信用、生产、供给、运销合作社153所,社员5071人,股金1.46万元。抗日战争期间,乡、保合作社开始兴起。民国31年,岳西县组织有乡社17个、保社91个,其它社73个,入股社员12686人,股金1.388万元。民国36年,怀宁县联社所辖旧制合作社,新制专营乡、保合作社306个,社员9.6万人,股金1.3亿元。1949年初,各类合作社先后解体。

安庆解放后,中国人民解放军第十军留给安庆一批物资,由安庆军事管制委员会交工商部施春负责接收。8月初“安庆合作总社”正式成立,有职工18人,经营品种是大米、面粉、盐、棉纱、毛巾、肥皂等生活日用品。

1950年5月21日,安庆合作总社改组为安庆专区合作总社,下设供销经理部。总社职工68人,资金折合人民币18.12万元。同年6月,所属8个县的县社先后建立并组建基层社194个,入股社员74736人,股金计币45704元,职工563人。

1952年初,皖南、皖北合并,区内又增辖东流、贵池、至德、青阳、铜陵5个县社。10月,改总社为安徽省供销合作总社安庆办事处,并将供销经理部划出,单独核算。1958年和1968年,供销合作总社与国营商业曾两度合并,两度分开,两次都削弱了双方的实力。

1980年安庆办事处增辖贵池、东至两县社,1984年1月改为安徽省供销合作联社安庆地区办事处。到1988年,全区供销系统共有各种机构3355个,其中县以上社11个,仓储机构70个,加工企业机构113个。供销系统职工18759人,股金388.98万元。

二、网点布局

1950年供销社的网点设置“遍地开花”。1951年下半年进行了第一次民主整顿,决定以集镇为中心建社。1956年随着行政区划变革,为便于管理领导,又改在区政府所在地建社。同年7月,全区建供销部512个。后几度增减,到1985年全区基层供销社有116个,社下再设综合门市部和专业门市部2781个,代购、代销店1758个。

1988年,全区基层供销社为118个,各种经营机构网点发展到2984个。其中工业品批发点174个,农副产品收购批发点199个,废旧物资收购点236个,零售网点2227个,饮食服务网点52个,综合服务网点69个,修理业和其他网点27个。农村代购代销店发展到1798个,其中怀宁县52个,枞阳县39个,桐城县283个,潜山县202个,太湖县252个,宿松县95个,望江县245个,岳西县234个,东至县211个,贵池县185个。

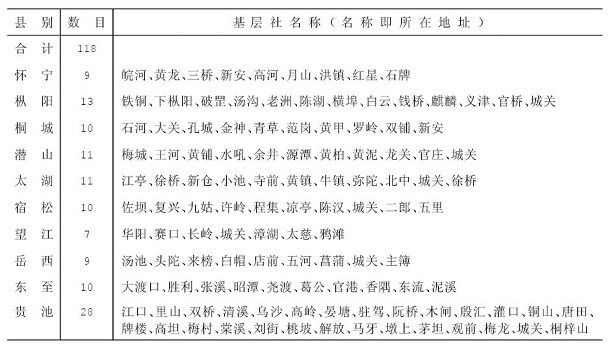

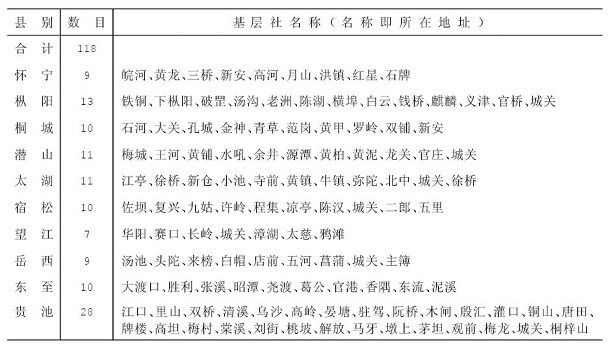

表1411987年基层供销社名称及分布

三、经营管理

1950年正式建立供销合作社时,即实行“三性”(组织上的群众性,管理上的民主性,经营上的灵活性)制度。1951年,又建立了一些具体的经营管理制度,如确定专、县社设统计科(股);凡有3000社员以上的基层社,可配备专职计统员,统计人员应按季度和年度上报统计资料和编制计划;财务上,确定县社和基层社均应分级核算,自负盈亏,向国家交纳所得税;物价上必须执行国家统一政策,不可私自抬价和压价等。1957年,财务制度有所改变,执行了“分级核算,统一盈亏”;“盈余上交,亏损拨补”的管理办法。

“文革”期间,财务上改为县以上社,除股金转为国家资金外,利润分成为上5.7、下4.3;后又改为县社以上全交,基层社上4、下6的分配原则。

十一届三中全会后,经营管理制度得到恢复与加强。1982年,全区推行联销联利计酬、超额奖励、亏欠少得的责任制。1984年全系统在恢复“三性”的基础上,开始进行经济体制改革,实行多种形式承包责任制,各营业单位都有了人事、财务、经营自主权。

四、销售总额

1950年全区供销社系统销售总额仅163万元,占社会商品零售总额6908万元的2.36%;1952年上升到1923万元,占零售总额的10357万元的18.57%。随着经营业务发展,销售额逐年增加,到1987年全区销售额达68986.7万元,是1952年的35.87倍,占社会商品零售总额155862万元的44.26%。

安庆地区合作事业,始于民国21年(1932年)。推进合作事业的指导机构,先后有中国华洋义赈委员会安庆办事处、安徽省合作指导委员会、安徽省建设厅合作科。民国23年,安徽省农村合作委员会在怀宁高河埠设立“安徽省农村合作高河埠试办区”,向周围十里内组织信用、供给兼营的合作社67个,社员2197人,股金6282元。民国26年,怀宁县各地已成立区联合社4个,信用、生产、供给、运销合作社153所,社员5071人,股金1.46万元。抗日战争期间,乡、保合作社开始兴起。民国31年,岳西县组织有乡社17个、保社91个,其它社73个,入股社员12686人,股金1.388万元。民国36年,怀宁县联社所辖旧制合作社,新制专营乡、保合作社306个,社员9.6万人,股金1.3亿元。1949年初,各类合作社先后解体。

安庆解放后,中国人民解放军第十军留给安庆一批物资,由安庆军事管制委员会交工商部施春负责接收。8月初“安庆合作总社”正式成立,有职工18人,经营品种是大米、面粉、盐、棉纱、毛巾、肥皂等生活日用品。

1950年5月21日,安庆合作总社改组为安庆专区合作总社,下设供销经理部。总社职工68人,资金折合人民币18.12万元。同年6月,所属8个县的县社先后建立并组建基层社194个,入股社员74736人,股金计币45704元,职工563人。

1952年初,皖南、皖北合并,区内又增辖东流、贵池、至德、青阳、铜陵5个县社。10月,改总社为安徽省供销合作总社安庆办事处,并将供销经理部划出,单独核算。1958年和1968年,供销合作总社与国营商业曾两度合并,两度分开,两次都削弱了双方的实力。

1980年安庆办事处增辖贵池、东至两县社,1984年1月改为安徽省供销合作联社安庆地区办事处。到1988年,全区供销系统共有各种机构3355个,其中县以上社11个,仓储机构70个,加工企业机构113个。供销系统职工18759人,股金388.98万元。

二、网点布局

1950年供销社的网点设置“遍地开花”。1951年下半年进行了第一次民主整顿,决定以集镇为中心建社。1956年随着行政区划变革,为便于管理领导,又改在区政府所在地建社。同年7月,全区建供销部512个。后几度增减,到1985年全区基层供销社有116个,社下再设综合门市部和专业门市部2781个,代购、代销店1758个。

1988年,全区基层供销社为118个,各种经营机构网点发展到2984个。其中工业品批发点174个,农副产品收购批发点199个,废旧物资收购点236个,零售网点2227个,饮食服务网点52个,综合服务网点69个,修理业和其他网点27个。农村代购代销店发展到1798个,其中怀宁县52个,枞阳县39个,桐城县283个,潜山县202个,太湖县252个,宿松县95个,望江县245个,岳西县234个,东至县211个,贵池县185个。

表1411987年基层供销社名称及分布

三、经营管理

1950年正式建立供销合作社时,即实行“三性”(组织上的群众性,管理上的民主性,经营上的灵活性)制度。1951年,又建立了一些具体的经营管理制度,如确定专、县社设统计科(股);凡有3000社员以上的基层社,可配备专职计统员,统计人员应按季度和年度上报统计资料和编制计划;财务上,确定县社和基层社均应分级核算,自负盈亏,向国家交纳所得税;物价上必须执行国家统一政策,不可私自抬价和压价等。1957年,财务制度有所改变,执行了“分级核算,统一盈亏”;“盈余上交,亏损拨补”的管理办法。

“文革”期间,财务上改为县以上社,除股金转为国家资金外,利润分成为上5.7、下4.3;后又改为县社以上全交,基层社上4、下6的分配原则。

十一届三中全会后,经营管理制度得到恢复与加强。1982年,全区推行联销联利计酬、超额奖励、亏欠少得的责任制。1984年全系统在恢复“三性”的基础上,开始进行经济体制改革,实行多种形式承包责任制,各营业单位都有了人事、财务、经营自主权。

四、销售总额

1950年全区供销社系统销售总额仅163万元,占社会商品零售总额6908万元的2.36%;1952年上升到1923万元,占零售总额的10357万元的18.57%。随着经营业务发展,销售额逐年增加,到1987年全区销售额达68986.7万元,是1952年的35.87倍,占社会商品零售总额155862万元的44.26%。