卷三十五 金融

货币

【旧币流通与铸造】

发行与流通

清代,市面以制钱、银锭为主要流通货币。光绪初年,外国银元大量流入,本洋、墨洋成为主要货币之一。光绪后期,国造银元相继投放市场,因其质优色足,很快成为主币。清末,新式银行开始发行纸币。至民国初年先后流通于安庆的有户部银行、大清银行、交通银行、中国银行等发行的纸币,以及安徽裕皖官钱局、安徽中华银行发行的地方流通纸币等。这些纸币均可兑换,与金属币并行流通。从清光绪三十四年(1908)到民国5年(1916)底,安庆各银行、钱庄以库平银两为结算单位(库平银一两等于37.301克)。民国6年始用国币“元”为单位。但安庆民间流通货币依然混杂。22年3月实行废两改元,发行上海开铸的银本位币,安庆金融业均按新国币结算,不再使用银两。但实际执行效果不佳。24年11月实行法币政策,市面以中国、交通、中央及农民银行所发行的纸币规定为非兑换性法币,是安庆市场主要流通货币。银元虽然被明文禁止使用,但市面仍然流通。安庆沦陷期间,市场流通货币主要有台币、中央储备券、日本军用券、各类中外银币、铜币以及法币等。37年实行金元券为本位币,禁止法币、关金券流通。但各种金属货币仍大量涌现。至解放前夕,金融市场空前混乱。

旧币管理

清代,制钱为法定货币,由官方铸造和发行,禁止民间私铸。银锭、银饼则可自由铸造和流通。光绪年间,安庆一带私铸钱较多,钱侩以乾隆嘉庆朝所铸优质铜钱,一剖为二,甚至一剖为三为四,以锌砂掺杂其中,改铸劣质铜钱(俗称鹅眼、砂钱),从中获利。光绪十六年(1890)清廷为制止私铸,颁布禁令:私铸钱数至十千以上或私铸不止一次者,为首及匠人均斩。同年9月,安庆市面仍发现鹅眼、砂钱。

民国后,铸币沿袭清制。民国2年(1913)9月,市场铜币短绌,商界中人呈请办厂私铸铜元未获准。然民间私铸仍时有发生,官方也经常铸造劣质银、铜币。12年8月4日《申报》载:“安庆造币厂厂长江泽春屡以轻质铜元行销外省,许省长被各省诘责,殊觉无词以对。顷又据湖北督军、省长电咨以扣留皖省轻币非仅一处,前汉口征收局查获皖铜元,当为邻谊所关,免予充公,已属通融办理。此次鲁福田运到铜币确实在汉口销售,并非经过邻境……已饬令按照禁令办理”。13年,安庆造币厂因所铸银币质轻色低,省城各界呈请吊销造币厂祖模,令饬停办,经中央财政部派员查实,下令解缴祖模。次年2月安庆造币厂停办。

清末,不法钱侩还采取垄断居奇、偷运出口或就地销熔改铸小钱和铜器、控制流通量等手段,操纵钱价。光绪十六年(1890)安庆市场每两银可兑换制钱一千七百文,墨洋一元可换一千一百有奇。至二十一年底,墨洋仅兑八百数十文,本洋兑钱一千有奇,为数十年间所仅见。且钱中掺杂鹅眼、砂钱等劣质钱币,商民倍受其害。二十三年,安徽巡抚、安庆知府联合通令,规定制钱每串净重为6斤4两,不准短少。辛亥革命前后,钱侩煽动市面拒用某些银元,从中图利。民国元年(1912)2月,安徽都督孙毓筠为此通告全省:“民国统一,所有各省银元,均一律流通,若遇外省银元,商铺再行压价毛色贴水等情,殊与共和有碍,嗣后务各晓以大义,勿蹈前清积习,凡持各省银元兑换者,民人等均应一律通行,毋得故意留难阻滞”。5年11月,商人闻沪市铜元价格甚高,即搜罗铜元运沪出售,致市场铜元市价一日数涨,商民恐慌。次年,省长黄家杰下令派专员至各城门及轮船码头检查,严禁铜元出境,市价稍平。但嗣后钱价仍忽涨忽落。

清末民国时期,全国流通的票券由中央直接或委托国家金融机关代理印制发行。限于安徽境内流通的裕皖官钱局、安徽中华银行、安徽地方银行等纸币,则由皖省当局审议,报中央批准并造册登记后印制发行。同时允许民间商号钱庄发行一种商号之间相互授受的庄票、汇票等信用票据,但不准在市面流通。

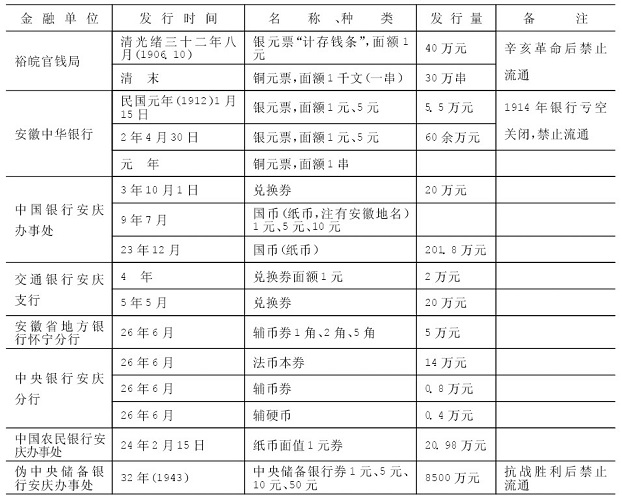

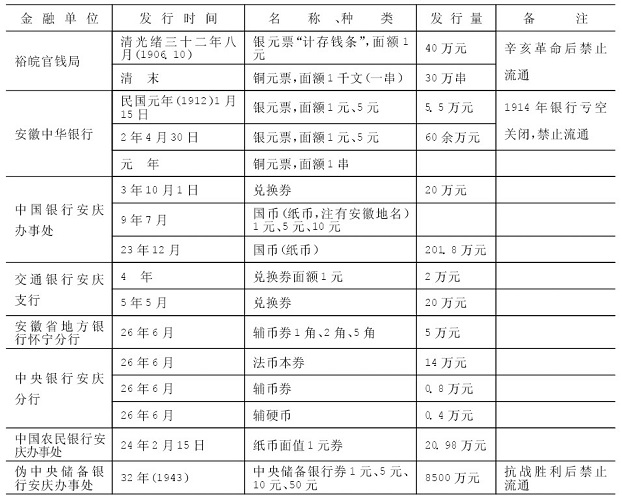

(表35—1)解放前安庆发行货币(部分)概况

铸币

铜、铁钱铸造北宋熙宁八年(1075),在今西门外同安桥附近置同安监,铸造方孔铜钱。元丰年间(1078—1085)同安监铜钱年铸量为10万贯。南宋时期,同安监转铸铁钱。自乾道六年(1170)至开禧三年(1207)间,先后8次开铸方孔铁钱,共铸130万贯。

银元铸造清光绪二十三年(1897)二月,安徽巡抚邓华熙以皖省制钱短缺为由,上奏清廷成立安徽银元局。同年五月,择安庆东门城内火药库旧址兴建银元铸造厂(安庆造币厂),祖模(标准银元钢模)由清廷统一制发。该厂仿广东造币厂规模建造,有工人500余人,机器20部,规模仅次于湖、广两省。二十四年三月十三开铸一元主币及五角、二角、一角辅币(俗称龙洋)。至次年六月暂停,收入仅敷物料工薪开支,所欠厂房投资商银6万余两,奏准于公款内动支归还。民国3年(1914)开铸袁世凯头像银元(俗名“袁大头”),计有一元、半元、二角、一角4种主辅币,8年至10年陆续开铸同版主辅币。9年还受命开铸“倪嗣冲纪念币”、“安武纪念币”两种纪念银币。此后银元铸造受政局及经济影响,铸量有限,盈利甚微。常揽收代客加工业务,从中赚取加工费,对象多为本省及外省官方解银。所铸银元成色每况愈下。造币厂于14年2月关闭,历时28年,其间铸币10余年,先后铸造各种银币总计500万枚以上。计有一元银币10种版、五角币4种版、二角币4种版。其中民国8—10年铸银一元币1217068枚。

铜元铸造晚清各省皆停铸制钱,市场因辅币短绌常闹钱荒。光绪二十八年(1902)安徽巡抚聂缉规木奉旨在安庆银元局旧址成立铜元局,并利用安庆造币厂机器厂房,筹集资本3.5万两,于四月初十开铸安徽省第一代机制铜元。至三十三年停铸,共铸各种铜币46730万枚,其中当廿币4万枚,当十币46725万枚,当五币706枚。民国初期铜元时铸时停,所铸种类及数量无考。民国8年(1919)12月重新开铸铜元,日铸量100万枚,至10年5月停歇时止,共铸当十铜元2129万枚。铜元经营状况比银元好。据光绪年间统计,每百枚铜元铸本为0.584两(漕平银,下同),销售为0.73两,平均每年盈余14万余两。民国时期因成色愈低,盈利愈丰,据民国8年12月21日《申报》载:“倪嗣冲在省垣新开之铜元局,已于本月1日开铸,预算每年可获利二三十万两。”

【人民币流通与管理】

人民币发行

解放后,老解放区发行的地方币随即流入,市场多种地方币混合流通。主要有人民币、中州币、冀南币、华中币、北海币和皖西流通券等纸币。时黑市银元贩子活动猖獗,变相以银元作为主要流通手段和价值尺度。中国人民银行安庆支行(简称市人行)开展反银元贩子的斗争,禁止金银私相买卖,取缔银元在市场流通。同时着手清理地方币,以人民币为本位币,暂时以100∶1的比例,允许华中币和北海币作为辅币在市场流通,规定中州币、皖西流通券只限于完粮纳税,禁止流通。投机商人乘机压低中州币的比值,转向开封、许昌等地购货,以图厚利。市人行采取措施,通知各机关、部队限期兑换地方币。1949年6月23日起,中州币按6∶1进行收兑。11月22日起收兑华中币和北海币。至1954年12月底,共收回各种地方币186.47万元(按老人民币比值折算,下同)。

1950年5月1日成立中国人民银行发行库安庆分库,后改名中国人民银行安庆中心支库,负责安庆市、太湖、宿松、望江、岳西、潜山、怀宁、桐城、湖东(今枞阳)、贵池、东流、至德、青阳、大通等1市13个县支库间库款的调拨和破损币销毁工作。

1956年9月成立中国人民银行安庆市支行(简称市人行)。1960年2月成立中国人民银行安庆市发行支库。全市货币发行、回笼和调剂市场主辅币等工作均由市支库按照上级库的调拨命令和批准的出库限额执行,保证全市主辅币的供应。

1955年2月发行新人民币前,市人行在市及专区各县广泛进行宣传。3月1日起发行新人民币。同时设兑换点9处,按法定比率,即新币1元等于老币1万元收兑老币。在兑换期间,老币仍按此比率暂与新币同时流通。截至3月31日,计收回老币127640.21万元。市场上新币流通量达95%。到12月31日,共收回老币1393457.8万元。

1955年3月,国务院公布发行的新人民币主币有1元、2元、3元、5元、10元5种面额,但当时只发行了1元至5元4种。市人行于1957年12月开始发行10元面额人民币,采取少量投放、逐步铺开的做法,到1958年3月底共投放50万元。同时开始发行1分、2分和5分的金属分币。1980年5月15日起,国家陆续发行面额1角、2角、5角、1元4种金属人民币。市人行发行这些金属币,是通过工资发放、搭配付出一部分,另外通过召开有关会议兑换一部分。第一次是1980年到1981年春节前发行2.2万元;第二次是1982年春节前发行2.6万元,两次共发行4种金属币4.8万元。

1984年10月1日起,人民银行陆续限量发行建国35周年金属纪念币3种,面值均为1元。市人行通过单位发放工资款时搭配发行,自1984年底到1985年春节前共发行纪念币6万元。1987年开始投放50元面额人民币,全市共发行2350万元。1988年开始发行100元面额人民币,共发行4090万元,另发行50元券1500万元。

流通量

解放后,货币流通基本上与商品流通相适应,没有剧烈波动现象。在某一历史时期或因投放过多、或因消费基金增长过猛,市场压力较大,但都很快得到控制。

货币流出流入安庆货币出入量较大,流入多于流出,每年有一定回差。到“文化大革命”前,年回差在千万元以上。1979年后逐年增长,1985年突破亿元,回差11246万元。流出以上海、武汉为主要方向,用途为出差、旅游、购买商品及少数单位套现采购紧俏物资。流入以周围各县及江西省九江、彭泽等市县较多,大都为商品的批发和零售流入。80年代横向经济联系扩大,货币流通量增大,流向亦向多元变化。

货币投放国家和集体对个人支出,是货币投放的主渠道,一般占投放总额的50%。“一五”期间占30%,“大跃进”期间占45.32%,至“文化大革命”时期接近60%。1979年后,占年均投放总额的54.49%。其他各项投放不同时期各有升降,其中行政管理费用保持在10%左右。

货币回笼商业回笼为主要渠道。1953—1985年通过商品销售共回笼货币242728万元,占回笼总额71.4%,一般年份都在70%以上。其次为信用回笼,同期共67469万元,占19.9%,其中城镇储蓄在1979—1985年迅速上升,回笼32434万元,占同期回笼总额17.68%,储蓄余额的增长占同期净回笼总额20.5%。服务回笼与财政回笼所占比重均不大。

安庆一直为全省货币回笼主要城市之一。1953~1985年回笼总额339773万元,净回笼60692万元,年平均净回笼1839万元。1979—1985年净回笼38460万元,年平均5494万元,1986—1988年3年净回笼分别为2250万元、10617万元、6770万元。

现金管理

1950年5月起,按照政务院《关于实行国家机关现金管理的决定》进行现金管理。核定各单位的库存现金限额,单位间一切交易往来和货币收付,除工资、收购农副产品、差旅费及小额零星支付外,一律通过银行转帐,埠际间款项往来亦由银行划拨。至1952年,全市除私营企业外,所有单位全部纳入现金管理,并按期编制现金收支计划。1953年后,现金管理进一步加强,计算现金收支有一定的依据。1957年将现金库存分为经费与业务两类进行管理,全市现金收支计划准确率达94%。“大跃进”期间,各单位资金占用、坐支现象严重,银行在结算监督与现金管理上均有所削弱,货币投放失控。至1961年现金管理才得到加强,并扩大到街道企业。1965年全市478个单位全部实行按计划执行现金收付两条线管理。货币回笼额逐步上升,投放量相应减少。“文化大革命”期间,现金管理处于放任自流状态,不少单位库存限额溢超,大量白条抵库,且有久欠不还长达10年以上者。有的乱挪乱借、滥挤滥占资金,帐务混乱,货币投放再次失控。1977年,市人行根据国务院《关于实行现金管理的决定》着手整顿,重新核定771个单位库存限额,并进行检查。1979年后,从有利于搞活经济出发,扩大承包企业的现金结算范围,允许在业务收入中坐支。但因有些措施偏宽和监督放松,致使1984年职工奖金发放和对个人其他支出过多。全市当年工业总产值和税利比上年分别增长10.75%和10.17%,而工资性支出增长15.04%,其中奖金支出增长43.74%;全年货币投放量增加21.92%,回笼仅增长1.4%,大量现金涌入市场。1985年4月,根据中国人民银行《关于加强现金管理的暂行规定》,安庆人行加强对消费基金的监督管理,规定对用于违法活动而套取的现金一律没收,对擅自坐支发放工资、奖金、津贴者处以罚款。当年货币回笼额大幅度增长,全年净回笼11246.7万元,占当年投放额的35.72%,创解放后年净回笼额的最高纪录。1988年上半年,出现货币投放过猛,信贷规模增加过多的问题。为扭转这种状况,成立以副市长为组长的信贷现金大检查领导小组,组织专业银行对单位库存现金大检查3次,共抽查8217个单位,组织现金归行1600万元。同年12月通过库存现金检查,组织现金归行811万元,全年现金净回笼额超过省分行下达的指标。

工资基金监督

工资性支出是货币投放的主要渠道。市人行于1960年3月对机关、团体、国营和公私合营的企事业单位与人民公社试行工资基金计划管理。1961年扩大到集体所有制单位。所有受管理单位均按上级主管部门核定的年度劳动力控制数和工资总额,编报工资计划与结算,银行监督支付,严禁计划外用人,并建立工资基金专户,防止非生产性开支占用资金。至1964年,全市国家工资支出有较大压缩。

1969年后,不少单位超计划和计划外用工现象严重,使工资支出逐年增加。1971年根据中央通知,市人行恢复工资基金监督制度。1972年职工人数、工资总额仍突破计划。1973年市政府要求各单位协助银行和劳动部门把关守口。1974年对集体单位的工资基金加强计划管理,规定工资由劳动部门审批,主管局发卡,银行凭卡监督支付。但未根本解决问题。1976年省核批全市临时工计划1000人,实际仅上半年由劳动部门介绍的便达8300余人,加上主管部门越权批准和单位私招的,总数在万人以上。下半年经整顿,压缩了30%。1979年后,大力兴办新型集体企业,发展个体经济。到1980年末,87%以上的待业人员得以就业,基本控制了超计划用工。

1979年实行基本工资加奖励制度后,出现滥发奖金情况。1981年全年发放奖金808万元,比1979年的429.5万元增长88.12%。1982年对奖金发放实行计划管理,下达控制指标,滥发现象有所扭转。1984年政策放宽,奖金比上年增长43.8%,消费基金增长速度高于利税增长的3倍以上。1985年4月,市工商行以3月份工资基金总额为基数,建立工资性支出分户帐卡,加强柜面监督和控制,堵塞不合理奖金支付。到年底,全年工资性支出扣除工资改革补发工资及发放城市居民肉食提价补贴等因素,实际下降4%左右。

1988年,安庆人行核定各专业银行消费基金控制数,按“条条”、“块块”进行监控。第四季度工资性现金支出均控制在有关部门批准的额度内。

反假斗争

解放初期,外地发现假人民币。为防止假票流入市内,市人行于1950年初组织反假学习。同年10月专、市财委召集35个单位负责人会议,传达反假工作精神,扩大反假工作队伍。1955年2月新币发行前夕,市人行有关人员学习鉴别老币真、假票,提高在收回老币中防假的警惕性。据统计,1954年后,共发现老币假票万元券1张、5千元券1张、拼凑币万元券14张、5千元券13张、大千元券1张。

1957年12月发行的金属分币,在流通中发现火烧、打洞、钻孔等人为损坏和以国民党、日伪时期硬辅币冒充使用等问题。市人行制订《关于做好我市硬分币发行工作的几点具体措施》,经市政府批准发至各有关单位,损坏硬分币现象有所好转。1957年12月至1958年3月仅发现损坏硬分币299个,以敌伪硬币冒充的20个。

1963年,沿海和边疆地区一度发现假票。市人行为此向有关单位出纳员传授鉴别真、假票技术,防止假票流入。1985年初外地又连续发现伪造10元券人民币,安庆人行立即组织基层出纳员掌握伪票特征,提高鉴别真、假能力,提醒注意防范。据统计,1963—1985年,共发现假票10元券1张,剪贴币5元券14张,揭去一面的10元券2张、5元券8张、1角券4张。1988年,随着大额票券流通量的增加,安庆人行在辖区内开展反假教育,组织专业人员进行识别真伪券币的学习,并转发省人行关于芜湖发现50元假券的通报。

【金银管理】

取缔金银黑市

解放初,新币制尚未建立,金银仍然流通市面,不法商人操纵黑市。1949年6月银元每枚由人民币(老币,下同)600元猛涨到1800元,黄金每两由4万元猛涨到9.5万元。物价随之暴涨。6月16日军管会公布查禁银元令,19日市政府就贯彻华东军区《金银管理暂行办法》发布公告。由党政机关、公安、工商管理部门和银行组成禁银委员会,银行组织武装便衣工作队具体执行取缔金银黑市任务,其他有关部门配合行动,捕获银元贩子40余人,一次搜出银元290枚。取缔银元黑市后,各行各业开始拒用银元。但仍有30户银楼业半明半暗从事金银买卖。黄金黑市价格每两18~20万元,高出牌价每两9.5万元的一倍。为进一步执行金银管理办法,10月市人行成立金银管理小组,向银楼业宣传政策,动员转业。先后有老宝成、宝庆、正泰昌、天宝成、宝和、同庆和、庆升和、庆和祥8户银楼转业,剩下22户个体银饰店,在严格管理下逐步转业。1950年7月将所剩12户并为6户,只允许经营银饰翻新修理业务,严禁金银黑市买卖。在打击金银黑市活动中,除对情节严重的个别不法分子依法惩办外,绝大多数以教育为主,使其不再从事违法活动。据统计,1949年6月到1950年12月底,共查获黄金108.9两、白银28两、银元6610枚。至此,黑市金银买卖基本匿迹。1956年,个体银饰店通过合作化成立银饰组。

1979年以后,国家允许国营和集体企业经营金银饰品业务,社会对金银饰品的需求大增,一些不法分子私相收兑黄金、白银,社会上买卖金银活动日益频繁,银行金银收购业务量剧减。1988年,全市专为民间鉴别金银的机构仅树牌号的就有6个,民间鉴别点亦有多处。据市工商行、化工研究所、计量局等鉴定点不完全统计,每天平均接待求鉴者约50人次,最高达百余人次。同年6月,安庆人行会同市公安局、工商局联合印发《关于加强金银管理的通告》,禁止几个单位为社会鉴定金银。1979—1985年,全市先后查获贩卖假金条、假银元、假金银首饰和走私、贪污、盗窃出土金银的违法分子161人次,没收白金16克、黄金795克、白银59663克、银元2483枚。

银饰业改造

1956年,市银饰生产组附设的银器加工门市部用明换暗收方式高价收购白银,仅2—10月,就非法收购黄金5克、白银144050克、银元16枚,严重违反国家金银管理规定,该组为首者被依法惩办。同时,一些个体银器摊贩和银匠店在市内从事个体银饰加工业务,影响国家统一收购金银。为此,市政府动员从农村流入的银器摊贩回乡,对自行复业的4户银店,组成银饰生产小组(归市百货商店领导),生产原料按批准用银计划,由银行按月配售。1956年第四季度到1961年上半年,共配售内销饰品白银155031克。1961年7月停止白银供应。

1962年7月,市人行制订《对银饰业临时管理办法》,同意由市五金厂和制镜厂附设的两个门市部对外加工银器。1964年在整顿中发现,制镜厂银器组勾结船民,利用家属进行黑市银器买卖金额达3万多元,牟取暴利,除对主谋分子依法惩办外,将其超出库存限额的白银12906克按国家政策强制收兑。1966年后,银饰业活动被全部禁止。

金饰品销售管理

1984年9月,市人行遵照总行“扩大金饰品销售”的通知精神,报省分行批准市开源金饰品店、旅游特需公司、供销社金饰店、专营商店、百货商场、光泰、华侨商店为经营金饰品内销零售商店。购买对象开始为老年人,后以青年人居多。大多作为结婚纪念品或馈赠礼品。需求由单一的戒指、耳环,逐步转向工艺精巧的各种款式的金饰品。对各金饰品商店的管理,采取按旬向银行报送销售情况表、随时走访金饰店办法,发现问题及时上报省分行。1987年后全市配额销售的金饰品急剧减少,一些专、兼营金饰品门点先后关停或转营他业。1984—1988年市旅游公司、钟表专营公司等5户销售金饰品计201206克。市内几家银行先后通过不同渠道购进金饰品,作为有奖储蓄奖品,其中以市工商行购进金饰品最多,次为市建行、市中行及邮政储蓄。

金银收购与配售

市人行从1949年6月开始收购金银到1985年12月,共收购黄金428788克、白银7367845克、银元523511枚。逐年上解省分行。金银收购最多的有4个时期:1951—1953年,开展打击金银黑市活动,市场金银黑市基本消失,农村在土改中没收地主的浮财全部交售给国家,城市私营工商业者投资扩大经营,纷纷持金银到银行兑换,形成第一次交售金银高潮,共收购黄金72407克、白银1764906克、银元116950枚。1958—1960年,因“大跃进”,动员城乡人民“变死宝为活宝”,出售金银给国家,市人行亦派鉴别人员下乡,帮助信用社代收金银,共收购黄金61391克、白银1597342克、银元101144枚。“文化大革命”初期,在大破“四旧”中,群众惧怕持有金银,纷纷到银行出售。1966年8月20日到12月31日,收购黄金达24521克、白银199599克、银元24349枚。1980年国家调高金银收购兑牌价后,调动了城乡人民交售金银的积极性。全年共收购黄金9631克、白银412471克、银元6694枚。1985年金银收兑业务转由安庆人行经办。至1988年底,4年累计收购黄金153044克、白银130748克、银元6592枚。

1963年市人行与工商管理部门配合,对全市水笔修理摊点进行整顿,规定凡收进的旧金笔尖,统交银行兑换。计收购废金笔尖822只,折合纯金129克。对个别以设摊为掩护进行投机活动者,给予补税罚款。

为增加金银收购,市人行帮助月山铜矿利用尾砂炼黄金和怀宁总铺小金矿开采砂金,还建议市制镜厂等单位从废碴、废液中回收白银。1980—1985年,共开采和从尾砂炼出黄金9244克,从“三废”中炼出白银83334克,全部交售给国家。

按照国家规定,凡需用金银的工业生产单位,按规定程序提出申请计划,市人行按金银管理政策规定配售给需用单位。其中分当地配售和调往外地加工配售两种。1949—1988年当地配售黄金共464克、白银212956克。使用金银单位需调往外地加工的,由银行办理金银指标转移手续,转到外地配售。1949—1988年共配售黄金4122克、白银7953082克。

发行与流通

清代,市面以制钱、银锭为主要流通货币。光绪初年,外国银元大量流入,本洋、墨洋成为主要货币之一。光绪后期,国造银元相继投放市场,因其质优色足,很快成为主币。清末,新式银行开始发行纸币。至民国初年先后流通于安庆的有户部银行、大清银行、交通银行、中国银行等发行的纸币,以及安徽裕皖官钱局、安徽中华银行发行的地方流通纸币等。这些纸币均可兑换,与金属币并行流通。从清光绪三十四年(1908)到民国5年(1916)底,安庆各银行、钱庄以库平银两为结算单位(库平银一两等于37.301克)。民国6年始用国币“元”为单位。但安庆民间流通货币依然混杂。22年3月实行废两改元,发行上海开铸的银本位币,安庆金融业均按新国币结算,不再使用银两。但实际执行效果不佳。24年11月实行法币政策,市面以中国、交通、中央及农民银行所发行的纸币规定为非兑换性法币,是安庆市场主要流通货币。银元虽然被明文禁止使用,但市面仍然流通。安庆沦陷期间,市场流通货币主要有台币、中央储备券、日本军用券、各类中外银币、铜币以及法币等。37年实行金元券为本位币,禁止法币、关金券流通。但各种金属货币仍大量涌现。至解放前夕,金融市场空前混乱。

旧币管理

清代,制钱为法定货币,由官方铸造和发行,禁止民间私铸。银锭、银饼则可自由铸造和流通。光绪年间,安庆一带私铸钱较多,钱侩以乾隆嘉庆朝所铸优质铜钱,一剖为二,甚至一剖为三为四,以锌砂掺杂其中,改铸劣质铜钱(俗称鹅眼、砂钱),从中获利。光绪十六年(1890)清廷为制止私铸,颁布禁令:私铸钱数至十千以上或私铸不止一次者,为首及匠人均斩。同年9月,安庆市面仍发现鹅眼、砂钱。

民国后,铸币沿袭清制。民国2年(1913)9月,市场铜币短绌,商界中人呈请办厂私铸铜元未获准。然民间私铸仍时有发生,官方也经常铸造劣质银、铜币。12年8月4日《申报》载:“安庆造币厂厂长江泽春屡以轻质铜元行销外省,许省长被各省诘责,殊觉无词以对。顷又据湖北督军、省长电咨以扣留皖省轻币非仅一处,前汉口征收局查获皖铜元,当为邻谊所关,免予充公,已属通融办理。此次鲁福田运到铜币确实在汉口销售,并非经过邻境……已饬令按照禁令办理”。13年,安庆造币厂因所铸银币质轻色低,省城各界呈请吊销造币厂祖模,令饬停办,经中央财政部派员查实,下令解缴祖模。次年2月安庆造币厂停办。

清末,不法钱侩还采取垄断居奇、偷运出口或就地销熔改铸小钱和铜器、控制流通量等手段,操纵钱价。光绪十六年(1890)安庆市场每两银可兑换制钱一千七百文,墨洋一元可换一千一百有奇。至二十一年底,墨洋仅兑八百数十文,本洋兑钱一千有奇,为数十年间所仅见。且钱中掺杂鹅眼、砂钱等劣质钱币,商民倍受其害。二十三年,安徽巡抚、安庆知府联合通令,规定制钱每串净重为6斤4两,不准短少。辛亥革命前后,钱侩煽动市面拒用某些银元,从中图利。民国元年(1912)2月,安徽都督孙毓筠为此通告全省:“民国统一,所有各省银元,均一律流通,若遇外省银元,商铺再行压价毛色贴水等情,殊与共和有碍,嗣后务各晓以大义,勿蹈前清积习,凡持各省银元兑换者,民人等均应一律通行,毋得故意留难阻滞”。5年11月,商人闻沪市铜元价格甚高,即搜罗铜元运沪出售,致市场铜元市价一日数涨,商民恐慌。次年,省长黄家杰下令派专员至各城门及轮船码头检查,严禁铜元出境,市价稍平。但嗣后钱价仍忽涨忽落。

清末民国时期,全国流通的票券由中央直接或委托国家金融机关代理印制发行。限于安徽境内流通的裕皖官钱局、安徽中华银行、安徽地方银行等纸币,则由皖省当局审议,报中央批准并造册登记后印制发行。同时允许民间商号钱庄发行一种商号之间相互授受的庄票、汇票等信用票据,但不准在市面流通。

(表35—1)解放前安庆发行货币(部分)概况

铸币

铜、铁钱铸造北宋熙宁八年(1075),在今西门外同安桥附近置同安监,铸造方孔铜钱。元丰年间(1078—1085)同安监铜钱年铸量为10万贯。南宋时期,同安监转铸铁钱。自乾道六年(1170)至开禧三年(1207)间,先后8次开铸方孔铁钱,共铸130万贯。

银元铸造清光绪二十三年(1897)二月,安徽巡抚邓华熙以皖省制钱短缺为由,上奏清廷成立安徽银元局。同年五月,择安庆东门城内火药库旧址兴建银元铸造厂(安庆造币厂),祖模(标准银元钢模)由清廷统一制发。该厂仿广东造币厂规模建造,有工人500余人,机器20部,规模仅次于湖、广两省。二十四年三月十三开铸一元主币及五角、二角、一角辅币(俗称龙洋)。至次年六月暂停,收入仅敷物料工薪开支,所欠厂房投资商银6万余两,奏准于公款内动支归还。民国3年(1914)开铸袁世凯头像银元(俗名“袁大头”),计有一元、半元、二角、一角4种主辅币,8年至10年陆续开铸同版主辅币。9年还受命开铸“倪嗣冲纪念币”、“安武纪念币”两种纪念银币。此后银元铸造受政局及经济影响,铸量有限,盈利甚微。常揽收代客加工业务,从中赚取加工费,对象多为本省及外省官方解银。所铸银元成色每况愈下。造币厂于14年2月关闭,历时28年,其间铸币10余年,先后铸造各种银币总计500万枚以上。计有一元银币10种版、五角币4种版、二角币4种版。其中民国8—10年铸银一元币1217068枚。

铜元铸造晚清各省皆停铸制钱,市场因辅币短绌常闹钱荒。光绪二十八年(1902)安徽巡抚聂缉规木奉旨在安庆银元局旧址成立铜元局,并利用安庆造币厂机器厂房,筹集资本3.5万两,于四月初十开铸安徽省第一代机制铜元。至三十三年停铸,共铸各种铜币46730万枚,其中当廿币4万枚,当十币46725万枚,当五币706枚。民国初期铜元时铸时停,所铸种类及数量无考。民国8年(1919)12月重新开铸铜元,日铸量100万枚,至10年5月停歇时止,共铸当十铜元2129万枚。铜元经营状况比银元好。据光绪年间统计,每百枚铜元铸本为0.584两(漕平银,下同),销售为0.73两,平均每年盈余14万余两。民国时期因成色愈低,盈利愈丰,据民国8年12月21日《申报》载:“倪嗣冲在省垣新开之铜元局,已于本月1日开铸,预算每年可获利二三十万两。”

【人民币流通与管理】

人民币发行

解放后,老解放区发行的地方币随即流入,市场多种地方币混合流通。主要有人民币、中州币、冀南币、华中币、北海币和皖西流通券等纸币。时黑市银元贩子活动猖獗,变相以银元作为主要流通手段和价值尺度。中国人民银行安庆支行(简称市人行)开展反银元贩子的斗争,禁止金银私相买卖,取缔银元在市场流通。同时着手清理地方币,以人民币为本位币,暂时以100∶1的比例,允许华中币和北海币作为辅币在市场流通,规定中州币、皖西流通券只限于完粮纳税,禁止流通。投机商人乘机压低中州币的比值,转向开封、许昌等地购货,以图厚利。市人行采取措施,通知各机关、部队限期兑换地方币。1949年6月23日起,中州币按6∶1进行收兑。11月22日起收兑华中币和北海币。至1954年12月底,共收回各种地方币186.47万元(按老人民币比值折算,下同)。

1950年5月1日成立中国人民银行发行库安庆分库,后改名中国人民银行安庆中心支库,负责安庆市、太湖、宿松、望江、岳西、潜山、怀宁、桐城、湖东(今枞阳)、贵池、东流、至德、青阳、大通等1市13个县支库间库款的调拨和破损币销毁工作。

1956年9月成立中国人民银行安庆市支行(简称市人行)。1960年2月成立中国人民银行安庆市发行支库。全市货币发行、回笼和调剂市场主辅币等工作均由市支库按照上级库的调拨命令和批准的出库限额执行,保证全市主辅币的供应。

1955年2月发行新人民币前,市人行在市及专区各县广泛进行宣传。3月1日起发行新人民币。同时设兑换点9处,按法定比率,即新币1元等于老币1万元收兑老币。在兑换期间,老币仍按此比率暂与新币同时流通。截至3月31日,计收回老币127640.21万元。市场上新币流通量达95%。到12月31日,共收回老币1393457.8万元。

1955年3月,国务院公布发行的新人民币主币有1元、2元、3元、5元、10元5种面额,但当时只发行了1元至5元4种。市人行于1957年12月开始发行10元面额人民币,采取少量投放、逐步铺开的做法,到1958年3月底共投放50万元。同时开始发行1分、2分和5分的金属分币。1980年5月15日起,国家陆续发行面额1角、2角、5角、1元4种金属人民币。市人行发行这些金属币,是通过工资发放、搭配付出一部分,另外通过召开有关会议兑换一部分。第一次是1980年到1981年春节前发行2.2万元;第二次是1982年春节前发行2.6万元,两次共发行4种金属币4.8万元。

1984年10月1日起,人民银行陆续限量发行建国35周年金属纪念币3种,面值均为1元。市人行通过单位发放工资款时搭配发行,自1984年底到1985年春节前共发行纪念币6万元。1987年开始投放50元面额人民币,全市共发行2350万元。1988年开始发行100元面额人民币,共发行4090万元,另发行50元券1500万元。

流通量

解放后,货币流通基本上与商品流通相适应,没有剧烈波动现象。在某一历史时期或因投放过多、或因消费基金增长过猛,市场压力较大,但都很快得到控制。

货币流出流入安庆货币出入量较大,流入多于流出,每年有一定回差。到“文化大革命”前,年回差在千万元以上。1979年后逐年增长,1985年突破亿元,回差11246万元。流出以上海、武汉为主要方向,用途为出差、旅游、购买商品及少数单位套现采购紧俏物资。流入以周围各县及江西省九江、彭泽等市县较多,大都为商品的批发和零售流入。80年代横向经济联系扩大,货币流通量增大,流向亦向多元变化。

货币投放国家和集体对个人支出,是货币投放的主渠道,一般占投放总额的50%。“一五”期间占30%,“大跃进”期间占45.32%,至“文化大革命”时期接近60%。1979年后,占年均投放总额的54.49%。其他各项投放不同时期各有升降,其中行政管理费用保持在10%左右。

货币回笼商业回笼为主要渠道。1953—1985年通过商品销售共回笼货币242728万元,占回笼总额71.4%,一般年份都在70%以上。其次为信用回笼,同期共67469万元,占19.9%,其中城镇储蓄在1979—1985年迅速上升,回笼32434万元,占同期回笼总额17.68%,储蓄余额的增长占同期净回笼总额20.5%。服务回笼与财政回笼所占比重均不大。

安庆一直为全省货币回笼主要城市之一。1953~1985年回笼总额339773万元,净回笼60692万元,年平均净回笼1839万元。1979—1985年净回笼38460万元,年平均5494万元,1986—1988年3年净回笼分别为2250万元、10617万元、6770万元。

现金管理

1950年5月起,按照政务院《关于实行国家机关现金管理的决定》进行现金管理。核定各单位的库存现金限额,单位间一切交易往来和货币收付,除工资、收购农副产品、差旅费及小额零星支付外,一律通过银行转帐,埠际间款项往来亦由银行划拨。至1952年,全市除私营企业外,所有单位全部纳入现金管理,并按期编制现金收支计划。1953年后,现金管理进一步加强,计算现金收支有一定的依据。1957年将现金库存分为经费与业务两类进行管理,全市现金收支计划准确率达94%。“大跃进”期间,各单位资金占用、坐支现象严重,银行在结算监督与现金管理上均有所削弱,货币投放失控。至1961年现金管理才得到加强,并扩大到街道企业。1965年全市478个单位全部实行按计划执行现金收付两条线管理。货币回笼额逐步上升,投放量相应减少。“文化大革命”期间,现金管理处于放任自流状态,不少单位库存限额溢超,大量白条抵库,且有久欠不还长达10年以上者。有的乱挪乱借、滥挤滥占资金,帐务混乱,货币投放再次失控。1977年,市人行根据国务院《关于实行现金管理的决定》着手整顿,重新核定771个单位库存限额,并进行检查。1979年后,从有利于搞活经济出发,扩大承包企业的现金结算范围,允许在业务收入中坐支。但因有些措施偏宽和监督放松,致使1984年职工奖金发放和对个人其他支出过多。全市当年工业总产值和税利比上年分别增长10.75%和10.17%,而工资性支出增长15.04%,其中奖金支出增长43.74%;全年货币投放量增加21.92%,回笼仅增长1.4%,大量现金涌入市场。1985年4月,根据中国人民银行《关于加强现金管理的暂行规定》,安庆人行加强对消费基金的监督管理,规定对用于违法活动而套取的现金一律没收,对擅自坐支发放工资、奖金、津贴者处以罚款。当年货币回笼额大幅度增长,全年净回笼11246.7万元,占当年投放额的35.72%,创解放后年净回笼额的最高纪录。1988年上半年,出现货币投放过猛,信贷规模增加过多的问题。为扭转这种状况,成立以副市长为组长的信贷现金大检查领导小组,组织专业银行对单位库存现金大检查3次,共抽查8217个单位,组织现金归行1600万元。同年12月通过库存现金检查,组织现金归行811万元,全年现金净回笼额超过省分行下达的指标。

工资基金监督

工资性支出是货币投放的主要渠道。市人行于1960年3月对机关、团体、国营和公私合营的企事业单位与人民公社试行工资基金计划管理。1961年扩大到集体所有制单位。所有受管理单位均按上级主管部门核定的年度劳动力控制数和工资总额,编报工资计划与结算,银行监督支付,严禁计划外用人,并建立工资基金专户,防止非生产性开支占用资金。至1964年,全市国家工资支出有较大压缩。

1969年后,不少单位超计划和计划外用工现象严重,使工资支出逐年增加。1971年根据中央通知,市人行恢复工资基金监督制度。1972年职工人数、工资总额仍突破计划。1973年市政府要求各单位协助银行和劳动部门把关守口。1974年对集体单位的工资基金加强计划管理,规定工资由劳动部门审批,主管局发卡,银行凭卡监督支付。但未根本解决问题。1976年省核批全市临时工计划1000人,实际仅上半年由劳动部门介绍的便达8300余人,加上主管部门越权批准和单位私招的,总数在万人以上。下半年经整顿,压缩了30%。1979年后,大力兴办新型集体企业,发展个体经济。到1980年末,87%以上的待业人员得以就业,基本控制了超计划用工。

1979年实行基本工资加奖励制度后,出现滥发奖金情况。1981年全年发放奖金808万元,比1979年的429.5万元增长88.12%。1982年对奖金发放实行计划管理,下达控制指标,滥发现象有所扭转。1984年政策放宽,奖金比上年增长43.8%,消费基金增长速度高于利税增长的3倍以上。1985年4月,市工商行以3月份工资基金总额为基数,建立工资性支出分户帐卡,加强柜面监督和控制,堵塞不合理奖金支付。到年底,全年工资性支出扣除工资改革补发工资及发放城市居民肉食提价补贴等因素,实际下降4%左右。

1988年,安庆人行核定各专业银行消费基金控制数,按“条条”、“块块”进行监控。第四季度工资性现金支出均控制在有关部门批准的额度内。

反假斗争

解放初期,外地发现假人民币。为防止假票流入市内,市人行于1950年初组织反假学习。同年10月专、市财委召集35个单位负责人会议,传达反假工作精神,扩大反假工作队伍。1955年2月新币发行前夕,市人行有关人员学习鉴别老币真、假票,提高在收回老币中防假的警惕性。据统计,1954年后,共发现老币假票万元券1张、5千元券1张、拼凑币万元券14张、5千元券13张、大千元券1张。

1957年12月发行的金属分币,在流通中发现火烧、打洞、钻孔等人为损坏和以国民党、日伪时期硬辅币冒充使用等问题。市人行制订《关于做好我市硬分币发行工作的几点具体措施》,经市政府批准发至各有关单位,损坏硬分币现象有所好转。1957年12月至1958年3月仅发现损坏硬分币299个,以敌伪硬币冒充的20个。

1963年,沿海和边疆地区一度发现假票。市人行为此向有关单位出纳员传授鉴别真、假票技术,防止假票流入。1985年初外地又连续发现伪造10元券人民币,安庆人行立即组织基层出纳员掌握伪票特征,提高鉴别真、假能力,提醒注意防范。据统计,1963—1985年,共发现假票10元券1张,剪贴币5元券14张,揭去一面的10元券2张、5元券8张、1角券4张。1988年,随着大额票券流通量的增加,安庆人行在辖区内开展反假教育,组织专业人员进行识别真伪券币的学习,并转发省人行关于芜湖发现50元假券的通报。

【金银管理】

取缔金银黑市

解放初,新币制尚未建立,金银仍然流通市面,不法商人操纵黑市。1949年6月银元每枚由人民币(老币,下同)600元猛涨到1800元,黄金每两由4万元猛涨到9.5万元。物价随之暴涨。6月16日军管会公布查禁银元令,19日市政府就贯彻华东军区《金银管理暂行办法》发布公告。由党政机关、公安、工商管理部门和银行组成禁银委员会,银行组织武装便衣工作队具体执行取缔金银黑市任务,其他有关部门配合行动,捕获银元贩子40余人,一次搜出银元290枚。取缔银元黑市后,各行各业开始拒用银元。但仍有30户银楼业半明半暗从事金银买卖。黄金黑市价格每两18~20万元,高出牌价每两9.5万元的一倍。为进一步执行金银管理办法,10月市人行成立金银管理小组,向银楼业宣传政策,动员转业。先后有老宝成、宝庆、正泰昌、天宝成、宝和、同庆和、庆升和、庆和祥8户银楼转业,剩下22户个体银饰店,在严格管理下逐步转业。1950年7月将所剩12户并为6户,只允许经营银饰翻新修理业务,严禁金银黑市买卖。在打击金银黑市活动中,除对情节严重的个别不法分子依法惩办外,绝大多数以教育为主,使其不再从事违法活动。据统计,1949年6月到1950年12月底,共查获黄金108.9两、白银28两、银元6610枚。至此,黑市金银买卖基本匿迹。1956年,个体银饰店通过合作化成立银饰组。

1979年以后,国家允许国营和集体企业经营金银饰品业务,社会对金银饰品的需求大增,一些不法分子私相收兑黄金、白银,社会上买卖金银活动日益频繁,银行金银收购业务量剧减。1988年,全市专为民间鉴别金银的机构仅树牌号的就有6个,民间鉴别点亦有多处。据市工商行、化工研究所、计量局等鉴定点不完全统计,每天平均接待求鉴者约50人次,最高达百余人次。同年6月,安庆人行会同市公安局、工商局联合印发《关于加强金银管理的通告》,禁止几个单位为社会鉴定金银。1979—1985年,全市先后查获贩卖假金条、假银元、假金银首饰和走私、贪污、盗窃出土金银的违法分子161人次,没收白金16克、黄金795克、白银59663克、银元2483枚。

银饰业改造

1956年,市银饰生产组附设的银器加工门市部用明换暗收方式高价收购白银,仅2—10月,就非法收购黄金5克、白银144050克、银元16枚,严重违反国家金银管理规定,该组为首者被依法惩办。同时,一些个体银器摊贩和银匠店在市内从事个体银饰加工业务,影响国家统一收购金银。为此,市政府动员从农村流入的银器摊贩回乡,对自行复业的4户银店,组成银饰生产小组(归市百货商店领导),生产原料按批准用银计划,由银行按月配售。1956年第四季度到1961年上半年,共配售内销饰品白银155031克。1961年7月停止白银供应。

1962年7月,市人行制订《对银饰业临时管理办法》,同意由市五金厂和制镜厂附设的两个门市部对外加工银器。1964年在整顿中发现,制镜厂银器组勾结船民,利用家属进行黑市银器买卖金额达3万多元,牟取暴利,除对主谋分子依法惩办外,将其超出库存限额的白银12906克按国家政策强制收兑。1966年后,银饰业活动被全部禁止。

金饰品销售管理

1984年9月,市人行遵照总行“扩大金饰品销售”的通知精神,报省分行批准市开源金饰品店、旅游特需公司、供销社金饰店、专营商店、百货商场、光泰、华侨商店为经营金饰品内销零售商店。购买对象开始为老年人,后以青年人居多。大多作为结婚纪念品或馈赠礼品。需求由单一的戒指、耳环,逐步转向工艺精巧的各种款式的金饰品。对各金饰品商店的管理,采取按旬向银行报送销售情况表、随时走访金饰店办法,发现问题及时上报省分行。1987年后全市配额销售的金饰品急剧减少,一些专、兼营金饰品门点先后关停或转营他业。1984—1988年市旅游公司、钟表专营公司等5户销售金饰品计201206克。市内几家银行先后通过不同渠道购进金饰品,作为有奖储蓄奖品,其中以市工商行购进金饰品最多,次为市建行、市中行及邮政储蓄。

金银收购与配售

市人行从1949年6月开始收购金银到1985年12月,共收购黄金428788克、白银7367845克、银元523511枚。逐年上解省分行。金银收购最多的有4个时期:1951—1953年,开展打击金银黑市活动,市场金银黑市基本消失,农村在土改中没收地主的浮财全部交售给国家,城市私营工商业者投资扩大经营,纷纷持金银到银行兑换,形成第一次交售金银高潮,共收购黄金72407克、白银1764906克、银元116950枚。1958—1960年,因“大跃进”,动员城乡人民“变死宝为活宝”,出售金银给国家,市人行亦派鉴别人员下乡,帮助信用社代收金银,共收购黄金61391克、白银1597342克、银元101144枚。“文化大革命”初期,在大破“四旧”中,群众惧怕持有金银,纷纷到银行出售。1966年8月20日到12月31日,收购黄金达24521克、白银199599克、银元24349枚。1980年国家调高金银收购兑牌价后,调动了城乡人民交售金银的积极性。全年共收购黄金9631克、白银412471克、银元6694枚。1985年金银收兑业务转由安庆人行经办。至1988年底,4年累计收购黄金153044克、白银130748克、银元6592枚。

1963年市人行与工商管理部门配合,对全市水笔修理摊点进行整顿,规定凡收进的旧金笔尖,统交银行兑换。计收购废金笔尖822只,折合纯金129克。对个别以设摊为掩护进行投机活动者,给予补税罚款。

为增加金银收购,市人行帮助月山铜矿利用尾砂炼黄金和怀宁总铺小金矿开采砂金,还建议市制镜厂等单位从废碴、废液中回收白银。1980—1985年,共开采和从尾砂炼出黄金9244克,从“三废”中炼出白银83334克,全部交售给国家。

按照国家规定,凡需用金银的工业生产单位,按规定程序提出申请计划,市人行按金银管理政策规定配售给需用单位。其中分当地配售和调往外地加工配售两种。1949—1988年当地配售黄金共464克、白银212956克。使用金银单位需调往外地加工的,由银行办理金银指标转移手续,转到外地配售。1949—1988年共配售黄金4122克、白银7953082克。