第二章 邮电

第三节 电信

一、电报

(一)有线电报

清光绪三十四年(1908年)秋,为迎接光绪皇帝到太湖检阅“秋操”,架设安庆—太湖的电报线路。潜山搭挂该线路,始受理电报业务。

日军进犯潜山期间,县城屡遭日机轰炸;潜山电报局随同县府迁至野寨(民国34年冬迁回原址)。民国28年(1939年)4月,成立鄂豫皖边区电政专员办公处,潜山电报局属其管辖。民国32年7—12月,月平均报话166次,军、政收发报数量90份以上。凡发往省内的每字收费1元,发往外省的加收50%。

1956年,县内调入“人工音响机”1部,电报传话仍为人工收发。黄泥等8个支局(所)先后始办报话业务,当年全县计收发报0.52万份。1976年,县邮电局开始配置电传打字机。1985年以后,先后启用单机头自动发报机和四路载波机,改幻线报路为载波报路。1987年,县邮电局有线电报主要设备有RZPOI型载波电报机1部,电传打字机3部,五单位自动发报机2部,人工发报机1部<备用)。是年,全县电报进口量为3.43万份,出口量为4.02万份。

(二)无线电报

县内无线电台设立于民国23年5月。呼号为XLG,波长58米,射程1000公里。电台有三管再生式收报机1部,功率5瓦特;职员2人,工役1个。民国27年该电台因遭日机轰炸被毁。

民国34年(1945年)冬,县邮局迁回原址,重设潜山电台于县城,是为乙级无线电台。其波长为55米,有三管再生式收报机和哈脱莱式发报机各1部,功率均为5瓦特,职员4人。该电台专为县府通讯所用。另外,当时境内国民党军队驻地亦有电台1部(潜山解放前夕被毁坏埋于土中)。

建国初期,地方人民政府很少使用电报,虽设有电台,业务量较小。平时用作与安庆等有关部门联络通讯,时而兼作少量明码电报。

1965年7月6日,县邮电局调入功率为15瓦特的收发报机1部。该机系人工手摇,限于会话和战备之用。1978年以后,除汛期每天收发少量明码电报外,县邮电局每日与安庆无线电台会话1次(1986年起,增加白天与其会话1次)。1984年,增加功率为15瓦特的收发报机1部。至1987年,已开发潜山—合肥、潜山邮电局—县气象局电报报路各1条,潜山—安庆电报报路2条。主要设备有15瓦特短波发信机2部。

二、电话

(一)长途电话

清光绪三十四年(1908年)秋,县内始用安庆—太湖电报线路开办长途电话业务。民国18年,县内架设自县城直达安庆的电话线路,线长75公里。民国20年5月,设立潜山县长途电话管理处,安庆一宿松电话线路开通(属国有)后,县长话处有容量为30门的总机1部,线路长度计300公里,木杆数近3000根。民国37年7月起,从潜山挂发至太湖的长话每分钟收费1.2元。

建国初,建立潜山县人民政府电话室,并对县内原有电话线路进行改造,同时将长话、市话和农话合并1处,有十门磁石交换机1台。1949年4月起,安庆专署增架安庆—潜山县人民政府直达杆线电话线路1条。至1950年5月,县内有长途电话线路3条。即:潜山—高河埠—安庆、潜山—水吼—岳西、潜山—小池—太湖。

1952年8月30日,原归县政府所辖的长途电话线路改由县邮电局管理。同时,省邮电管理局为潜山县邮电局配备50门交换机1部,将长、农话合并使用。1953年6月27日起,因洪水成灾致潜山—安庆长话线路中断通讯5天,潜山—岳西长话线路在水吼—岳西段倒杆断线数处,亦中断通讯数日。1972年6月,开设潜山—安庆的载波线路1条。1974年,县邮电局内单设长途电话,配有50门磁石交换机l台,3路载波电话机1部。至1987年,全县已有长途电话线路10条:潜山—合肥、太湖、宿松、岳西各l条,潜山—安庆6条。能通达国内各地,亦受理少量国际直达长话。主要设备有:3路载波电话终端机2部,12路载波电话终端机1部。是年,长话进口量为4.24万张,出口量为4.08万张。

(二)市内电话

建国以前,县内市话(县城内电话)总机容量不过30门,话机不足20部,服务半径近0.5公里。至建国前夕,潜山电信营业所内仅有十门磁石交换机1部,职员2人,其中一人任话务,另一人搞线路维护。1950年初,市话用户计17户,线路计5公里。1952年以后,市话建设开始发展,用户数量逐渐增加。1960年以后,市话线路逐步改为电缆,木杆改为水泥杆。1977年,县邮电局营业大楼竣工启用,县城内党政机关、企事业单位大都安装了电话,市话业务进入了大发展阶段。1979年,市内电话机数达到200部。1986年,市内电话机数突破300部。至1987年,县邮电局有市话交换机总容量500门,杆路长度21公里,架空明线线条长度36对公里,电缆长度6.9皮长公里。市话用户338户,装用电话机357部。少数专业户、个体户和经济联合体,要求及时得到信息,开始申请安装电话。1987年4月6日,县城北街缝纫个体户徐世海安装了全县第一部私人电话。

(三)农村电话

民国30年,潜山电信代办所主持架设潘铺、油坝、周庵、野寨、黄泥、余井、岭头、棋盘、源潭、黄柏、槎水等乡(镇)农话(农村电话)线路并通话。后因战事迭起,农话线路毁坏较多,局部地段通话较为正常。

建国以后,县内陆续增设电话交换站。1952年,县内有农话线路7条,199杆程公里,有交换站1个(源潭),40门电话交换机1台。1953年以后,各区公所均设有农话交换分站,由区公所文书兼话务员。1956年,为推进农业合作化进程,全县设有42个通话点。至1957年末,全县有农话线路670.65杆程公里,22门电话交换机10部,通话点164个。1958年,为达到“区区装总机,乡乡通电话,社社安广播”的要求,县内农村开始架设双线电话线路,生产大队也开始自行投资架设电话。全县有农话线路926杆公里,农话用户434户。但杆线质量低,通话质量差。

“文革”期间,电信属军管,为确保党政军令畅通无阻,要求农话也要保密化。1973年,县内邮政与电信机构合二为一后,县内部分地区开通中继线路载波电话,部分地段的木杆换成了水泥杆。1978年以后,县内农话发展迅速。为了提高通讯效能,县里分别更新了潜山—油坝、潜山—水吼、潜山—源潭中继线,线路长度计59公里。新架设官庄—水贵中继线7公里。1986年以后,县内各农话交换点均配有30门以上的磁石交换机。

1987年,全县有农话线路53条(其中载波线路6条),农话交换机总容量1560门,杆路长度1281公里,架空明线线条长度1659对公里,电缆长度6.2皮长公里。农话用户322户,装用电话机302部。是年,全县通话张数为19.89万张。“两户一体”安装电话2户(部)。潜山—黄铺、野寨—水吼段被评定为省级标准化农话杆路。

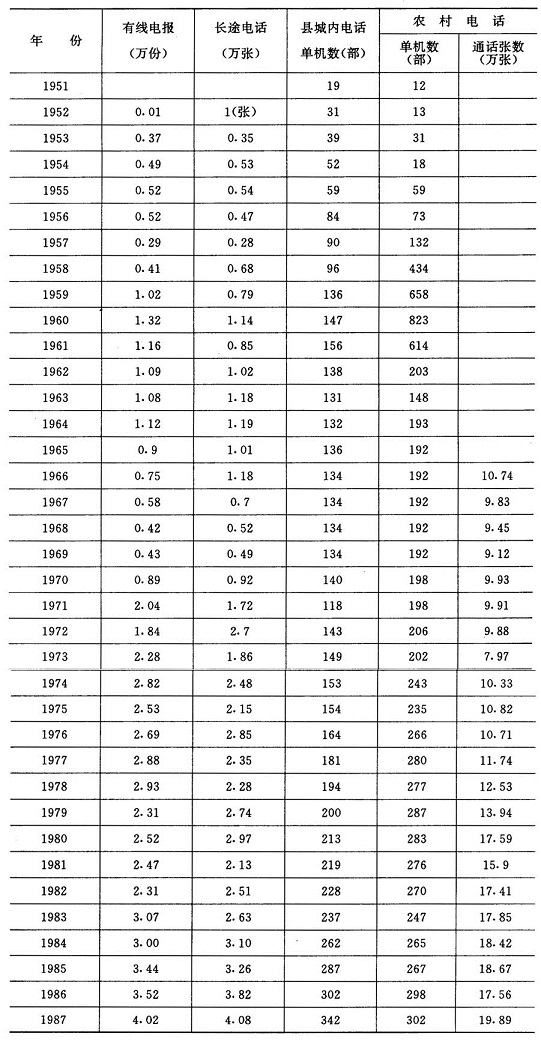

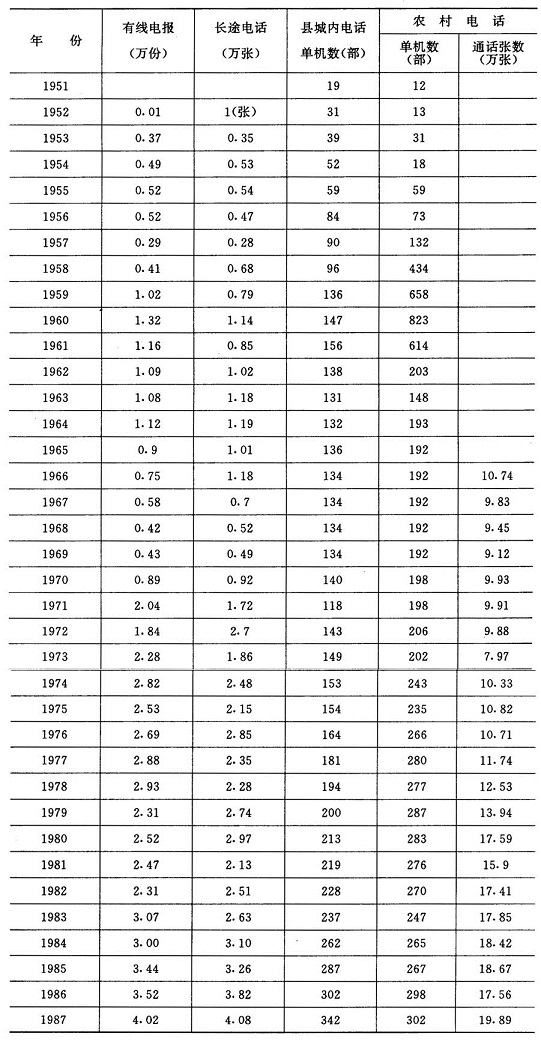

1951—1987年全县电信出口业务量表

(一)有线电报

清光绪三十四年(1908年)秋,为迎接光绪皇帝到太湖检阅“秋操”,架设安庆—太湖的电报线路。潜山搭挂该线路,始受理电报业务。

日军进犯潜山期间,县城屡遭日机轰炸;潜山电报局随同县府迁至野寨(民国34年冬迁回原址)。民国28年(1939年)4月,成立鄂豫皖边区电政专员办公处,潜山电报局属其管辖。民国32年7—12月,月平均报话166次,军、政收发报数量90份以上。凡发往省内的每字收费1元,发往外省的加收50%。

1956年,县内调入“人工音响机”1部,电报传话仍为人工收发。黄泥等8个支局(所)先后始办报话业务,当年全县计收发报0.52万份。1976年,县邮电局开始配置电传打字机。1985年以后,先后启用单机头自动发报机和四路载波机,改幻线报路为载波报路。1987年,县邮电局有线电报主要设备有RZPOI型载波电报机1部,电传打字机3部,五单位自动发报机2部,人工发报机1部<备用)。是年,全县电报进口量为3.43万份,出口量为4.02万份。

(二)无线电报

县内无线电台设立于民国23年5月。呼号为XLG,波长58米,射程1000公里。电台有三管再生式收报机1部,功率5瓦特;职员2人,工役1个。民国27年该电台因遭日机轰炸被毁。

民国34年(1945年)冬,县邮局迁回原址,重设潜山电台于县城,是为乙级无线电台。其波长为55米,有三管再生式收报机和哈脱莱式发报机各1部,功率均为5瓦特,职员4人。该电台专为县府通讯所用。另外,当时境内国民党军队驻地亦有电台1部(潜山解放前夕被毁坏埋于土中)。

建国初期,地方人民政府很少使用电报,虽设有电台,业务量较小。平时用作与安庆等有关部门联络通讯,时而兼作少量明码电报。

1965年7月6日,县邮电局调入功率为15瓦特的收发报机1部。该机系人工手摇,限于会话和战备之用。1978年以后,除汛期每天收发少量明码电报外,县邮电局每日与安庆无线电台会话1次(1986年起,增加白天与其会话1次)。1984年,增加功率为15瓦特的收发报机1部。至1987年,已开发潜山—合肥、潜山邮电局—县气象局电报报路各1条,潜山—安庆电报报路2条。主要设备有15瓦特短波发信机2部。

二、电话

(一)长途电话

清光绪三十四年(1908年)秋,县内始用安庆—太湖电报线路开办长途电话业务。民国18年,县内架设自县城直达安庆的电话线路,线长75公里。民国20年5月,设立潜山县长途电话管理处,安庆一宿松电话线路开通(属国有)后,县长话处有容量为30门的总机1部,线路长度计300公里,木杆数近3000根。民国37年7月起,从潜山挂发至太湖的长话每分钟收费1.2元。

建国初,建立潜山县人民政府电话室,并对县内原有电话线路进行改造,同时将长话、市话和农话合并1处,有十门磁石交换机1台。1949年4月起,安庆专署增架安庆—潜山县人民政府直达杆线电话线路1条。至1950年5月,县内有长途电话线路3条。即:潜山—高河埠—安庆、潜山—水吼—岳西、潜山—小池—太湖。

1952年8月30日,原归县政府所辖的长途电话线路改由县邮电局管理。同时,省邮电管理局为潜山县邮电局配备50门交换机1部,将长、农话合并使用。1953年6月27日起,因洪水成灾致潜山—安庆长话线路中断通讯5天,潜山—岳西长话线路在水吼—岳西段倒杆断线数处,亦中断通讯数日。1972年6月,开设潜山—安庆的载波线路1条。1974年,县邮电局内单设长途电话,配有50门磁石交换机l台,3路载波电话机1部。至1987年,全县已有长途电话线路10条:潜山—合肥、太湖、宿松、岳西各l条,潜山—安庆6条。能通达国内各地,亦受理少量国际直达长话。主要设备有:3路载波电话终端机2部,12路载波电话终端机1部。是年,长话进口量为4.24万张,出口量为4.08万张。

(二)市内电话

建国以前,县内市话(县城内电话)总机容量不过30门,话机不足20部,服务半径近0.5公里。至建国前夕,潜山电信营业所内仅有十门磁石交换机1部,职员2人,其中一人任话务,另一人搞线路维护。1950年初,市话用户计17户,线路计5公里。1952年以后,市话建设开始发展,用户数量逐渐增加。1960年以后,市话线路逐步改为电缆,木杆改为水泥杆。1977年,县邮电局营业大楼竣工启用,县城内党政机关、企事业单位大都安装了电话,市话业务进入了大发展阶段。1979年,市内电话机数达到200部。1986年,市内电话机数突破300部。至1987年,县邮电局有市话交换机总容量500门,杆路长度21公里,架空明线线条长度36对公里,电缆长度6.9皮长公里。市话用户338户,装用电话机357部。少数专业户、个体户和经济联合体,要求及时得到信息,开始申请安装电话。1987年4月6日,县城北街缝纫个体户徐世海安装了全县第一部私人电话。

(三)农村电话

民国30年,潜山电信代办所主持架设潘铺、油坝、周庵、野寨、黄泥、余井、岭头、棋盘、源潭、黄柏、槎水等乡(镇)农话(农村电话)线路并通话。后因战事迭起,农话线路毁坏较多,局部地段通话较为正常。

建国以后,县内陆续增设电话交换站。1952年,县内有农话线路7条,199杆程公里,有交换站1个(源潭),40门电话交换机1台。1953年以后,各区公所均设有农话交换分站,由区公所文书兼话务员。1956年,为推进农业合作化进程,全县设有42个通话点。至1957年末,全县有农话线路670.65杆程公里,22门电话交换机10部,通话点164个。1958年,为达到“区区装总机,乡乡通电话,社社安广播”的要求,县内农村开始架设双线电话线路,生产大队也开始自行投资架设电话。全县有农话线路926杆公里,农话用户434户。但杆线质量低,通话质量差。

“文革”期间,电信属军管,为确保党政军令畅通无阻,要求农话也要保密化。1973年,县内邮政与电信机构合二为一后,县内部分地区开通中继线路载波电话,部分地段的木杆换成了水泥杆。1978年以后,县内农话发展迅速。为了提高通讯效能,县里分别更新了潜山—油坝、潜山—水吼、潜山—源潭中继线,线路长度计59公里。新架设官庄—水贵中继线7公里。1986年以后,县内各农话交换点均配有30门以上的磁石交换机。

1987年,全县有农话线路53条(其中载波线路6条),农话交换机总容量1560门,杆路长度1281公里,架空明线线条长度1659对公里,电缆长度6.2皮长公里。农话用户322户,装用电话机302部。是年,全县通话张数为19.89万张。“两户一体”安装电话2户(部)。潜山—黄铺、野寨—水吼段被评定为省级标准化农话杆路。

1951—1987年全县电信出口业务量表