和县志

第三节 戏曲电影

一、戏曲

剧团(班)颍上文艺班于1951年组建,是颍上解放后的第一个专业艺术表演团体。以民间小调四句推子为主要唱腔,创作出表现各类行当的不同唱法,排演大型戏曲,易唱易懂,欢快流畅,带有独特的地方风格,在全县城乡营业性演出,到寿县、凤台、正阳等地演出的《梁祝姻缘》、《九件衣》、《美人计》、《小女婿》、《李奎大闹太平府》、《小二黑结婚》、《刘胡兰》(歌剧)、《白毛女》(歌剧),颇受好评。

1954年,大水成灾,文艺班与阜阳新兴梆剧团合并,更名为阜阳地区和平梆剧团。

颍上评剧团于1956年3月成立。1970年,曾一度改为京剧团,全团演职人员50多人;演出剧目有《吕布与貂婵》、《杨乃武与小白菜》、《三看御妹》、《御河桥》等。该团创作改编的剧目有《夫妻养猪》、《婆媳寄信》、《淮河风波》、《志在耕耘》、《狸猫换太子》、《春回桃园》、《三家人》、《孟丽君》等,多次参加省、地会演、调演,均获奖励。1966年,“文化大革命”开始,在“破旧立新”,横扫一切牛鬼蛇神的运动中,评剧团价值3万多元的传统戏装全部被烧毁。1983年,评剧团被撤销。

1959年10月,颍上艺校转为颍上梆剧团,演职人员70多人,一部分是艺校学员,大部分是从河南请来。演出的剧目有《刀劈杨樊》、《真假包公》、《追鱼》、《赵氏孤儿》等。1960年10月撤销。

1983年6月,成立豫剧团,共有演职员工52人,著名豫剧艺术表演家常香玉的女儿常小玉曾来该团辅导。1984年6月,省儿童剧调演中,该团创作并演出的新编历史剧《甘罗》,获演出一等奖,创作二等奖、精神文明奖。《安徽日报》、《安徽青年》、《安徽文化报》和省广播电台分别发表评论文章和演出情况的报告。

颍上曲艺杂技团于1973年组建,1974年,经省批准正式成立。共有杂技演员23人,曲艺演员10人。在省内外流动演出1600余场。1980年解散。

剧场人民剧场建于1957年,在县城南关原夷吾中学旧址。有前楼、大厅、舞台、后台4部分,面积约900平方米,995个座位,设备齐全,是颍上唯一的专业剧场。开始命名“颍上礼堂”,1976年,改名“人民剧场”。

建场30年来接待了400多个文艺表演团体和著名演员,其中有天津评剧团演员小艳芳,黄梅戏演员严凤英、王少航,鞍山市曲艺团刘兰芳,著名曲剧演员马琪,安徽省话剧团,安徽省歌舞团,安徽省京剧团,中央歌舞团等。

曲艺俗称“清音”。清末从阜阳、涡阳等地传入颍上。有扬琴、坠胡、檀板等乐器伴奏演唱。曲板有慢板、悲调、流水、垛子、凤阳歌、流水连句等。传统曲目有《说唐》、《反唐》、《孟丽君》、《秦英征西》(长篇);《水漫蓝桥》、《十把穿金扇》(中篇);《鹦哥对诗》(短篇)等。解放后增加不少反映现实生活的曲目,如《雷锋》、《烈火金刚》、《平原枪声》。

在清朝时城乡即流行。一人说唱,自打板击鼓。檀板有木板、铜板两种。腔有“南口”、“北口”、“花口”等3个流派。有“慢板”、“摇板”、“散板”、“紧板”等板式,传统曲目有《杨家将》、《水浒》、《封神榜》等。现代曲目有《敌后武工队》、《林海雪原》等。

评书又叫“评词”。说者1人,只说不唱。表演时以“醒木”作道具渲染气氛。其书目大致可分为神魔、袍带、武侠、言情4类。传统节目有《三国》、《西汉》、《西游记》、《济公案》、《水浒》、《西厢记》、《七侠五义》等长篇;以《聊斋》故事为题材的短篇有《劳山道士》、《梦娘》、《画皮》等。解放后编演的新书有《林海雪原》、《烈火金刚》等中、长篇。艺人李瑞生(外号李小秃子)创作表演的《蔡锷起义》、《李青天(李葆华)私访》轰动一时,颇为群众喜爱。

二、电影

1957年,省属“八四”电影放映队划归县管,颍上建立电影联队。1968年,成立“颍上县电影管理站”。1980年,改为“颍上县电影公司”。

城关有电影院两个:“颍上电影院”,坐落人民路与解放路交叉口的东侧,建筑面积3460平方米;“中山电影院”,坐落在解放路西(原中山纪念堂旧址),面积为2500平方米。

1957年,有4个电影放映队,1988年,有49个电影放映队,15家影剧院,2家专业电影院。1978~1988年底,共放映10.80万场,观众达1.19亿人次;放映总收入521.19万元。

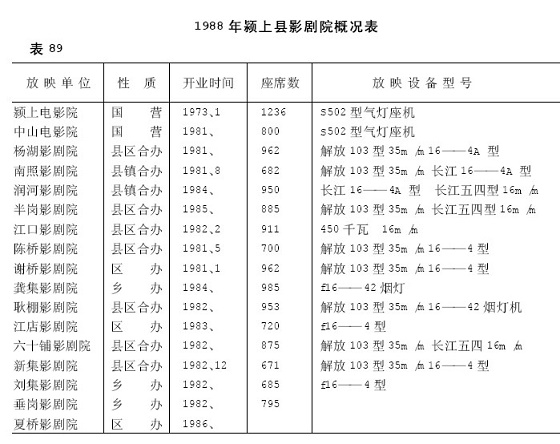

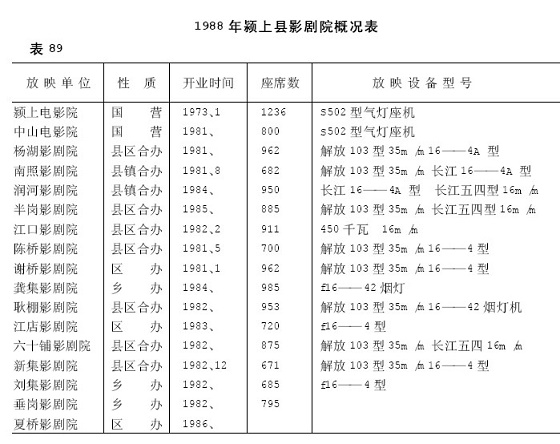

附:1988年颍上县影剧院概况表

1988年颍上县影剧院概况表

表89

剧团(班)颍上文艺班于1951年组建,是颍上解放后的第一个专业艺术表演团体。以民间小调四句推子为主要唱腔,创作出表现各类行当的不同唱法,排演大型戏曲,易唱易懂,欢快流畅,带有独特的地方风格,在全县城乡营业性演出,到寿县、凤台、正阳等地演出的《梁祝姻缘》、《九件衣》、《美人计》、《小女婿》、《李奎大闹太平府》、《小二黑结婚》、《刘胡兰》(歌剧)、《白毛女》(歌剧),颇受好评。

1954年,大水成灾,文艺班与阜阳新兴梆剧团合并,更名为阜阳地区和平梆剧团。

颍上评剧团于1956年3月成立。1970年,曾一度改为京剧团,全团演职人员50多人;演出剧目有《吕布与貂婵》、《杨乃武与小白菜》、《三看御妹》、《御河桥》等。该团创作改编的剧目有《夫妻养猪》、《婆媳寄信》、《淮河风波》、《志在耕耘》、《狸猫换太子》、《春回桃园》、《三家人》、《孟丽君》等,多次参加省、地会演、调演,均获奖励。1966年,“文化大革命”开始,在“破旧立新”,横扫一切牛鬼蛇神的运动中,评剧团价值3万多元的传统戏装全部被烧毁。1983年,评剧团被撤销。

1959年10月,颍上艺校转为颍上梆剧团,演职人员70多人,一部分是艺校学员,大部分是从河南请来。演出的剧目有《刀劈杨樊》、《真假包公》、《追鱼》、《赵氏孤儿》等。1960年10月撤销。

1983年6月,成立豫剧团,共有演职员工52人,著名豫剧艺术表演家常香玉的女儿常小玉曾来该团辅导。1984年6月,省儿童剧调演中,该团创作并演出的新编历史剧《甘罗》,获演出一等奖,创作二等奖、精神文明奖。《安徽日报》、《安徽青年》、《安徽文化报》和省广播电台分别发表评论文章和演出情况的报告。

颍上曲艺杂技团于1973年组建,1974年,经省批准正式成立。共有杂技演员23人,曲艺演员10人。在省内外流动演出1600余场。1980年解散。

剧场人民剧场建于1957年,在县城南关原夷吾中学旧址。有前楼、大厅、舞台、后台4部分,面积约900平方米,995个座位,设备齐全,是颍上唯一的专业剧场。开始命名“颍上礼堂”,1976年,改名“人民剧场”。

建场30年来接待了400多个文艺表演团体和著名演员,其中有天津评剧团演员小艳芳,黄梅戏演员严凤英、王少航,鞍山市曲艺团刘兰芳,著名曲剧演员马琪,安徽省话剧团,安徽省歌舞团,安徽省京剧团,中央歌舞团等。

曲艺俗称“清音”。清末从阜阳、涡阳等地传入颍上。有扬琴、坠胡、檀板等乐器伴奏演唱。曲板有慢板、悲调、流水、垛子、凤阳歌、流水连句等。传统曲目有《说唐》、《反唐》、《孟丽君》、《秦英征西》(长篇);《水漫蓝桥》、《十把穿金扇》(中篇);《鹦哥对诗》(短篇)等。解放后增加不少反映现实生活的曲目,如《雷锋》、《烈火金刚》、《平原枪声》。

在清朝时城乡即流行。一人说唱,自打板击鼓。檀板有木板、铜板两种。腔有“南口”、“北口”、“花口”等3个流派。有“慢板”、“摇板”、“散板”、“紧板”等板式,传统曲目有《杨家将》、《水浒》、《封神榜》等。现代曲目有《敌后武工队》、《林海雪原》等。

评书又叫“评词”。说者1人,只说不唱。表演时以“醒木”作道具渲染气氛。其书目大致可分为神魔、袍带、武侠、言情4类。传统节目有《三国》、《西汉》、《西游记》、《济公案》、《水浒》、《西厢记》、《七侠五义》等长篇;以《聊斋》故事为题材的短篇有《劳山道士》、《梦娘》、《画皮》等。解放后编演的新书有《林海雪原》、《烈火金刚》等中、长篇。艺人李瑞生(外号李小秃子)创作表演的《蔡锷起义》、《李青天(李葆华)私访》轰动一时,颇为群众喜爱。

二、电影

1957年,省属“八四”电影放映队划归县管,颍上建立电影联队。1968年,成立“颍上县电影管理站”。1980年,改为“颍上县电影公司”。

城关有电影院两个:“颍上电影院”,坐落人民路与解放路交叉口的东侧,建筑面积3460平方米;“中山电影院”,坐落在解放路西(原中山纪念堂旧址),面积为2500平方米。

1957年,有4个电影放映队,1988年,有49个电影放映队,15家影剧院,2家专业电影院。1978~1988年底,共放映10.80万场,观众达1.19亿人次;放映总收入521.19万元。

附:1988年颍上县影剧院概况表

1988年颍上县影剧院概况表

表89