和县志

第十节 教育经费

清末,颍上教育经费来源有3:一、省、县署拨款;二、县公学产地租收入;三、捐赠及集资。

民国时期,县教育经费由中央和地方财政拨款、地方自筹、学产收入开支。民国23年(1934年),对私立小学实行分等级的补助办法。民国37年(1948年),省规定公立中、小学隶属县财政,经费列入县预算统筹支给。如县财政不敷开支时,可依照《宪法》规定,经县参议会及省政府核准收“学谷捐”,或发动社会人士捐募。

建国后,公办中、小学经费统由政府负担,正式纳入国家预算,民办小学由群众负担。1952年,开始收学费。1954年,增收杂费。1964年后,教育制度改为“双轨制”,分民办和公办。民办学校实行半耕半读,主要由群众负担,国家适当补助。因此,颍上学校有3种类型:一是公办学校,一切经费由政府全包;二是民办公助学校,政府负担派去的公办教师工资福利,社队解决民师报酬、办公费用、房屋修缮等;三是民办学校,经费全由大队负担。1958年,实行“勤工俭学”,先后办起一些小型校办工厂,但因资金短缺,设备简陋等原因,产品质量不佳,经济效益甚微,对补助教育经费作用不大。

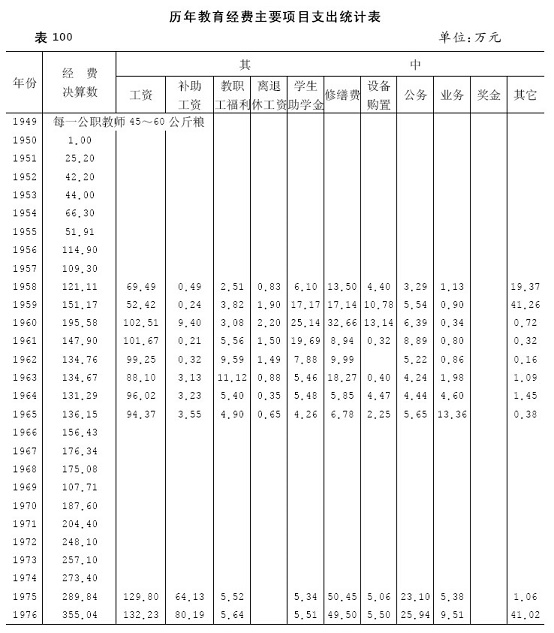

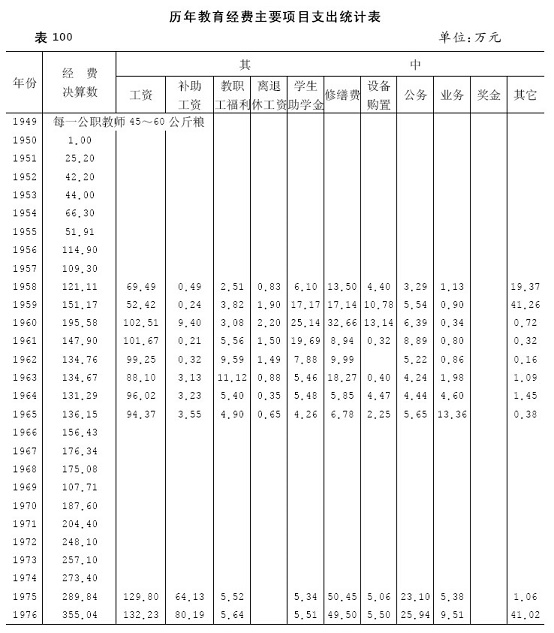

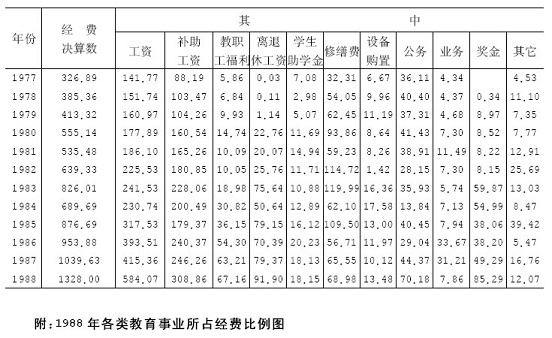

历年教育经费主要项目支出统计表

表100单位:万元

民国时期,县教育经费由中央和地方财政拨款、地方自筹、学产收入开支。民国23年(1934年),对私立小学实行分等级的补助办法。民国37年(1948年),省规定公立中、小学隶属县财政,经费列入县预算统筹支给。如县财政不敷开支时,可依照《宪法》规定,经县参议会及省政府核准收“学谷捐”,或发动社会人士捐募。

建国后,公办中、小学经费统由政府负担,正式纳入国家预算,民办小学由群众负担。1952年,开始收学费。1954年,增收杂费。1964年后,教育制度改为“双轨制”,分民办和公办。民办学校实行半耕半读,主要由群众负担,国家适当补助。因此,颍上学校有3种类型:一是公办学校,一切经费由政府全包;二是民办公助学校,政府负担派去的公办教师工资福利,社队解决民师报酬、办公费用、房屋修缮等;三是民办学校,经费全由大队负担。1958年,实行“勤工俭学”,先后办起一些小型校办工厂,但因资金短缺,设备简陋等原因,产品质量不佳,经济效益甚微,对补助教育经费作用不大。

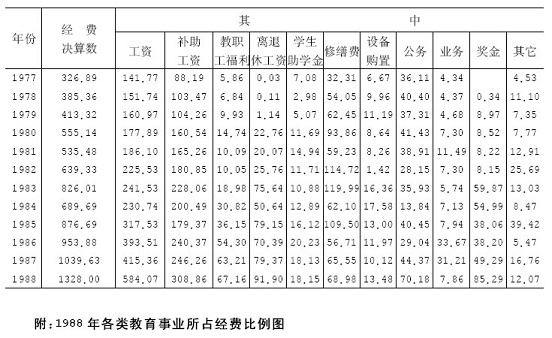

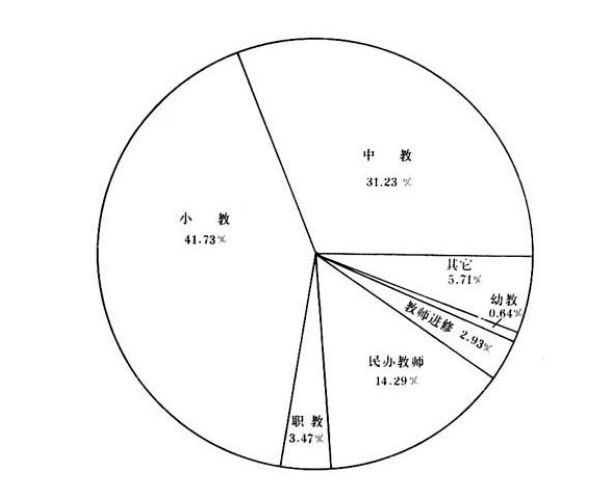

历年教育经费主要项目支出统计表

表100单位:万元