第十六章 财税

第二节 税务

管理体制

明永乐六年(1408年),县设管马官,负责征收马、牛。明正统年间(1436—1449年),田赋征实,县署户房负责征解,税课司专事征收。万历九年(1581年),按田征粮,按丁(成年男子)征银。粮银逐一开册藏贮库楼。万历二十二年(1584年),实行“一条鞭”法,一律征银。

清代,县城设银粮征收总柜,下辖8个分柜,每柜设柜书1人,分路征收银粮。光绪年间,增设卫粮柜。

民国元年(1912年)11月,北京政府公布《国家税和地方税税法草案》,国家税有田赋、盐税等22种,地方税有田赋附加、商税等20种。县署设税务所,国家税解中央,地方税解省,部分税捐留县。民国3年6月,取消国、地两税的划分。民国17年,南京国民政府重新划分国、地两税,国家税20种,地方税22种,田赋改为地方税。民国28年,县设税务局,下设北关、顺河、望疃3个办事处,征收地方税。盐税、酒税由中央垂直管理。省设第十三货物检查处蒙城派出所,下设6个分处,检查进出口货物,代征酒税和盐税。民国30年,县政府设粮食科、税捐稽征处和产销税管理所。次年,粮食科改为田赋管理局。民国32年,涡蒙直接税分局蒙城查征所成立。民国34年春,宿蒙县民主政府设粮食科,实行累进税制征收公粮,设货管所,征收5个税种的工商税。民国36年12月,宿蒙县民主政府设工商局。民国37年4月,蒙城县民主政府设工商局,负责税收、工商行政管理和金融贸易等项工作,下设9个事务所。设粮食科征收公粮。民国38年3月,恢复抗战前原蒙城县建制,蒙城县民主政府设财粮科和工商税务局,分别征收公粮和工商税。

1949年10月,县人民政府设财粮科和工商税务局,10个区设工商税务所,121个乡配不脱产税收委员,实行差额较大的40级累进税制征收公粮。后为发挥中央和地方两个积极性,实行“统一领导,分级管理”的基本方针。1950年5月,县建粮食局和税务局,分别负责征收公粮和工商税。土地改革后,征收公粮的累进税制差额缩小为24级。1953年,为保护和发展社会主义经济,限制资本主义工商业,对公、私营工商业实行区别征税。1958年9月,撤区建社,15个人民公社建税务所,农业税废除累进税制,实行比例税制。工商税税种简化,试行工商统一税,地方税收管理权限相应扩大。1961年,贯彻“调整、巩固、充实、提高”的方针,税收管理权限相对集中于中央。9月,设区划社后,9个区设税务所。

1969年4月,撤区并社,18个人民公社建税务所。1970年6月,税务局和财政局合并为财务局,成立财务局革命委员会。1975年1月,设区划社,9区1镇设税务所。1977年2月,税务局与财政局分设。1982年,根据财政部《增值税暂行办法》,对农机具、自行车等产品征收增值税。1983年,按国务院《关于企业利改税试行办法》,对国营企业实行第一步利改税,先征55%的所得税,再按税后利润征收调节税。1984年起,实行第二步利改税,以税代利。

农业税收

明洪武初年,每家养马1匹,岁纳1驹。永乐六年(1408年),每5丁养骒马1匹,3丁养儿马1匹,2年纳1驹。正统年间(1436—1449年),田赋征实,计税官民田地84423亩,夏税小麦2388石,秋征粮米763石。随粮征马草4548斤,桑丝70斤。弘治五年(1492年),每10丁养儿马1匹,15丁养骒马1匹,10丁养牛1头,每年每群科征马1匹,3年科征犊1头。本色马定价银20两,折色马定价银18两。万历九年(1581年),计税耕地增至84.34万亩,地分三则,上则淤地1亩算1亩,中则地2亩折算1亩,下则湖荒地6亩折算1亩。每实折上则地100亩夏税小麦2.48斗(每斗16公斤),秋粮米0.77斗,当年计征小麦2469石,米763石。马草、桑丝照原数在田内派征。按丁(成年男子)征银,23723丁,征条鞭银6876两。又派征儿马80匹,骒马320匹,亻表马80匹,犊牛12头,母牛36头,印犊36头。照新丈地粮编审,以粮多者每马1匹坐粮8石零5升为马头,次者为帮头,再次者照地帮贴。万历二十二年(1594年),计税田地99.26万亩,优免9.85万亩。改征银两,每100亩征银0.81两,实征银7242两。38721丁,优免596丁,每丁征银0.1两,计征银3812.5两。地丁银合计11054.5两。

清顺治十一年(1654年),执行“一条鞭”税法,总征分解,计征地99.27万亩,其中庄地49.73万亩,丁15337人,计征地银15045两,丁银3940两,合计19532两。征麦743石,米742石。康熙十一年(1672年),摊丁入亩,每亩征地丁银0.022两,计21749两。征麦761石,米790石。同治七年(1868年),拨归涡阳县地25万亩,丁8882人,地丁银5470两。本县尚有耕地75万亩,丁27106人,总征地丁和麦折银16693两,漕米595石。另征学田银19两,怀远卫并归蒙城县地银67两,停办本色物料折银28两。

民国3年(1914年),按清末地丁额银折征银元34378元(每两征正、耗、平余银2.07元),漕粮折征银元3033元(每石征正、杂、平余银元5.12元),卫田征510元,丁漕加捐4167元(每亩0.0056元),杂办221元。总计42331元。民国17年后,删除丁漕名目,地丁银统称田赋,附加名目逐年增多。民国20年,正税42537元,又将上年的附加61187元并入正税,计征洋10.37万元。民国31年,田赋改征实物,应征粮13850石,实征12934石。次年,应征粮37760石,实征66076石,其中赋粮(国税)、军粮各26030石,公粮(地方粮)14016石。民国35—37年,实行“三征”,即征实(当年国税)、公粮(当年地方税)、借征(正税预借,声称3—10年抵还新粮,实际永未抵还)。

1949年,蒙城县人民政府财粮科依《安徽省农业税收试行草案》,采取累进税制征收公粮1.07万公斤。1950年,依政务院颁布的《新解放区农业税暂行条例》,按常年产量的15%征收,税级40个,最高42%,最低3%,同时按正税的20%征收农业税附加。全家人均收粮75公斤以下者免征。1951年土地改革后,实行差额较小的24级累进税制,依政务院《受灾户农业税减免法》,灾情分五等减免,困难户按社会减免。1958年人民公社化后,依中央人民政府《农业税征收条例》和其《实施细则》,废除累进税制,实行比例税制,依率计征,依法减免,按正常年景计产,向集体征收,税率9.8%,对单干农民加征10—50%。1981年,改为“以实物计征,定价折款征收”,每公斤粮标准价以0.28元计。1985年,依率计征小麦1435万公斤,社会减免5%计36万公斤,每公斤标准价以0.43元交纳,实收502.7万元。

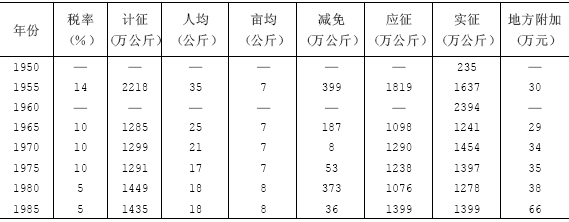

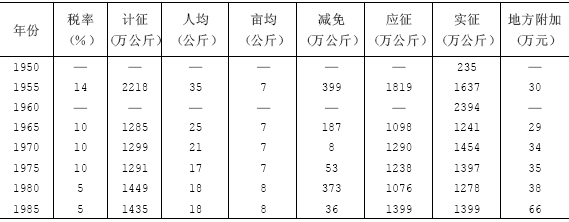

蒙城县建国后部分年份农业税征收统计表

工商税收

明万历九年(1581年),岁课食盐钞起运银61.97两,商税门摊、酒、醋、船等银1178锭6650文(每锭标准纹银52.4两)。

清顺治十一年(1654年),征收商曲税银20.7两,牛犊税银3.6两。康熙十一年(1672年),征收商曲、匠班、牛犊等税银35.2两。

民国3年(1914年),征收商曲税42.85银元、牛犊税7.45元、牙税68.35元,计118.65元。地方杂捐:杂货捐881.17串,杂粮捐650串,洋纱捐315.85串,洋油捐261.33串,洋靛捐51.79串,烟叶捐103.45串,鱼捐33串,布案捐80串,肉案捐651.08串,硝锅160串,斗捐160串,计3311.65串(每串铜钱折0.8银元)。民国17年,征牙税5250元,牲畜税4480元,屠宰税4470元,计1.42万元。民国22年,收烟酒牌照税4800元,营业税8400元,牙税7164元,牲畜税6566元,屠宰税6566元,计3.35万元。民国26年,收税3.61万元(法币),另征牙税附加3600元,屠宰税附加3300元,杂项捐税900元,计4.34万元。民国29年收税8.19万元,乡、镇、保收屠宰税、牙税附加1.36万元,总计10.85万元。民国36年后,税率提高,苛捐杂税名目繁多,难以统计。

1950年,本县贯彻政务院《全国税政实施要则》和《货物税暂行条例》,全县开征九个税种,以价计征,最低税率3%,临时商贩税率5%,对烟酒类、鞭炮及迷信品类征收120%的货物税。国营企业上交利润与营业税,不纳所得税,当年征收工商各税计13.56万元。1953年,贯彻政务院《商品流通税试行办法》,部分产品原征各税合并为商品流通税,从产到销一次课征,税率最低5%,最高66%。私营商业在社会主义改造完成后,税率降低。1958年,贯彻《中华人民共和国工商统一税条例(草案)》,把工农业产品从生产到流通实行两次征税制,原商品流通税、货物税、营业税、印花税并为工商统一税,税率1.5%—69%,当年工商税收179.05万元,财政入库102.3万元。1973年,贯彻《中华人民共和国工商税条例》,试行工商税,税种简化为6个。对国营企业只征工商税,对集体企业征收工商税和工商所得税。1980年,根据《安徽省个体经济工商税收试行办法》,个体户纳税起征点由90元放宽到150元,劳务由60元放宽到80元,当年税收397.12万元,财政入库392.2万元。1983年,根据国务院《关于企业利改税试行办法》,实行国营企业第一步利改税,将利润先征所得税55%,税后利由财政和企业共同分配。税后利润仍高于现有留利水平的再征收调节税。次年10月,实行国营企业第二步利改税,将利税并存改为以税代利。国营企业只交纳税金不再上交利润。1985年,工商税收完成1648万元,相当于1978年的3.9倍,1949年的169倍,财政入库1650万元,占当年财政收入的73.7%。

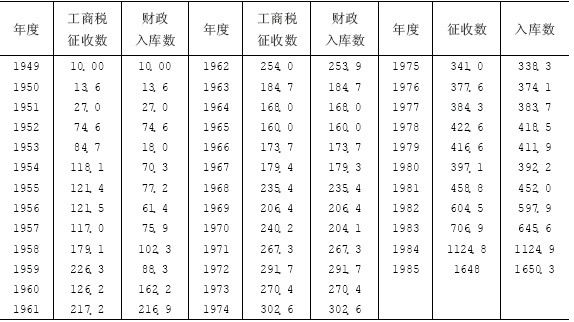

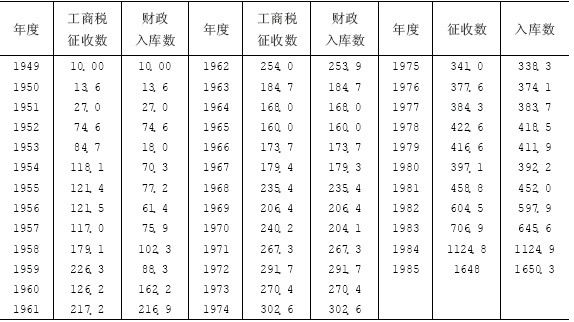

1949—1985年蒙城县工商税征收及入库表

单位:万元

稽征管理

清宣统年间(1909—1911年),银粮柜负责征收地丁银粮,商务会代征工商税。民国元年(1912年),各税由县署征收员、税契员、杂税员、印花员分征。乡镇实行包税制,商店和作坊的营业税以及牲畜、屠宰等税,包给集镇有征收能力的人(商务分会会长等)征收,税额层层加码,承包者渔利。民国3年,国家税由县署征解,杂捐附税由蒙城地方财政局征收,契税由税契所征收。民国30年9月,安徽省公布《乡镇营业税稽征办法》,规定由查征所直接征收,但乡村集镇照旧招商承包。

建国初,县人民政府财粮科和区、乡财粮员配合粮食部门征收公粮。工商税务局和区工商税务所负责征收工商各税。开展税务登记,对利达、广大、福中三家烟厂,固定专人驻厂征收。对私营油坊,先令停工封榨,后开工启封。1950年5月,宣传税收法令,对国营、合作商店和集体商户,工商税务局按行业固定专人负责征收。对个体商户,工商局与街道结合管理。农村按行政区域划片包干。1951年,开展查补漏税运动,完成税收任务的178.8%。1953年,县召开乡税收委员和工商代表会议,开展自查补报活动。次年,查帐计征41户,民主评议559户,定额定期2133户,合计2733户。1958年,各人民公社配财贸委员,负责公社农业税和工商各税的征收,粮站、税务所具体配合征收。县政府召开国营、合作企业负责人会议,开展无漏税、无错税、无欠税竞赛,当年税收任务完成139.49%。1960年,税收人员减少到30人,集镇屠宰税、临时商贩税由乡干部代征,税收比上年下降28%。1961年设区划社后,全县税收人员归队18人,调进27人,发展代征员51人,代管员468人,有代扣代交单位104个。社有税干,集有代征员,村有代管员。1962年,查获临时商贩偷漏税案1849件,补征税款6.08万元,加罚14户,税款15.79万元。次年,处理偷、漏税户254家,其中逮捕3人,没收物资52人,罚款85户,5779元,补款114人,2.52万元。1973年后,县财税局和各人民公社税务所,对税款征收,采取自计自交,查定征收,定额征收,代扣代交等办法。1981年,县财贸办公室、财政局、税务局等部门组织财务大检查,查出全县偷漏税户461户,偷漏税12.96万元,欠税22.28万元。其中烟厂偷漏税3.93万元,酒厂4.12万元。1984年,县政府召开区长税收工作兑现会,清查工商户8789家,补税74.45万元。次年,实行税收人员联收计酬岗位责任制.9月3日,完成全年任务,即提前117天,完成全年税收计划任务的179.8%。

明永乐六年(1408年),县设管马官,负责征收马、牛。明正统年间(1436—1449年),田赋征实,县署户房负责征解,税课司专事征收。万历九年(1581年),按田征粮,按丁(成年男子)征银。粮银逐一开册藏贮库楼。万历二十二年(1584年),实行“一条鞭”法,一律征银。

清代,县城设银粮征收总柜,下辖8个分柜,每柜设柜书1人,分路征收银粮。光绪年间,增设卫粮柜。

民国元年(1912年)11月,北京政府公布《国家税和地方税税法草案》,国家税有田赋、盐税等22种,地方税有田赋附加、商税等20种。县署设税务所,国家税解中央,地方税解省,部分税捐留县。民国3年6月,取消国、地两税的划分。民国17年,南京国民政府重新划分国、地两税,国家税20种,地方税22种,田赋改为地方税。民国28年,县设税务局,下设北关、顺河、望疃3个办事处,征收地方税。盐税、酒税由中央垂直管理。省设第十三货物检查处蒙城派出所,下设6个分处,检查进出口货物,代征酒税和盐税。民国30年,县政府设粮食科、税捐稽征处和产销税管理所。次年,粮食科改为田赋管理局。民国32年,涡蒙直接税分局蒙城查征所成立。民国34年春,宿蒙县民主政府设粮食科,实行累进税制征收公粮,设货管所,征收5个税种的工商税。民国36年12月,宿蒙县民主政府设工商局。民国37年4月,蒙城县民主政府设工商局,负责税收、工商行政管理和金融贸易等项工作,下设9个事务所。设粮食科征收公粮。民国38年3月,恢复抗战前原蒙城县建制,蒙城县民主政府设财粮科和工商税务局,分别征收公粮和工商税。

1949年10月,县人民政府设财粮科和工商税务局,10个区设工商税务所,121个乡配不脱产税收委员,实行差额较大的40级累进税制征收公粮。后为发挥中央和地方两个积极性,实行“统一领导,分级管理”的基本方针。1950年5月,县建粮食局和税务局,分别负责征收公粮和工商税。土地改革后,征收公粮的累进税制差额缩小为24级。1953年,为保护和发展社会主义经济,限制资本主义工商业,对公、私营工商业实行区别征税。1958年9月,撤区建社,15个人民公社建税务所,农业税废除累进税制,实行比例税制。工商税税种简化,试行工商统一税,地方税收管理权限相应扩大。1961年,贯彻“调整、巩固、充实、提高”的方针,税收管理权限相对集中于中央。9月,设区划社后,9个区设税务所。

1969年4月,撤区并社,18个人民公社建税务所。1970年6月,税务局和财政局合并为财务局,成立财务局革命委员会。1975年1月,设区划社,9区1镇设税务所。1977年2月,税务局与财政局分设。1982年,根据财政部《增值税暂行办法》,对农机具、自行车等产品征收增值税。1983年,按国务院《关于企业利改税试行办法》,对国营企业实行第一步利改税,先征55%的所得税,再按税后利润征收调节税。1984年起,实行第二步利改税,以税代利。

农业税收

明洪武初年,每家养马1匹,岁纳1驹。永乐六年(1408年),每5丁养骒马1匹,3丁养儿马1匹,2年纳1驹。正统年间(1436—1449年),田赋征实,计税官民田地84423亩,夏税小麦2388石,秋征粮米763石。随粮征马草4548斤,桑丝70斤。弘治五年(1492年),每10丁养儿马1匹,15丁养骒马1匹,10丁养牛1头,每年每群科征马1匹,3年科征犊1头。本色马定价银20两,折色马定价银18两。万历九年(1581年),计税耕地增至84.34万亩,地分三则,上则淤地1亩算1亩,中则地2亩折算1亩,下则湖荒地6亩折算1亩。每实折上则地100亩夏税小麦2.48斗(每斗16公斤),秋粮米0.77斗,当年计征小麦2469石,米763石。马草、桑丝照原数在田内派征。按丁(成年男子)征银,23723丁,征条鞭银6876两。又派征儿马80匹,骒马320匹,亻表马80匹,犊牛12头,母牛36头,印犊36头。照新丈地粮编审,以粮多者每马1匹坐粮8石零5升为马头,次者为帮头,再次者照地帮贴。万历二十二年(1594年),计税田地99.26万亩,优免9.85万亩。改征银两,每100亩征银0.81两,实征银7242两。38721丁,优免596丁,每丁征银0.1两,计征银3812.5两。地丁银合计11054.5两。

清顺治十一年(1654年),执行“一条鞭”税法,总征分解,计征地99.27万亩,其中庄地49.73万亩,丁15337人,计征地银15045两,丁银3940两,合计19532两。征麦743石,米742石。康熙十一年(1672年),摊丁入亩,每亩征地丁银0.022两,计21749两。征麦761石,米790石。同治七年(1868年),拨归涡阳县地25万亩,丁8882人,地丁银5470两。本县尚有耕地75万亩,丁27106人,总征地丁和麦折银16693两,漕米595石。另征学田银19两,怀远卫并归蒙城县地银67两,停办本色物料折银28两。

民国3年(1914年),按清末地丁额银折征银元34378元(每两征正、耗、平余银2.07元),漕粮折征银元3033元(每石征正、杂、平余银元5.12元),卫田征510元,丁漕加捐4167元(每亩0.0056元),杂办221元。总计42331元。民国17年后,删除丁漕名目,地丁银统称田赋,附加名目逐年增多。民国20年,正税42537元,又将上年的附加61187元并入正税,计征洋10.37万元。民国31年,田赋改征实物,应征粮13850石,实征12934石。次年,应征粮37760石,实征66076石,其中赋粮(国税)、军粮各26030石,公粮(地方粮)14016石。民国35—37年,实行“三征”,即征实(当年国税)、公粮(当年地方税)、借征(正税预借,声称3—10年抵还新粮,实际永未抵还)。

1949年,蒙城县人民政府财粮科依《安徽省农业税收试行草案》,采取累进税制征收公粮1.07万公斤。1950年,依政务院颁布的《新解放区农业税暂行条例》,按常年产量的15%征收,税级40个,最高42%,最低3%,同时按正税的20%征收农业税附加。全家人均收粮75公斤以下者免征。1951年土地改革后,实行差额较小的24级累进税制,依政务院《受灾户农业税减免法》,灾情分五等减免,困难户按社会减免。1958年人民公社化后,依中央人民政府《农业税征收条例》和其《实施细则》,废除累进税制,实行比例税制,依率计征,依法减免,按正常年景计产,向集体征收,税率9.8%,对单干农民加征10—50%。1981年,改为“以实物计征,定价折款征收”,每公斤粮标准价以0.28元计。1985年,依率计征小麦1435万公斤,社会减免5%计36万公斤,每公斤标准价以0.43元交纳,实收502.7万元。

蒙城县建国后部分年份农业税征收统计表

工商税收

明万历九年(1581年),岁课食盐钞起运银61.97两,商税门摊、酒、醋、船等银1178锭6650文(每锭标准纹银52.4两)。

清顺治十一年(1654年),征收商曲税银20.7两,牛犊税银3.6两。康熙十一年(1672年),征收商曲、匠班、牛犊等税银35.2两。

民国3年(1914年),征收商曲税42.85银元、牛犊税7.45元、牙税68.35元,计118.65元。地方杂捐:杂货捐881.17串,杂粮捐650串,洋纱捐315.85串,洋油捐261.33串,洋靛捐51.79串,烟叶捐103.45串,鱼捐33串,布案捐80串,肉案捐651.08串,硝锅160串,斗捐160串,计3311.65串(每串铜钱折0.8银元)。民国17年,征牙税5250元,牲畜税4480元,屠宰税4470元,计1.42万元。民国22年,收烟酒牌照税4800元,营业税8400元,牙税7164元,牲畜税6566元,屠宰税6566元,计3.35万元。民国26年,收税3.61万元(法币),另征牙税附加3600元,屠宰税附加3300元,杂项捐税900元,计4.34万元。民国29年收税8.19万元,乡、镇、保收屠宰税、牙税附加1.36万元,总计10.85万元。民国36年后,税率提高,苛捐杂税名目繁多,难以统计。

1950年,本县贯彻政务院《全国税政实施要则》和《货物税暂行条例》,全县开征九个税种,以价计征,最低税率3%,临时商贩税率5%,对烟酒类、鞭炮及迷信品类征收120%的货物税。国营企业上交利润与营业税,不纳所得税,当年征收工商各税计13.56万元。1953年,贯彻政务院《商品流通税试行办法》,部分产品原征各税合并为商品流通税,从产到销一次课征,税率最低5%,最高66%。私营商业在社会主义改造完成后,税率降低。1958年,贯彻《中华人民共和国工商统一税条例(草案)》,把工农业产品从生产到流通实行两次征税制,原商品流通税、货物税、营业税、印花税并为工商统一税,税率1.5%—69%,当年工商税收179.05万元,财政入库102.3万元。1973年,贯彻《中华人民共和国工商税条例》,试行工商税,税种简化为6个。对国营企业只征工商税,对集体企业征收工商税和工商所得税。1980年,根据《安徽省个体经济工商税收试行办法》,个体户纳税起征点由90元放宽到150元,劳务由60元放宽到80元,当年税收397.12万元,财政入库392.2万元。1983年,根据国务院《关于企业利改税试行办法》,实行国营企业第一步利改税,将利润先征所得税55%,税后利由财政和企业共同分配。税后利润仍高于现有留利水平的再征收调节税。次年10月,实行国营企业第二步利改税,将利税并存改为以税代利。国营企业只交纳税金不再上交利润。1985年,工商税收完成1648万元,相当于1978年的3.9倍,1949年的169倍,财政入库1650万元,占当年财政收入的73.7%。

1949—1985年蒙城县工商税征收及入库表

单位:万元

稽征管理

清宣统年间(1909—1911年),银粮柜负责征收地丁银粮,商务会代征工商税。民国元年(1912年),各税由县署征收员、税契员、杂税员、印花员分征。乡镇实行包税制,商店和作坊的营业税以及牲畜、屠宰等税,包给集镇有征收能力的人(商务分会会长等)征收,税额层层加码,承包者渔利。民国3年,国家税由县署征解,杂捐附税由蒙城地方财政局征收,契税由税契所征收。民国30年9月,安徽省公布《乡镇营业税稽征办法》,规定由查征所直接征收,但乡村集镇照旧招商承包。

建国初,县人民政府财粮科和区、乡财粮员配合粮食部门征收公粮。工商税务局和区工商税务所负责征收工商各税。开展税务登记,对利达、广大、福中三家烟厂,固定专人驻厂征收。对私营油坊,先令停工封榨,后开工启封。1950年5月,宣传税收法令,对国营、合作商店和集体商户,工商税务局按行业固定专人负责征收。对个体商户,工商局与街道结合管理。农村按行政区域划片包干。1951年,开展查补漏税运动,完成税收任务的178.8%。1953年,县召开乡税收委员和工商代表会议,开展自查补报活动。次年,查帐计征41户,民主评议559户,定额定期2133户,合计2733户。1958年,各人民公社配财贸委员,负责公社农业税和工商各税的征收,粮站、税务所具体配合征收。县政府召开国营、合作企业负责人会议,开展无漏税、无错税、无欠税竞赛,当年税收任务完成139.49%。1960年,税收人员减少到30人,集镇屠宰税、临时商贩税由乡干部代征,税收比上年下降28%。1961年设区划社后,全县税收人员归队18人,调进27人,发展代征员51人,代管员468人,有代扣代交单位104个。社有税干,集有代征员,村有代管员。1962年,查获临时商贩偷漏税案1849件,补征税款6.08万元,加罚14户,税款15.79万元。次年,处理偷、漏税户254家,其中逮捕3人,没收物资52人,罚款85户,5779元,补款114人,2.52万元。1973年后,县财税局和各人民公社税务所,对税款征收,采取自计自交,查定征收,定额征收,代扣代交等办法。1981年,县财贸办公室、财政局、税务局等部门组织财务大检查,查出全县偷漏税户461户,偷漏税12.96万元,欠税22.28万元。其中烟厂偷漏税3.93万元,酒厂4.12万元。1984年,县政府召开区长税收工作兑现会,清查工商户8789家,补税74.45万元。次年,实行税收人员联收计酬岗位责任制.9月3日,完成全年任务,即提前117天,完成全年税收计划任务的179.8%。