一、医药

(三)中药材生产

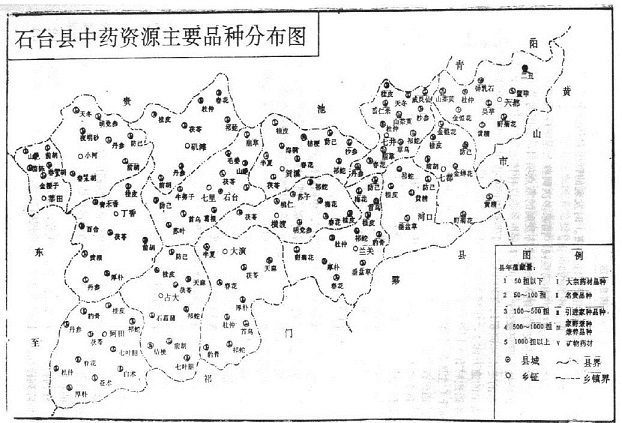

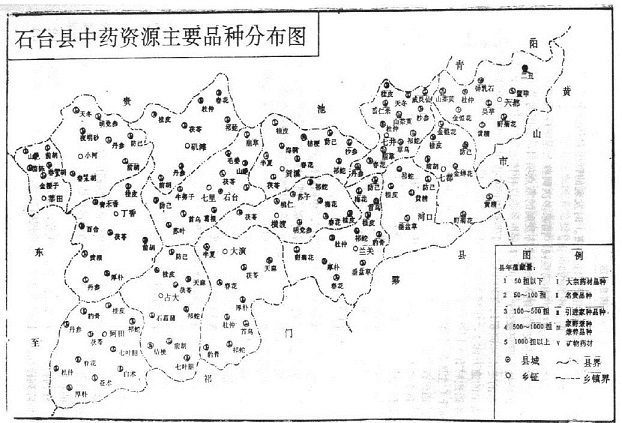

本县所需中药材主要靠药农野外采挖提供,进行人工培植者甚少。1976年,县医药公司始于七里公社坑口建立药材培植场,进行药材栽培。之后又有部分社队培植山茱萸、天麻、山栀、茯苓等品种获得成功,但未大面积推广。1978年以后,县内出现了药农专业户,主要生产山茱萸、薏仁米、山栀、桂枝、茯苓、杜仲等药材,并逐步形成了七井乡山茱萸生产基地。至1984年,全县中药材种植面积达2775亩,品种增至11种。

坑口药材培植场建于1976年6月,场址设七里乡垄上村坑口。全场职工8人(其中临时工5人),主要栽培山栀、杜仲、山茱萸、黄桕、桔梗、贝母、板兰根、玄参、茯苓等品种,种植面积100余亩。1984年生产各种药材100余担,总产值6459元。

莘田乡三义药场属乡办药场,原为莘田乡三义林场,1976年开始引种培植山茱萸,之后又相继种植天麻、山栀、茯苓。至1984年,药材种植面积达30亩,年产值近2000元。1985年,增种山茱萸4630株,已初步形成药材生产基地。

七井乡山茱萸生产基地山茱萸(亦称“枣皮”)是本县地产药材的主要品种之一,主产于七井乡。当地农民称野生枣皮果为“天木籽”,即“天赐”之意,1964年曾收获干枣皮150担。70年代中期境内开始人工培植山茱萸,至1981年,种植面积达70亩。时发现的野生自然分布的枣皮林面积约1000亩,其中利用管理的约300亩。

80年代起,枣皮生产得到重视,国家多次调整上浮枣皮收购价格,县委、县政府将枣皮生产纳入全县经济发展的重点项目,县医药公司投资12万元用以扶持发展枣皮生产。1984年七井乡枣皮种植面积增至160亩,野生自然分布的枣皮林面积约有3000亩,可供利用的枣皮树总计6万余株(其中开花结果的逾万株),干枣皮年产量超过250担,成为本县最大的枣皮产地。该乡新建村有1棵约百年树龄的枣皮树,1970年至1979年平均每年挂鲜果106斤(主要是克服大小年,老树冠盖改造和更新复壮等),1980年至1985年,通过技术管理,平均每年挂鲜果194斤,产量比70年代增产33%。

药农专业户1978年以来,县内先后涌现出68户药农专业户,药材种植面积共计184亩,主要培植枣皮、薏仁米、天麻、茯苓等品种。除专业户外,县内还有部分农户从事小规模的药材生产和采挖野生中药材。据1985年统计,全县农村药材收入达20.5万元,占农村经济总收入的0.4%。

下载原文件

坑口药材培植场建于1976年6月,场址设七里乡垄上村坑口。全场职工8人(其中临时工5人),主要栽培山栀、杜仲、山茱萸、黄桕、桔梗、贝母、板兰根、玄参、茯苓等品种,种植面积100余亩。1984年生产各种药材100余担,总产值6459元。

莘田乡三义药场属乡办药场,原为莘田乡三义林场,1976年开始引种培植山茱萸,之后又相继种植天麻、山栀、茯苓。至1984年,药材种植面积达30亩,年产值近2000元。1985年,增种山茱萸4630株,已初步形成药材生产基地。

七井乡山茱萸生产基地山茱萸(亦称“枣皮”)是本县地产药材的主要品种之一,主产于七井乡。当地农民称野生枣皮果为“天木籽”,即“天赐”之意,1964年曾收获干枣皮150担。70年代中期境内开始人工培植山茱萸,至1981年,种植面积达70亩。时发现的野生自然分布的枣皮林面积约1000亩,其中利用管理的约300亩。

80年代起,枣皮生产得到重视,国家多次调整上浮枣皮收购价格,县委、县政府将枣皮生产纳入全县经济发展的重点项目,县医药公司投资12万元用以扶持发展枣皮生产。1984年七井乡枣皮种植面积增至160亩,野生自然分布的枣皮林面积约有3000亩,可供利用的枣皮树总计6万余株(其中开花结果的逾万株),干枣皮年产量超过250担,成为本县最大的枣皮产地。该乡新建村有1棵约百年树龄的枣皮树,1970年至1979年平均每年挂鲜果106斤(主要是克服大小年,老树冠盖改造和更新复壮等),1980年至1985年,通过技术管理,平均每年挂鲜果194斤,产量比70年代增产33%。

药农专业户1978年以来,县内先后涌现出68户药农专业户,药材种植面积共计184亩,主要培植枣皮、薏仁米、天麻、茯苓等品种。除专业户外,县内还有部分农户从事小规模的药材生产和采挖野生中药材。据1985年统计,全县农村药材收入达20.5万元,占农村经济总收入的0.4%。

下载原文件