第三章 购销业务

第一节 日用工业品经营

建国后,日用工业品开始由县花纱布公司和百货公司经营,对供销合作社实行扶持、支持、优先优惠政策。经营品种由煤油、食盐、食糖及日用小百货,发展到针织品、纺织品、五金、交电、化工、石油、建材、汽车以及糖、烟、百货、文具等门类众多、品种齐全的日用工业品经营体系。

一、采购渠道

当涂的日用工业品货源经历4个不同时期:50年代国民经济开始实行计划管理,商品自上而下统一分配、调拨;60年代商品流通渠道单一,强调以行政区域范围进货,因当涂县与江苏省毗邻,经商业部批准,有9个公社可跨向南京市、高淳县进货;70年代商品流通渠道畅通,采取多渠道向外地组织进货,向工厂直接进货;80年代市场全面开放,进货门路宽广,数量充沛,品种齐全。

二、结构变化

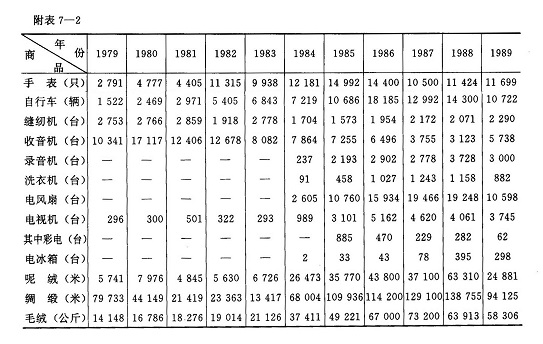

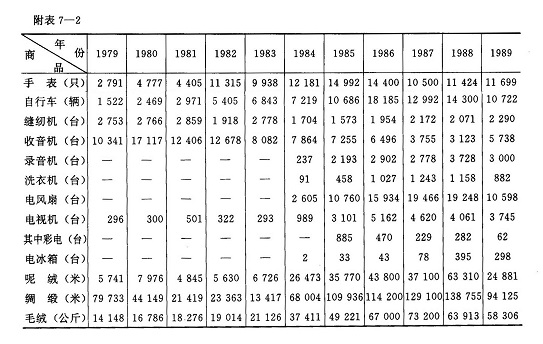

随着经济的不断繁荣,商品结构发生了巨大的变化,新颖商品取代了陈旧商品。穿的方面,解放初期,士林蓝布为大宗商品;50年代中期,普遍使用卡其布;60年代化纤品投入市场;70~80年代,化纤发展到中长、纯涤纶,取代了涤棉布的销售。呢绒、绸缎、毛线的上市量逐年增多。成品服装中呢绒上装和儿童服装、滑雪衫等畅销不衰。吃的方面,副食品充沛,讲究营养价值。1980年,全县592974人,每人年均食肉6.5公斤。苹果、柑桔、梨、麦乳精、奶粉、桂圆、荔枝销售量激增。生活用品方面,塑料制品和人造革制品的兴起代替了陈旧的木、铝、铁制品,家用电器发展迅速。早期的紧俏商品,已满足不了人们的需求,新的高档商品正趋于购销两旺,50年代的“老三件”——手表、自行车、缝纫机,1989年的销售量分别是1954年前的628倍、631倍、70倍;60—70年代的“新三件”——收音机、灯具、电风扇的销量逐年增长;80年代的“四大件”——电视机、洗衣机、录音机、电冰箱,成为市场上的抢手货。至1989年,共销售各种型号的黑白和彩色电视机24243台、洗衣机4859台、录音机14838台、电冰箱849台。许多电讯、电料商品日益广泛地进入城乡居民家庭。应运而生的经营单位纷纷建立,县五交化公司、工业品公司、基层供销合作社、国营商店都设有专营或兼营门市部、柜组,个体经营电器商店的也不断增加。

1979~1989年当涂县高档商品销售情况表

一、采购渠道

当涂的日用工业品货源经历4个不同时期:50年代国民经济开始实行计划管理,商品自上而下统一分配、调拨;60年代商品流通渠道单一,强调以行政区域范围进货,因当涂县与江苏省毗邻,经商业部批准,有9个公社可跨向南京市、高淳县进货;70年代商品流通渠道畅通,采取多渠道向外地组织进货,向工厂直接进货;80年代市场全面开放,进货门路宽广,数量充沛,品种齐全。

二、结构变化

随着经济的不断繁荣,商品结构发生了巨大的变化,新颖商品取代了陈旧商品。穿的方面,解放初期,士林蓝布为大宗商品;50年代中期,普遍使用卡其布;60年代化纤品投入市场;70~80年代,化纤发展到中长、纯涤纶,取代了涤棉布的销售。呢绒、绸缎、毛线的上市量逐年增多。成品服装中呢绒上装和儿童服装、滑雪衫等畅销不衰。吃的方面,副食品充沛,讲究营养价值。1980年,全县592974人,每人年均食肉6.5公斤。苹果、柑桔、梨、麦乳精、奶粉、桂圆、荔枝销售量激增。生活用品方面,塑料制品和人造革制品的兴起代替了陈旧的木、铝、铁制品,家用电器发展迅速。早期的紧俏商品,已满足不了人们的需求,新的高档商品正趋于购销两旺,50年代的“老三件”——手表、自行车、缝纫机,1989年的销售量分别是1954年前的628倍、631倍、70倍;60—70年代的“新三件”——收音机、灯具、电风扇的销量逐年增长;80年代的“四大件”——电视机、洗衣机、录音机、电冰箱,成为市场上的抢手货。至1989年,共销售各种型号的黑白和彩色电视机24243台、洗衣机4859台、录音机14838台、电冰箱849台。许多电讯、电料商品日益广泛地进入城乡居民家庭。应运而生的经营单位纷纷建立,县五交化公司、工业品公司、基层供销合作社、国营商店都设有专营或兼营门市部、柜组,个体经营电器商店的也不断增加。

1979~1989年当涂县高档商品销售情况表