第一章 概况

第一章 概况

建国初至1989年,当涂乡镇企业大体经历了缓进性发展和突破性发展两个时期。

第一个发展时期(1949~1983年),是从自给自足的自然经济向多种经营的初级市场经济缓慢转变的过程。1953年,农业互助开始发展副业生产,主要是种植、养殖、开采、渔猎、农副产品粗加工和手工业等。1954年水灾后,沿河(湖)一些地区以互助组、农业社为单位,围绕生产自救,有组织、有领导地开展捕捞、开采、编织等副业生产。1956年,凡是规模较大,投资较多,占用农业生产时间较长和技术性要求较高的烧砖瓦、挖小窑煤、办“四坊”(油、砻、糖、炕坊)、大型捕捞、鱼苗繁殖及大群家禽家畜饲养等,由合作社经营;养殖、种植由社员家庭经营。是年,全县202个农业社开展的副业生产有30余项。共办面坊5个、油坊4个、粉坊41个、豆腐店51个。这些在副业生产中发展起来的作坊,已具有乡村集体企业的雏形。

在解放后的头10年,农村副业生产发展缓慢,年副业总收入在五、六百万元之间。最低的1949年为338.4万元,最高的1955年为723.5万元。1960年以后,由于受到“左”的干扰,农村副业生产一直无进展。1976年“文化大革命”结束,多种经营才获得重视,各级都成立了企业行政管理机构。1977年6月,县设立社队企业管理局。1979年元月,县委、县政府将原属县手管局管理的48个基层农具厂、缝纫社、建筑社划归所在公社领导,作为社队企业的一部分,业务上接受县社队企业局管理。翌年4月,这部分企业又划归县二轻局(原手管局)管理。1982年,贯彻省委、省政府《关于大力发展社队企业的决定》,从县到公社,普遍提高了对发展社队企业的认识。从这一年起,开始确定一位副书记专管,把发展社队企业列为农村干部责任制内容,年终进行考核评比。

第二个发展时期(1984~1989年),是由自发性发展向自觉性发展的急剧变革的过程。这一变革最早兴起于“两博”(博望、新博)地区。1984年2月,县委、县政府在博望召开千人大会,向过去曾被当作走资本主义道路而遭到错误批判的刃具推销员公开赔礼道歉,并鼓励他们放开手脚为发展农村商品经济献计出力。接着就在该地组建了2个刃具公司。同年5月,县委、县政府主要领导带领全县乡镇党委书记和县直有关单位负责人,前往江苏无锡、苏州等地参观考察。6月,在学习苏南经验的基础上,制定出《关于大力发展乡镇工业的决定》,第一次明确提出了“把农村经济工作的重心立即转到发展乡镇工业上来”,实现了农村经济工作战略上的转移。同时,县财政还拿出300万元,对乡镇企业贷款进行贴息。此后,为推动乡镇企业持续、快速、健康发展,县委、县政府每年出台1个关于发展乡镇企业的文件,认识不断深化,措施逐步完善。1985年制定了加快发展乡镇企业的奖励办法;1986年春,在赴浙江温州考察后,作出《关于进一步大力发展乡镇企业的决定》,将苏南和浙南模式融为一体,确定了“两路并行,四轮驱动”(集体、个体并行,乡、村、户、联户办齐驱)发展乡镇企业的路子;1987年提出与大专院校、科研单位、大中型企业挂钩,靠科学技术的“三挂一靠”的方针;1988年根据各乡镇的具体情况,提出了分类指导的意见;1989年,实行治理整顿,适时作出《关于在治理整顿中保持乡镇企业稳健发展的决定》。

从1984年起,县委、县政府还先后制定了一系列行之有效的政策措施。1984年实行“机关搭台,农民唱戏”的办法,要求县直局以上单位都要积极扶持乡镇企业发展,年终由乡镇推荐评选优秀服务机关;1985年4月,将新办小型企业的审批权(除污染严重项目)下放给乡镇;1986年,根据安徽省税务局有关文件精神,对新办企业按政策给予减免税;1987年提出将上质量、上品种、上规模、上管理、增效益为主的“四上一增”作为主攻方向;1988年推行以经济承包、厂长负责制、厂长目标责任制和承包审计制为主要内容的“一包三制”的方针。从1984年起,连续6年实行精神与物质并重的目标管理奖罚办法,对战绩显著的乡镇和个人予以重奖。

由于政策有力,措施得当,全县乡镇企业在短短的6年时间内得以迅速发展。1983年,全县仅有乡镇企业867家,从业人员2.09万人。1984年,乡镇企业发展到1268家,乡镇企业总产值首次突破亿元大关,达到1.01亿元(1980年不变价,下同)。1986年又连续翻番,发展速度与经济效益同步增长,并连续4年位列全省各县(市、区)之首,被安徽省委、省政府授予“先进单位”称号。6月,省政府在当涂召开全省乡镇企业现场会,会后,全省有60多个县(市、区)组织大批干部来当涂参观学习。1989年,全县共有乡镇企业13969家,从业人员9.16万人,总产值达到9.3亿元。初步形成了以冶金机械、建筑建材、食品轻纺为支柱的初具规模的工业体系。

乡镇企业的蓬勃发展,使全县经济格局发生了巨大的变化。1983年,乡镇企业产值仅占全县社会总产值的9.6%,1985年达到35.2%,1989年增加到80.6%。乡镇企业在全县经济中的地位,从无足轻重转变为“三分天下有其一”(农业、县办工业、乡镇企业),直至“半壁河山”。与此同时,一大批优秀的农民企业家脱颖而出。1987年,当涂县第二刃具制造公司经理程恒行被评为全国优秀农民企业家;1988年,龙山桥第一轧钢厂厂长杨荫东被评为全国乡镇企业优秀青年厂长;1989年,黄池食品工业公司经理麻元友被评为全国乡镇企业优秀青年经理;同年,围屏建安公司经理吴国干被评为全国集体建筑行业优秀经理。

新博乡、博望镇和龙山桥镇是全县发展乡镇企业的3个重点乡镇,1989年3个乡镇的产值合计为2.8亿元,占当年全县乡镇企业总产值的30.1%。

新博乡素有“刃具之乡”之称,70年代,该乡以铁业和锡业两种传统工业为基础,陆续兴办了一批乡、村集体企业和联户、个体企业。1984年,组建了当涂县第二刃具制造公司,统一组织管理全乡的刃具生产和销售。传统的锡制品加工业在使用范围上,从为人民生活服务扩大为加工工业服务。产品有为电子工业配套的锡焊条、焊锡丝和喷金料(丝)等10多个品种。1987年开展横向经济联合,从上海引进人才、技术,兴办当涂上海联办装饰布厂。1989年,新博乡完成产值11262万元,在全县名列榜首。

博望镇也素以“刃具之乡”闻名。70年代,该镇传统刃具工业得到长足发展,先后兴办了一批生产刃具的镇办、村办集体企业和联户、个体企业。80年代起,博望镇乡镇企业进入快速发展时期。企业从建厂时的手工操作和半机械化生产,发展到机械化和半自动化生产。产品从菜刀、锄头、木工刨刀、工业剪刀等,发展到制造剪切、滚剪、冲剪、刨削等为多种机床配套的系列刃具和折弯机模具,产品覆盖面达全国29个省、市、自治区。1989年,博望镇初步形成切削工具制造、模具制造、冶金机件制造、建筑机械配件、锻压设备制造、铸造、建材及粮油食品等20多种行业。完成总产值11003万元(其中工业产值10070万元),居全县第二位。

龙山桥镇乡镇企业经济格局以工业企业为主,集体经济占主导地位。轧钢、建材、采矿等是该镇的支柱产业。1985年继兴办第一个250轧钢厂之后,又相继新建10个轧钢厂,总生产能力近10万吨。至1989年,龙山桥镇的乡镇企业已形成轧钢、建材、采矿、轻纺、化工、机电、建筑、运输、农副产品加工和商业服务业等10多个行业,完成乡镇企业总产值5842万元,名列全县第三位。

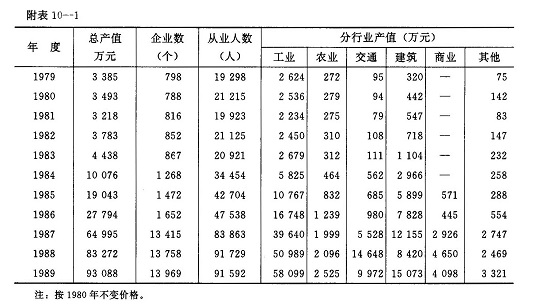

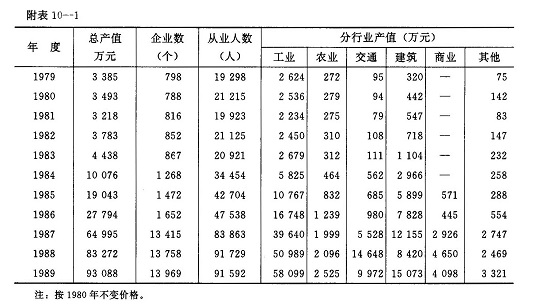

1979~1989年当涂县乡镇企业发展概况表

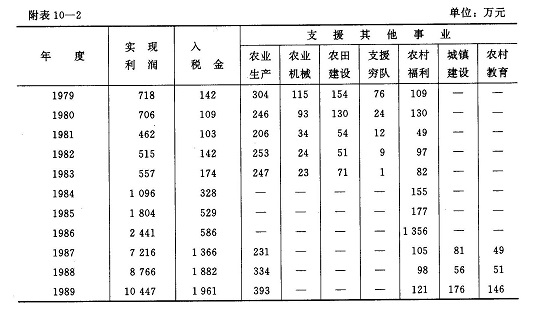

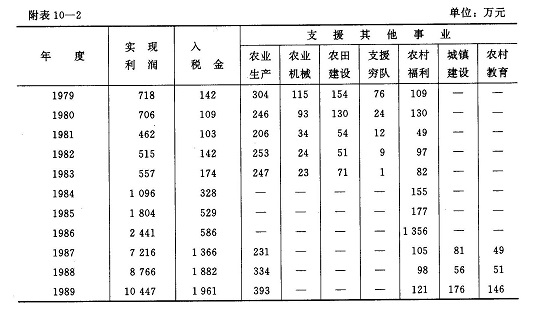

1979~1989年当涂县乡镇企业利税和支援投资其他事业情况表

第一个发展时期(1949~1983年),是从自给自足的自然经济向多种经营的初级市场经济缓慢转变的过程。1953年,农业互助开始发展副业生产,主要是种植、养殖、开采、渔猎、农副产品粗加工和手工业等。1954年水灾后,沿河(湖)一些地区以互助组、农业社为单位,围绕生产自救,有组织、有领导地开展捕捞、开采、编织等副业生产。1956年,凡是规模较大,投资较多,占用农业生产时间较长和技术性要求较高的烧砖瓦、挖小窑煤、办“四坊”(油、砻、糖、炕坊)、大型捕捞、鱼苗繁殖及大群家禽家畜饲养等,由合作社经营;养殖、种植由社员家庭经营。是年,全县202个农业社开展的副业生产有30余项。共办面坊5个、油坊4个、粉坊41个、豆腐店51个。这些在副业生产中发展起来的作坊,已具有乡村集体企业的雏形。

在解放后的头10年,农村副业生产发展缓慢,年副业总收入在五、六百万元之间。最低的1949年为338.4万元,最高的1955年为723.5万元。1960年以后,由于受到“左”的干扰,农村副业生产一直无进展。1976年“文化大革命”结束,多种经营才获得重视,各级都成立了企业行政管理机构。1977年6月,县设立社队企业管理局。1979年元月,县委、县政府将原属县手管局管理的48个基层农具厂、缝纫社、建筑社划归所在公社领导,作为社队企业的一部分,业务上接受县社队企业局管理。翌年4月,这部分企业又划归县二轻局(原手管局)管理。1982年,贯彻省委、省政府《关于大力发展社队企业的决定》,从县到公社,普遍提高了对发展社队企业的认识。从这一年起,开始确定一位副书记专管,把发展社队企业列为农村干部责任制内容,年终进行考核评比。

第二个发展时期(1984~1989年),是由自发性发展向自觉性发展的急剧变革的过程。这一变革最早兴起于“两博”(博望、新博)地区。1984年2月,县委、县政府在博望召开千人大会,向过去曾被当作走资本主义道路而遭到错误批判的刃具推销员公开赔礼道歉,并鼓励他们放开手脚为发展农村商品经济献计出力。接着就在该地组建了2个刃具公司。同年5月,县委、县政府主要领导带领全县乡镇党委书记和县直有关单位负责人,前往江苏无锡、苏州等地参观考察。6月,在学习苏南经验的基础上,制定出《关于大力发展乡镇工业的决定》,第一次明确提出了“把农村经济工作的重心立即转到发展乡镇工业上来”,实现了农村经济工作战略上的转移。同时,县财政还拿出300万元,对乡镇企业贷款进行贴息。此后,为推动乡镇企业持续、快速、健康发展,县委、县政府每年出台1个关于发展乡镇企业的文件,认识不断深化,措施逐步完善。1985年制定了加快发展乡镇企业的奖励办法;1986年春,在赴浙江温州考察后,作出《关于进一步大力发展乡镇企业的决定》,将苏南和浙南模式融为一体,确定了“两路并行,四轮驱动”(集体、个体并行,乡、村、户、联户办齐驱)发展乡镇企业的路子;1987年提出与大专院校、科研单位、大中型企业挂钩,靠科学技术的“三挂一靠”的方针;1988年根据各乡镇的具体情况,提出了分类指导的意见;1989年,实行治理整顿,适时作出《关于在治理整顿中保持乡镇企业稳健发展的决定》。

从1984年起,县委、县政府还先后制定了一系列行之有效的政策措施。1984年实行“机关搭台,农民唱戏”的办法,要求县直局以上单位都要积极扶持乡镇企业发展,年终由乡镇推荐评选优秀服务机关;1985年4月,将新办小型企业的审批权(除污染严重项目)下放给乡镇;1986年,根据安徽省税务局有关文件精神,对新办企业按政策给予减免税;1987年提出将上质量、上品种、上规模、上管理、增效益为主的“四上一增”作为主攻方向;1988年推行以经济承包、厂长负责制、厂长目标责任制和承包审计制为主要内容的“一包三制”的方针。从1984年起,连续6年实行精神与物质并重的目标管理奖罚办法,对战绩显著的乡镇和个人予以重奖。

由于政策有力,措施得当,全县乡镇企业在短短的6年时间内得以迅速发展。1983年,全县仅有乡镇企业867家,从业人员2.09万人。1984年,乡镇企业发展到1268家,乡镇企业总产值首次突破亿元大关,达到1.01亿元(1980年不变价,下同)。1986年又连续翻番,发展速度与经济效益同步增长,并连续4年位列全省各县(市、区)之首,被安徽省委、省政府授予“先进单位”称号。6月,省政府在当涂召开全省乡镇企业现场会,会后,全省有60多个县(市、区)组织大批干部来当涂参观学习。1989年,全县共有乡镇企业13969家,从业人员9.16万人,总产值达到9.3亿元。初步形成了以冶金机械、建筑建材、食品轻纺为支柱的初具规模的工业体系。

乡镇企业的蓬勃发展,使全县经济格局发生了巨大的变化。1983年,乡镇企业产值仅占全县社会总产值的9.6%,1985年达到35.2%,1989年增加到80.6%。乡镇企业在全县经济中的地位,从无足轻重转变为“三分天下有其一”(农业、县办工业、乡镇企业),直至“半壁河山”。与此同时,一大批优秀的农民企业家脱颖而出。1987年,当涂县第二刃具制造公司经理程恒行被评为全国优秀农民企业家;1988年,龙山桥第一轧钢厂厂长杨荫东被评为全国乡镇企业优秀青年厂长;1989年,黄池食品工业公司经理麻元友被评为全国乡镇企业优秀青年经理;同年,围屏建安公司经理吴国干被评为全国集体建筑行业优秀经理。

新博乡、博望镇和龙山桥镇是全县发展乡镇企业的3个重点乡镇,1989年3个乡镇的产值合计为2.8亿元,占当年全县乡镇企业总产值的30.1%。

新博乡素有“刃具之乡”之称,70年代,该乡以铁业和锡业两种传统工业为基础,陆续兴办了一批乡、村集体企业和联户、个体企业。1984年,组建了当涂县第二刃具制造公司,统一组织管理全乡的刃具生产和销售。传统的锡制品加工业在使用范围上,从为人民生活服务扩大为加工工业服务。产品有为电子工业配套的锡焊条、焊锡丝和喷金料(丝)等10多个品种。1987年开展横向经济联合,从上海引进人才、技术,兴办当涂上海联办装饰布厂。1989年,新博乡完成产值11262万元,在全县名列榜首。

博望镇也素以“刃具之乡”闻名。70年代,该镇传统刃具工业得到长足发展,先后兴办了一批生产刃具的镇办、村办集体企业和联户、个体企业。80年代起,博望镇乡镇企业进入快速发展时期。企业从建厂时的手工操作和半机械化生产,发展到机械化和半自动化生产。产品从菜刀、锄头、木工刨刀、工业剪刀等,发展到制造剪切、滚剪、冲剪、刨削等为多种机床配套的系列刃具和折弯机模具,产品覆盖面达全国29个省、市、自治区。1989年,博望镇初步形成切削工具制造、模具制造、冶金机件制造、建筑机械配件、锻压设备制造、铸造、建材及粮油食品等20多种行业。完成总产值11003万元(其中工业产值10070万元),居全县第二位。

龙山桥镇乡镇企业经济格局以工业企业为主,集体经济占主导地位。轧钢、建材、采矿等是该镇的支柱产业。1985年继兴办第一个250轧钢厂之后,又相继新建10个轧钢厂,总生产能力近10万吨。至1989年,龙山桥镇的乡镇企业已形成轧钢、建材、采矿、轻纺、化工、机电、建筑、运输、农副产品加工和商业服务业等10多个行业,完成乡镇企业总产值5842万元,名列全县第三位。

1979~1989年当涂县乡镇企业发展概况表

1979~1989年当涂县乡镇企业利税和支援投资其他事业情况表