第六章 水利

第四节 排灌工程

引流灌溉

清代,民国时期,农田全赖引水灌溉。以开明缺、设涵闸控制引流,田间挖一些简单沟渠以引水利灌。圩区,水系紊乱,河渠沟汊,犬牙交错;堤埂上相距不到三四百米就建一座斗门,有的地方既建高斗门引水抗旱,又建低斗门疏除积水,设施多简陋零散,易致穴崩而成溃堤之灾;若临江河上涨,则因引水机会少而成涝。山丘区在塘坝埂上设涵洞,引水灌田,在抗旱中起过一定作用。

建国后,县政府注重引水灌溉能力的提高。70年代后,把开引水沟渠,建控制水涵闸作为水利建设的重点。洲圩区,对旧有水系进行调整,旧的沟洫根据需要,或填平,或截直拓宽疏浚,并新开了一些重点沟渠;全县64个圩口,共开挖改造主要沟渠162条,总长321.9公里;主要圩口配合灭螺,完成沟、渠、路、林、桥、闸配套工程,引水标准达20年一遇(按非汛期4~5月份最大三天暴雨152毫米三天引出的设计标准)。山丘区,已基本形成以水库、当家塘为骨干,小型塘坝为基础的“长藤结瓜”式自流灌溉系统。山丘区较大的自流灌区有:

圣冲水库灌区。1970年始建灌区配套工程,至1985年,建成东西2干渠长14公里,支渠2条长8公里。同时,建干渠进水闸1座,渡槽5座,泄洪闸1座;支渠进水闸2座,渡槽5座,泄洪闸1座,斗门10座,公路桥3座,灌区内还有万亩以上大山塘8处。形成有效灌溉面积1.2万亩的灌溉区。受益范围有顺安、新桥、钟鸣3个乡的14个村。

牡丹水库灌区。1965年开挖5公里长总干渠1条,东、西、中简易灌溉渠3条,并建放水闸7座,渡槽2座。因无很好配套,又历多年山洪冲刷,设施近圮。1984年经县水利局规划设计,决定续建灌区配套工程,建成项目有:延长总干渠2公里,挖东干渠5.14公里,支渠9条;渠上建人行桥20座,灌溉闸9座,渡槽5座,石渠3处,跌水19处,共投资10万元。有效灌溉面积达8000亩,受益范围为钟鸣镇的5个村。

丁冲水库灌区。1982年始建灌区配套工程,翌年完工。开总干渠1条,长4030米,引水渠1条长300米,东干渠1条长400米,西干渠1条长7000米。为开源节流,调节灌区用水,在朱村河上游建郎坑坝1道。另有配套建筑52项。灌区内有1~10万方大山塘33口,基本形成蓄、引、提(小混流泵)相结合,以自流灌溉为主的灌区。有效灌溉面积4000亩。受益范围有朱村乡8村68个生产队。

十里长冲水库灌区。1983年5月始建区配套工程,1985年竣工。完成总干渠1条长8160米,东干渠11条长85米,西干渠1条长320米,配套建筑物44处。有效灌溉面积5000亩,受益范围有董店乡的长冲、双龙、舒山、东山4个村及板桥村部分农田。

机电排灌

排灌机具排灌机具有动力机具和提水机具,建国前,无动力机具,排灌水靠人力驱动,提水机具多为水车。建国后,动力机具有柴油机、电动机等。1990年全县农用排灌动力机械达8632台,4.20万千瓦;提水机具有水车、水泵等。

1953年县建设科购进美制柴油机2台,共17千瓦,置城郊周冲县农场作试范性排涝。翌年,又新购柴油机8台,共88.20千瓦。此后,柴油机逐步发展。1980年全县有柴油机405台,8007.80千瓦。80年代初,柴油供应偏紧,部分柴油机被功效高的电动机取代,部分柴油机则闲置。1985年柴油机减至355台,6565.80千瓦。其中流动柴油机336台,5693.30千瓦。

1962年山丘区购置电动机31台,1434.70千瓦。1966年圩区始用电动机。1969年洲区亦开始使用。1975年全县有电动机299台,1.05万千瓦。1978年发展到492台。1.79万千瓦。翌年猛增至1246台,2.10万千瓦。此后,电动机数量逐渐增多,功率逐年增大,成为农田排灌的主要动力。1985年共有电动机1510台,2.91万千瓦。其中流动电动机1169台,9610.86千瓦。

民国16年(1927年),永丰圩刘村船民刘和根,私购1台抽水机,以出租方式为周围刘姓3个自然村农田排涝,然不到一年,便因蚀本而拆运浙江。建国后,随着机电排灌站的兴建,水泵开始应用。水泵的类型,50年代末至60年代初,均为轴流泵,它与固定机电站中的动力机械配套应用。60年代末以后,供电状况日益改善,移动方便的潜水混流泵始有应用并渐趋普及。70年代后,水泵取代水车成为农田排灌的主要机具。1985年全县有水泵2341台。其中:抽流泵157台;混流泵2184台,2978.2千瓦。1990年有水泵8632台。

机电排灌站1957年7月,国家投资30.78万元。在钟仓山嘴建铜陵县第一座固定煤气机排涝站,装机32台,588千瓦,配12寸混流泵,主排官庄圩上圩及凤心闸内渍水,因选址不当,嗣废。

1959~1966年,洲圩区建机械排涝站9处;丘陵区利用矿区电源,建了一批电力灌溉站。1986年秋,兴建钟仓、大通2座35千伏变电所。翌年,圩区始建电力排涝站。至1968年建成6处,另机改电站1处。60年代末,大通变电所始向和悦、永平等地输电,遂在洲区建电力排灌站;丘陵地区继续发展小型机电灌溉站。1970年全县建排灌站54处,装机175台,8402.50千瓦。

70年代后,洲圩区机电排灌站建设采取等高截洪,丘圩分家,高水高排,低水低排,排蓄结合,闸站结合综合治理措施。站的布局按圩内地形水系采用集中或分散,分区分级抽排形式。站的枢纽工程选取排、灌、引三位一体的结构。1971~1973年,东联圩内建成张村站、工商殿站,坝埂头机站改成电站,扩大了永丰站;西联圩内建设和平、钟仓2座中型电力排灌站,并建成犁桥站、枣树弯站,改建了红旗站;西湖内建起8座小型电力排灌站,作为钟仓站的二级站;顺安联圩内建起顺安联圩站。1971~1974年,洲区建起老洲圩电排灌站、光辉电排站、安平圩西江电排灌站、城郊新兴闸电排站等。1976年完成钟仓变电所扩建工程,保证了各排灌站的正常用电。继之将西联圩内不适用的九字湾电排站和太平机排站拆除,将东联圩内联胜、水浒、东城3站作为张村站二级站。1979年,顺安、朱家嘴2座变电所建成,进一步改善了供电状况。80年代初,全县形成电力排灌网。1985年,全县固定机电排灌站共120座,装机360台,2.03万千瓦。其中:电力排灌站81座,装机272台,1.63万千瓦;电力灌溉站31座,装机69台,3205千瓦;机械排涝站8座,装柴油机19台,873千瓦。形成东联圩、西联圩、钟鸣联圩、顺安联圩、新民圩、老洲圩、胥坝圩、安平圩等18个排灌区。总除涝面积16.57万亩,灌溉面积1.06万亩,旱涝保收面积15.06万亩,基本达到“遇旱有水,遇涝排水”的要求。累计完成投资741万元。1986年以后,在西联圩、东联圩及洲区兴建电力排涝站23座、机械排涝站5座,同时根据实际情况,拆除3座电力灌溉站和3座机械排涝站。1990年,全县固定机电排灌站共142座,装机361台,2.07万千瓦。其中:电力排灌站104座,装机298台,1.85万千瓦;电力灌溉站28座,装机39台,1149千瓦;机械排涝站10座,装机24台,1138千瓦。总除涝面积16.75万亩,保证灌溉面积0.68万亩,旱涝保收面积15.59万亩。形成万亩以上排灌区7个。

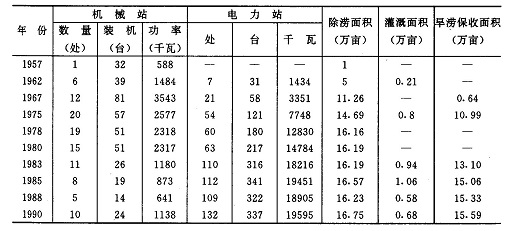

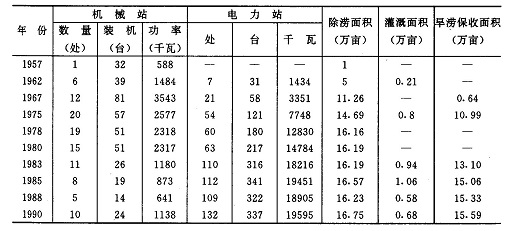

1957~1990年部分铜陵县机电排灌站情况

本县机电排灌站均为中、小型站。中型站有钟仓、犁桥、和平、红旗、张村等5座电力排灌站,共装机49台,4745千瓦,配轴流泵49台,以排为主,结合灌溉,受益面积5.36万亩。中型站均为国有国营。小型站由国家、集体共同投资兴建,由所在乡镇管理经营。小型站共137座,总装机312台,1.60万千瓦,受益面积12.07万亩。兹将5座中型站及能使5000亩以上农田受益的小型站分记如下:

钟仓电力排灌站。属中(三)型排灌结合,闸站结合工程。位于顺安新河西岸钟仓乡钱村南,靠团进山脚。因座落钟仓乡境,故名。是本县最大的排灌站。建于1973年6月,1976年12月竣工。工程由县水利局设计,国家基建投资154.4万元。该站由自流排水闸和一级电力排水站组成。排水闸设有7孔,单孔径3×3米,自排流量62秒立方米。排水站系钢筋混凝土框架整体结构,压力水箱,机泵梁。装立式155千瓦电机16台,共2480千瓦,配36吋立式轴流泵16台,机排流量32秒立方米,扬程5.4米。站内有35千伏直变供电所。排水总面积90.64平方公里。其中:铜陵市10.1平方公里,东湖区37.5平方公里,西湖区33.79平方公里,太平乡9.25平方公里,是本县万亩以上排灌区之一。区内置有排水沟渠和二级排水站等设施。受益范围有钟仓、西湖、城郊、太平、顺安5个乡镇,设计效益6.5万亩,其中旱涝保收面积2.65万亩,1990年达到效益2.78万亩。

犁桥电力排灌站。属中(三)型排灌工程,位于犁桥街东侧。工程由县水电局设计,1976年1月兴建,1977年12月竣工。国家投资42.14万元。是钟仓闸站排水区的二级排水站,主排东湖及西湖一部分积水。该站系框架式整体结构,压力水箱长20米,建有3孔3×2米排水闸,自排流量12秒立方米,装立式130千瓦电机8台,80千瓦电机2台。配20吋立式轴流泵10台,机排流量13.4秒立方米,扬程7.3米,电源由谢家垅变电所以35千伏线路直供。

和平电力排灌站。属中(四)型排、灌、引结合工程。位于西联圩内后头汪北。因座落和平乡境,故名。工程由县水电局设计。1972年兴建,1973年6月竣工。设计排水面积12.7平方公里,效益1.7万亩,旱涝保收面积1.5万亩,是本县万亩以上排灌区之一。国家投资36.47万元。该站为框架式整体结构。建钢筋混凝土穿堤涵箱2个,孔径2×2米,涵长68.1米,自排流量6.8秒立方米。装立式55千瓦电机10台,配20吋立式轴流泵10台,排水流量6秒立方米。电源由钟仓变电所以10千伏出线接站。因站址地基为薄的淤泥砂壤土和厚的细砂、粉砂层,地基出现沉陷。1975年和1983年两次技术测定,涵底最大沉陷为83~102厘米。1980年接长迎水坡涵箱10米,并建竖井启闭机。1983年对裂缝加做橡皮以止水,沉陷趋向稳定。1984年汛期排涝成效颇大。

红旗电力排灌站。属中(四)型排灌工程。位于和平乡红庙埂。1966年4月始建,同年10月建成。国家投资8.79万元。1967年汛期受益,因原装的5台机泵质量差,1984年更新,选用立式55千瓦电机5台,共275千瓦,配20吋立式轴流泵,最高扬程6.5米。排水流量3秒立方米,排水面积13平方公里,主排和平乡境内高地渍水,有较好的灌溉效益,与和平电力排灌站相辅佐。

张村电力排灌站。位于东联圩内的张村,故名。系东联圩一级站。属中(三)型排灌结合、闸站结合电力排灌闸站工程,是县境第二大站。工程由县水利局设计,设计排水面积42.37平方公里,有效灌溉面积2.41万亩,旱涝保收面积2.36万亩,是本县万亩以上排灌区之一。1973年1月兴工,1977年10月竣工。国家投资63.1万元。该站泵室的水泵层为整体钢筋混凝土框架结构,2个穿堤涵单孔径3×3米,涵底高程4米,涵长67.75米,内设竖井,外建防洪闸,自排流量为22秒立方米。站前建有控制闸1座,电机组选用155千瓦电机8台,共1240千瓦,配36吋立式轴流泵8台,排水流量16秒立方米,扬程6米,电源由钟仓变电所以10千伏出线供电。该站在1983年的排涝中作用显著。

永丰电力排灌站。座落于东联圩牛鼻拐处。1967年兴建,1985年改造,系框架式整体结构,装电机7台,385千瓦,配20吋立式轴流泵7台。机排流量4.2秒立方米,以排为主,排灌结合,效益为1.03万亩,除涝标准达5年一遇;灌溉流量1.2秒立方米,保证灌溉面积1万亩,旱涝保收面积1万亩,是本县万亩以上排灌区之一。

水浒电力排灌站。1967年兴建。居东联圩内流潭圩西埂老顺安河东岸,系框架式整体结构,装电机5台,355千瓦,配20吋立式轴流泵5台。排水流量3秒立方米,灌溉流量1.2秒立方米,受益面积8600亩,排涝标准近5年一遇。

工商殿电力排涝站。站址在东联圩陈家湾处。国家投资21.91万元。1978年12月建成。装电机10台,555千瓦,配20吋轴流泵10台,机排流量6秒立方米,排涝面积7200亩。

老洲电力排涝站。位于县城西、隔夹江与城关镇相望。1973年建,装电机6台,330千瓦。配20吋轴流泵6台,排水流量3.6秒立方米,与老洲机械排涝站合计排涝面积7200亩。

紫胥电力排涝站。座落胥坝乡紫胥圩衣冠2队处。1967年建,钢筋混凝土框架结构。装机8台,440千瓦,配20吋立式轴流泵8台。与排灌区内五星机站联袂,主排旭光、洪楼2村农田渍水,紫胥圩排水标准达5年一遇,效益1.04万亩,是本县万亩以上排灌区之一。

文沙电力排涝站。位于胥坝乡文沙圩小江坝西。建于1977年,装电机6台,330千瓦,配20吋轴流泵6台,受益5440亩。

西江电力排灌站。位处安平圩西边的西江村。1977年兴建,国家投资13.3万元。是本县唯一的墩墙式整体结构站。装电机8台,440千瓦,配20吋水泵8台。与杨村电排站共司安平圩的排灌水,受益田亩2.2万亩,是县境万亩以上排灌区之一。

董店电力灌溉站。座落董店乡板桥冲。1961年经省、池州专区水电局批准,建四级电灌站。同年12月动工,至翌年9月完成土建工程80%。其间,省、专区几次组织专人赴实地勘察研究,认为:该站灌区属丘陵岗地,砂砾土壤,水易渗透流失,且水源缺,渠道长,高差大,难管理,若该站建成投产,每亩水费高达17元,社队不堪承负。建议办小型蓄水工程。1962年11月省水电厅通知停建。1978年大旱后,铜陵市政府又批准续建,经两年施工,建成四级站、防洪闸、渡槽等7项主体工程,同时整修开挖渠道长9272米。装机容量为8台机组共665千瓦。累计耗资70余万元。设计效益8000亩,但迄今只一、二级站曾灌溉过板桥、舒山2村部分农田;三、四级站未产生过作用,倘遇大旱之年,本灌区近万亩农田仍缺水灌溉。

清代,民国时期,农田全赖引水灌溉。以开明缺、设涵闸控制引流,田间挖一些简单沟渠以引水利灌。圩区,水系紊乱,河渠沟汊,犬牙交错;堤埂上相距不到三四百米就建一座斗门,有的地方既建高斗门引水抗旱,又建低斗门疏除积水,设施多简陋零散,易致穴崩而成溃堤之灾;若临江河上涨,则因引水机会少而成涝。山丘区在塘坝埂上设涵洞,引水灌田,在抗旱中起过一定作用。

建国后,县政府注重引水灌溉能力的提高。70年代后,把开引水沟渠,建控制水涵闸作为水利建设的重点。洲圩区,对旧有水系进行调整,旧的沟洫根据需要,或填平,或截直拓宽疏浚,并新开了一些重点沟渠;全县64个圩口,共开挖改造主要沟渠162条,总长321.9公里;主要圩口配合灭螺,完成沟、渠、路、林、桥、闸配套工程,引水标准达20年一遇(按非汛期4~5月份最大三天暴雨152毫米三天引出的设计标准)。山丘区,已基本形成以水库、当家塘为骨干,小型塘坝为基础的“长藤结瓜”式自流灌溉系统。山丘区较大的自流灌区有:

圣冲水库灌区。1970年始建灌区配套工程,至1985年,建成东西2干渠长14公里,支渠2条长8公里。同时,建干渠进水闸1座,渡槽5座,泄洪闸1座;支渠进水闸2座,渡槽5座,泄洪闸1座,斗门10座,公路桥3座,灌区内还有万亩以上大山塘8处。形成有效灌溉面积1.2万亩的灌溉区。受益范围有顺安、新桥、钟鸣3个乡的14个村。

牡丹水库灌区。1965年开挖5公里长总干渠1条,东、西、中简易灌溉渠3条,并建放水闸7座,渡槽2座。因无很好配套,又历多年山洪冲刷,设施近圮。1984年经县水利局规划设计,决定续建灌区配套工程,建成项目有:延长总干渠2公里,挖东干渠5.14公里,支渠9条;渠上建人行桥20座,灌溉闸9座,渡槽5座,石渠3处,跌水19处,共投资10万元。有效灌溉面积达8000亩,受益范围为钟鸣镇的5个村。

丁冲水库灌区。1982年始建灌区配套工程,翌年完工。开总干渠1条,长4030米,引水渠1条长300米,东干渠1条长400米,西干渠1条长7000米。为开源节流,调节灌区用水,在朱村河上游建郎坑坝1道。另有配套建筑52项。灌区内有1~10万方大山塘33口,基本形成蓄、引、提(小混流泵)相结合,以自流灌溉为主的灌区。有效灌溉面积4000亩。受益范围有朱村乡8村68个生产队。

十里长冲水库灌区。1983年5月始建区配套工程,1985年竣工。完成总干渠1条长8160米,东干渠11条长85米,西干渠1条长320米,配套建筑物44处。有效灌溉面积5000亩,受益范围有董店乡的长冲、双龙、舒山、东山4个村及板桥村部分农田。

机电排灌

排灌机具排灌机具有动力机具和提水机具,建国前,无动力机具,排灌水靠人力驱动,提水机具多为水车。建国后,动力机具有柴油机、电动机等。1990年全县农用排灌动力机械达8632台,4.20万千瓦;提水机具有水车、水泵等。

1953年县建设科购进美制柴油机2台,共17千瓦,置城郊周冲县农场作试范性排涝。翌年,又新购柴油机8台,共88.20千瓦。此后,柴油机逐步发展。1980年全县有柴油机405台,8007.80千瓦。80年代初,柴油供应偏紧,部分柴油机被功效高的电动机取代,部分柴油机则闲置。1985年柴油机减至355台,6565.80千瓦。其中流动柴油机336台,5693.30千瓦。

1962年山丘区购置电动机31台,1434.70千瓦。1966年圩区始用电动机。1969年洲区亦开始使用。1975年全县有电动机299台,1.05万千瓦。1978年发展到492台。1.79万千瓦。翌年猛增至1246台,2.10万千瓦。此后,电动机数量逐渐增多,功率逐年增大,成为农田排灌的主要动力。1985年共有电动机1510台,2.91万千瓦。其中流动电动机1169台,9610.86千瓦。

民国16年(1927年),永丰圩刘村船民刘和根,私购1台抽水机,以出租方式为周围刘姓3个自然村农田排涝,然不到一年,便因蚀本而拆运浙江。建国后,随着机电排灌站的兴建,水泵开始应用。水泵的类型,50年代末至60年代初,均为轴流泵,它与固定机电站中的动力机械配套应用。60年代末以后,供电状况日益改善,移动方便的潜水混流泵始有应用并渐趋普及。70年代后,水泵取代水车成为农田排灌的主要机具。1985年全县有水泵2341台。其中:抽流泵157台;混流泵2184台,2978.2千瓦。1990年有水泵8632台。

机电排灌站1957年7月,国家投资30.78万元。在钟仓山嘴建铜陵县第一座固定煤气机排涝站,装机32台,588千瓦,配12寸混流泵,主排官庄圩上圩及凤心闸内渍水,因选址不当,嗣废。

1959~1966年,洲圩区建机械排涝站9处;丘陵区利用矿区电源,建了一批电力灌溉站。1986年秋,兴建钟仓、大通2座35千伏变电所。翌年,圩区始建电力排涝站。至1968年建成6处,另机改电站1处。60年代末,大通变电所始向和悦、永平等地输电,遂在洲区建电力排灌站;丘陵地区继续发展小型机电灌溉站。1970年全县建排灌站54处,装机175台,8402.50千瓦。

70年代后,洲圩区机电排灌站建设采取等高截洪,丘圩分家,高水高排,低水低排,排蓄结合,闸站结合综合治理措施。站的布局按圩内地形水系采用集中或分散,分区分级抽排形式。站的枢纽工程选取排、灌、引三位一体的结构。1971~1973年,东联圩内建成张村站、工商殿站,坝埂头机站改成电站,扩大了永丰站;西联圩内建设和平、钟仓2座中型电力排灌站,并建成犁桥站、枣树弯站,改建了红旗站;西湖内建起8座小型电力排灌站,作为钟仓站的二级站;顺安联圩内建起顺安联圩站。1971~1974年,洲区建起老洲圩电排灌站、光辉电排站、安平圩西江电排灌站、城郊新兴闸电排站等。1976年完成钟仓变电所扩建工程,保证了各排灌站的正常用电。继之将西联圩内不适用的九字湾电排站和太平机排站拆除,将东联圩内联胜、水浒、东城3站作为张村站二级站。1979年,顺安、朱家嘴2座变电所建成,进一步改善了供电状况。80年代初,全县形成电力排灌网。1985年,全县固定机电排灌站共120座,装机360台,2.03万千瓦。其中:电力排灌站81座,装机272台,1.63万千瓦;电力灌溉站31座,装机69台,3205千瓦;机械排涝站8座,装柴油机19台,873千瓦。形成东联圩、西联圩、钟鸣联圩、顺安联圩、新民圩、老洲圩、胥坝圩、安平圩等18个排灌区。总除涝面积16.57万亩,灌溉面积1.06万亩,旱涝保收面积15.06万亩,基本达到“遇旱有水,遇涝排水”的要求。累计完成投资741万元。1986年以后,在西联圩、东联圩及洲区兴建电力排涝站23座、机械排涝站5座,同时根据实际情况,拆除3座电力灌溉站和3座机械排涝站。1990年,全县固定机电排灌站共142座,装机361台,2.07万千瓦。其中:电力排灌站104座,装机298台,1.85万千瓦;电力灌溉站28座,装机39台,1149千瓦;机械排涝站10座,装机24台,1138千瓦。总除涝面积16.75万亩,保证灌溉面积0.68万亩,旱涝保收面积15.59万亩。形成万亩以上排灌区7个。

1957~1990年部分铜陵县机电排灌站情况

本县机电排灌站均为中、小型站。中型站有钟仓、犁桥、和平、红旗、张村等5座电力排灌站,共装机49台,4745千瓦,配轴流泵49台,以排为主,结合灌溉,受益面积5.36万亩。中型站均为国有国营。小型站由国家、集体共同投资兴建,由所在乡镇管理经营。小型站共137座,总装机312台,1.60万千瓦,受益面积12.07万亩。兹将5座中型站及能使5000亩以上农田受益的小型站分记如下:

钟仓电力排灌站。属中(三)型排灌结合,闸站结合工程。位于顺安新河西岸钟仓乡钱村南,靠团进山脚。因座落钟仓乡境,故名。是本县最大的排灌站。建于1973年6月,1976年12月竣工。工程由县水利局设计,国家基建投资154.4万元。该站由自流排水闸和一级电力排水站组成。排水闸设有7孔,单孔径3×3米,自排流量62秒立方米。排水站系钢筋混凝土框架整体结构,压力水箱,机泵梁。装立式155千瓦电机16台,共2480千瓦,配36吋立式轴流泵16台,机排流量32秒立方米,扬程5.4米。站内有35千伏直变供电所。排水总面积90.64平方公里。其中:铜陵市10.1平方公里,东湖区37.5平方公里,西湖区33.79平方公里,太平乡9.25平方公里,是本县万亩以上排灌区之一。区内置有排水沟渠和二级排水站等设施。受益范围有钟仓、西湖、城郊、太平、顺安5个乡镇,设计效益6.5万亩,其中旱涝保收面积2.65万亩,1990年达到效益2.78万亩。

犁桥电力排灌站。属中(三)型排灌工程,位于犁桥街东侧。工程由县水电局设计,1976年1月兴建,1977年12月竣工。国家投资42.14万元。是钟仓闸站排水区的二级排水站,主排东湖及西湖一部分积水。该站系框架式整体结构,压力水箱长20米,建有3孔3×2米排水闸,自排流量12秒立方米,装立式130千瓦电机8台,80千瓦电机2台。配20吋立式轴流泵10台,机排流量13.4秒立方米,扬程7.3米,电源由谢家垅变电所以35千伏线路直供。

和平电力排灌站。属中(四)型排、灌、引结合工程。位于西联圩内后头汪北。因座落和平乡境,故名。工程由县水电局设计。1972年兴建,1973年6月竣工。设计排水面积12.7平方公里,效益1.7万亩,旱涝保收面积1.5万亩,是本县万亩以上排灌区之一。国家投资36.47万元。该站为框架式整体结构。建钢筋混凝土穿堤涵箱2个,孔径2×2米,涵长68.1米,自排流量6.8秒立方米。装立式55千瓦电机10台,配20吋立式轴流泵10台,排水流量6秒立方米。电源由钟仓变电所以10千伏出线接站。因站址地基为薄的淤泥砂壤土和厚的细砂、粉砂层,地基出现沉陷。1975年和1983年两次技术测定,涵底最大沉陷为83~102厘米。1980年接长迎水坡涵箱10米,并建竖井启闭机。1983年对裂缝加做橡皮以止水,沉陷趋向稳定。1984年汛期排涝成效颇大。

红旗电力排灌站。属中(四)型排灌工程。位于和平乡红庙埂。1966年4月始建,同年10月建成。国家投资8.79万元。1967年汛期受益,因原装的5台机泵质量差,1984年更新,选用立式55千瓦电机5台,共275千瓦,配20吋立式轴流泵,最高扬程6.5米。排水流量3秒立方米,排水面积13平方公里,主排和平乡境内高地渍水,有较好的灌溉效益,与和平电力排灌站相辅佐。

张村电力排灌站。位于东联圩内的张村,故名。系东联圩一级站。属中(三)型排灌结合、闸站结合电力排灌闸站工程,是县境第二大站。工程由县水利局设计,设计排水面积42.37平方公里,有效灌溉面积2.41万亩,旱涝保收面积2.36万亩,是本县万亩以上排灌区之一。1973年1月兴工,1977年10月竣工。国家投资63.1万元。该站泵室的水泵层为整体钢筋混凝土框架结构,2个穿堤涵单孔径3×3米,涵底高程4米,涵长67.75米,内设竖井,外建防洪闸,自排流量为22秒立方米。站前建有控制闸1座,电机组选用155千瓦电机8台,共1240千瓦,配36吋立式轴流泵8台,排水流量16秒立方米,扬程6米,电源由钟仓变电所以10千伏出线供电。该站在1983年的排涝中作用显著。

永丰电力排灌站。座落于东联圩牛鼻拐处。1967年兴建,1985年改造,系框架式整体结构,装电机7台,385千瓦,配20吋立式轴流泵7台。机排流量4.2秒立方米,以排为主,排灌结合,效益为1.03万亩,除涝标准达5年一遇;灌溉流量1.2秒立方米,保证灌溉面积1万亩,旱涝保收面积1万亩,是本县万亩以上排灌区之一。

水浒电力排灌站。1967年兴建。居东联圩内流潭圩西埂老顺安河东岸,系框架式整体结构,装电机5台,355千瓦,配20吋立式轴流泵5台。排水流量3秒立方米,灌溉流量1.2秒立方米,受益面积8600亩,排涝标准近5年一遇。

工商殿电力排涝站。站址在东联圩陈家湾处。国家投资21.91万元。1978年12月建成。装电机10台,555千瓦,配20吋轴流泵10台,机排流量6秒立方米,排涝面积7200亩。

老洲电力排涝站。位于县城西、隔夹江与城关镇相望。1973年建,装电机6台,330千瓦。配20吋轴流泵6台,排水流量3.6秒立方米,与老洲机械排涝站合计排涝面积7200亩。

紫胥电力排涝站。座落胥坝乡紫胥圩衣冠2队处。1967年建,钢筋混凝土框架结构。装机8台,440千瓦,配20吋立式轴流泵8台。与排灌区内五星机站联袂,主排旭光、洪楼2村农田渍水,紫胥圩排水标准达5年一遇,效益1.04万亩,是本县万亩以上排灌区之一。

文沙电力排涝站。位于胥坝乡文沙圩小江坝西。建于1977年,装电机6台,330千瓦,配20吋轴流泵6台,受益5440亩。

西江电力排灌站。位处安平圩西边的西江村。1977年兴建,国家投资13.3万元。是本县唯一的墩墙式整体结构站。装电机8台,440千瓦,配20吋水泵8台。与杨村电排站共司安平圩的排灌水,受益田亩2.2万亩,是县境万亩以上排灌区之一。

董店电力灌溉站。座落董店乡板桥冲。1961年经省、池州专区水电局批准,建四级电灌站。同年12月动工,至翌年9月完成土建工程80%。其间,省、专区几次组织专人赴实地勘察研究,认为:该站灌区属丘陵岗地,砂砾土壤,水易渗透流失,且水源缺,渠道长,高差大,难管理,若该站建成投产,每亩水费高达17元,社队不堪承负。建议办小型蓄水工程。1962年11月省水电厅通知停建。1978年大旱后,铜陵市政府又批准续建,经两年施工,建成四级站、防洪闸、渡槽等7项主体工程,同时整修开挖渠道长9272米。装机容量为8台机组共665千瓦。累计耗资70余万元。设计效益8000亩,但迄今只一、二级站曾灌溉过板桥、舒山2村部分农田;三、四级站未产生过作用,倘遇大旱之年,本灌区近万亩农田仍缺水灌溉。