目录

第三节 城乡人口

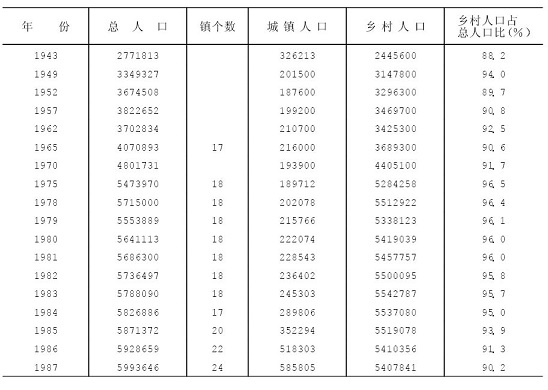

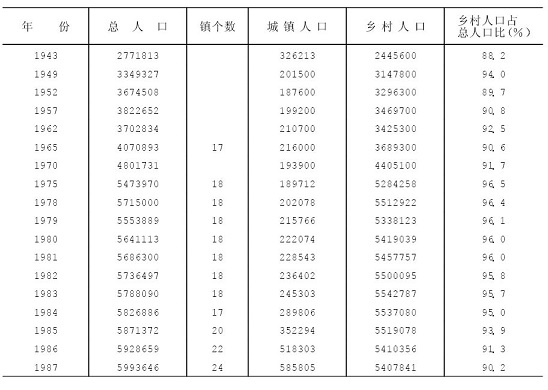

区内城乡人口分布,历来以乡村人口占绝大多数。据民国32年(1943年)统计:境内10县总人口为2771813人,其中乡村人口为2445600人,占总人口88.2%。城镇人口为326213人,占总人口的11.8%。当时正值抗日战争时期,乡村经济凋敝,有不少农民涌进城镇谋生。

1949年底,全区乡村人口为3147800人,占全区总人口93.2%。50年代,乡村人口均在94%以上,城镇人口约5%。60年代相对稳定。1968年以后,城镇知识青年分批下放农村插队落户,城镇居民也有下放农村的。到1970年,乡村人口上升为4405100人,占全区总人口95.5%,上升了1个百分点。此时城镇人口相对减少,比重降至4.4%,到了谷底。1975年以后,下放人口又陆续回城,乡村人口才降到94%以下。

1978年以来,由于正确执行了农业人口转入非农业人口的一系列政策(即“农转非”),乡村人口合法迁入城镇的逐年增加,城镇人口比重开始回升。据1982年底统计,全区乡村人口为5500095人,占总人口(5736497人)的95.8%;城镇人口236402人,占总人口的4.12%。据1985年统计,全区乡村人口5519078人,占总人口的93.9%,下降了0.73个百分点;城镇人口相对增加到352294人,占总人口的6.0%(全省1984年为16.5%),比1982年上升了0.73个百分点。在此期间,户口管理依然执行农业人口不得随意转为非农业人口的规定,除按政策给予照顾外,可转移部分农村多余劳动力进城,搞活城乡经济。农民进城可以经营企业或当农民工,但仍然是“离土不离乡”,仍属农村户口。另有少数农民按政策可迁入城镇,为“自理口粮”户口。1986年,城镇人口中自理口粮常住人口为29100户,69619人,占城镇人口的13%。1987年,城镇人口增至585805人(其中有306098农业人口),占总人口的9.77%。城镇人口比重虽然相对增加,但占总人口的比重很小,90%仍为乡村人口,说明全区人口城镇化水平较低。

全区城镇人口的规模,以小城镇占优势。1982年人口普查时,全区18个镇中,贵池县池州镇人口最多,为45477人;最少的桐城青草镇只有1761人。到1986年止,还没有10万人以上的镇,5万人以上的镇只有池州镇(55649人),其它都是2万人左右的小城镇。最小的建置镇是枞阳县汤沟镇,只有7928人。

表42城镇与乡村人口

1949年底,全区乡村人口为3147800人,占全区总人口93.2%。50年代,乡村人口均在94%以上,城镇人口约5%。60年代相对稳定。1968年以后,城镇知识青年分批下放农村插队落户,城镇居民也有下放农村的。到1970年,乡村人口上升为4405100人,占全区总人口95.5%,上升了1个百分点。此时城镇人口相对减少,比重降至4.4%,到了谷底。1975年以后,下放人口又陆续回城,乡村人口才降到94%以下。

1978年以来,由于正确执行了农业人口转入非农业人口的一系列政策(即“农转非”),乡村人口合法迁入城镇的逐年增加,城镇人口比重开始回升。据1982年底统计,全区乡村人口为5500095人,占总人口(5736497人)的95.8%;城镇人口236402人,占总人口的4.12%。据1985年统计,全区乡村人口5519078人,占总人口的93.9%,下降了0.73个百分点;城镇人口相对增加到352294人,占总人口的6.0%(全省1984年为16.5%),比1982年上升了0.73个百分点。在此期间,户口管理依然执行农业人口不得随意转为非农业人口的规定,除按政策给予照顾外,可转移部分农村多余劳动力进城,搞活城乡经济。农民进城可以经营企业或当农民工,但仍然是“离土不离乡”,仍属农村户口。另有少数农民按政策可迁入城镇,为“自理口粮”户口。1986年,城镇人口中自理口粮常住人口为29100户,69619人,占城镇人口的13%。1987年,城镇人口增至585805人(其中有306098农业人口),占总人口的9.77%。城镇人口比重虽然相对增加,但占总人口的比重很小,90%仍为乡村人口,说明全区人口城镇化水平较低。

全区城镇人口的规模,以小城镇占优势。1982年人口普查时,全区18个镇中,贵池县池州镇人口最多,为45477人;最少的桐城青草镇只有1761人。到1986年止,还没有10万人以上的镇,5万人以上的镇只有池州镇(55649人),其它都是2万人左右的小城镇。最小的建置镇是枞阳县汤沟镇,只有7928人。

表42城镇与乡村人口