目录

财政管理

【预决算管理】

预算内资金管理

解放初,市财政为单位预算,各项管理制度不健全,1951年只有收支概算。1953年,市财政改为一级预算,开始实行预决算管理制度。1957年,根据努力增加收入、积极保证支出、开辟新财源、保证既定的事业开支和重点经济建设的原则制订预算,力求收支平衡。当年预算收入407.31万元,其中各项税收354.4万元,企事业收入28.1万元;预算支出448.34万元,其中经济建设费238.93万元。60—70年代,市财政预算依据省下达任务指标编制。80年代后,收入预算根据省下达的任务和市实际情况编制;支出预算的编制本着确保财政收支平衡的原则,统筹兼顾,量力而行,适当增加,突出重点。预算经市人民代表大会审查通过后,由市财政局执行。1981年收入完成预算的101%,支出占预算的93%;1985年收入完成预算的100.41%,支出占预算的93.6%。1986年,根据中央和省确定的原则,对财政预算的编制及财政收支结构进行调整,年终收入完成预算的109.68%。支出总预算3600万元,比上年增长19.8%,其中城市维护费1200万元,比上年预算增长3.9%;科技三项费用18万元,增长10.6%;农林水部门事业费51.62万元,增长23.8%;支农支出41万元,增长24.2%;工交事业费31.74万元,增长25.7%;文教科卫事业费1343.7万元,增长36.4%(其中教育事业费724.86万元,增长44.6%);其他部门事业费86.21万元,增长40%;抚恤和社会救济费117.8万元,增长13.6%;行政管理费593.21万元,增长42.5%;其他支出28.7万元,增长22.1%;总预备费54万元,与上年持平。另动用上年机动财力和石化总厂补助款安排900万元。1987年,预算收入安排根据省分配市财政收入任务,按当时财政体制计算收入,支出预算在减去中央借款后,根据市当年可用财力安排。各部门严格执行核定支出预算,会议费以上年为基数压缩50%,并试行会议费综合定额包干,差旅费、公费医疗费管理实行与个人利益直接挂钩办法。

市级财政决算每年编报1次,并报请市人民代表大会审议通过,同时报省财政厅审核。1957年前,城乡自筹资金管理仅在预算内资金支出决算中附带进行决算。1957年后根据省财政厅要求,城乡自筹资金收支情况也编制决算,报省财政厅审核。

预算外资金管理

解放初,预算内财力无法满足建设需求。1954年开征城乡筹款,即各项附加收入,解决预算内暂无力解决、市民公益事业又迫切需要的公益开支。此项城乡自筹资金以解决地方建设事业为主,筹得资金与中央分成,分成所得资金由市财政部门统筹安排。1954、1955年城乡筹款收支无预决算,均编制收支明细表。1956年后,历年均编制城乡自筹资金预决算。1954年城乡筹款10.3万元,地方建设支出7.11万元,其中经济建设费4.3万元,社会文教费0.9万元,行政管理费1.87万元,其他366.6元。1956年城市自筹资金24.09万元,上年结转3.79万元,以前支出收回697.95元,共计27.95万元,超过年初计划的201.87%;城市自筹支出14.42万元,其中经济建设费4.91万元,社会文教费8.77万元,行政管理费0.74万元。乡村筹款分成收入0.56万元,开支乡镇电话费用及填补上年透支共0.38万元,当年结余0.18万元。

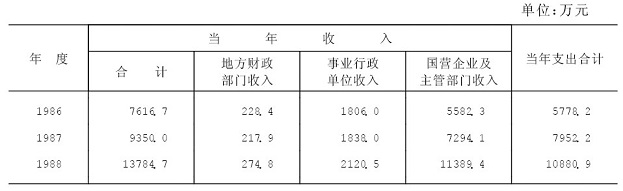

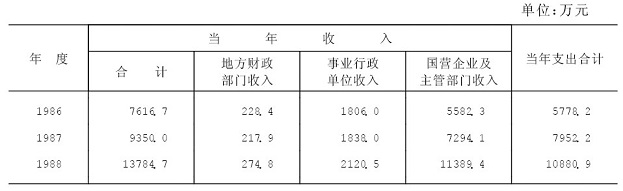

(表33—9)全市预算外资金收支概况

1954年将临时性、服务性、工本性、补偿性、自给性、养护性及差额补助列为特种资金,不列入国家预算。50—70年代,这部分资金极为有限,各部门自收自支的资金也很少。80年代扩大地方财权,各部门、各单位自收自用资金猛增。1985年,市预算外资金收入达5800万元。为加强对其管理,市财政局制订《安庆市预算外资金管理办法》。1986年在对自收自支等预算外资金较多单位进行调查摸底的基础上,拟定《安庆市预算外资金管理实施细则》,采取“坚持自主,集中存储,计划使用,灵活融通”的办法予以控制。同时,转发财政部《关于“小钱柜”资金专户存储的若干规定》,将全市“小钱柜”资金集中交入“财政预算外存款”科目开立的“清理整顿小钱柜资金”专户。1987年,市政府颁发《关于加强预算外资金管理暂行办法》,规定行政、事业单位(包括企业主管部门)的预算外资金,在资金所有权不变的前提下,实行由财政部门立专户储存,利息照计,开支由主管部门审批、银行监督的管理办法。同年,财政局制订事业行政单位预算外资金实行财政专户储存的具体规定。当年采用余额存储方式的存储专户20户,资金200.4万元,财政融资5万元。1988年,市财政局采用余额存储、定额存储、收支两条线3种方式,使专户存储达24户,金额205.38万元,并对13个单位融资122万元,帮助部分单位资金短期周转。当年收回融资资金43万元。

【企业财务管理】

财务管理制度

企业财务管理工作1953年起步,配备兼职干部,但经常变动。1954年配备专职干部,1955年建立企业财务管理制度。1957年5月,市财政局制订《安庆市工业企业财务管理注意事项》和《安庆市工业系统财务人员互助办法》,改进工业企业财务核算方法。1959年,组织全市企业财务工作评比,促进企业财务管理人员提高工作水平。1960年,发动企业职工参加财务管理工作,通过清产核资,使23户企业建立健全财务制度,加强经济核算,剔除不合理损失,增加企业收入80余万元。同年,市财政局对企业财务决算进行审查,处理违反财经制度和财经纪律的企业,督促企业将欠缴的财政收入解缴入库。1963年开展经济活动分析,推行车间核算,建立健全成本核算制度。1964年对企业决算采取初审、复审、专门交谈的审查办法,健全决算制度,增加收入20.2万元;并指导企业财务人员处理呆帐,增加收入70.5万元。1978年召开全市企业财务工作会议,试行企业班组经济核算,推广石棉厂班级核算的经验,并在东风袜厂主办由财务、生产科长、主办会计、车间班组核算员和工人参加的针织纺织行业班级核算员训练班。是年,全市国营企业有51个车间、377个班组实行车间班级核算。1982年,着手企业财务管理整顿:(1)总结纺织厂和农药厂全面经济核算制的经验,具体帮助第三制药厂加强会计基础工作,使企业内部考核指标同经济责任制相结合;(2)按照《国营供销企业会计制度》,统一全市国营企业会计制度;(3)围绕提高经济效益,开展经济分析活动。当年市属预算内工业企业亏损面由上年的17.1%下降到14.47%,4个单位实现扭亏。1983年,帮助火柴厂建立财务管理23条和“一支笔”审批制度,并在全市工业企业中推广。

成本管理

50年代,企业财务成本核算程序不完备。60、70年代,核算方法不断改进,质量提高。市财政局对上报的企业财务决算进行严格审查,严肃处理乱摊成本企业,使其及时调整。1963年建立成本核算制度,纠正大囫囵核算,当年工业可比产品成本比上年降低9.56%。80年代后,在加强企业财务各项管理制度的同时,对成本核算更加重视。1982年,市属预算内工业企业可比产品成本比上年下降1.42%。1986年10月起,对工商及其他企业开征的房产税和车船使用税列入企业管理费(或商品流通费)等成本费用。1987年,允许工业企业单个计算机系统价值在5万元以上的,在1~3年内摊入生产成本,商业企业单个计算机系统在5万元以下的,摊入当年生产成本(费用),累计数字超过5万元或购置企业属微利企业的,在3年内摊入成本。1987年市属预算内工业企业加强成本管理,降低原材料、燃料消耗429万元,节约费用开支182万元。1988年物价上涨幅度较大,市财政对企业职工的副食品补贴进入成本作出规定:(1)企业人均留利在500元以下(含500元)的,可以全部进入成本;(2)企业人均留利在501~800元的,按职工副食品价格补贴全额的30%进入成本;(3)企业人均留利在800元以上(不含800元)的,不得进入成本。同时规定副食品价格补贴在核算上作为工资基金列入工资总额,但不作为计提职工福利基金、工会经费、职工奖金和企业基金的基数。1988年7月,根据中央对实行承包经营责任制的国营工业企业提取技术开发费的规定,市财政局补充规定:已实行承包经营的亏损、微利企业,在不调整承包基数、不增加财政补贴、对提取的费用能自行消化的前提下,可以提取技术开发费;实施本办法后,企业不得再按销售额1‰重复提取开发、引进新产品奖励基金;对开发、引进新产品的设计、试制及推荐产品、提供信息和资料等方面有关人员的一次性奖励,改在技术开发费中列支;承包企业提取的技术开发费,专项用于研究、开发新产品、新技术,不得用于职工福利和发放奖金等支出。当年全市提取技术开发费267.7万元。10月国家开征印花税,11月开征土地使用税。国营企业按规定交纳的这两项税款,均从企业管理费中列支。

清产核资,扭亏增盈

1951年3月,根据《皖北区国营企业资金清理办法》,市工商、财政及企业主管部门组成清产核资工作组,对1951年2月31日实有财产进行清理。1957年,对工业企业流动资金定额进行查定,核定窑厂、酒厂、油粉厂、冰厂、新生布厂、合营针织厂等7户地方国营企业流动资金18.37万元,比原计划减少13.04万元。摸清1957年工业企业自有及视同自有流动资金实有额26.63万元,多余流动资金8.26万元。1961年,企业管理混乱,损失浪费、挪用占压资金现象严重。市财政部门在厂矿企业进行清资清产财务大检查。核定全市36个企业流动资金7231万元,清理呆滞积压物资273.73万元、不合理占用资金212.3万元、物资财产损失218.82万元,促进了生产发展和财政收入任务的完成。1964年初,全市再次进行清仓核资,查清市属32户企业财产物资损失564.29万元,不合理占用资金205万元,初步核定市属25户企业流动资金649万元。同时,核清积压物资总值37万元,处理利用资金8.8万元。1971—1974年,全市国营企业进行全面清产核资,重新核定流动资金和固定资产定额。1977年,财政局总结推广水泥厂扭亏、东风袜厂增盈的经验,年底亏损面由1976年的31%下降为26%,可比产品成本下降3.9%。1978年,财政部门帮助企业制订扭亏增盈奖励办法。1979年,将扭亏增盈工作及清仓查库和核资试点同企业整顿相结合,进一步改进重点亏损企业包干补贴办法,严格亏损拨补手续。当年,全市企业亏损面下降到17.8%,亏损额减少15.48%。1980年,市财政局派员配合有关部门对企业进行财产核查。经核定,全市流动资金损失218.07万元,扣除可回收残值5.05万元,净损失213.02万元,固定资产报废损失106.58万元,合计共损失319.6万元。采取措施后,全市企业亏损面下降到17.1%,亏损额由上年的430万元下降到170万元,氮肥厂、罐头公司、运输公司、土产公司等企业扭亏转盈。1983年,财政局会同经委帮助轧钢厂等5个企业扭亏为盈。1984年,财政和经委配合,将扭亏增盈作为企业整顿的重点,年初提出扭亏增盈目标,制定6项政策性措施,实行扭亏增盈责任制,并经常督促检查,使无线电一厂、三厂、罐头厂、茶厂扭亏,全市工业亏损额由1983年的147.4万元降为62.92万元。

利润分配

1953年规定:国营企业利润除留一小部分奖励基金外,悉数上缴财政;企业需要扩大再生产的流动资金、基本建设投资、技术组织措施费、新产品试制费、劳动安全保护费和零星固定资产购置费等经费均由财政预算拨给。商业企业实现利润每月以现金电解省财政厅,亏损由省财政厅从银行以现金拨补亏损单位。1957年,根据省财政厅关于市属国营企业(包括合营企业)超计划利润的30%缴同级金库作市级财政收入的规定,全市公私合营企业超利润分成总额3.26万元,市实际分成2.28万元。1958年改利润全额上缴为利润留成。10月,市财政局制订《安庆市地方国营、公私合营企业利润及基本折旧基金实行划转的规定》,市地方国营、公私合营工业、建筑安装、公用、文教等企业利润由原财政划转改为直接由人民银行划转。国营建筑企业实行利润分成,企业按年度决算利润从总额中分成12%,不再另行提取企业奖励基金和超计划利润分成,国家不再拨给技术组织措施费、新产品试制费、劳动安全保护费和零星固定资产购置费4项经费。1962年,除商业部门外,国营企业停止执行利润留成办法,恢复除奖励基金外全额上缴利润。奖励基金的提留以企业完成国家规定的几项经济和财务指标为依据。市级财政收入的利润、基本折旧基金全部就地上缴国库,市当年入库利润564.98万元。1973年1月,饮食服务业恢复实行利润分成办法,实现的净利润50%上缴市财政。在企业留成的50%中,25%上缴省饮食服务公司统一安排,25%留市饮食服务公司用于企业零星修建、零星固定资产购置、自筹基本建设、补充企业流动资金等。1974年1月,市各基层供销社试行利润分成办法,基层供销社实现利润的40%上缴市财政,60%留企业和主管部门。

1978年起,国营企业实行企业基金制度。国营工业企业在完成产量、品种、质量、消耗、劳动生产率、成本、利润、流动资金占用等8项指标和供贷合同后,经财政部门批准,可按职工全年工资总额的5%从实现利润中提取企业基金。该项基金主要用于购置职工集体福利设施、发展农副业生产、弥补职工福利基金的不足,以及发给职工社会主义劳动竞赛奖金。当年全市百元产值利润比上年增加3.06元,创历史最好水平,国营企业实现利润1328.3万元,比上年增长69%。1979年,企业基金制度将原规定按8项指标和供货合同考核改为按产量、质量、利润(包括实现利润和上缴利润)和供贷合同4项计划指标考核,政策性亏损企业比照盈利企业提取企业基金。同时,商业、物资系统也实行利润留成制度。物资企业实现利润的50%上缴市财政,50%留给企业。同年,市政府还选择纺织厂、染织厂、东风袜厂、帆布厂、皮革厂实行企业扩大自主权试点,并对11个单位试行超计划利润奖。当年全市企业提取企业基金、利润留成和超计划利润奖500万元,实现利润上缴2108.63万元。1980年制订《安庆市国营企业主管部门利润包干上缴、超收分成、每年递增、一定三年的试行办法》,企业主管部门每年上缴的企业收入超过包干上缴任务的部分,除上缴省部分外,分别按以下比例同市财政分成:一轻局、基建局、城建局、交通局自留60%,重工业局、文化局自留50%,纺织局、商业局自留40%,供销社自留35%。同年,对纺织厂等原5个扩权单位和新选定的6个工业、1个商业、1个供销企业继续进行扩大自主权试点。工业扩权企业实行流动资金有偿占用制度,征收资金占用费。对15个商业、建筑、文化和部分供销企业实行利润留成,染织总厂新染布车间实行利润“滚雪球”试点,所获利润用于发展生产、处理“三废”。推行“试行办法”后,全市国营企业共得到利润总数的37%,计1099.47万元,其中11个工业扩权企业与上年比较,产值增长22.84%,实现利润增长42%,入库利润增长25.88%,企业留利增长38%。1981年进一步完善利润包干办法,分成比例商业局由40%调到50%,供销社由35%提高到45%。对1980年实行提取企业基金办法的工交企业,分别不同情况改为利润包干上缴、超收留用或分成。对亏损企业实行亏损包干、超亏不补、减亏留用或分成的办法。剔除原材料价格上涨因素,当年市属国营预算内企业实现利润3819.3万元,企业留成利润1381.8万元。

1982年,商业系统部分企业进行利改税试点。1983年,除染织总厂“滚雪球”项目和燎原化工厂外,国营盈利企业从6月1日起全部实行利改税。1984年贯彻《国营企业第二步利改税试行办法》,促进经营承包兑现,实行利改税工业盈利企业当年留利789.7万元,人均留利339.15元,比上年增加61.54元。1985年全市盈利企业利润比上年增长17.9%,亏损企业亏损额比上年减少44.08%,全市预算内企业留利2042.05万元,比上年增长24.6%。1986年,市财政调整国营企业第二步利改税实施方案,核定各企业交纳的城市维护建设费、批发营业税和教育附加不再执行追回利润和抵扣所得税、调节税。在坚持第二步利改税的前提下,企业留利部分按比例分配到新产品试制基金、生产发展基金、后备基金、职工福利基金和职工奖励基金中。是年,国营预算内工业企业实现利润3003.2万元,其中归还专项借款949万元,所得税1019万元,调节税41万元,企业留利1164万元,国营预算内商业企业实现利润707万元,入库102万元,留利481万元;粮食企业盈利部分上缴33万元,所得税85.46万元,还贷85.2万元,企业留利164.6万元。1987年,按照“包死基数,确保上缴,超收全留,欠收自补”的原则,在第二步利改税基础上实行承包,对企业超目标实现利润,主要用于归还各种专项借款,但对1986年人均留利不足300元的企业,超收部分适当留给企业;对企业上缴利润目标采取“一户一定,一厂一策”办法,一般以本年计划、上年实绩或前3年平均数加适当增长速度为基数,既确保财政收入任务,又兼顾各方经济利益;承包期较长的企业除承包上缴利润目标任务,还要承包资产增值、技术进步、新产品开发等指标。1987年有38户实行承包经营,主要形式有一定4年的包实现利润和上缴利润、包技术改造和新产品开发、工资总额同经济效益挂钩的“两包一挂”;一定4年的“上缴利润递增包干”;一定1年的“企业当年上缴利润目标承包”;一定1年的“亏损包干”。1987年38户工业承包企业完成工业总产值54894万元,比上年增长16%;实现利润4611万元,是承包任务的122.99%,比上年增长69.57%。由于承包中实行多超收多还贷,企业实际承包上缴数与第二步利改税计算的企业应上缴数相等。1988年,对生产经营正常、经济效益增长稳定的企业采取“上缴利润递增包干”或“上缴利润基数包干,超收分成”;对生产利润微薄的短线产品企业和微利企业采取“上缴利润定额包干”或“实现利润包干”;对困难和亏损企业采取“亏损包干”和“亏损补贴定额递减包干”。实行承包经营责任制的国营预算内企业增加到65户,其中46户工业承包企业当年工业总产值比上年增长16.58%,实现利润6259.2万元,比上年增长38.95%;上缴利润1325.1万元,比上年增长45.45%,完成承包目标的101.67%;利润还贷比上年增长44.42%;企业留利比上年增长47.03%。同年,还有14户市属国营预算内工业企业实行工效挂钩,其中7户企业实行实现税利与工资总额挂钩,2户实行上缴税利与工资总额挂钩,1户实行实现利润同工资总额挂钩。当年,这14户企业实现利润4872.3万元,比上年增长28.74%,上缴利润1454.4万元,比上年增长31.26%,税前还贷2021.6万元,比上年增长57.1%。

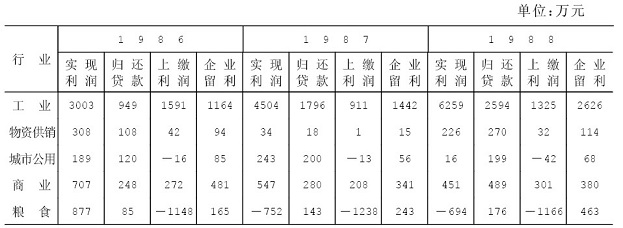

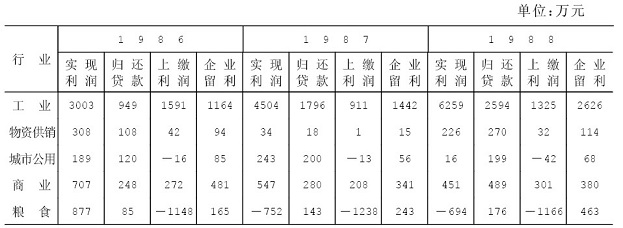

(表33—10)工商企业利润分配概况

【行政事业财务管理】

解放初,行政事业经费按月编制支出预算,经审批后统一拨给。50年代中期行政事业等办公经费开始包干使用。1957年,试行行政经费分管,并采取加强重点、督促检查的方法进行控制。市政府制订《安庆市直属机关节约公务经费方案》,规定会议费只限于印刷材料、文具、纸张、笔墨、水电等,按规定标准编造预算,经核准后拨款,凭据报销,结余上缴;电讯费在核定的电话费范围内开支,不得超过,事业机关的电讯费在事业费中开支,不能与行政经费混淆;办公费在所行标准内力争节约8~10%;一律停止购买小汽车、沙发、自行车、收音机等;差旅费根据出差地点、时间核算借给,返机关3天内办理报销手续。公用办公经费按定额预算基数包干使用,超支不补。同年,制订《安庆市中小学公用费节约办法》及办公用品领审管理制度、固定资产管理制度等中小学校财务管理制度。

80年代,各行政事业单位全面实行经费包干。1986年制订《社会文教事业单位财政管理若干问题的暂行规定》,明确对没有收入和有少量非固定收入的全额预算管理单位实行预算包干、结余留用、超支不补的管理办法;业务收入及其他收入占财政拨款15%左右的(扣除专项拨款),要建立事业发展、职工福利、职工奖励3项基金,其中事业发展基金比例一般不得低于60%;差额预算管理和自收自支管理单位采取核定收支、差额补助、增收节支留用、减收超支不补的管理形式,各项收入首先保证事业支出。同年,对救灾款的使用管理作出规定,建立负责筹集、管理、使用救灾款物的救灾扶贫基金会,推行无偿救济和有偿扶持相结合、保障生活与扶持生产相结合的办法。1987年,对教育经费实行综合定额加专款补助的办法。教职工工资、补助工资、职工救济费、助学金、公务费、一般设备购置费、修缮费、其他费用等综合定额经费按定额标准和学生人数核拨;大型设备和大型修缮补助费、离退休人员经费、进修人员培训费和特殊项目补助费专项补助由教育部门会同财政部门根据财力和学校实际情况核定下达。同年,采取措施控制医药费、长途电话和差旅费开支,加强机关小车、自行车管理。针对公费医疗超支严重的状况,对公费医疗实行分级管理、定额包干、节余留用、超支不补的办法。为加强执法机关的罚没财物和追回赃款赃物管理,规定执法机关依法收缴的罚没款、赃款赃物和没收物资变价款一律作为罚没收入上缴财政,办案补助费不超过罚没收入的30%。1988年,对事业单位实行预算管理逐级承包,承包指标收入以1987年实绩为基数,支出以1988年预算为基数,承包期内递减的事业费80%留单位,20%交主管部门。对行政经费包干进行改进,原则是定员定额、总额包干、节约留用、超支不补。职工工资实行工资总额包干,以1987年实际供给人数年工资额为基数,满编单位增人不增资,减人不减资;补助工资按工资额23%核定;职工福利费按每人每年72元核定。对于公用部分的办公费,市直机关部、委、办及公、检、法部门按编内人员每人每年350元核给,其他单位按300元核给;一般器具设备购置费及修缮费按编内人员每人每年50元核给;机动车辆维修和燃料费按批准供给车辆数,每部车每年按2000元核给;业务费以1987年预算计划数为基数核给。同时,加强对行政事业单位的审计管理,推行分级定期分类审计制度。

【乡镇财政管理】

1957年初,在菱湖乡进行乡财政试点。10月,郊区6个乡全面建立乡财政。1958年末撤销。1985年12月,郊区11个乡全部重建乡财政机构,实行一级财政管理。其财政体制为:定收定支,超收分成,结余留用,超支不补,一年一定。乡财政收入包括乡辖范围内的各种工商税收、农业税及附加、农林特产税、乡辖财政预算外收入、自有资金收入等。支出包括农经员经费、乡办小学民办教师补助费、计划生育经费、乡财政经费、社会救济事业费、乡政府行政经费等。1986年乡财政收入352.1万元,其中预算内收入316.8万元,预算外收入2万元,自有资金收入33.3万元。此外,上级补助41.5万元,超收分成26.5万元,上年结余12.9万元。支出79.5万元,其中预算内支出46.8万元。乡财政还上解中央316.8万元,购买国库券0.6万元。年终乡财政结余36.1万元。

1987年,为适应市对区财政管理体制,乡镇财政管理体制改为:核定基数,收入(除农业税外)逐年按实绩递增,支出逐年调整,超收分成,短收扣减,超支不补,结余留用,一定三年。收入范围未作调整,支出范围增加乡文化站、小学、公费医疗经费。工商税收入和其他收入以1986年完成实绩为基数,农业税收入以当年年初任务数为基数,支出以当年下达的预算数为基数。超收分成比例分3种类型,在上解中央20%以后,花山、罗塘、凤凰乡超收全留,杨桥、大枫、白泽湖、老峰、长风、新洲乡(镇)四六分成(乡财政四成,区财政六成),十里铺、肖坑乡三七分成(乡财政三成,区财政七成)。如当年短收,在下一年度扣减上年短收额,然后再计算超收额及分成。当年,乡财政收入424.5万元,其中预算内收入353.2万元,完成预算的121.7%,自有资金收入71.3万元。此外,上级补助57万元,定额补助36.9万元,专项补助2万元,当年超收分成18.1万元。乡财政支出121.2万元,完成预算的69.53%。其中预算内支出58.3万元。乡财政还上解支出355.2万元,购买国库券0.1万元。年终财政结余43.9万元。1988年,乡财政继续执行上年体制。工商税收入和其他收入以1987年实绩递增8%为基数,农业税收入仍以1987年年初任务数为基数,支出基数为1987年基数加1987年预算执行过程中政策性增支数。当年乡财政收入564.9万元,为当年预算的109.8%,其中预算内收入433.7万元,预算外收入7.2万元,自有资金收入124万元。此外,上级补助275.5万元(包括乡财政超收分成的25.9万元)。乡财政总支出366.8万元,完成年预算的87.9%。支出范围增加,按可比口径比上年增支53.8万元,其中预算内支出266.5万元,自有资金和预算外资金支出100.3万元。乡财政还上解433.7万元,年终滚存结余83.8万元,其中50.6万元结转下年支出。

【控制社会集团购买力】

为减少非生产建设支出,市财政部门对社会集团购买小汽车、沙发、家俱等专项商品严格控制。1986年,为控制社会集团购买力增长过猛的趋势,根据上级指示,明确规定各部门、各单位的专项控制商品指标,下达社会集团购买力计划,只能节减,不得突破。当年社会集团购买力比上年降低10.4%。10月,社会集团购买力控购办公室及有关部门就小汽车准购证办理作出规定,对无准购证及手续不完备者,一律不发小汽车牌照,对未办手续的,要重新补办控购手续,补报购表;企事业单位可用符合规定的自有资金购买苏联、东欧进口汽车,由市控办直接办理;企事业单位、基建单位用预算内资金及行政单位包干经费购买的,仍按原规定报省审批;购买国家接收的海南岛进口汽车比照办理。

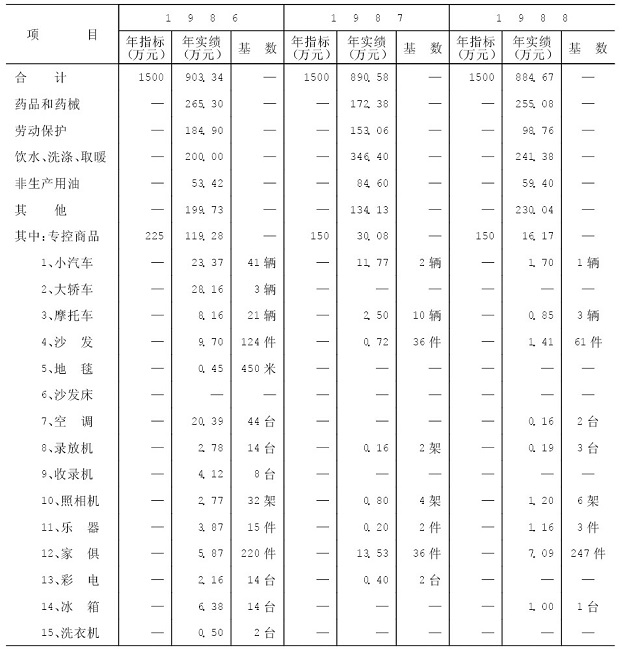

1987年加强社会集团购买力的会计监督工作,规定各有关单位设立社会集团购买力辅助帐,定期编制有关报表。市财政局根据国务院《关于从严控制社会集团购买力的决定》,对规定的29种控购商品一律停止报批,规定生产经营单位不得擅自出售,银行不得付款,同时把控购执行情况纳入财务大检查,将当年社会集团购买力支出,按可比口径,在上年实际支出的基础上压缩20%。1988年社会集团购买力总的比上年下降0.7%,其中专控商品下降46.3%。

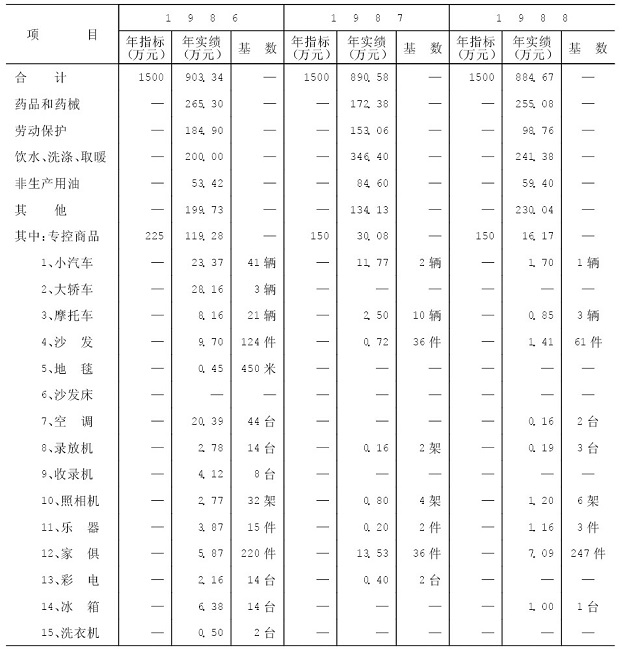

(表33—11)社会集团购买力指标执行情况

【专项资金管理】

城镇青年就业经费

70年代末,为解决城镇青年就业问题,市财政局设立城镇青年就业专项经费。1987年,市劳动局、财政局联合调查清理市直机关城镇青年就业经费使用情况。据统计,1980—1986年,省、市共安排城镇青年就业经费和劳动服务公司补助费(扶持生产资金)400.5万元,其中列支业务费、安置费36.62万元,扶持生产资金215.53万元,建培训中心等服务设施资金85.35万元,新建沪宜衬衫厂、工艺美术厂等挂帐63万元。1987年回收资金40万元,又投放13.5万元。1988年对城镇青年就业专项资金实行有偿使用,加速资金周转,提高资金利用率。市劳动局、财政局联合发出《关于扶持生产周转资金收取使用费的通知》,规定凡在市劳动服务公司借用扶持生产周转资金的单位,从1988年6月1日起,一律按月收取3‰的使用费。对超过借款合同期的,在逾期的头3个月内,按月加收6‰的逾期占用费,从第四个月起,按月加收10‰的逾期占用费,直至借款还清为止;对提前或按期归还的给予奖励。

支农周转金

1981年前,市财政历年均安排一定数量单纯财政拨款的支农周转金。1981年试行有借有还、到期收回、周转使用的支农周转金制度,由无偿拨款改为有偿无息贷款。1986年,市财政局制订《加强财政支农周转金管理的暂行规定》,以求增强受援单位的经济责任感。至1988年共投放支农周转金298.95万元,其中1983年20.5万元,1984年75.85万元,1985年42.5万元,1986年32万元,1987年68.1万元,1988年60万元。重点扶持综合型、开放型及与城市大工业配套的乡镇工业企业、水产养殖业,同时,优先考虑林果业、庭院经济、多种经济及户办、联户办企业。1984年牛奶厂将奶牛承包给农村个人喂养,市财政投放周转金2.2万元,为7户承包养牛户解决饲养的资金问题。同年,还投放龙狮桥乡红旗村奶牛支农周转金贷款0.6万元,修建隔牛房1座,解决养牛专业户的奶牛配种问题。1986年,对张家氵赛湖、石塘湖、破罡湖渔场共投放支农周转金8万元,兴修围网养鱼设施。1988年,对借用支农周转金者一律按月收取3‰的使用费。市、区、乡财政部门经常与用款单位联系,改变“一拨二转三不管”状况。

【管理机构】

1949年4月,市政府设财政科,业务受皖北行署财政处领导。市财政收入管理及有关政策、制度的建立均由财政科负责。1951年,财政科干部由5人增至9人。内设房地产组后,工作人员增至20人。1953年,财政一级机构建立。1954年,财政科行政编制13人。1955年4月,财政科改为财政局,局长周光前。1956年,房地产业务从财政局划出。1958年10月,地、市财政、税务、建设银行、交通银行安庆支行先后合并,合署办公。

1959年3月,地、市财政局分开,市恢复财政、税务、建设银行三者合一的形式,仍称安庆市财政局,原东、西两区税务所改为市财政局税政一、二科,对外称财政局稽征组。局内设预算管理科、企业财务科、税政科、基本建设科、会计科、人秘科及为重点工矿服务的集贤关工作组、柘山工作组、南郊北郊工矿企业组等。1960年,财政局基本建设科划归建设银行。1965年,财政局增配公职财粮干部1名。1961年财税分开,财政局单独建置,直至“文化大革命”期间。1968年撤销市财政局,成立财政金融管理站。1970年5月,重新组建财税局,编制25人。1974年,财税局行政人员增至87人。1976年实有98人。

1977年6月,分别成立财政局和税务局。财政局内设政秘科、预算管理科、企业财务科、农业财务科等,行政编制12人。1979年,市财政局业务隶属省财政厅。1980年,财政局增设监察科。1984年,增设预算外资金管理科、行政事业财务科和会计管理科,总人数增至60余人。至1988年区划调整前,历任局主要负责人还有奚惠江、王国瑞、陈百根等。安庆区划调整后,成立新的市财政局,局长董玉庭。

预算内资金管理

解放初,市财政为单位预算,各项管理制度不健全,1951年只有收支概算。1953年,市财政改为一级预算,开始实行预决算管理制度。1957年,根据努力增加收入、积极保证支出、开辟新财源、保证既定的事业开支和重点经济建设的原则制订预算,力求收支平衡。当年预算收入407.31万元,其中各项税收354.4万元,企事业收入28.1万元;预算支出448.34万元,其中经济建设费238.93万元。60—70年代,市财政预算依据省下达任务指标编制。80年代后,收入预算根据省下达的任务和市实际情况编制;支出预算的编制本着确保财政收支平衡的原则,统筹兼顾,量力而行,适当增加,突出重点。预算经市人民代表大会审查通过后,由市财政局执行。1981年收入完成预算的101%,支出占预算的93%;1985年收入完成预算的100.41%,支出占预算的93.6%。1986年,根据中央和省确定的原则,对财政预算的编制及财政收支结构进行调整,年终收入完成预算的109.68%。支出总预算3600万元,比上年增长19.8%,其中城市维护费1200万元,比上年预算增长3.9%;科技三项费用18万元,增长10.6%;农林水部门事业费51.62万元,增长23.8%;支农支出41万元,增长24.2%;工交事业费31.74万元,增长25.7%;文教科卫事业费1343.7万元,增长36.4%(其中教育事业费724.86万元,增长44.6%);其他部门事业费86.21万元,增长40%;抚恤和社会救济费117.8万元,增长13.6%;行政管理费593.21万元,增长42.5%;其他支出28.7万元,增长22.1%;总预备费54万元,与上年持平。另动用上年机动财力和石化总厂补助款安排900万元。1987年,预算收入安排根据省分配市财政收入任务,按当时财政体制计算收入,支出预算在减去中央借款后,根据市当年可用财力安排。各部门严格执行核定支出预算,会议费以上年为基数压缩50%,并试行会议费综合定额包干,差旅费、公费医疗费管理实行与个人利益直接挂钩办法。

市级财政决算每年编报1次,并报请市人民代表大会审议通过,同时报省财政厅审核。1957年前,城乡自筹资金管理仅在预算内资金支出决算中附带进行决算。1957年后根据省财政厅要求,城乡自筹资金收支情况也编制决算,报省财政厅审核。

预算外资金管理

解放初,预算内财力无法满足建设需求。1954年开征城乡筹款,即各项附加收入,解决预算内暂无力解决、市民公益事业又迫切需要的公益开支。此项城乡自筹资金以解决地方建设事业为主,筹得资金与中央分成,分成所得资金由市财政部门统筹安排。1954、1955年城乡筹款收支无预决算,均编制收支明细表。1956年后,历年均编制城乡自筹资金预决算。1954年城乡筹款10.3万元,地方建设支出7.11万元,其中经济建设费4.3万元,社会文教费0.9万元,行政管理费1.87万元,其他366.6元。1956年城市自筹资金24.09万元,上年结转3.79万元,以前支出收回697.95元,共计27.95万元,超过年初计划的201.87%;城市自筹支出14.42万元,其中经济建设费4.91万元,社会文教费8.77万元,行政管理费0.74万元。乡村筹款分成收入0.56万元,开支乡镇电话费用及填补上年透支共0.38万元,当年结余0.18万元。

(表33—9)全市预算外资金收支概况

1954年将临时性、服务性、工本性、补偿性、自给性、养护性及差额补助列为特种资金,不列入国家预算。50—70年代,这部分资金极为有限,各部门自收自支的资金也很少。80年代扩大地方财权,各部门、各单位自收自用资金猛增。1985年,市预算外资金收入达5800万元。为加强对其管理,市财政局制订《安庆市预算外资金管理办法》。1986年在对自收自支等预算外资金较多单位进行调查摸底的基础上,拟定《安庆市预算外资金管理实施细则》,采取“坚持自主,集中存储,计划使用,灵活融通”的办法予以控制。同时,转发财政部《关于“小钱柜”资金专户存储的若干规定》,将全市“小钱柜”资金集中交入“财政预算外存款”科目开立的“清理整顿小钱柜资金”专户。1987年,市政府颁发《关于加强预算外资金管理暂行办法》,规定行政、事业单位(包括企业主管部门)的预算外资金,在资金所有权不变的前提下,实行由财政部门立专户储存,利息照计,开支由主管部门审批、银行监督的管理办法。同年,财政局制订事业行政单位预算外资金实行财政专户储存的具体规定。当年采用余额存储方式的存储专户20户,资金200.4万元,财政融资5万元。1988年,市财政局采用余额存储、定额存储、收支两条线3种方式,使专户存储达24户,金额205.38万元,并对13个单位融资122万元,帮助部分单位资金短期周转。当年收回融资资金43万元。

【企业财务管理】

财务管理制度

企业财务管理工作1953年起步,配备兼职干部,但经常变动。1954年配备专职干部,1955年建立企业财务管理制度。1957年5月,市财政局制订《安庆市工业企业财务管理注意事项》和《安庆市工业系统财务人员互助办法》,改进工业企业财务核算方法。1959年,组织全市企业财务工作评比,促进企业财务管理人员提高工作水平。1960年,发动企业职工参加财务管理工作,通过清产核资,使23户企业建立健全财务制度,加强经济核算,剔除不合理损失,增加企业收入80余万元。同年,市财政局对企业财务决算进行审查,处理违反财经制度和财经纪律的企业,督促企业将欠缴的财政收入解缴入库。1963年开展经济活动分析,推行车间核算,建立健全成本核算制度。1964年对企业决算采取初审、复审、专门交谈的审查办法,健全决算制度,增加收入20.2万元;并指导企业财务人员处理呆帐,增加收入70.5万元。1978年召开全市企业财务工作会议,试行企业班组经济核算,推广石棉厂班级核算的经验,并在东风袜厂主办由财务、生产科长、主办会计、车间班组核算员和工人参加的针织纺织行业班级核算员训练班。是年,全市国营企业有51个车间、377个班组实行车间班级核算。1982年,着手企业财务管理整顿:(1)总结纺织厂和农药厂全面经济核算制的经验,具体帮助第三制药厂加强会计基础工作,使企业内部考核指标同经济责任制相结合;(2)按照《国营供销企业会计制度》,统一全市国营企业会计制度;(3)围绕提高经济效益,开展经济分析活动。当年市属预算内工业企业亏损面由上年的17.1%下降到14.47%,4个单位实现扭亏。1983年,帮助火柴厂建立财务管理23条和“一支笔”审批制度,并在全市工业企业中推广。

成本管理

50年代,企业财务成本核算程序不完备。60、70年代,核算方法不断改进,质量提高。市财政局对上报的企业财务决算进行严格审查,严肃处理乱摊成本企业,使其及时调整。1963年建立成本核算制度,纠正大囫囵核算,当年工业可比产品成本比上年降低9.56%。80年代后,在加强企业财务各项管理制度的同时,对成本核算更加重视。1982年,市属预算内工业企业可比产品成本比上年下降1.42%。1986年10月起,对工商及其他企业开征的房产税和车船使用税列入企业管理费(或商品流通费)等成本费用。1987年,允许工业企业单个计算机系统价值在5万元以上的,在1~3年内摊入生产成本,商业企业单个计算机系统在5万元以下的,摊入当年生产成本(费用),累计数字超过5万元或购置企业属微利企业的,在3年内摊入成本。1987年市属预算内工业企业加强成本管理,降低原材料、燃料消耗429万元,节约费用开支182万元。1988年物价上涨幅度较大,市财政对企业职工的副食品补贴进入成本作出规定:(1)企业人均留利在500元以下(含500元)的,可以全部进入成本;(2)企业人均留利在501~800元的,按职工副食品价格补贴全额的30%进入成本;(3)企业人均留利在800元以上(不含800元)的,不得进入成本。同时规定副食品价格补贴在核算上作为工资基金列入工资总额,但不作为计提职工福利基金、工会经费、职工奖金和企业基金的基数。1988年7月,根据中央对实行承包经营责任制的国营工业企业提取技术开发费的规定,市财政局补充规定:已实行承包经营的亏损、微利企业,在不调整承包基数、不增加财政补贴、对提取的费用能自行消化的前提下,可以提取技术开发费;实施本办法后,企业不得再按销售额1‰重复提取开发、引进新产品奖励基金;对开发、引进新产品的设计、试制及推荐产品、提供信息和资料等方面有关人员的一次性奖励,改在技术开发费中列支;承包企业提取的技术开发费,专项用于研究、开发新产品、新技术,不得用于职工福利和发放奖金等支出。当年全市提取技术开发费267.7万元。10月国家开征印花税,11月开征土地使用税。国营企业按规定交纳的这两项税款,均从企业管理费中列支。

清产核资,扭亏增盈

1951年3月,根据《皖北区国营企业资金清理办法》,市工商、财政及企业主管部门组成清产核资工作组,对1951年2月31日实有财产进行清理。1957年,对工业企业流动资金定额进行查定,核定窑厂、酒厂、油粉厂、冰厂、新生布厂、合营针织厂等7户地方国营企业流动资金18.37万元,比原计划减少13.04万元。摸清1957年工业企业自有及视同自有流动资金实有额26.63万元,多余流动资金8.26万元。1961年,企业管理混乱,损失浪费、挪用占压资金现象严重。市财政部门在厂矿企业进行清资清产财务大检查。核定全市36个企业流动资金7231万元,清理呆滞积压物资273.73万元、不合理占用资金212.3万元、物资财产损失218.82万元,促进了生产发展和财政收入任务的完成。1964年初,全市再次进行清仓核资,查清市属32户企业财产物资损失564.29万元,不合理占用资金205万元,初步核定市属25户企业流动资金649万元。同时,核清积压物资总值37万元,处理利用资金8.8万元。1971—1974年,全市国营企业进行全面清产核资,重新核定流动资金和固定资产定额。1977年,财政局总结推广水泥厂扭亏、东风袜厂增盈的经验,年底亏损面由1976年的31%下降为26%,可比产品成本下降3.9%。1978年,财政部门帮助企业制订扭亏增盈奖励办法。1979年,将扭亏增盈工作及清仓查库和核资试点同企业整顿相结合,进一步改进重点亏损企业包干补贴办法,严格亏损拨补手续。当年,全市企业亏损面下降到17.8%,亏损额减少15.48%。1980年,市财政局派员配合有关部门对企业进行财产核查。经核定,全市流动资金损失218.07万元,扣除可回收残值5.05万元,净损失213.02万元,固定资产报废损失106.58万元,合计共损失319.6万元。采取措施后,全市企业亏损面下降到17.1%,亏损额由上年的430万元下降到170万元,氮肥厂、罐头公司、运输公司、土产公司等企业扭亏转盈。1983年,财政局会同经委帮助轧钢厂等5个企业扭亏为盈。1984年,财政和经委配合,将扭亏增盈作为企业整顿的重点,年初提出扭亏增盈目标,制定6项政策性措施,实行扭亏增盈责任制,并经常督促检查,使无线电一厂、三厂、罐头厂、茶厂扭亏,全市工业亏损额由1983年的147.4万元降为62.92万元。

利润分配

1953年规定:国营企业利润除留一小部分奖励基金外,悉数上缴财政;企业需要扩大再生产的流动资金、基本建设投资、技术组织措施费、新产品试制费、劳动安全保护费和零星固定资产购置费等经费均由财政预算拨给。商业企业实现利润每月以现金电解省财政厅,亏损由省财政厅从银行以现金拨补亏损单位。1957年,根据省财政厅关于市属国营企业(包括合营企业)超计划利润的30%缴同级金库作市级财政收入的规定,全市公私合营企业超利润分成总额3.26万元,市实际分成2.28万元。1958年改利润全额上缴为利润留成。10月,市财政局制订《安庆市地方国营、公私合营企业利润及基本折旧基金实行划转的规定》,市地方国营、公私合营工业、建筑安装、公用、文教等企业利润由原财政划转改为直接由人民银行划转。国营建筑企业实行利润分成,企业按年度决算利润从总额中分成12%,不再另行提取企业奖励基金和超计划利润分成,国家不再拨给技术组织措施费、新产品试制费、劳动安全保护费和零星固定资产购置费4项经费。1962年,除商业部门外,国营企业停止执行利润留成办法,恢复除奖励基金外全额上缴利润。奖励基金的提留以企业完成国家规定的几项经济和财务指标为依据。市级财政收入的利润、基本折旧基金全部就地上缴国库,市当年入库利润564.98万元。1973年1月,饮食服务业恢复实行利润分成办法,实现的净利润50%上缴市财政。在企业留成的50%中,25%上缴省饮食服务公司统一安排,25%留市饮食服务公司用于企业零星修建、零星固定资产购置、自筹基本建设、补充企业流动资金等。1974年1月,市各基层供销社试行利润分成办法,基层供销社实现利润的40%上缴市财政,60%留企业和主管部门。

1978年起,国营企业实行企业基金制度。国营工业企业在完成产量、品种、质量、消耗、劳动生产率、成本、利润、流动资金占用等8项指标和供贷合同后,经财政部门批准,可按职工全年工资总额的5%从实现利润中提取企业基金。该项基金主要用于购置职工集体福利设施、发展农副业生产、弥补职工福利基金的不足,以及发给职工社会主义劳动竞赛奖金。当年全市百元产值利润比上年增加3.06元,创历史最好水平,国营企业实现利润1328.3万元,比上年增长69%。1979年,企业基金制度将原规定按8项指标和供货合同考核改为按产量、质量、利润(包括实现利润和上缴利润)和供贷合同4项计划指标考核,政策性亏损企业比照盈利企业提取企业基金。同时,商业、物资系统也实行利润留成制度。物资企业实现利润的50%上缴市财政,50%留给企业。同年,市政府还选择纺织厂、染织厂、东风袜厂、帆布厂、皮革厂实行企业扩大自主权试点,并对11个单位试行超计划利润奖。当年全市企业提取企业基金、利润留成和超计划利润奖500万元,实现利润上缴2108.63万元。1980年制订《安庆市国营企业主管部门利润包干上缴、超收分成、每年递增、一定三年的试行办法》,企业主管部门每年上缴的企业收入超过包干上缴任务的部分,除上缴省部分外,分别按以下比例同市财政分成:一轻局、基建局、城建局、交通局自留60%,重工业局、文化局自留50%,纺织局、商业局自留40%,供销社自留35%。同年,对纺织厂等原5个扩权单位和新选定的6个工业、1个商业、1个供销企业继续进行扩大自主权试点。工业扩权企业实行流动资金有偿占用制度,征收资金占用费。对15个商业、建筑、文化和部分供销企业实行利润留成,染织总厂新染布车间实行利润“滚雪球”试点,所获利润用于发展生产、处理“三废”。推行“试行办法”后,全市国营企业共得到利润总数的37%,计1099.47万元,其中11个工业扩权企业与上年比较,产值增长22.84%,实现利润增长42%,入库利润增长25.88%,企业留利增长38%。1981年进一步完善利润包干办法,分成比例商业局由40%调到50%,供销社由35%提高到45%。对1980年实行提取企业基金办法的工交企业,分别不同情况改为利润包干上缴、超收留用或分成。对亏损企业实行亏损包干、超亏不补、减亏留用或分成的办法。剔除原材料价格上涨因素,当年市属国营预算内企业实现利润3819.3万元,企业留成利润1381.8万元。

1982年,商业系统部分企业进行利改税试点。1983年,除染织总厂“滚雪球”项目和燎原化工厂外,国营盈利企业从6月1日起全部实行利改税。1984年贯彻《国营企业第二步利改税试行办法》,促进经营承包兑现,实行利改税工业盈利企业当年留利789.7万元,人均留利339.15元,比上年增加61.54元。1985年全市盈利企业利润比上年增长17.9%,亏损企业亏损额比上年减少44.08%,全市预算内企业留利2042.05万元,比上年增长24.6%。1986年,市财政调整国营企业第二步利改税实施方案,核定各企业交纳的城市维护建设费、批发营业税和教育附加不再执行追回利润和抵扣所得税、调节税。在坚持第二步利改税的前提下,企业留利部分按比例分配到新产品试制基金、生产发展基金、后备基金、职工福利基金和职工奖励基金中。是年,国营预算内工业企业实现利润3003.2万元,其中归还专项借款949万元,所得税1019万元,调节税41万元,企业留利1164万元,国营预算内商业企业实现利润707万元,入库102万元,留利481万元;粮食企业盈利部分上缴33万元,所得税85.46万元,还贷85.2万元,企业留利164.6万元。1987年,按照“包死基数,确保上缴,超收全留,欠收自补”的原则,在第二步利改税基础上实行承包,对企业超目标实现利润,主要用于归还各种专项借款,但对1986年人均留利不足300元的企业,超收部分适当留给企业;对企业上缴利润目标采取“一户一定,一厂一策”办法,一般以本年计划、上年实绩或前3年平均数加适当增长速度为基数,既确保财政收入任务,又兼顾各方经济利益;承包期较长的企业除承包上缴利润目标任务,还要承包资产增值、技术进步、新产品开发等指标。1987年有38户实行承包经营,主要形式有一定4年的包实现利润和上缴利润、包技术改造和新产品开发、工资总额同经济效益挂钩的“两包一挂”;一定4年的“上缴利润递增包干”;一定1年的“企业当年上缴利润目标承包”;一定1年的“亏损包干”。1987年38户工业承包企业完成工业总产值54894万元,比上年增长16%;实现利润4611万元,是承包任务的122.99%,比上年增长69.57%。由于承包中实行多超收多还贷,企业实际承包上缴数与第二步利改税计算的企业应上缴数相等。1988年,对生产经营正常、经济效益增长稳定的企业采取“上缴利润递增包干”或“上缴利润基数包干,超收分成”;对生产利润微薄的短线产品企业和微利企业采取“上缴利润定额包干”或“实现利润包干”;对困难和亏损企业采取“亏损包干”和“亏损补贴定额递减包干”。实行承包经营责任制的国营预算内企业增加到65户,其中46户工业承包企业当年工业总产值比上年增长16.58%,实现利润6259.2万元,比上年增长38.95%;上缴利润1325.1万元,比上年增长45.45%,完成承包目标的101.67%;利润还贷比上年增长44.42%;企业留利比上年增长47.03%。同年,还有14户市属国营预算内工业企业实行工效挂钩,其中7户企业实行实现税利与工资总额挂钩,2户实行上缴税利与工资总额挂钩,1户实行实现利润同工资总额挂钩。当年,这14户企业实现利润4872.3万元,比上年增长28.74%,上缴利润1454.4万元,比上年增长31.26%,税前还贷2021.6万元,比上年增长57.1%。

(表33—10)工商企业利润分配概况

【行政事业财务管理】

解放初,行政事业经费按月编制支出预算,经审批后统一拨给。50年代中期行政事业等办公经费开始包干使用。1957年,试行行政经费分管,并采取加强重点、督促检查的方法进行控制。市政府制订《安庆市直属机关节约公务经费方案》,规定会议费只限于印刷材料、文具、纸张、笔墨、水电等,按规定标准编造预算,经核准后拨款,凭据报销,结余上缴;电讯费在核定的电话费范围内开支,不得超过,事业机关的电讯费在事业费中开支,不能与行政经费混淆;办公费在所行标准内力争节约8~10%;一律停止购买小汽车、沙发、自行车、收音机等;差旅费根据出差地点、时间核算借给,返机关3天内办理报销手续。公用办公经费按定额预算基数包干使用,超支不补。同年,制订《安庆市中小学公用费节约办法》及办公用品领审管理制度、固定资产管理制度等中小学校财务管理制度。

80年代,各行政事业单位全面实行经费包干。1986年制订《社会文教事业单位财政管理若干问题的暂行规定》,明确对没有收入和有少量非固定收入的全额预算管理单位实行预算包干、结余留用、超支不补的管理办法;业务收入及其他收入占财政拨款15%左右的(扣除专项拨款),要建立事业发展、职工福利、职工奖励3项基金,其中事业发展基金比例一般不得低于60%;差额预算管理和自收自支管理单位采取核定收支、差额补助、增收节支留用、减收超支不补的管理形式,各项收入首先保证事业支出。同年,对救灾款的使用管理作出规定,建立负责筹集、管理、使用救灾款物的救灾扶贫基金会,推行无偿救济和有偿扶持相结合、保障生活与扶持生产相结合的办法。1987年,对教育经费实行综合定额加专款补助的办法。教职工工资、补助工资、职工救济费、助学金、公务费、一般设备购置费、修缮费、其他费用等综合定额经费按定额标准和学生人数核拨;大型设备和大型修缮补助费、离退休人员经费、进修人员培训费和特殊项目补助费专项补助由教育部门会同财政部门根据财力和学校实际情况核定下达。同年,采取措施控制医药费、长途电话和差旅费开支,加强机关小车、自行车管理。针对公费医疗超支严重的状况,对公费医疗实行分级管理、定额包干、节余留用、超支不补的办法。为加强执法机关的罚没财物和追回赃款赃物管理,规定执法机关依法收缴的罚没款、赃款赃物和没收物资变价款一律作为罚没收入上缴财政,办案补助费不超过罚没收入的30%。1988年,对事业单位实行预算管理逐级承包,承包指标收入以1987年实绩为基数,支出以1988年预算为基数,承包期内递减的事业费80%留单位,20%交主管部门。对行政经费包干进行改进,原则是定员定额、总额包干、节约留用、超支不补。职工工资实行工资总额包干,以1987年实际供给人数年工资额为基数,满编单位增人不增资,减人不减资;补助工资按工资额23%核定;职工福利费按每人每年72元核定。对于公用部分的办公费,市直机关部、委、办及公、检、法部门按编内人员每人每年350元核给,其他单位按300元核给;一般器具设备购置费及修缮费按编内人员每人每年50元核给;机动车辆维修和燃料费按批准供给车辆数,每部车每年按2000元核给;业务费以1987年预算计划数为基数核给。同时,加强对行政事业单位的审计管理,推行分级定期分类审计制度。

【乡镇财政管理】

1957年初,在菱湖乡进行乡财政试点。10月,郊区6个乡全面建立乡财政。1958年末撤销。1985年12月,郊区11个乡全部重建乡财政机构,实行一级财政管理。其财政体制为:定收定支,超收分成,结余留用,超支不补,一年一定。乡财政收入包括乡辖范围内的各种工商税收、农业税及附加、农林特产税、乡辖财政预算外收入、自有资金收入等。支出包括农经员经费、乡办小学民办教师补助费、计划生育经费、乡财政经费、社会救济事业费、乡政府行政经费等。1986年乡财政收入352.1万元,其中预算内收入316.8万元,预算外收入2万元,自有资金收入33.3万元。此外,上级补助41.5万元,超收分成26.5万元,上年结余12.9万元。支出79.5万元,其中预算内支出46.8万元。乡财政还上解中央316.8万元,购买国库券0.6万元。年终乡财政结余36.1万元。

1987年,为适应市对区财政管理体制,乡镇财政管理体制改为:核定基数,收入(除农业税外)逐年按实绩递增,支出逐年调整,超收分成,短收扣减,超支不补,结余留用,一定三年。收入范围未作调整,支出范围增加乡文化站、小学、公费医疗经费。工商税收入和其他收入以1986年完成实绩为基数,农业税收入以当年年初任务数为基数,支出以当年下达的预算数为基数。超收分成比例分3种类型,在上解中央20%以后,花山、罗塘、凤凰乡超收全留,杨桥、大枫、白泽湖、老峰、长风、新洲乡(镇)四六分成(乡财政四成,区财政六成),十里铺、肖坑乡三七分成(乡财政三成,区财政七成)。如当年短收,在下一年度扣减上年短收额,然后再计算超收额及分成。当年,乡财政收入424.5万元,其中预算内收入353.2万元,完成预算的121.7%,自有资金收入71.3万元。此外,上级补助57万元,定额补助36.9万元,专项补助2万元,当年超收分成18.1万元。乡财政支出121.2万元,完成预算的69.53%。其中预算内支出58.3万元。乡财政还上解支出355.2万元,购买国库券0.1万元。年终财政结余43.9万元。1988年,乡财政继续执行上年体制。工商税收入和其他收入以1987年实绩递增8%为基数,农业税收入仍以1987年年初任务数为基数,支出基数为1987年基数加1987年预算执行过程中政策性增支数。当年乡财政收入564.9万元,为当年预算的109.8%,其中预算内收入433.7万元,预算外收入7.2万元,自有资金收入124万元。此外,上级补助275.5万元(包括乡财政超收分成的25.9万元)。乡财政总支出366.8万元,完成年预算的87.9%。支出范围增加,按可比口径比上年增支53.8万元,其中预算内支出266.5万元,自有资金和预算外资金支出100.3万元。乡财政还上解433.7万元,年终滚存结余83.8万元,其中50.6万元结转下年支出。

【控制社会集团购买力】

为减少非生产建设支出,市财政部门对社会集团购买小汽车、沙发、家俱等专项商品严格控制。1986年,为控制社会集团购买力增长过猛的趋势,根据上级指示,明确规定各部门、各单位的专项控制商品指标,下达社会集团购买力计划,只能节减,不得突破。当年社会集团购买力比上年降低10.4%。10月,社会集团购买力控购办公室及有关部门就小汽车准购证办理作出规定,对无准购证及手续不完备者,一律不发小汽车牌照,对未办手续的,要重新补办控购手续,补报购表;企事业单位可用符合规定的自有资金购买苏联、东欧进口汽车,由市控办直接办理;企事业单位、基建单位用预算内资金及行政单位包干经费购买的,仍按原规定报省审批;购买国家接收的海南岛进口汽车比照办理。

1987年加强社会集团购买力的会计监督工作,规定各有关单位设立社会集团购买力辅助帐,定期编制有关报表。市财政局根据国务院《关于从严控制社会集团购买力的决定》,对规定的29种控购商品一律停止报批,规定生产经营单位不得擅自出售,银行不得付款,同时把控购执行情况纳入财务大检查,将当年社会集团购买力支出,按可比口径,在上年实际支出的基础上压缩20%。1988年社会集团购买力总的比上年下降0.7%,其中专控商品下降46.3%。

(表33—11)社会集团购买力指标执行情况

【专项资金管理】

城镇青年就业经费

70年代末,为解决城镇青年就业问题,市财政局设立城镇青年就业专项经费。1987年,市劳动局、财政局联合调查清理市直机关城镇青年就业经费使用情况。据统计,1980—1986年,省、市共安排城镇青年就业经费和劳动服务公司补助费(扶持生产资金)400.5万元,其中列支业务费、安置费36.62万元,扶持生产资金215.53万元,建培训中心等服务设施资金85.35万元,新建沪宜衬衫厂、工艺美术厂等挂帐63万元。1987年回收资金40万元,又投放13.5万元。1988年对城镇青年就业专项资金实行有偿使用,加速资金周转,提高资金利用率。市劳动局、财政局联合发出《关于扶持生产周转资金收取使用费的通知》,规定凡在市劳动服务公司借用扶持生产周转资金的单位,从1988年6月1日起,一律按月收取3‰的使用费。对超过借款合同期的,在逾期的头3个月内,按月加收6‰的逾期占用费,从第四个月起,按月加收10‰的逾期占用费,直至借款还清为止;对提前或按期归还的给予奖励。

支农周转金

1981年前,市财政历年均安排一定数量单纯财政拨款的支农周转金。1981年试行有借有还、到期收回、周转使用的支农周转金制度,由无偿拨款改为有偿无息贷款。1986年,市财政局制订《加强财政支农周转金管理的暂行规定》,以求增强受援单位的经济责任感。至1988年共投放支农周转金298.95万元,其中1983年20.5万元,1984年75.85万元,1985年42.5万元,1986年32万元,1987年68.1万元,1988年60万元。重点扶持综合型、开放型及与城市大工业配套的乡镇工业企业、水产养殖业,同时,优先考虑林果业、庭院经济、多种经济及户办、联户办企业。1984年牛奶厂将奶牛承包给农村个人喂养,市财政投放周转金2.2万元,为7户承包养牛户解决饲养的资金问题。同年,还投放龙狮桥乡红旗村奶牛支农周转金贷款0.6万元,修建隔牛房1座,解决养牛专业户的奶牛配种问题。1986年,对张家氵赛湖、石塘湖、破罡湖渔场共投放支农周转金8万元,兴修围网养鱼设施。1988年,对借用支农周转金者一律按月收取3‰的使用费。市、区、乡财政部门经常与用款单位联系,改变“一拨二转三不管”状况。

【管理机构】

1949年4月,市政府设财政科,业务受皖北行署财政处领导。市财政收入管理及有关政策、制度的建立均由财政科负责。1951年,财政科干部由5人增至9人。内设房地产组后,工作人员增至20人。1953年,财政一级机构建立。1954年,财政科行政编制13人。1955年4月,财政科改为财政局,局长周光前。1956年,房地产业务从财政局划出。1958年10月,地、市财政、税务、建设银行、交通银行安庆支行先后合并,合署办公。

1959年3月,地、市财政局分开,市恢复财政、税务、建设银行三者合一的形式,仍称安庆市财政局,原东、西两区税务所改为市财政局税政一、二科,对外称财政局稽征组。局内设预算管理科、企业财务科、税政科、基本建设科、会计科、人秘科及为重点工矿服务的集贤关工作组、柘山工作组、南郊北郊工矿企业组等。1960年,财政局基本建设科划归建设银行。1965年,财政局增配公职财粮干部1名。1961年财税分开,财政局单独建置,直至“文化大革命”期间。1968年撤销市财政局,成立财政金融管理站。1970年5月,重新组建财税局,编制25人。1974年,财税局行政人员增至87人。1976年实有98人。

1977年6月,分别成立财政局和税务局。财政局内设政秘科、预算管理科、企业财务科、农业财务科等,行政编制12人。1979年,市财政局业务隶属省财政厅。1980年,财政局增设监察科。1984年,增设预算外资金管理科、行政事业财务科和会计管理科,总人数增至60余人。至1988年区划调整前,历任局主要负责人还有奚惠江、王国瑞、陈百根等。安庆区划调整后,成立新的市财政局,局长董玉庭。