目录

第二节 工业门类

冶金工业本县盛产铁砂,30年代年产约360吨。农民多淘取以土炉冶炼生铁,铸造农具、铁锅。民国25年(1936年)有炉65座。1951年有炉48座,从业人员24403人,产土铁400吨。1954年产土铁1717吨。1957年有炉61座,正常生产38座,产生铁3218.6吨。

1958年9月,境内开展大炼钢铁运动。1959年1月统计,百日淘铁砂11.41万吨,炼铁5万余吨,炼钢2300吨,但所炼之铁绝大多数与炉渣结为一体,无使用价值。同年,设立城关冶炼厂,不久改称县钢铁厂。1961年初停办。此后,土铁生产持续多年。1967年前,年产几十吨。1969年至1975年,年产量突破百吨。1976年后下降直至停产。1971年建起县钢厂。1985年存厂1家,生产结晶硅。年总产值249万元,当年价格净产值53万元。

机械工业始兴于1958年。该年4月,改城关红光铁业社为县农具厂。6月,设立县机械厂。9月,机械厂改称中心机械厂,职工400余人;农具厂易名农机厂。年末,有粮食机械等厂7家。1959年1月,设商业局机械厂。3月,成立店前区农业机械厂。10月,中心机械厂与农机厂合并成县农业机械厂。年底,农机厂有职工280余人。1962年,农机厂停办。同年,全县机械工业总产值为98.3万元。1974年增办县粮油机械厂。1978年成立县农机汽车修配厂。全年机械工业总产值达301.3万元,占全县工业总产值的20.5%。

1981年,有厂10家,总产值185万元。1985年,有县办厂5家,区、镇、乡办厂12家,总产值共598万元,当年价格净产值229万元。

建材工业民国时期,居民盖房所需砖瓦一般自行烧制。1954年,全县有砖瓦、土陶等窑业手工业者186户291人。1958年始建起县砖瓦厂。时值基建规模迅猛扩大时期,砖瓦产品供不应求,高峰季节有800余人生产。同年,于硃屋办起县水泥厂。因缺乏煤炭,兼之产品质量低劣,1961年停办。1966年,国防三线工厂在境内纷纷破土兴建,砖瓦需求量日增,建材行业便大量购置制砖机、平瓦机,半机械化程度大幅度提高。1972年10月,县建筑安装公司建成预制车间,生产水泥预制板等。

1981年,全县有专业厂2家,总产值69万元。1983年12月,建成省内首家新型建材工厂——灰砂砖厂。次年,有厂16家,总产值178万元。1985年有厂8家,总产值113万元,当年价格净产值23万元。

化学工业1958年,相继办起县化肥、肥皂、野生植物油(后改为松焦油)等3厂。1959年,全县有7区15社及县皮革厂建立烤胶厂或车间,利用板栗壳等原料土法生产液体橡胶。同年,停办肥皂厂。1960年试办橡胶厂,曾派15名青工赴临泉县培训。后因原料缺乏未上马。1961年停办化肥厂,改松焦油厂为化工厂。翌年,化工厂停办。

1971年,县交通局建成化工厂,生产炸药。1976年12月,析被服厂烤胶车间成立县烤胶厂。1978年,烤胶厂下马。1981年在中国科技大学支持下,无愁化工厂建成。1984年,乡、镇办起小型化工厂2家。1985年仅存1家县办工厂,年产值7万元。

食品工业民国年间,境内酿酒槽坊较少,多数家庭善制糯米酒,自酿自食。糕点食品中,麻滩河麻饼、五河枝子糖、来榜酱干被誉为三大名产。粮油加工工具极其粗笨。粮食加工完全依靠木砻、碓、磨等工具,手推脚舂,劳动强度大。沿河村庄,居民选择河床陡、落差大河段,建造水碓、水磨,利用水力加工米、面。油脂作坊全仗牛拉石碾,人工炒籽、蒸粉、撞木榨,日产量不足百斤。生产历史最长的为店前庆丰油坊,民国23年(1934年)建。次年改名“同丰”,股金600元,房屋7间,年产油脂35吨,年利润100块银元。民国37年底,全县有油坊70家。

建国后,食品工业为本县主要工业。1950年,总产值为52.9万元,占整个工业总产值的35.2%。1952年建起首家糕点食品厂。1954年,国营酒厂建成。同年,同丰油坊与供销社联营生产,易名“同益”。1955年10月,衙前机米发电厂投产,大米加工始实行机械化。1959年,来榜、青天、河图、岩河、姚河等地建起水力粮食加工厂;城关、汤池、溪沸等地办起油脂加工作坊,日产油脂百余公斤。1960年至1961年,水力加工厂多数撤销,后仅存姚河1家。1963年,全县食品工业总产值达164.7万元,占整个工业总产值的55%。1974年,油脂加工始行机械化。

1978年,食品工业总产值达286.2万元,比1949年增长6.85倍。1981年有工厂4家,总产值334万元。次年,乡镇及个体食品加工厂大量涌现,食品厂家增至27个。1984年,来榜区办起猕猴桃酒厂。1985年有企业9家,总产值517万元,占整个工业总产值的17.8%。当年价格净产值65万元。

竹木工业民国年间,境内竹木加工多为制造用具。由手工业者走村串户上门服务。

建国后,森林采伐业产值一度比重较大。1950年,森林工业总产值19万元,占全县工业总产值的15.8%。1956年至1975年(不含1958、1970年),森林工业年产值占全县工业总产值20%以上。最高年份的1965年,高达37.4%。1976年后,森林资源渐乏,产值比重下降。

50年代初全县有286户322人从事竹器加工业,主产农具、茶篓及药材包装篓。1958年办起县木器厂、竹制品厂。1973年后,一批竹、草编工艺品远销近10个国家和地区。

全县森林工业企业,1981年为2家,次年达23家,1984年增至44家,产值466万元。1985年有企业15家,产木材33230立方米,木制家具8700件,竹制农具11800件,总产值450万元,当年价格净产值224万元。

纺织工业清初,白帽一带丝织业发达,有缫丝户86家,织丝绸户48家,年产丝绸约4000米。经脱胶漂洗,成为柔软、匀细、光滑的熟丝绸,销往湖北黄冈及本省宿松、怀宁、潜山等地。民国34年7月,县合作社联社设立棉织厂,针织男女线袜。

1950年,全县有织布户171家,计183人,木机织造土棉布。1958年始办起县棉织、土纺、针织、毛绒针织等厂。次年,土纺、针织、毛绒针织3厂撤销。1975年,天堂镇建成麻纺厂,当年产值7.4万元。1980年,全县有厂2家,年总产值79万元。1985年,工厂增至6家,年产棉布62.74万米,麻袋4万条,年总产值104万元,当年价格净产值30万元。

造纸工业本县造纸业历史悠久。民国25年9月,全县有纸槽155座。28年,来榜河、和尚庄、菖蒲河等地有纸槽40座,生产汉皮、银皮等纸。次年增加土报纸、仿毛边纸、封面纸、引信纸、花笺纸、寿纸生产,年产纸23980刀(每刀36张),产值17230元。32年,纸槽增至166座,后受战争影响,生产萎缩。35年,纸槽降至150座。37年底锐减至80座。

建国后,造纸业手工操作与机器生产并轨发展。1950年11月有皮纸生产户80家,花笺纸生产户10家,月产纸8000刀。1951年有纸槽114座,从业人员6900人,年产皮纸3万刀。1957年产纸457吨。1958年建起国营岳西县造纸厂(亦名县机制纸厂),生产卫生、文化用纸。1960年建立县木浆厂。1961年木浆厂并入纸厂,同年全县产纸60.8吨。1962年,纸厂停办。农村纸槽以毛尖山乡最多,冬闲投产高峰期达300余座。

1978年恢复县造纸厂。次年,河图、毛尖山两社先后建成规模较大的纸厂。1983年,全县有厂12家,年产机制纸与纸板333吨,总产值35万元。1985年有厂5家,共产纸品1635吨,总产值145万元,当年价格净产值39万元。

印刷工业民国28年10月,县同文阁在下东山设立印刷所,翻印小学课本。31年推行新县制时,曾建印刷厂。34年7月,县合作社联合社宣导部文化服务所经营印刷表册业务。1951年12月成立衙前石印局,1962年改称县印刷厂。

70年代,县城关小学办起小型印刷厂,印刷学生簿本。80年代初,天堂镇与天堂公社各建起印刷厂1家。1985年,岳西中学筹建校办印刷厂。全县印刷品总量,1981年为21314千印,1985年达48900千印。

缝纫工业建国前以个体缝纫户为主。民国30年,县平民工厂开办缝纫业务。34年7月,县合作社联社生产部成立缝纫组,制作中西服装。

建国后,缝纫业发展迅速,个体缝纫户逐年增多,遍及城乡。1958年建起县营专业工厂1家。1985年,全县有厂3家,年产值71万元。当年价格净产值20万元。

皮革工业1958年秋,县轻工业局建办皮革厂。1962年停办。1982年1月,设立县皮鞋厂。1985年,天堂乡前冲村办起鸿翔皮件厂。同年,皮革工业总产值达72万元,当年价格净产值20万元。

饲料工业1976年,岳西米厂、店前米厂分别建立车间,生产统糠供应畜牧养殖户。至1984年共产6000吨。1983年7月,汤池区粮站建成简易饲料加工厂,生产禽畜配合饲料和代农户加工粗饲料。9月,汤池饲料厂接收安庆行署饲料公司无偿援助资金1万元,遂增置小型组合加工机械设备,饲料产量、质量大幅度提高。1984年4月,省召开饲料工作会议,安庆行署粮油食品局择定优先在本县筹建一座中型饲料厂。9月,县饲料厂建成。汤池饲料厂随之并入。年生产能力4000吨,加工工序为机械化、自动化。1985年产饲料1518吨,产值58.7万元。同年3月,南庄乡农民徐传德办起加工厂,生产配合饲料。

其它工业农具、铸锅、雨具、陶器等制造业生产历史较久,一度从业者多。

中小农具制造1949年全县有1174户计1351人从业。手工业合作化时期,铁、木、竹制农具行业发展优先,以支援农业生产。1957年底,全县农具生产社、组25个,从业人员612人,年产农具18.46万件。1958年7月,手工业生产社、组绝大多数撤销,农具一度奇缺。1961年逐渐恢复。1964年底,全县有铁木机具厂(今县轻机厂)和汤池、来榜、菖蒲、白帽、店前等5家农具社。此后部分工厂转产其它产品。1985年,农具社尚存菖蒲、白帽、店前3家。

铸锅生产民国25年9月,全县有铸锅炉25座。30年代,黄尾街建起同茂锅炉厂,月产锅三四千口。民国35年5月,境内锅炉达28座。1951年8月存26座。1956年,全县产锅11.2万口。1960年大部分锅厂下马,仅存5家。1962年,店前办起益成铸锅厂。1965年,锅厂恢复至19家。1971年12月,县供销社建成铸锅厂。当年创产值1.6万元。1975年,全县共产锅13.1万口,为历史最高年份。1956年至1979年,县供销社系统共收购铁锅125.2万口,年均5.2万口。境内铁锅尤以店前、黄尾及响肠独山、石关象形、黄羊张家等地产量高质量佳,遐迩闻名,四五十年代畅销皖北一带。80年代后,因木炭、生铁等原料渐缺,加之繁昌等外地优质铁锅流入,本县铸锅生产逐渐萎缩。

制伞业民国25年9月有伞店30家。34年,县合作社联合社设立制伞处,生产纸伞。37年12月有伞店10家。1953年3月增至17家,从业人员5000人。1955年至1957年,先后成立衙前伞业生产组、县复兴雨伞生产合作社,生产纸、油布伞与斗笠。1960年至1962年,设有县雨具厂。1984年后,外地自动伞大量涌入县内市场,本县制伞工艺落后,自制伞滞销严重,产量锐减。

采掘工业1958年,相继建起河图炉镁矿、县黄铁矿、白帽石棉矿。其中,河图炉镁矿有职工40余人,所采矿石除满足本县做炼铁炼钢炉耐火材料需要外,还销往太湖等10县。1959年增建菖蒲石英矿,年采石英石5722吨。1960年设立县云母矿。1961年前后,上述企业先后停办。1970年秋再建县云母矿。1972年撤销。70年代,县印刷厂在菖蒲公社菖蒲大队采矿炼铅,供本厂铸字用铅。后停止开采。

陶器生产建国前均为土窑。1953年建起县陶瓷生产组,始用轮窑定点生产砖瓦土陶制品。

1985年,其它工业总产值206万元。当年价格净产值45万元(表9——2、表9——3)。

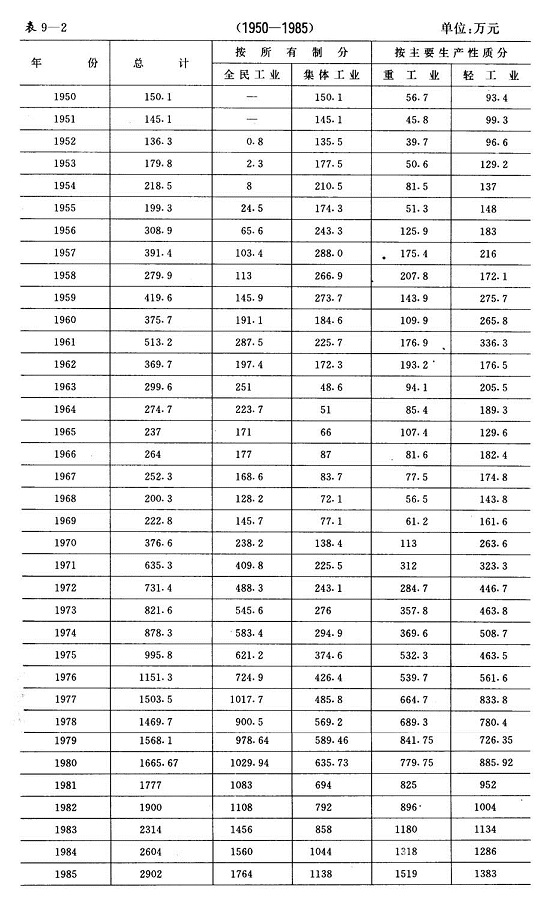

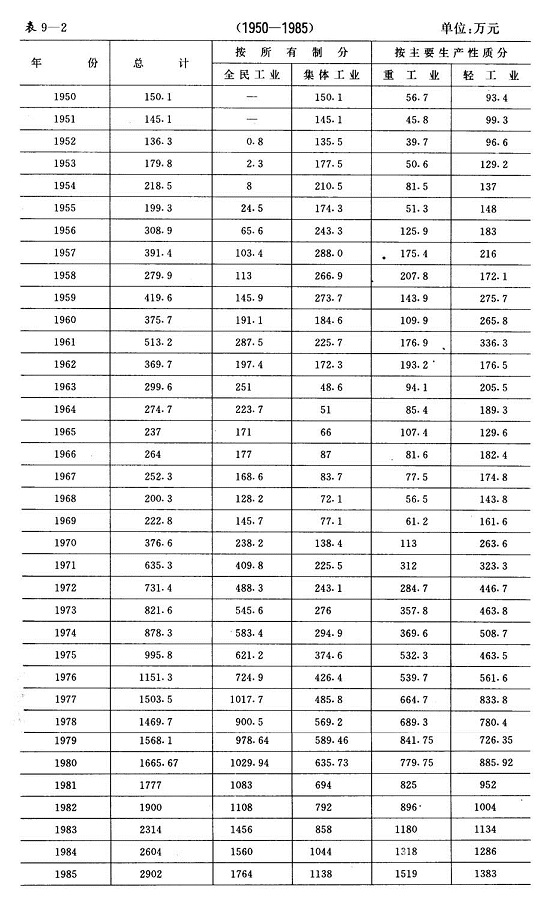

岳西县工业企业总产值

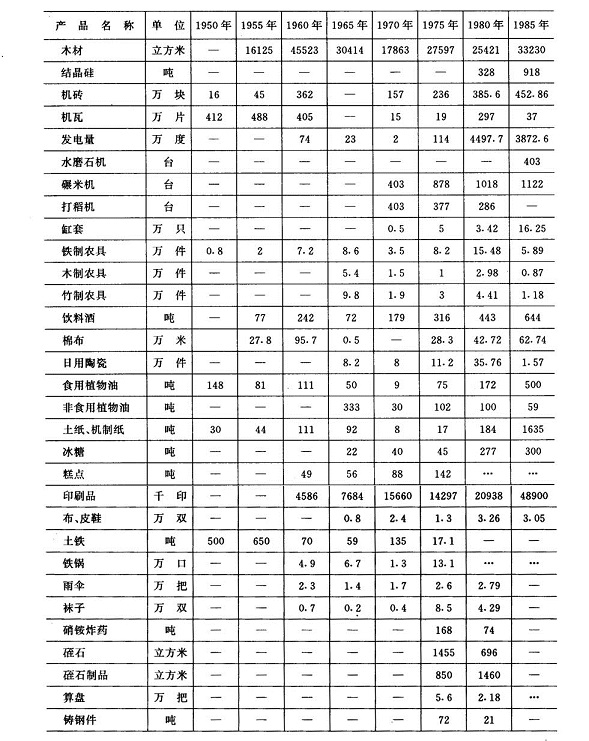

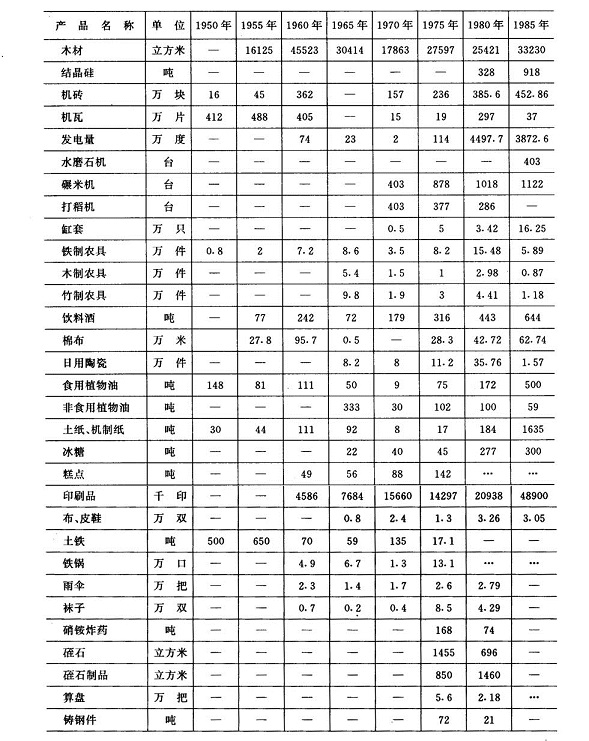

表9——3岳西县若干年份主要工业品产量

1958年9月,境内开展大炼钢铁运动。1959年1月统计,百日淘铁砂11.41万吨,炼铁5万余吨,炼钢2300吨,但所炼之铁绝大多数与炉渣结为一体,无使用价值。同年,设立城关冶炼厂,不久改称县钢铁厂。1961年初停办。此后,土铁生产持续多年。1967年前,年产几十吨。1969年至1975年,年产量突破百吨。1976年后下降直至停产。1971年建起县钢厂。1985年存厂1家,生产结晶硅。年总产值249万元,当年价格净产值53万元。

机械工业始兴于1958年。该年4月,改城关红光铁业社为县农具厂。6月,设立县机械厂。9月,机械厂改称中心机械厂,职工400余人;农具厂易名农机厂。年末,有粮食机械等厂7家。1959年1月,设商业局机械厂。3月,成立店前区农业机械厂。10月,中心机械厂与农机厂合并成县农业机械厂。年底,农机厂有职工280余人。1962年,农机厂停办。同年,全县机械工业总产值为98.3万元。1974年增办县粮油机械厂。1978年成立县农机汽车修配厂。全年机械工业总产值达301.3万元,占全县工业总产值的20.5%。

1981年,有厂10家,总产值185万元。1985年,有县办厂5家,区、镇、乡办厂12家,总产值共598万元,当年价格净产值229万元。

建材工业民国时期,居民盖房所需砖瓦一般自行烧制。1954年,全县有砖瓦、土陶等窑业手工业者186户291人。1958年始建起县砖瓦厂。时值基建规模迅猛扩大时期,砖瓦产品供不应求,高峰季节有800余人生产。同年,于硃屋办起县水泥厂。因缺乏煤炭,兼之产品质量低劣,1961年停办。1966年,国防三线工厂在境内纷纷破土兴建,砖瓦需求量日增,建材行业便大量购置制砖机、平瓦机,半机械化程度大幅度提高。1972年10月,县建筑安装公司建成预制车间,生产水泥预制板等。

1981年,全县有专业厂2家,总产值69万元。1983年12月,建成省内首家新型建材工厂——灰砂砖厂。次年,有厂16家,总产值178万元。1985年有厂8家,总产值113万元,当年价格净产值23万元。

化学工业1958年,相继办起县化肥、肥皂、野生植物油(后改为松焦油)等3厂。1959年,全县有7区15社及县皮革厂建立烤胶厂或车间,利用板栗壳等原料土法生产液体橡胶。同年,停办肥皂厂。1960年试办橡胶厂,曾派15名青工赴临泉县培训。后因原料缺乏未上马。1961年停办化肥厂,改松焦油厂为化工厂。翌年,化工厂停办。

1971年,县交通局建成化工厂,生产炸药。1976年12月,析被服厂烤胶车间成立县烤胶厂。1978年,烤胶厂下马。1981年在中国科技大学支持下,无愁化工厂建成。1984年,乡、镇办起小型化工厂2家。1985年仅存1家县办工厂,年产值7万元。

食品工业民国年间,境内酿酒槽坊较少,多数家庭善制糯米酒,自酿自食。糕点食品中,麻滩河麻饼、五河枝子糖、来榜酱干被誉为三大名产。粮油加工工具极其粗笨。粮食加工完全依靠木砻、碓、磨等工具,手推脚舂,劳动强度大。沿河村庄,居民选择河床陡、落差大河段,建造水碓、水磨,利用水力加工米、面。油脂作坊全仗牛拉石碾,人工炒籽、蒸粉、撞木榨,日产量不足百斤。生产历史最长的为店前庆丰油坊,民国23年(1934年)建。次年改名“同丰”,股金600元,房屋7间,年产油脂35吨,年利润100块银元。民国37年底,全县有油坊70家。

建国后,食品工业为本县主要工业。1950年,总产值为52.9万元,占整个工业总产值的35.2%。1952年建起首家糕点食品厂。1954年,国营酒厂建成。同年,同丰油坊与供销社联营生产,易名“同益”。1955年10月,衙前机米发电厂投产,大米加工始实行机械化。1959年,来榜、青天、河图、岩河、姚河等地建起水力粮食加工厂;城关、汤池、溪沸等地办起油脂加工作坊,日产油脂百余公斤。1960年至1961年,水力加工厂多数撤销,后仅存姚河1家。1963年,全县食品工业总产值达164.7万元,占整个工业总产值的55%。1974年,油脂加工始行机械化。

1978年,食品工业总产值达286.2万元,比1949年增长6.85倍。1981年有工厂4家,总产值334万元。次年,乡镇及个体食品加工厂大量涌现,食品厂家增至27个。1984年,来榜区办起猕猴桃酒厂。1985年有企业9家,总产值517万元,占整个工业总产值的17.8%。当年价格净产值65万元。

竹木工业民国年间,境内竹木加工多为制造用具。由手工业者走村串户上门服务。

建国后,森林采伐业产值一度比重较大。1950年,森林工业总产值19万元,占全县工业总产值的15.8%。1956年至1975年(不含1958、1970年),森林工业年产值占全县工业总产值20%以上。最高年份的1965年,高达37.4%。1976年后,森林资源渐乏,产值比重下降。

50年代初全县有286户322人从事竹器加工业,主产农具、茶篓及药材包装篓。1958年办起县木器厂、竹制品厂。1973年后,一批竹、草编工艺品远销近10个国家和地区。

全县森林工业企业,1981年为2家,次年达23家,1984年增至44家,产值466万元。1985年有企业15家,产木材33230立方米,木制家具8700件,竹制农具11800件,总产值450万元,当年价格净产值224万元。

纺织工业清初,白帽一带丝织业发达,有缫丝户86家,织丝绸户48家,年产丝绸约4000米。经脱胶漂洗,成为柔软、匀细、光滑的熟丝绸,销往湖北黄冈及本省宿松、怀宁、潜山等地。民国34年7月,县合作社联社设立棉织厂,针织男女线袜。

1950年,全县有织布户171家,计183人,木机织造土棉布。1958年始办起县棉织、土纺、针织、毛绒针织等厂。次年,土纺、针织、毛绒针织3厂撤销。1975年,天堂镇建成麻纺厂,当年产值7.4万元。1980年,全县有厂2家,年总产值79万元。1985年,工厂增至6家,年产棉布62.74万米,麻袋4万条,年总产值104万元,当年价格净产值30万元。

造纸工业本县造纸业历史悠久。民国25年9月,全县有纸槽155座。28年,来榜河、和尚庄、菖蒲河等地有纸槽40座,生产汉皮、银皮等纸。次年增加土报纸、仿毛边纸、封面纸、引信纸、花笺纸、寿纸生产,年产纸23980刀(每刀36张),产值17230元。32年,纸槽增至166座,后受战争影响,生产萎缩。35年,纸槽降至150座。37年底锐减至80座。

建国后,造纸业手工操作与机器生产并轨发展。1950年11月有皮纸生产户80家,花笺纸生产户10家,月产纸8000刀。1951年有纸槽114座,从业人员6900人,年产皮纸3万刀。1957年产纸457吨。1958年建起国营岳西县造纸厂(亦名县机制纸厂),生产卫生、文化用纸。1960年建立县木浆厂。1961年木浆厂并入纸厂,同年全县产纸60.8吨。1962年,纸厂停办。农村纸槽以毛尖山乡最多,冬闲投产高峰期达300余座。

1978年恢复县造纸厂。次年,河图、毛尖山两社先后建成规模较大的纸厂。1983年,全县有厂12家,年产机制纸与纸板333吨,总产值35万元。1985年有厂5家,共产纸品1635吨,总产值145万元,当年价格净产值39万元。

印刷工业民国28年10月,县同文阁在下东山设立印刷所,翻印小学课本。31年推行新县制时,曾建印刷厂。34年7月,县合作社联合社宣导部文化服务所经营印刷表册业务。1951年12月成立衙前石印局,1962年改称县印刷厂。

70年代,县城关小学办起小型印刷厂,印刷学生簿本。80年代初,天堂镇与天堂公社各建起印刷厂1家。1985年,岳西中学筹建校办印刷厂。全县印刷品总量,1981年为21314千印,1985年达48900千印。

缝纫工业建国前以个体缝纫户为主。民国30年,县平民工厂开办缝纫业务。34年7月,县合作社联社生产部成立缝纫组,制作中西服装。

建国后,缝纫业发展迅速,个体缝纫户逐年增多,遍及城乡。1958年建起县营专业工厂1家。1985年,全县有厂3家,年产值71万元。当年价格净产值20万元。

皮革工业1958年秋,县轻工业局建办皮革厂。1962年停办。1982年1月,设立县皮鞋厂。1985年,天堂乡前冲村办起鸿翔皮件厂。同年,皮革工业总产值达72万元,当年价格净产值20万元。

饲料工业1976年,岳西米厂、店前米厂分别建立车间,生产统糠供应畜牧养殖户。至1984年共产6000吨。1983年7月,汤池区粮站建成简易饲料加工厂,生产禽畜配合饲料和代农户加工粗饲料。9月,汤池饲料厂接收安庆行署饲料公司无偿援助资金1万元,遂增置小型组合加工机械设备,饲料产量、质量大幅度提高。1984年4月,省召开饲料工作会议,安庆行署粮油食品局择定优先在本县筹建一座中型饲料厂。9月,县饲料厂建成。汤池饲料厂随之并入。年生产能力4000吨,加工工序为机械化、自动化。1985年产饲料1518吨,产值58.7万元。同年3月,南庄乡农民徐传德办起加工厂,生产配合饲料。

其它工业农具、铸锅、雨具、陶器等制造业生产历史较久,一度从业者多。

中小农具制造1949年全县有1174户计1351人从业。手工业合作化时期,铁、木、竹制农具行业发展优先,以支援农业生产。1957年底,全县农具生产社、组25个,从业人员612人,年产农具18.46万件。1958年7月,手工业生产社、组绝大多数撤销,农具一度奇缺。1961年逐渐恢复。1964年底,全县有铁木机具厂(今县轻机厂)和汤池、来榜、菖蒲、白帽、店前等5家农具社。此后部分工厂转产其它产品。1985年,农具社尚存菖蒲、白帽、店前3家。

铸锅生产民国25年9月,全县有铸锅炉25座。30年代,黄尾街建起同茂锅炉厂,月产锅三四千口。民国35年5月,境内锅炉达28座。1951年8月存26座。1956年,全县产锅11.2万口。1960年大部分锅厂下马,仅存5家。1962年,店前办起益成铸锅厂。1965年,锅厂恢复至19家。1971年12月,县供销社建成铸锅厂。当年创产值1.6万元。1975年,全县共产锅13.1万口,为历史最高年份。1956年至1979年,县供销社系统共收购铁锅125.2万口,年均5.2万口。境内铁锅尤以店前、黄尾及响肠独山、石关象形、黄羊张家等地产量高质量佳,遐迩闻名,四五十年代畅销皖北一带。80年代后,因木炭、生铁等原料渐缺,加之繁昌等外地优质铁锅流入,本县铸锅生产逐渐萎缩。

制伞业民国25年9月有伞店30家。34年,县合作社联合社设立制伞处,生产纸伞。37年12月有伞店10家。1953年3月增至17家,从业人员5000人。1955年至1957年,先后成立衙前伞业生产组、县复兴雨伞生产合作社,生产纸、油布伞与斗笠。1960年至1962年,设有县雨具厂。1984年后,外地自动伞大量涌入县内市场,本县制伞工艺落后,自制伞滞销严重,产量锐减。

采掘工业1958年,相继建起河图炉镁矿、县黄铁矿、白帽石棉矿。其中,河图炉镁矿有职工40余人,所采矿石除满足本县做炼铁炼钢炉耐火材料需要外,还销往太湖等10县。1959年增建菖蒲石英矿,年采石英石5722吨。1960年设立县云母矿。1961年前后,上述企业先后停办。1970年秋再建县云母矿。1972年撤销。70年代,县印刷厂在菖蒲公社菖蒲大队采矿炼铅,供本厂铸字用铅。后停止开采。

陶器生产建国前均为土窑。1953年建起县陶瓷生产组,始用轮窑定点生产砖瓦土陶制品。

1985年,其它工业总产值206万元。当年价格净产值45万元(表9——2、表9——3)。

岳西县工业企业总产值

表9——3岳西县若干年份主要工业品产量