目录

第八节 妇幼保健

一、新法接生

清末乃至民国期间,全县城乡仍以旧法接生为主。在县城安庆,虽有安庆同仁医院(民国10几年间)、私立安庆妇孺医院(民国18年)、私立博爱医院(民国19年)、省立安庆医院(抗日战争胜利后)、省立安庆高级医学职业学校附设妇产科医院(民国36年)等几家医院先后设有妇产科,实行新法接生,但收费甚高。安庆妇孺医院每产收接生费15元,且难产面议,住院费另计。因此,前往住院分娩者多为富有人,贫苦者只好找旧产婆接生。在各乡镇,无妇幼卫生机构,仍由接产婆旧法接生。

民国17年(1928年)4月10日,县城安庆公安局颁布了《取缔稳婆章程》规定;“凡为稳婆应将姓氏、年岁、籍贯、住址、夫或子之名及充当稳婆年限,是否产科毕业,报由派管区署呈本局注册发照,方准营业。”又规定产婆不准私自与人堕胎,遇有难产,不得非法下胎。

民国31年,县城安庆市公安局卫生科对取缔稳婆作了六条具体规定:“1、严禁乱用手术和坠胎;2、严禁以神秘药方给产妇及婴儿服食;3、饬属密直查有无替代调换、买卖婴儿;4、严禁受贿残害,或需索重资;5、孕妇或胎儿生理上有特异时,应另请医生诊断,不准擅自处理;6、凡有抬请,不准无故拒绝或延迟误事。”接着又对稳婆进行了调查登记。城区有稳婆17名,对年龄过大,手术粗笨的稳婆苏叶氏、张周氏、张李氏3人令其歇业。

当时,对旧产婆的管理虽作了些规定,但实施有限,旧法接生仍普遍,新法接生寥寥无几。据省立安庆医院工作月报表统计,民国36年7~12月份,新法接生仅126例,民国37年1~6月分,新法接生103例。

县境内乡镇皆为旧产婆接生或自产自接。民国30几年间,石牌地区有汪姓与王姓两名接产婆,从事旧法接生,产妇蹲着或跪着生。若遇难产,则疑神疑鬼,烧香求佛。郑金球老人的母亲共生13胎,有3胎死于新生儿破伤风。约在民国35年,石牌镇何家媳妇与女儿相继分娩,先后产时死亡,惨不忍睹。民间流传:“妇女生孩子,阎王面前隔层纸”,道出了广大妇女分娩时悲惨的处境与恐惧的心理。中华人民共和国成立后,新法接生逐渐取代了旧法接生,保证了广大妇女和儿童的健康。

1950年春天,对旧产婆进行访问登记。1951年4月18日县卫生院举办了首期旧产婆改造训练班,历时1周,先后训练两批,每区招收1名,共改造旧产婆13人,培养新法接生员4人,全县新法接生仅97例。1952年,县卫生院举行公开演讲16次,每次2小时,听众4500余人次;开展览会一次,观众1.20万余人次;放幻灯片21次,观众7100余人次;找旧产婆谈话60人次,大力宣传新法接生。训练新法接生员2期,每期1个月,结业学员62人,全县实行新法接生137例,对烈军属及困难户实行费用减免。

1955年2月20日至3月10日,县卫生科举办了1期接生员培训班,由天津市来县救灾的医疗队编印教材讲课,学员54人,其中县保健站3人,每区3人,这批学员结业后,回所在乡镇建立接生组。

1956年进行新法接生普训,全县共普训935人,改造旧产婆467人,成立新法接生组69个,其中中心组17个。

1958年,全县办乡村产院144所,设简易产床280张,能胜任工作的接生员476人。当时有4镇(城关、高河、洪镇、三桥)、两乡(育儿、三桥)新法接生率达100%,其余地区也达80%以上。新生儿破伤风、产褥热基本得到控制。9月,县妇幼保健站在城关镇试行发放婴儿出生证,凭证安置户口,进一步杜绝了老法接生。至1965年,培训新法接生员的工作从未停止。1966年“文化大革命”开始,妇幼卫生工作瘫痪。

1975年,县妇幼保健站恢复机构,6月份以公社为单位举办新法接生员培训班,每个大队培训1~2名,全县培训了425名,其中新培训的182名。县保健站发放接生包260个。1976年新法接生率由过去的50~60%上升到80%,新生儿破伤风发病率为2.6‰。

1979年县保健站为每个区、社卫生院发放产包1个,为369个大队发放简易产包400个,新法接生率达87.6%,新生儿破伤风发病率4.5‰,产妇死亡率5‰。县保健站对全县6名死亡的产妇作了一次调查,有4名死于产后大出血,1名死于产褥感染,另1名死于滞产,均系在家分娩,老法接生所致。

自1980年以来,随着三级妇幼保健网的不断充实与完善,新法接生已逐渐普及。1985年,新法接生率升至97.4%,新生儿破伤风率降至0.37‰,产妇死亡率7.41‰。

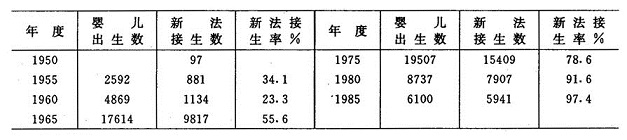

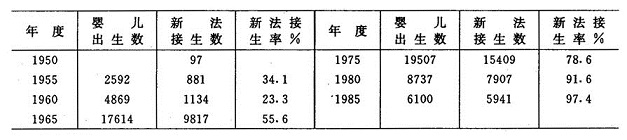

怀宁县1950~1985年部分年份新法接生统计表

二、妇女保健

(一)妇科查治

民国期间,县民生活贫困,广大劳动妇女更是挣扎在社会的最低层。即使身患重病,也无力医治,更谈不上政府帮助查治。中华人民共和国成立后,党和政府关心妇女的健康,反复开展查治妇科病的工作。

三年困难时期,闭经、子宫脱垂屡有发生。全县组织164名中西医开展妇科病查治。通过初步调查,至1961年,全县有子宫脱垂患者7183例,闭经患者7941例。1962年,县委召开了三大妇科病防治工作会议,县、区、社层层成立了妇科病防治领导小组,以公社为单位,集中培训防治人员,对全部患者进行了治疗。对闭经和I°、Ⅱ°子宫脱垂患者,分散治疗,送医送药上门;对Ⅱ°子宫脱垂者就地集中治疗、休息;对闭经患者主要是加强营养,用单方验方治疗;对子宫脱垂患者上子宫托,服用中草药、针灸、无水酒精注射宫颈等疗法。共治愈子宫脱垂2916人,闭经5616人。

“文革”期间,妇科病查治工作一度中止。

1978年重点查治两病(子宫脱垂、尿瘘),兼治一般妇科病。县妇幼保健站在万桥公社泉水大队开展了妇科病调查。共查209人,患者119例,患病率57%。被查者最大年龄56岁,最小24岁。其中慢性宫颈炎92例,子宫脱垂3例,阴道炎14例,陈旧性会阴裂伤10例,均给予对症治疗。

根据党中央、国务院:“免费并限期(1979~1981)治疗妇女两病”的指示,1979年,县妇幼保健站在全县范围内进行了“两病”调查。全县共有子宫脱垂病人I°1164人,Ⅱ°878人,Ⅲ°616人,尿瘘79人。对部分子宫脱垂病人采取上子宫托疗法,并在解放军116医院和安庆地区保健所的帮助下,对91例Ⅱ°、Ⅲ°子宫脱垂和6例尿瘘病人进行了手术治疗。

1980年,对所有两病患者进行了检查,Ⅱ°、Ⅲ°子宫脱垂病人由原来的1494人减少到734人,尿瘘病人只有62例。再次为264名子宫脱垂者上了子宫托,为36名Ⅱ°、Ⅲ°子宫脱垂和12名尿瘘患者作了手术。另外5例复杂性尿瘘,其中2例送地区医院手术治疗,3例送合肥市保健所手术。术后,对病人进行了随访,子宫脱垂患者手术后,痊愈20人,好转16人;尿瘘患者手术后痊愈12人,好转5人。对部分上子宫托者也进行了随访,长期坚持者,效果良好。

1981年手术治疗尿瘘10人。

1982年新发生1例尿瘘,7例子宫脱垂。为324名子宫脱垂患者上了子宫托,另8名重度脱垂者在高河区医院作了手术,3例尿瘘病人送安庆地区医院手术。

1983年,随访“两病”患者,155名上子宫托者,效果良好;106名子宫脱垂手术者,痊愈81例,手术治愈率76.4%,其余也有不同程度好转;58例尿瘘病人治愈46例,治愈率79.3%,其余12例病情复发。

从1979~1985年,共治疗子宫脱垂1032人,其中上子宫托888人,手术治疗135人;手术治疗尿瘘病人36名。

除“两病”查治外,从1981~1985年,还为2.61万人,进行了一般妇科病的查治,查出患病者1.12万例,多为慢性宫颈炎、阴道炎,患病率42.5%;治疗3801人,治疗率29%。妇科病的查治,为广大妇女解除了痛苦,给他们的家庭带来了幸福。

(二)“四期”保护

全县从1956年起实行妇女经期、孕期、产褥期、哺乳期四期劳动保护。规定妇女在经期不下水田,不挑重担;孕期不干弯腰活、重活;产期休息一个月。城镇女职工产后休假40天,工资照发。

1958年,大批基层卫生组织建立,积极宣传经期、孕期、产期的卫生常识,把妇女卫生知识交给群众。

1960年,在生产劳动中,对妇女实行“三调三不调”的原则,即“月经期调干不调湿,妊娠期调轻不调重,哺乳期调近不调远”。城镇女工实行四期挂牌制,适时调整工作。

1979年以后,城镇女职工享受产假56天,难产72天,独生子女者加1个月,晚婚晚育者再加1个月,工资照发。妊娠7个月及婴儿7个月内不上夜班。

1983年开始,每逢“三八”妇女节,广泛进行妇女劳动保护宣传,受到广大妇女的欢迎。

(三)围产期保健

抗日战争胜利后,省立安庆医院妇产科,开展产前检查,产后访视等工作。但前往检查的,皆为富有人。据该医院工作月报表统计:民国36年下半年及37年上半年,作产前检查分别为942人次、846人次;作产后检查分别为128人次、222人次。

1950年,县卫生院在宣传新法接生的同时,宣传孕期卫生,提倡孕妇进行产前产后检查。1951年,全县作产前检查201人次,检查项目包括胎位、听胎心音等;产后访视186人次,主要观察产妇身体恢复情况,新生儿是否平安。

1952~1957年,县区级妇幼保健站陆续成立后,在开展新法接生的同时,为孕妇检查胎位,产后访视。1957年产前检查2445人次,产后访视4473人次。

1958年,农村产院遍及各地,全县大多数孕产妇都得到了产前检查与产后访视,城镇几乎100%,农村54%。全县住院分娩率达70~85%。

1960年以后,全县产前检查和住院分娩率有所下降。直到70年代后期,随着经济的发展,人民生活、认识水平的提高,加上计划生育工作的大力开展,人们对产前产后检查,住院分娩,才日益重视。

1983年,全县区社医院共开展产前检查5214人次,矫正胎位351人次,治疗妊娠高血压175人,妊娠水肿366人。1985年,全县产前检查率75.57%,住院分娩率31.51%,产后访视率46.81%,产妇死亡率7.41‰。

三、儿童保健

(一)健康检查

民国16年,县城安庆市官医院设有痘科,负责全市儿童的种痘工作。民国24年,省与防疫委员会规定:儿童易发之白喉、麻疹、流行性脑脊髓膜炎、猩红热等传染病,无论自行投诊请治,或由检查组察觉送诊所者,概予免费治疗。民国37年,省会卫生事务所,为预防天花保护儿童健康,增进民众卫生常识,特出“天花专刊”,印发各单位,广为宣传。

1951年,县卫生院首次进行了婴儿健康检查,共查38人。1953年“六·一”儿童节前夕,在县政府、妇联、工会、团委、卫生科联合发动下,县卫生院为石牌地区250名儿童进行了健康检查。三桥、洪镇、高河3个区卫生所,各在当地检查50名;郑河等4个区各检查30名,全县共查520名。以0~7岁儿童为对象,查出患病者360名,患病率69.2%。主要疾患有砂眼、头癣、疥疮、蛔虫症等,均给予了对症治疗。

1964年,县保健站为县实验小学幼儿园儿童进行了两次健康检查,共查154人。其中砂眼14人,佝偻病2人,龋齿26人,其他疾病18人,患病率38.9%,均给予了治疗。

1979年是国际儿童年,为12周岁以下部分儿童免费驱蛔(独生子女放宽年龄)。县保健站在城关镇3所学校1776名适龄儿童中进行了几种驱蛔药疗效观察,然后为全县12万名适龄儿童进行免费驱蛔。

1981年“六·一”儿童节前夕,县保健站与皖河乡卫生院医务人员一起为该乡22所小学6330名5~15岁的儿童进行了健康检查,同时对该乡全体师生进行了一次卫生宣传,通过检查发现:患病率为34.26%,其中男生患病率34.75%,女生患病率33·77%。患病率最高的是视力减退,为10.4%;其次为中耳炎、扁桃体肥大、砂眼、鼻炎、龋齿等。身体发育情况:5~11岁这个年龄组,同龄男生的身长、体重数值比女生大,11~15的年龄组中,女生的发育比男生快、身高、体重均超过了男生。

1982年至1985年,县保健站及区、乡卫生院进行儿童健康检查1.34万人次,累计有患病儿童4716人。查出的疾病主要有慢性中耳炎、鼻炎、砂眼、龋齿、佝偻病、贫血、营养不良等。这些疾病大多是由于不注意卫生和喂养不当而引起。一些急性传染病较少见。1985年,婴幼儿童死亡率为15.17‰。

1980~1985年,全县妇幼卫生人员为儿童接种卡介苗4.63万人次。

(二)托幼事业

解放初期,为了解放妇女劳动力,开始兴办托幼机构。1952年,有托儿所725个,入托儿童5405人,褓姆2004人。

1953年4月,各区卫生院在妇联的配合下,举办了保育员训练班。由各区妇幼卫生人员讲课。内容主要是儿童卫生常识,常见疾病的预防,全县共培训保育员100人。10月,县卫生院举办了农村保育辅导员训练班,农村妇女干部、积极分子19名参加了训练,学习儿童卫生知识、预防疾病常识、农忙托儿所的管理等内容,时间10天。

1956年春耕农忙时,县妇幼保健站配合各区妇联兴办托幼组织。全县组织了农忙托儿所161个,托儿站110处,受托儿童1271人,有保育员534人。到1958年,全县农忙托儿所发展到3219个,幼儿园1103个,保育员6558人,受托儿童6.16万人。

1959年,县保健站与妇联举办了保育员师资训练班,训练保健员和保育员30人。然后由他们到各个公社开展普训,共训练保育员768人。县保健站在龙泉公社搞试点,使该地儿童100%受托,总结经验后在全县推广。当时,全县7岁以下儿童8.67万人,受托儿童6.16万人,占71%。

1982年,全县有公私托幼机构35个,收3岁以上儿童1141人,有保育员38人。县妇联与妇幼保健站联合举办了两期幼师培训班,每期10天,学员共39人。学习卫生部、教育部联合颁发的《托儿所、幼儿园卫生保健制度》和卫生部颁发的《三岁前小儿教养大纲》。

1983年,全县有41所幼儿园,入托儿童1276人,幼师增至52名。1985年底,全县7岁以下儿童5.61万名,共有托儿所、幼儿园34个,3岁以下入托儿童40名,3岁以上入托儿童6050名,共有保育员2人,教养员52人。

清末乃至民国期间,全县城乡仍以旧法接生为主。在县城安庆,虽有安庆同仁医院(民国10几年间)、私立安庆妇孺医院(民国18年)、私立博爱医院(民国19年)、省立安庆医院(抗日战争胜利后)、省立安庆高级医学职业学校附设妇产科医院(民国36年)等几家医院先后设有妇产科,实行新法接生,但收费甚高。安庆妇孺医院每产收接生费15元,且难产面议,住院费另计。因此,前往住院分娩者多为富有人,贫苦者只好找旧产婆接生。在各乡镇,无妇幼卫生机构,仍由接产婆旧法接生。

民国17年(1928年)4月10日,县城安庆公安局颁布了《取缔稳婆章程》规定;“凡为稳婆应将姓氏、年岁、籍贯、住址、夫或子之名及充当稳婆年限,是否产科毕业,报由派管区署呈本局注册发照,方准营业。”又规定产婆不准私自与人堕胎,遇有难产,不得非法下胎。

民国31年,县城安庆市公安局卫生科对取缔稳婆作了六条具体规定:“1、严禁乱用手术和坠胎;2、严禁以神秘药方给产妇及婴儿服食;3、饬属密直查有无替代调换、买卖婴儿;4、严禁受贿残害,或需索重资;5、孕妇或胎儿生理上有特异时,应另请医生诊断,不准擅自处理;6、凡有抬请,不准无故拒绝或延迟误事。”接着又对稳婆进行了调查登记。城区有稳婆17名,对年龄过大,手术粗笨的稳婆苏叶氏、张周氏、张李氏3人令其歇业。

当时,对旧产婆的管理虽作了些规定,但实施有限,旧法接生仍普遍,新法接生寥寥无几。据省立安庆医院工作月报表统计,民国36年7~12月份,新法接生仅126例,民国37年1~6月分,新法接生103例。

县境内乡镇皆为旧产婆接生或自产自接。民国30几年间,石牌地区有汪姓与王姓两名接产婆,从事旧法接生,产妇蹲着或跪着生。若遇难产,则疑神疑鬼,烧香求佛。郑金球老人的母亲共生13胎,有3胎死于新生儿破伤风。约在民国35年,石牌镇何家媳妇与女儿相继分娩,先后产时死亡,惨不忍睹。民间流传:“妇女生孩子,阎王面前隔层纸”,道出了广大妇女分娩时悲惨的处境与恐惧的心理。中华人民共和国成立后,新法接生逐渐取代了旧法接生,保证了广大妇女和儿童的健康。

1950年春天,对旧产婆进行访问登记。1951年4月18日县卫生院举办了首期旧产婆改造训练班,历时1周,先后训练两批,每区招收1名,共改造旧产婆13人,培养新法接生员4人,全县新法接生仅97例。1952年,县卫生院举行公开演讲16次,每次2小时,听众4500余人次;开展览会一次,观众1.20万余人次;放幻灯片21次,观众7100余人次;找旧产婆谈话60人次,大力宣传新法接生。训练新法接生员2期,每期1个月,结业学员62人,全县实行新法接生137例,对烈军属及困难户实行费用减免。

1955年2月20日至3月10日,县卫生科举办了1期接生员培训班,由天津市来县救灾的医疗队编印教材讲课,学员54人,其中县保健站3人,每区3人,这批学员结业后,回所在乡镇建立接生组。

1956年进行新法接生普训,全县共普训935人,改造旧产婆467人,成立新法接生组69个,其中中心组17个。

1958年,全县办乡村产院144所,设简易产床280张,能胜任工作的接生员476人。当时有4镇(城关、高河、洪镇、三桥)、两乡(育儿、三桥)新法接生率达100%,其余地区也达80%以上。新生儿破伤风、产褥热基本得到控制。9月,县妇幼保健站在城关镇试行发放婴儿出生证,凭证安置户口,进一步杜绝了老法接生。至1965年,培训新法接生员的工作从未停止。1966年“文化大革命”开始,妇幼卫生工作瘫痪。

1975年,县妇幼保健站恢复机构,6月份以公社为单位举办新法接生员培训班,每个大队培训1~2名,全县培训了425名,其中新培训的182名。县保健站发放接生包260个。1976年新法接生率由过去的50~60%上升到80%,新生儿破伤风发病率为2.6‰。

1979年县保健站为每个区、社卫生院发放产包1个,为369个大队发放简易产包400个,新法接生率达87.6%,新生儿破伤风发病率4.5‰,产妇死亡率5‰。县保健站对全县6名死亡的产妇作了一次调查,有4名死于产后大出血,1名死于产褥感染,另1名死于滞产,均系在家分娩,老法接生所致。

自1980年以来,随着三级妇幼保健网的不断充实与完善,新法接生已逐渐普及。1985年,新法接生率升至97.4%,新生儿破伤风率降至0.37‰,产妇死亡率7.41‰。

怀宁县1950~1985年部分年份新法接生统计表

二、妇女保健

(一)妇科查治

民国期间,县民生活贫困,广大劳动妇女更是挣扎在社会的最低层。即使身患重病,也无力医治,更谈不上政府帮助查治。中华人民共和国成立后,党和政府关心妇女的健康,反复开展查治妇科病的工作。

三年困难时期,闭经、子宫脱垂屡有发生。全县组织164名中西医开展妇科病查治。通过初步调查,至1961年,全县有子宫脱垂患者7183例,闭经患者7941例。1962年,县委召开了三大妇科病防治工作会议,县、区、社层层成立了妇科病防治领导小组,以公社为单位,集中培训防治人员,对全部患者进行了治疗。对闭经和I°、Ⅱ°子宫脱垂患者,分散治疗,送医送药上门;对Ⅱ°子宫脱垂者就地集中治疗、休息;对闭经患者主要是加强营养,用单方验方治疗;对子宫脱垂患者上子宫托,服用中草药、针灸、无水酒精注射宫颈等疗法。共治愈子宫脱垂2916人,闭经5616人。

“文革”期间,妇科病查治工作一度中止。

1978年重点查治两病(子宫脱垂、尿瘘),兼治一般妇科病。县妇幼保健站在万桥公社泉水大队开展了妇科病调查。共查209人,患者119例,患病率57%。被查者最大年龄56岁,最小24岁。其中慢性宫颈炎92例,子宫脱垂3例,阴道炎14例,陈旧性会阴裂伤10例,均给予对症治疗。

根据党中央、国务院:“免费并限期(1979~1981)治疗妇女两病”的指示,1979年,县妇幼保健站在全县范围内进行了“两病”调查。全县共有子宫脱垂病人I°1164人,Ⅱ°878人,Ⅲ°616人,尿瘘79人。对部分子宫脱垂病人采取上子宫托疗法,并在解放军116医院和安庆地区保健所的帮助下,对91例Ⅱ°、Ⅲ°子宫脱垂和6例尿瘘病人进行了手术治疗。

1980年,对所有两病患者进行了检查,Ⅱ°、Ⅲ°子宫脱垂病人由原来的1494人减少到734人,尿瘘病人只有62例。再次为264名子宫脱垂者上了子宫托,为36名Ⅱ°、Ⅲ°子宫脱垂和12名尿瘘患者作了手术。另外5例复杂性尿瘘,其中2例送地区医院手术治疗,3例送合肥市保健所手术。术后,对病人进行了随访,子宫脱垂患者手术后,痊愈20人,好转16人;尿瘘患者手术后痊愈12人,好转5人。对部分上子宫托者也进行了随访,长期坚持者,效果良好。

1981年手术治疗尿瘘10人。

1982年新发生1例尿瘘,7例子宫脱垂。为324名子宫脱垂患者上了子宫托,另8名重度脱垂者在高河区医院作了手术,3例尿瘘病人送安庆地区医院手术。

1983年,随访“两病”患者,155名上子宫托者,效果良好;106名子宫脱垂手术者,痊愈81例,手术治愈率76.4%,其余也有不同程度好转;58例尿瘘病人治愈46例,治愈率79.3%,其余12例病情复发。

从1979~1985年,共治疗子宫脱垂1032人,其中上子宫托888人,手术治疗135人;手术治疗尿瘘病人36名。

除“两病”查治外,从1981~1985年,还为2.61万人,进行了一般妇科病的查治,查出患病者1.12万例,多为慢性宫颈炎、阴道炎,患病率42.5%;治疗3801人,治疗率29%。妇科病的查治,为广大妇女解除了痛苦,给他们的家庭带来了幸福。

(二)“四期”保护

全县从1956年起实行妇女经期、孕期、产褥期、哺乳期四期劳动保护。规定妇女在经期不下水田,不挑重担;孕期不干弯腰活、重活;产期休息一个月。城镇女职工产后休假40天,工资照发。

1958年,大批基层卫生组织建立,积极宣传经期、孕期、产期的卫生常识,把妇女卫生知识交给群众。

1960年,在生产劳动中,对妇女实行“三调三不调”的原则,即“月经期调干不调湿,妊娠期调轻不调重,哺乳期调近不调远”。城镇女工实行四期挂牌制,适时调整工作。

1979年以后,城镇女职工享受产假56天,难产72天,独生子女者加1个月,晚婚晚育者再加1个月,工资照发。妊娠7个月及婴儿7个月内不上夜班。

1983年开始,每逢“三八”妇女节,广泛进行妇女劳动保护宣传,受到广大妇女的欢迎。

(三)围产期保健

抗日战争胜利后,省立安庆医院妇产科,开展产前检查,产后访视等工作。但前往检查的,皆为富有人。据该医院工作月报表统计:民国36年下半年及37年上半年,作产前检查分别为942人次、846人次;作产后检查分别为128人次、222人次。

1950年,县卫生院在宣传新法接生的同时,宣传孕期卫生,提倡孕妇进行产前产后检查。1951年,全县作产前检查201人次,检查项目包括胎位、听胎心音等;产后访视186人次,主要观察产妇身体恢复情况,新生儿是否平安。

1952~1957年,县区级妇幼保健站陆续成立后,在开展新法接生的同时,为孕妇检查胎位,产后访视。1957年产前检查2445人次,产后访视4473人次。

1958年,农村产院遍及各地,全县大多数孕产妇都得到了产前检查与产后访视,城镇几乎100%,农村54%。全县住院分娩率达70~85%。

1960年以后,全县产前检查和住院分娩率有所下降。直到70年代后期,随着经济的发展,人民生活、认识水平的提高,加上计划生育工作的大力开展,人们对产前产后检查,住院分娩,才日益重视。

1983年,全县区社医院共开展产前检查5214人次,矫正胎位351人次,治疗妊娠高血压175人,妊娠水肿366人。1985年,全县产前检查率75.57%,住院分娩率31.51%,产后访视率46.81%,产妇死亡率7.41‰。

三、儿童保健

(一)健康检查

民国16年,县城安庆市官医院设有痘科,负责全市儿童的种痘工作。民国24年,省与防疫委员会规定:儿童易发之白喉、麻疹、流行性脑脊髓膜炎、猩红热等传染病,无论自行投诊请治,或由检查组察觉送诊所者,概予免费治疗。民国37年,省会卫生事务所,为预防天花保护儿童健康,增进民众卫生常识,特出“天花专刊”,印发各单位,广为宣传。

1951年,县卫生院首次进行了婴儿健康检查,共查38人。1953年“六·一”儿童节前夕,在县政府、妇联、工会、团委、卫生科联合发动下,县卫生院为石牌地区250名儿童进行了健康检查。三桥、洪镇、高河3个区卫生所,各在当地检查50名;郑河等4个区各检查30名,全县共查520名。以0~7岁儿童为对象,查出患病者360名,患病率69.2%。主要疾患有砂眼、头癣、疥疮、蛔虫症等,均给予了对症治疗。

1964年,县保健站为县实验小学幼儿园儿童进行了两次健康检查,共查154人。其中砂眼14人,佝偻病2人,龋齿26人,其他疾病18人,患病率38.9%,均给予了治疗。

1979年是国际儿童年,为12周岁以下部分儿童免费驱蛔(独生子女放宽年龄)。县保健站在城关镇3所学校1776名适龄儿童中进行了几种驱蛔药疗效观察,然后为全县12万名适龄儿童进行免费驱蛔。

1981年“六·一”儿童节前夕,县保健站与皖河乡卫生院医务人员一起为该乡22所小学6330名5~15岁的儿童进行了健康检查,同时对该乡全体师生进行了一次卫生宣传,通过检查发现:患病率为34.26%,其中男生患病率34.75%,女生患病率33·77%。患病率最高的是视力减退,为10.4%;其次为中耳炎、扁桃体肥大、砂眼、鼻炎、龋齿等。身体发育情况:5~11岁这个年龄组,同龄男生的身长、体重数值比女生大,11~15的年龄组中,女生的发育比男生快、身高、体重均超过了男生。

1982年至1985年,县保健站及区、乡卫生院进行儿童健康检查1.34万人次,累计有患病儿童4716人。查出的疾病主要有慢性中耳炎、鼻炎、砂眼、龋齿、佝偻病、贫血、营养不良等。这些疾病大多是由于不注意卫生和喂养不当而引起。一些急性传染病较少见。1985年,婴幼儿童死亡率为15.17‰。

1980~1985年,全县妇幼卫生人员为儿童接种卡介苗4.63万人次。

(二)托幼事业

解放初期,为了解放妇女劳动力,开始兴办托幼机构。1952年,有托儿所725个,入托儿童5405人,褓姆2004人。

1953年4月,各区卫生院在妇联的配合下,举办了保育员训练班。由各区妇幼卫生人员讲课。内容主要是儿童卫生常识,常见疾病的预防,全县共培训保育员100人。10月,县卫生院举办了农村保育辅导员训练班,农村妇女干部、积极分子19名参加了训练,学习儿童卫生知识、预防疾病常识、农忙托儿所的管理等内容,时间10天。

1956年春耕农忙时,县妇幼保健站配合各区妇联兴办托幼组织。全县组织了农忙托儿所161个,托儿站110处,受托儿童1271人,有保育员534人。到1958年,全县农忙托儿所发展到3219个,幼儿园1103个,保育员6558人,受托儿童6.16万人。

1959年,县保健站与妇联举办了保育员师资训练班,训练保健员和保育员30人。然后由他们到各个公社开展普训,共训练保育员768人。县保健站在龙泉公社搞试点,使该地儿童100%受托,总结经验后在全县推广。当时,全县7岁以下儿童8.67万人,受托儿童6.16万人,占71%。

1982年,全县有公私托幼机构35个,收3岁以上儿童1141人,有保育员38人。县妇联与妇幼保健站联合举办了两期幼师培训班,每期10天,学员共39人。学习卫生部、教育部联合颁发的《托儿所、幼儿园卫生保健制度》和卫生部颁发的《三岁前小儿教养大纲》。

1983年,全县有41所幼儿园,入托儿童1276人,幼师增至52名。1985年底,全县7岁以下儿童5.61万名,共有托儿所、幼儿园34个,3岁以下入托儿童40名,3岁以上入托儿童6050名,共有保育员2人,教养员52人。