目录

第二节 政府

一、沿革

民国36年(1947)11月23日,中共豫皖苏四地委、中国人民解放军豫皖苏军区四分区党委决定在阜阳南乡建立阜南县,机关临时设在吕大寨。

1949年2月,阜南县撤销。同年6月,成立阜南行政办事处。1950年6月,改为阜南县民主政府,1950年8月,改称为阜南县人民政府。

1956年6月,阜南县人民政府改称阜南县人民委员会。

1966年“文化大革命”开始后,由于群众造反组织的冲击,县人民委员会及其工作机构瘫痪,1967年10月,阜南县人民武装部配合“造反派”成立阜南县“抓革命、促生产第一线指挥部”代行县人民委员会的职权。1968年7月,阜南县革命委员会成立。1980年5月,改阜南县革命委员会为阜南县人民政府。

阜南县人民政府是阜南县最高行政机关,设县长1人,主持全面工作,副县长若干人,协助县长分管各项工作。“文化大革命”前,县人民政府每月召开一次科、局长例会。1980年后,每月召开一次县长办公会,必要时吸收有关部、委、办及科局负责人参加,对有关重大事项作出处理决定。

二、工作机构

民国37年,县民主政府设民教科、财粮科、建设科、公安局。下辖6个区民主政府。

1949年行政办事处设:秘书室、民政科、财粮科、建设科、教育科、工商税务局、公安局、司法科、人民银行办事处、邮局。

1950年增设合作总社(1952年改称供销合作总社)、农林科、工商科、粮食局、财粮科改为财政科、司法科改为人民法院、税务局、改教育科为文教科。

1951年8月,增设人民监察室、人事科、卫生科。

1952年3月,农林科与建设科合并为农建科,8月增设计划统计科。

1954年4月,增设水利科,6月,设财粮贸易办公室。

1955年2月,增设计划委员会,改计划统计科为统计科,5月设手工业管理科,6月,设手工业联合社。5月,农建科改为农业局。

1956年1月,增设林业科,4月设立交通建设科,6月,县人民政府改称县人民委员会,各区人民政府改称区公所,改水利科为水利局。同时县人委增设商业科,7月裁工商科和手工业管理科,增设工业科,10月增设中国农业银行阜南支行,同时设立体育运动委员会,农副产品采购局。

1957年3月,农业银行阜南支行并入县人民银行,8月,林业科并入农业局称农林局,6月裁农副产品采购局,8月,工业科与交通建设科合并称工业交通科。

1958年11月,县人委增设工业局,下设区公所改为11个公社管委会。

1959年,裁监察室、供销合作社(1961年恢复)。

1966年“文化大革命”开始后,县人委及所属工作机构瘫痪。1968年7月,县革命委员会成立后,设办事组、政治工作组、生产指挥组、人民保卫组。县直工作机构及公社成立三结合的革命委员会或革命领导小组。1973年后逐渐恢复正常。1978年1月,裁县革委4大组,恢复部、委、办、局。

1980年,改县革命委员会为县人民政府,工作机构设办公室、编制委员会、人事局、物资局、计划委员会,财贸办公室、财政局、税务局、物资局、统计局、劳动局、物价局、工交办公室、工业局、二轻工业局、供电局、交通局、商业局、粮食局、工商管理局、对外贸易局、供销合作社、文卫办公室、体育运动委员会、文化局、教育局、卫生局、广播事业局、计划生育委员会、科学技术委员会、农林办公室、农业局、林业局、畜牧水产局、水利局、社队企业局、农机局、公安局、司法局、民政局、档案局、基建局、气象局、农业区划办公室、农行、人行、建设银行、邮电局。

1984年春,进行机构改革,为消除党、政、企不分现象,减少机构重叠,撤并部分机构。

1985年,县人民政府设办公室、行政科和计划、经济、科技、体育、计划生育、编制6个委员会;地方志、地名办、农村能源办、外事侨务、农业区划、改贫双扶生救领导小组6个办公室;人事、监察、土地管理、财政、税务、统计、劳动、物资、物价、标准计量、城乡建设环境保护、审计、交通、二轻工业、乡镇企业、邮电、供电、商业、工商行政管理、粮油食品、烟草专卖、对外贸易、文化、教育、广播电视、卫生、农牧渔业、林业、水利、农业机械、公安、司法、民政、档案34个局和供销合作社;农行、建设、工商3个银行和保险公司、气象站。下辖11个区公所和2个镇人民政府。

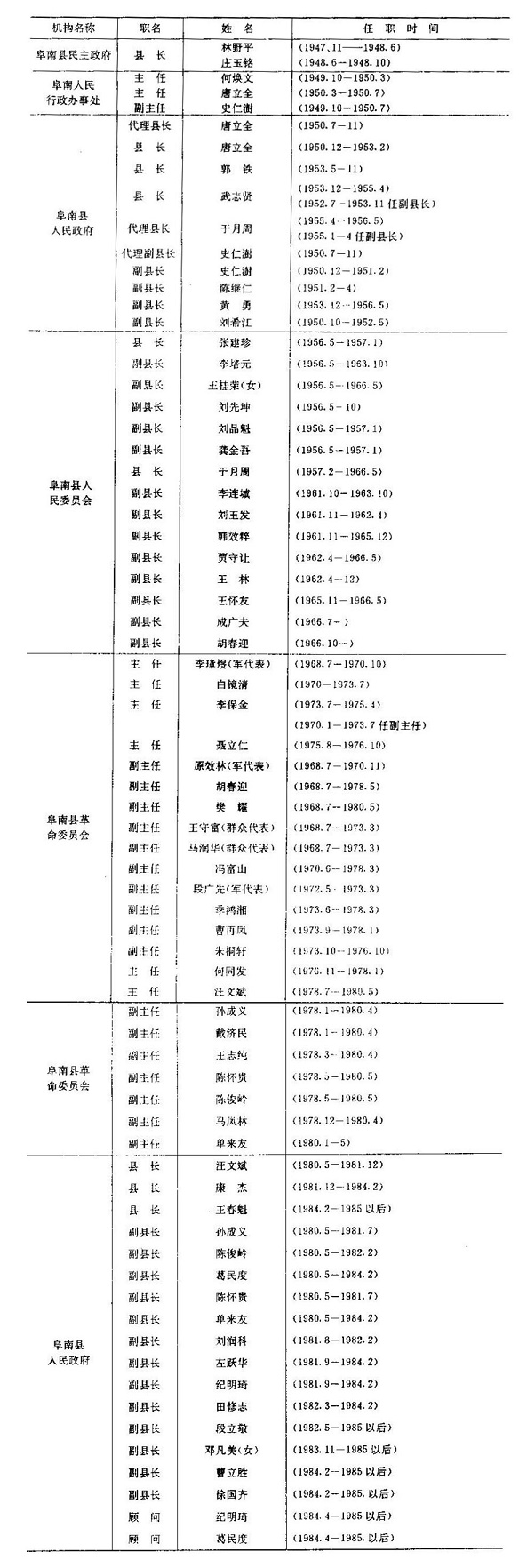

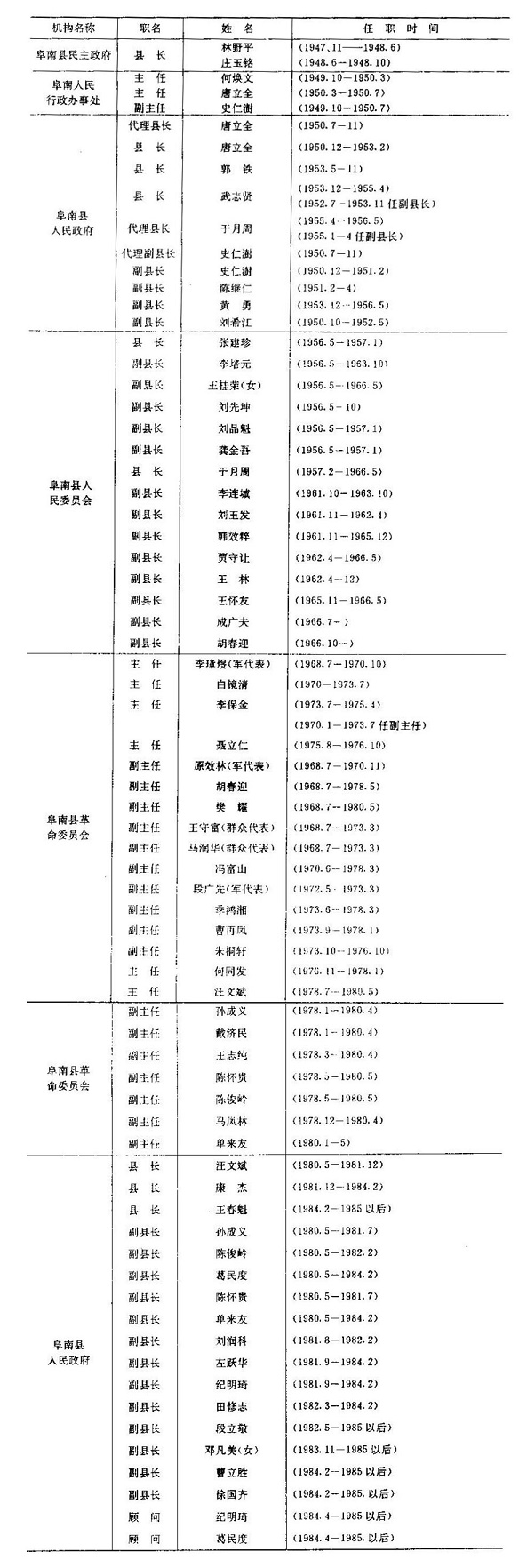

表152县人民政府领导人更迭表

三、外事侨务

1984年9月,县外事、侨务两个办公室成立,编制3人,合署办公,一套机构,两块牌子。据1985年不完全统计,阜南县旅居港、澳同胞和海外侨胞共108户,316人,在县内眷属171户,1132人。具体分布:居住香港的42户,105人;居住日本的18户,53人;居住美国的41户,141人;居住在印度尼西亚的1户,1人;居住苏联的1户,3人;居住巴拿马的1户,1人;居住新加坡的1户,2人;居住巴西的2户,8人;居住泰国的1户,2人。从1980年至1985年,回阜南来探亲的华侨、港澳同胞及外籍华人达160人次。所有回来探亲人员,均受到县人民政府、外事、侨务办公室、县统战部等有关单位领导人的亲切接见和热情接待。还组织他们参观了阜南的工农业生产。同时还接待回来观光及前来工作、贸易的外籍华人27人次。为县内侨眷2人办理了出境手续。

阜南的港、澳同胞和海外侨胞,为体现爱国爱乡之情,支援家乡建设,自1980年始,汇来的侨汇逐年增加,至1985年底,累计已达14万多元。

民国36年(1947)11月23日,中共豫皖苏四地委、中国人民解放军豫皖苏军区四分区党委决定在阜阳南乡建立阜南县,机关临时设在吕大寨。

1949年2月,阜南县撤销。同年6月,成立阜南行政办事处。1950年6月,改为阜南县民主政府,1950年8月,改称为阜南县人民政府。

1956年6月,阜南县人民政府改称阜南县人民委员会。

1966年“文化大革命”开始后,由于群众造反组织的冲击,县人民委员会及其工作机构瘫痪,1967年10月,阜南县人民武装部配合“造反派”成立阜南县“抓革命、促生产第一线指挥部”代行县人民委员会的职权。1968年7月,阜南县革命委员会成立。1980年5月,改阜南县革命委员会为阜南县人民政府。

阜南县人民政府是阜南县最高行政机关,设县长1人,主持全面工作,副县长若干人,协助县长分管各项工作。“文化大革命”前,县人民政府每月召开一次科、局长例会。1980年后,每月召开一次县长办公会,必要时吸收有关部、委、办及科局负责人参加,对有关重大事项作出处理决定。

二、工作机构

民国37年,县民主政府设民教科、财粮科、建设科、公安局。下辖6个区民主政府。

1949年行政办事处设:秘书室、民政科、财粮科、建设科、教育科、工商税务局、公安局、司法科、人民银行办事处、邮局。

1950年增设合作总社(1952年改称供销合作总社)、农林科、工商科、粮食局、财粮科改为财政科、司法科改为人民法院、税务局、改教育科为文教科。

1951年8月,增设人民监察室、人事科、卫生科。

1952年3月,农林科与建设科合并为农建科,8月增设计划统计科。

1954年4月,增设水利科,6月,设财粮贸易办公室。

1955年2月,增设计划委员会,改计划统计科为统计科,5月设手工业管理科,6月,设手工业联合社。5月,农建科改为农业局。

1956年1月,增设林业科,4月设立交通建设科,6月,县人民政府改称县人民委员会,各区人民政府改称区公所,改水利科为水利局。同时县人委增设商业科,7月裁工商科和手工业管理科,增设工业科,10月增设中国农业银行阜南支行,同时设立体育运动委员会,农副产品采购局。

1957年3月,农业银行阜南支行并入县人民银行,8月,林业科并入农业局称农林局,6月裁农副产品采购局,8月,工业科与交通建设科合并称工业交通科。

1958年11月,县人委增设工业局,下设区公所改为11个公社管委会。

1959年,裁监察室、供销合作社(1961年恢复)。

1966年“文化大革命”开始后,县人委及所属工作机构瘫痪。1968年7月,县革命委员会成立后,设办事组、政治工作组、生产指挥组、人民保卫组。县直工作机构及公社成立三结合的革命委员会或革命领导小组。1973年后逐渐恢复正常。1978年1月,裁县革委4大组,恢复部、委、办、局。

1980年,改县革命委员会为县人民政府,工作机构设办公室、编制委员会、人事局、物资局、计划委员会,财贸办公室、财政局、税务局、物资局、统计局、劳动局、物价局、工交办公室、工业局、二轻工业局、供电局、交通局、商业局、粮食局、工商管理局、对外贸易局、供销合作社、文卫办公室、体育运动委员会、文化局、教育局、卫生局、广播事业局、计划生育委员会、科学技术委员会、农林办公室、农业局、林业局、畜牧水产局、水利局、社队企业局、农机局、公安局、司法局、民政局、档案局、基建局、气象局、农业区划办公室、农行、人行、建设银行、邮电局。

1984年春,进行机构改革,为消除党、政、企不分现象,减少机构重叠,撤并部分机构。

1985年,县人民政府设办公室、行政科和计划、经济、科技、体育、计划生育、编制6个委员会;地方志、地名办、农村能源办、外事侨务、农业区划、改贫双扶生救领导小组6个办公室;人事、监察、土地管理、财政、税务、统计、劳动、物资、物价、标准计量、城乡建设环境保护、审计、交通、二轻工业、乡镇企业、邮电、供电、商业、工商行政管理、粮油食品、烟草专卖、对外贸易、文化、教育、广播电视、卫生、农牧渔业、林业、水利、农业机械、公安、司法、民政、档案34个局和供销合作社;农行、建设、工商3个银行和保险公司、气象站。下辖11个区公所和2个镇人民政府。

表152县人民政府领导人更迭表

三、外事侨务

1984年9月,县外事、侨务两个办公室成立,编制3人,合署办公,一套机构,两块牌子。据1985年不完全统计,阜南县旅居港、澳同胞和海外侨胞共108户,316人,在县内眷属171户,1132人。具体分布:居住香港的42户,105人;居住日本的18户,53人;居住美国的41户,141人;居住在印度尼西亚的1户,1人;居住苏联的1户,3人;居住巴拿马的1户,1人;居住新加坡的1户,2人;居住巴西的2户,8人;居住泰国的1户,2人。从1980年至1985年,回阜南来探亲的华侨、港澳同胞及外籍华人达160人次。所有回来探亲人员,均受到县人民政府、外事、侨务办公室、县统战部等有关单位领导人的亲切接见和热情接待。还组织他们参观了阜南的工农业生产。同时还接待回来观光及前来工作、贸易的外籍华人27人次。为县内侨眷2人办理了出境手续。

阜南的港、澳同胞和海外侨胞,为体现爱国爱乡之情,支援家乡建设,自1980年始,汇来的侨汇逐年增加,至1985年底,累计已达14万多元。