目录

第二节 货币

一、币种

银锭、银元清代,本县流通的称量货币是银锭,有重约50两的马蹄形“元宝”、10两左右的马蹄秤锤形“中锭”和重约2~3两的“镍子”,其余为碎银。至清末,银锭逐步为银元所取代。

本县流通的银元有:明万历年间(1573~1620年)开始流入我国的“本洋”(西班牙铸造),清代中叶流入我国的“鹰洋”(墨西哥铸造)和光绪十四年至十五年间广东铸造的“龙洋”。进入民国,当时铸造的“袁头像”(袁世凯像)、“孙头像”(孙中山像)和“帆船图案”(船洋)等银元币种。以上银元重量一般为库平七钱二分,含纯银九成。

清代至民国,县境流通的辅币有官炉铸造的制钱(中间有孔,俗称铜钱)3000文折换银元一元。光绪廿六年后,铜元(俗称铜板)出现于县境市场,代替了制钱。每枚铜元换制钱10~20文,100枚铜元称“一吊”,铜元三“吊”换银元一元。

解放后,中国人民银行对银元按一定比价收买,不准流通。

法币民国24年,(1935年)国民政府发行法币。禁止银元流通。当时县境流通的法币有:“壹圆”、“伍圆”、“拾圆”三种。辅币有:“壹角”、“贰角”、“伍角”三种。26年,增发三种镍辅币和一分值的铜元(比原铜元略小,每枚换三个原铜元)。原铜元作为“分”以下找零继续使用。是年,安徽省地方银行又发行货币多种。至此,县境流通的货币。除“中央”、“中国”、“交通”、“农民”四行和省地方银行发行的通货外,还有浙江、江西等省银行的纸币。

民国31年(1942),国民政府为稳定法币,又发行“关金券”投放市场,以一元折法币二十元混合流通,其票面额有伍圆、壹百圆、伍百圆等。

抗战末期,国民党统治区通货恶性膨胀,法币不断贬值:民国36年(1947)与26年(1937)对比,法币贬值高达十二万倍,实际上已成废纸。

中储券(储备票)民国29年,南京汪伪“中央储备银行”发行中储券,其面额有壹圆、伍圆、拾圆、壹百圆、贰百圆、伍百圆等6种。开始时与法币等值流通。31年,沦陷区停用法币。“中央储备银行”硬性规定伪币一圆兑法币二元。汪伪政府则以法币向“国统区”套购物资,抗战胜利后,国民政府以法币一元抵中储券二百元收兑。

代用券抗日战争前,因市场辅币短缺,找零困难,县城及殷江镇部份商号用竹片烙火印,制成面值为“分”的代用券,在当地市场暂时流通。后因法币贬值,代用券自行停止使用。贵池沦陷时,乌沙镇5家商店一度用牛皮纸制成伍圆,拾圆等流通券,半年后被废止。

民国32年,贵池县政府的面值伍圆、拾圆的甲种储备券,通过加“县财委会”公章,县金库验收等形式使之与法币同时流通,不久即收回。

金元券民国37年8月,国民政府发行金元券,主币面额分一圆、伍圆、拾圆、伍拾圆、壹百圆、辅币有伍分、壹角、贰角、伍角共9种。规定金元券一圆兑换法币三百万元。金元券发行后,市场物价更趋暴涨。本县解放前夕,三亿金元券才能换到一块银元。

人民币1949年5月,县境流通人民币的面值有壹圆、伍圆、拾圆、贰拾圆、伍拾圆、壹百圆、伍百圆、壹千圆、伍千圆、壹万圆、伍万圆等12种。在使用人民币的同时,陆续收兑老解放区的“华中券”、“北海券”、“中州券”、“冀南币”、“晋察冀币”,西北农民银行和“皖南流通券”7种地方性货币。其间,县人民银行还收兑了残存民间的金元券。

1955年3月1日起,国家发行新版人民币,收回旧版人民币,新币一元兑旧币一万元。本县流通新人民币的面值有一分、贰分、伍分、壹角、贰角、伍角、一圆、贰圆、叁圆、伍圆等10种。

1957年12月1日,拾圆面值的新人民币和一分、贰分、伍分三种镍质辅币进入县境市场,以适应流通需要。

1964年4月15日,国务院决定:由苏联代印的1953年版拾圆、伍圆、叁圆三种人民币停止流通,限期收回。到同年5月止,全县共收回上述三种面值的人民币计270.3万元。

1980年,中国人民银行发行4种金属人民币(1角、2角、伍角、一元),金属人民币与同面额纸币价值相等。

1984年10月1日起,国务院批准,限量发行面额一元的建国35周年金属纪念币,一套3枚“开国大典”、“祖国万岁”、“民族大团结”3种图案,直径30毫米,银灰色,与市场流通的同面额货币价值相等,属纪念性珍品。

二、货币流通

新中国成立后,经过3年国民经济的恢复(1949~1952),县境工、农业生产得到发展,货币流通正常。1952年,全县货币投放量与回笼量比1949年分别增长44.3倍和45倍。1957年,全县货币投放与回笼又比1952年分别增长99.64%和1.01倍。

第二个五年计划期间(1958~1962),因工业盲目上马和对基建资金控制不严,导致货币投放与回笼的速度呈反比例。1960年,全县投放人民币3244万元,达解放12年来的最高峰,同年回笼货币仅2532万元,净投放为712万元。

1963—1965年,县境货币流通基本稳定。1964年投放人民币2370万元,比1960年减少26.94%。

“文化大革命”中,本县民间存币过多。10年(1966—1976)中,年平均净投放货币量为331万元,比1963—1965年的年平均增长91.32%。中共十一届三中全会以后,国家对主要农、副产品提高收购价格,对职工增发工资和奖金,随着生产发展,全民、集体和个体经营购销两旺,故本县货币投放与回笼呈同步增长局面。

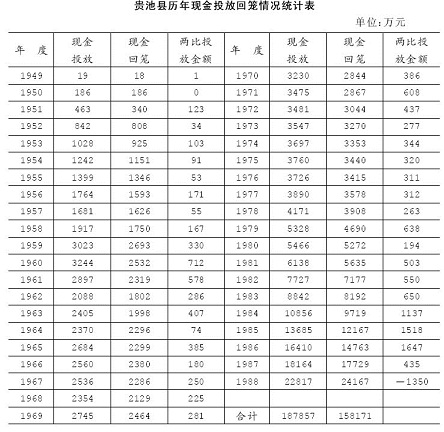

贵池县历年现金投放回笼情况统计表

单位:万元

三、货币管理

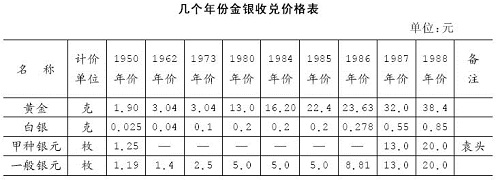

金银收兑本县金银收兑,主要是收兑民间存储的银锭、银元、金器等项。新中国成立初期,县境曾出现金银黑市交易,波及市场,影响物价,县人民政府在严格查禁的同时,决定由县人民银行统一收兑。从1950年至1987年,全县共收兑黄金46457克,白银2384125克,银元237734枚。金银收兑价格,随着不同时期的供求关系进行调整。1988年与1950年对比,黄金价提高20.2倍,白银价提高34倍,甲种银元价提高316倍。

几个年份金银收兑价格表

单位:元

转账结算为了不使现金投放过猛,县境各银行除限额单位备用金外,各单位之间的资金往来均采用转账结算。转账结算的方式分异地、同城两大类。异地结算有:托收承付、汇兑、信用证和特种账户(采购)4种。同城结算有:同城托收承付、转帐支票,付款委托书和计划付款4种。银行依据结算原则,区分不同的资金性质,经营范围和交易方式统一组织实施。1980年1月,本县增办与江苏、浙江、上海和本省各市、县的限额结算,从县支行到基层处、所,均可签发同样凭证。

农村结算农业合作化后,农副产品收购,实行转帐结算。1960年用于粮油收购作凭证“单线传递”,即由收购单位——生产队——信用社——银行。1964年改为凭证“双线传递”,由银行勾对未达帐,以保证生产队资金安全。1966年取消银行勾对未达帐,改由银行主动给信用社上帐,信用社收到银行凭证,主动给生产队上帐,保证了银行、信用社、生产队和收购单位帐目不乱,成为农村交售农产品的主要结算方式。