目录

(一)县衙

旧时,县内最高行政机构称县衙。本县自建制起至宋代前,县衙均设县令主政县事。其间之县令仅知唐咸通间(860—874)沈辂、南唐樊泽,余皆失载。

宋改县令为知县,但任者须自京朝幕官而出,否则仍称县令。另设县尉1人,主管县内军事和治安。宋代仅知建炎二年(1128)县令沃彦,宜兴人,余无载。

元代,县设达鲁花赤,主掌印务,监督县事,与县尹并治。县尹以汉人充任,另设教谕1人。据载,元达鲁花赤有忻都(大德四年任)、贸术丁;县尹有张德林、陈孟云。

明废达鲁花赤,改县尹为知县。时县衙设有知县、县丞(后裁)、主簿(嘉靖十年废)、典史、教渝各1名,训导2名(正德年间仅设1名)。知县执掌县政;县丞辅佐,专管文书和田赋事项,主簿管理文书簿籍和印鉴;典史掌管缉捕、监狱;教谕、训导职掌教育。另置阴阳学训科(阴阳生6名)、医学训科(医生1名)、僧会司(僧会1名)、道会司(道会1名)。此外,还配有吏、户、礼、兵、刑、工各司小官吏1名;典吏、承发司典吏、儒学司吏各1名。

清仍明制,只是小吏人数略有增减。光绪二十四年(1898)设立邮政局。光绪三十二年始设劝学总董,专管地方教育事务。光绪三十四年置巡警公所,专司县内警务。宣统三年(1911),知县改为民事长。

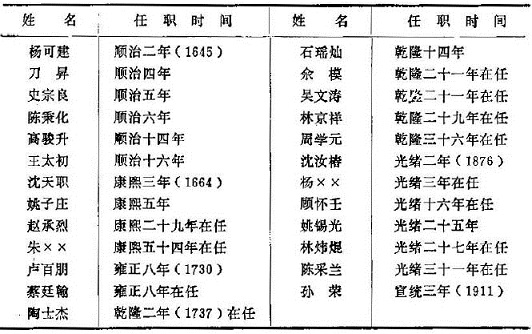

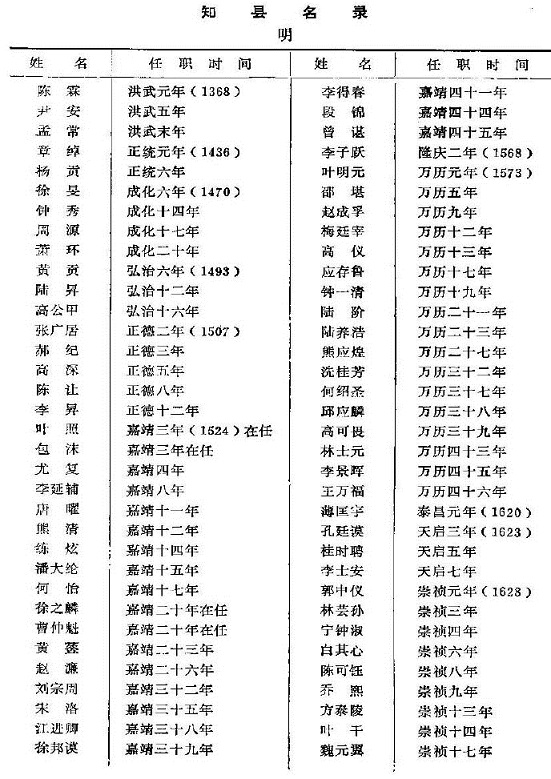

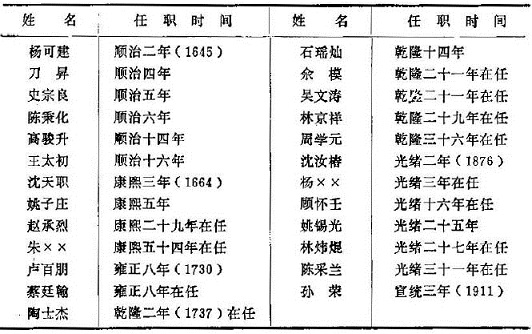

明清时期,知县缺载甚多,有载者如下表:

知县名录

清

宋改县令为知县,但任者须自京朝幕官而出,否则仍称县令。另设县尉1人,主管县内军事和治安。宋代仅知建炎二年(1128)县令沃彦,宜兴人,余无载。

元代,县设达鲁花赤,主掌印务,监督县事,与县尹并治。县尹以汉人充任,另设教谕1人。据载,元达鲁花赤有忻都(大德四年任)、贸术丁;县尹有张德林、陈孟云。

明废达鲁花赤,改县尹为知县。时县衙设有知县、县丞(后裁)、主簿(嘉靖十年废)、典史、教渝各1名,训导2名(正德年间仅设1名)。知县执掌县政;县丞辅佐,专管文书和田赋事项,主簿管理文书簿籍和印鉴;典史掌管缉捕、监狱;教谕、训导职掌教育。另置阴阳学训科(阴阳生6名)、医学训科(医生1名)、僧会司(僧会1名)、道会司(道会1名)。此外,还配有吏、户、礼、兵、刑、工各司小官吏1名;典吏、承发司典吏、儒学司吏各1名。

清仍明制,只是小吏人数略有增减。光绪二十四年(1898)设立邮政局。光绪三十二年始设劝学总董,专管地方教育事务。光绪三十四年置巡警公所,专司县内警务。宣统三年(1911),知县改为民事长。

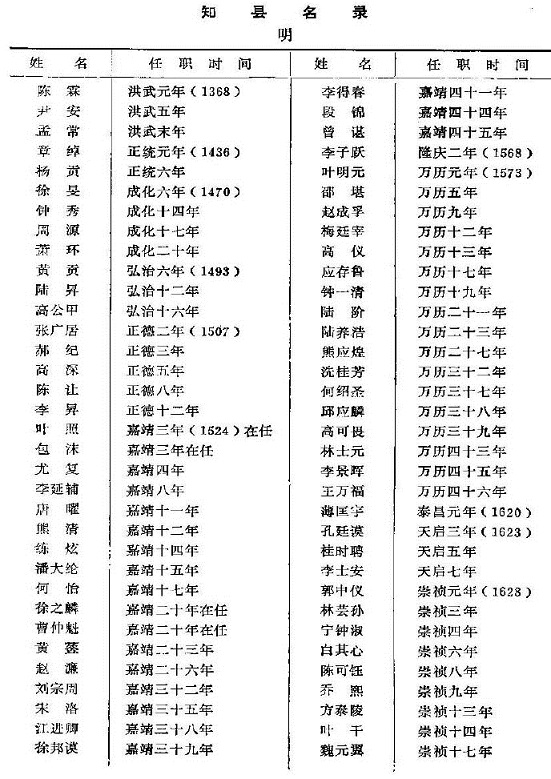

明清时期,知县缺载甚多,有载者如下表:

知县名录

清