目录

(四)民族、姓氏

1.民族

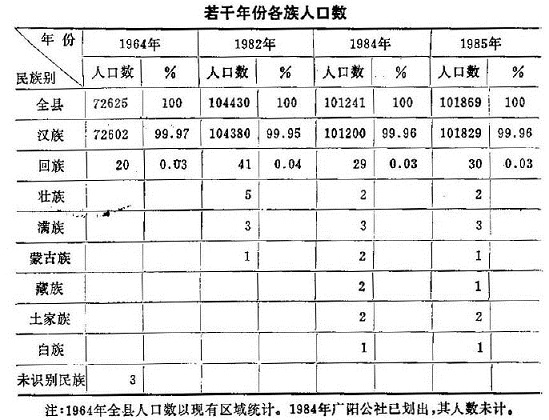

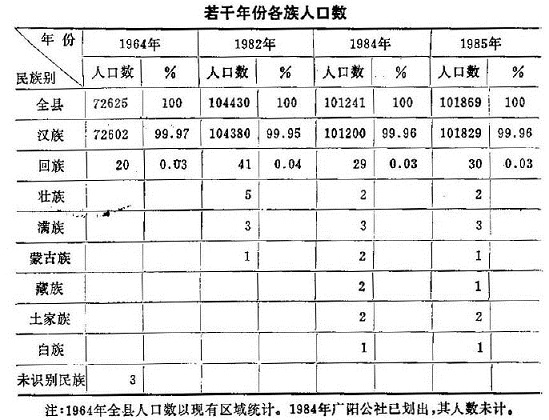

本县居民绝大多数为汉族,少数民族有7个:回族、壮族、满族、蒙古族、藏族、土家族、白族,其人数虽少,但仍保留各自习俗,并受到人们的尊重。

若干年份各族人口数

2.姓氏

自置县始,除土著居民早已生息藩衍外,历代都有百姓从各地迁徙而来,人丁逐渐增多,且“多倚山结庐、各成村落”、“一姓率聚族而居,谱牒精良”(清康熙《石埭县志》载)。清咸丰(1851)以前,大姓村落的居民,大多来自江西、徽州各县,亦有来自江浙等地。七都镇沈姓村落,即系浙江人沈格在唐咸通年间(860~874)任本县令,时举家迁至石埭。明清时期,沈氏家族发展到800余户,近6000人。除来自外地移民外,部分大姓村落如广阳的苏、杨家族,七里桂氏家族等,是因其祖籍早期寓居石埭,天长日久自然形成的。清康熙年间(1662~1722)县内姓氏繁杂,每逢元宵灯节,“四十八大姓轮放花灯,照天烛地,笙歌达旦”(清康熙《石埭县志》)。珂田乡(原属贵池)境内,李姓人口众多,为旧时贵池县“四大姓”之一。

清咸丰之后,江北无为、怀宁、枞阳、桐城、潜山、舒城、庐江等地部分人口、先后南迁本县定居,至抗日战争前夕,全县客籍人口占一半以上。

民国时期,城区及外乡(稠岭以东地区)居民以陈、苏、孙、桂、汤、沈、李、杨、张姓为多,俗称“九大姓”。里乡(稠岭以西地区)以胡、杨、舒、许四姓为多,俗称“四大姓”。社会之政治、经济力量亦以其为盛。

建国后,为开发山区,不少外地居民迁居本县,逐渐改变了各村单姓聚居的状况。据七都公社1964年调查,江北籍人氏占全社人口的84.6%,人们的宗族观念逐渐淡化。今本县姓氏达100姓以上,其中主要姓氏有:李、陈、沈、杨、汪、王、叶、张、何、胡、舒、吴、孙、苏、桂、徐、施、唐、郑、方、刘、查、许、方、谢、薛、潘,计27姓。

本县居民绝大多数为汉族,少数民族有7个:回族、壮族、满族、蒙古族、藏族、土家族、白族,其人数虽少,但仍保留各自习俗,并受到人们的尊重。

若干年份各族人口数

2.姓氏

自置县始,除土著居民早已生息藩衍外,历代都有百姓从各地迁徙而来,人丁逐渐增多,且“多倚山结庐、各成村落”、“一姓率聚族而居,谱牒精良”(清康熙《石埭县志》载)。清咸丰(1851)以前,大姓村落的居民,大多来自江西、徽州各县,亦有来自江浙等地。七都镇沈姓村落,即系浙江人沈格在唐咸通年间(860~874)任本县令,时举家迁至石埭。明清时期,沈氏家族发展到800余户,近6000人。除来自外地移民外,部分大姓村落如广阳的苏、杨家族,七里桂氏家族等,是因其祖籍早期寓居石埭,天长日久自然形成的。清康熙年间(1662~1722)县内姓氏繁杂,每逢元宵灯节,“四十八大姓轮放花灯,照天烛地,笙歌达旦”(清康熙《石埭县志》)。珂田乡(原属贵池)境内,李姓人口众多,为旧时贵池县“四大姓”之一。

清咸丰之后,江北无为、怀宁、枞阳、桐城、潜山、舒城、庐江等地部分人口、先后南迁本县定居,至抗日战争前夕,全县客籍人口占一半以上。

民国时期,城区及外乡(稠岭以东地区)居民以陈、苏、孙、桂、汤、沈、李、杨、张姓为多,俗称“九大姓”。里乡(稠岭以西地区)以胡、杨、舒、许四姓为多,俗称“四大姓”。社会之政治、经济力量亦以其为盛。

建国后,为开发山区,不少外地居民迁居本县,逐渐改变了各村单姓聚居的状况。据七都公社1964年调查,江北籍人氏占全社人口的84.6%,人们的宗族观念逐渐淡化。今本县姓氏达100姓以上,其中主要姓氏有:李、陈、沈、杨、汪、王、叶、张、何、胡、舒、吴、孙、苏、桂、徐、施、唐、郑、方、刘、查、许、方、谢、薛、潘,计27姓。