目录

第四节 气候

本市气候四季分明,湿润温和,雨量适中,光照充分,热量丰富,无霜期长。

本市位于欧亚大陆的东南边缘,属北亚热带季风气候区,且兼有海洋性气候渐向大陆性气候过渡的湿润型气候特点;加之巢湖水面的调节,气候温和,雨量充沛。

本市地处中低纬地区,高空常处于大气环流西风带的南缘,可兼受西风带及副热带两种天气系统的影响,每当冬半年(11月到次年2月)西风带势力加强之际,极地冷空气大举南下,则使本市出现干冷的气候,因而降水量只有159毫米,占年息量的15.9%;夏半年若西太平洋副热带高压强盛,初夏本市受其外围气流影响,可使高空低纬的暖湿气流抵达长江中、下游,形成梅雨天气。历年平均梅雨期长达24天,梅雨量211毫米,丰梅年可达629毫米;且多暴雨,日雨量最高达193毫米(1984年6月13日),平均每10~15年可出现一次严重的洪涝灾害(如1954、1969、1980、1983);每4~6年就有一次中等强度的洪涝灾害。由于市区南部巢南地区银屏山区的抬升作用,可使暴雨量明显增大,洪涝加重。伏天盛夏西太平洋副热带高压势力继续增强北上,可控制本市,形成长期晴热的伏秋旱灾,平均约7~12年出现~次严重干旱(如1958、1966、1978、1985年,持续60天左右无雨,气温高达40℃)。到了秋季,副热带高压势力南退,本市又受其外围暖湿气流控制,且西风带势力增强,冷空气频繁南下,侵袭江淮,再度形成秋雨连绵天气;只有在蒙古冷高压大举南下时,才转为“秋高气爽”;继而又出现冬干的天气。

虽然本市气候温和,光、热资源丰富,雨量充沛,但雨量年际变幅甚大,多雨年高达1604毫米(1954年),而少雨年则只有473毫米(1978年);因此旱涝灾害频繁。

一、气温

本市气候温和,1956~1980年平均气温为16℃,最高年达17.2℃(1961年),最低年为15.3℃(1972、1980年)。年平均气温高低差为1.9℃,年际变化比较稳定。月平均气温年内变化1月最低(2.7℃),7月最高(28.7℃),年振幅26.0℃。年极端最高气温为39.6℃(1959年8月23日),年平均极端最高气温为37.0℃。年极端最低温度为-13.2℃(1977年1月31日),年平均极端最低气温为-8.2℃。极端气温年较差52.8℃。巢湖南北温度亦有差异,年平均温度差0.4℃。农业指标温度分别为:

月平均气温稳定通过0℃的初日为1月31日,此时寒冬已过,土壤解冻,春耕开始;终日为12月3日,进入越冬期,持续天数达300多天,农业耕作期活动积温5839.8℃;

稳定通过10℃的初日为3月20日,是早稻播种的临界温度,终日为11月17日。持续天数233天,活动积温5131.4℃;

稳定通过15℃的初日为4月25日,是早稻播栽的适宜温度。终日为10月25日,持续天数184天,活动积温4432℃;稳定通过20℃的初日为5月18日,是早稻安全孕穗、双季晚稻安全抽穗的临界指标。终日为9月28日,持续天数134天,活动积温3503℃。

二、降水

由于季风气温和地理环境的影响,本市降水基本特征为:

地区间有差异。1956~1980年年平均降水量在966~1000毫米之间,巢南多于巢北,沿湖多于丘陵;

季节分配不均。夏季6~8月降水最多,累年平均雨量459.9毫米,约占全年降水量的48%。春季3~5月次之,约占全年降水量的30%。秋季较少,冬季最少,秋冬两季约占全年降水量的21%。降水量最多的是7月,平均为161.4毫米。历年来连续三天以上降水量达150毫米的大暴雨,多数出现在7、8两月;

年际变化大。年平均降水日数120天,即全年有三分之一是降水日,最高年149天(1975年)。全市4~10月各月降水相对变率平均在48~53%之间,年相对变率在14~18%之间,降水不稳定性十分明显。多雨年降水量高达1604毫米(1954年),少雨年只有473.3毫米(1978年),相差3.3倍,这是造成洪涝、干旱灾害的主要因素。

据1957~1980年24年的降水资料分析:本市降水保证率,年降水量大于或等于600毫米的有23次,保证率为96%;大于或等于1000毫米的有12次,保证率为50%。冬季月降水量稀少,1月降水变幅在0~29.1毫米之间,大于或等于30毫米的保证率仅40%,接近50毫米的保证率只有10%。春季降水变异扩大,6、7月变异最大。1969年7月降水量达597.9毫米,而1959年7月仅有33.3毫米。

全年各级雨量降雨日数,均以小雨占绝大多数,小到中雨约占降雨日数的90%,大到暴雨占10%。

三、风

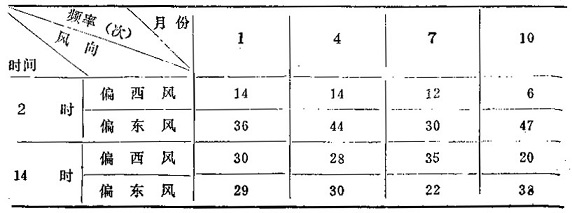

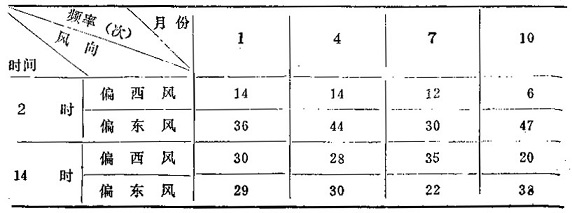

本市属季风区气候,风向有明显的季节性变化。冬季以偏北风为主,夏季以偏南风为主,春秋两季南风与偏东风相互轮换。由于地处巢湖之滨,水面开阔,年平均风速3.3米/秒。风速在各季的分布,以春季最大,冬季次之,夏季较小,秋季最小。此外,巢湖水面上常有湖、陆风并存现象。全年最多风向为东北风,频率14%,最大风速出现在1973年4月26日,风速达22米/秒(风向为北东北)。

昼夜风向频率(0/0)

四、日照

本市太阳辐射总量24年(1957~1980)平均为年117.4千卡/平方厘米,夏季最大(7月为14.1千卡/平方厘米),春季次之,秋季较少,冬季最小(12月6.1千卡/平方厘米),利用潜力很大。

1956~1980年年平均日照时数为2106小时,多于江南,少于淮北,年日照率为48%。最多年是1966年,日照时数2346小时;最少年是1970年,日照时数1776小时。日照时数在2000小时以上的年份达80%。日照时数最多的是8月,为244.7小时;最少的是2月,仅131.2小时。生长期(等于或大于10℃)的日照时数为1487.6小时。活动积温为5129.3℃。

五、蒸发量和无霜期

1956~1980年平均蒸发量为1653.1毫米,蒸发量年际变化以7月份最大,平均为242.0毫米;1月份最小,为57.4毫米。

1956~1980年累年平均无霜期247天左右,最长年294天(1963年),最短年209天(1978、1979年)。初霜平均日期在11月5日,最早出现在10月21日,最迟出现在12月12日。终霜平均日期在3月12日,最早终霜期在2月16日,最迟在4月3日。

六、特殊天气

本市属少雹地区,多发生在银屏山区、黄山以北地区,偶尔伴有龙卷风。

在冬季1、2月份,天气寒冷,大气温度在摄氏零度以下,有时发现雨淞和雾淞天气。其危害主要是使导线负荷过重易造成线路折断。

寒潮影响本市有三条路径:1.自西伯利亚西部向东南直下,经河西走廊从偏西方向侵入市区;2.自蒙古南下,经华北,从陆地侵入市区;3.从蒙古东移,经渤海湾自东北方向影响本市。寒潮来临,温度骤降,并常伴有6~8级偏北风和雨雪,范围广,强度大,危害严重。

本市寒潮平均每年一、二次,其中强寒潮约占总次数的四分之一,平均约五年四遇。寒潮春秋较多,11~12月份最多,强寒潮在11月和1月份最多;四月份寒流达到寒潮标准机率大,平均初日的“清明寒”,发生在3月下旬~4月中旬,造成早稻烂秧死苗。“芒种寒”发生在6月中旬,影响早稻孕穗。“秋风寒”出现在9月中下旬,影响双季晚稻安全齐穗。本市1955年1月出现一次强寒潮,连降大雪10天,最大积雪深度45厘米。自1954年12月底至1955年1月下旬,积雪近一月,河湖封冻,寒冷异常,使农业生产和人民生活受到很大损失。

本市连阴雨天气较多,最多的每年出现2次。以近18年资料统计,春季7天以上连阴雨出现12次,10天以上出现3次,15天以上出现2次(1957年4月16日~5月8日连阴雨23天为最长)。

秋季7天以上连阴雨出现17次,5年三遇,10天以上出现8次,约3~4年一遇。1970年9月7日~29日和1985年10月10日~31日,连阴雨天数长达22天和23天,为最长的2次。

本市春、秋两季出现10天以上的连雨过程就容易出现春涝(渍)或秋涝(渍)。春涝往往造成早稻烂秧和影响棉花、玉米的齐苗,诱发午季作物病害。秋涝常影响晚稻安全齐穗和秋种。

本市秋后常有北方冷空气南下,冷暖交会,造成明显的降温或伴以阴雨天气,称之为“寒露风”。分两种天气型:一种是低温阴雨天气,日均温度降至20℃以下,称“湿冷型”;另一种是晴冷天气,空气干燥并伴有3级以上的偏北风,称“干冷型”。

寒露风在本市出现时间在9月23日秋分以后,正值双季晚稻幼穗分化,花粉母细胞减数分裂,抽穗扬花及小抱子期四个生长时期。此时水稻对低温反应极为敏感,当日平均温度连续三天低于20℃,粳稻和籼稻均不能正常生穗、开花、结实。降温强度愈大,时间愈长,危害愈大,空壳率愈高。1980年9月19~24日,连续6天低温阴雨,全市25.85万亩双季晚稻因寒露风影响翘穗歉收8.11万亩,占31.4%;一般亩产150~200斤,比上年下降52.5%;基本无收面积3.3万亩,占12.7%,因此群众育一句俗话说,“秋风不出头,割草喂老牛。”

本市位于欧亚大陆的东南边缘,属北亚热带季风气候区,且兼有海洋性气候渐向大陆性气候过渡的湿润型气候特点;加之巢湖水面的调节,气候温和,雨量充沛。

本市地处中低纬地区,高空常处于大气环流西风带的南缘,可兼受西风带及副热带两种天气系统的影响,每当冬半年(11月到次年2月)西风带势力加强之际,极地冷空气大举南下,则使本市出现干冷的气候,因而降水量只有159毫米,占年息量的15.9%;夏半年若西太平洋副热带高压强盛,初夏本市受其外围气流影响,可使高空低纬的暖湿气流抵达长江中、下游,形成梅雨天气。历年平均梅雨期长达24天,梅雨量211毫米,丰梅年可达629毫米;且多暴雨,日雨量最高达193毫米(1984年6月13日),平均每10~15年可出现一次严重的洪涝灾害(如1954、1969、1980、1983);每4~6年就有一次中等强度的洪涝灾害。由于市区南部巢南地区银屏山区的抬升作用,可使暴雨量明显增大,洪涝加重。伏天盛夏西太平洋副热带高压势力继续增强北上,可控制本市,形成长期晴热的伏秋旱灾,平均约7~12年出现~次严重干旱(如1958、1966、1978、1985年,持续60天左右无雨,气温高达40℃)。到了秋季,副热带高压势力南退,本市又受其外围暖湿气流控制,且西风带势力增强,冷空气频繁南下,侵袭江淮,再度形成秋雨连绵天气;只有在蒙古冷高压大举南下时,才转为“秋高气爽”;继而又出现冬干的天气。

虽然本市气候温和,光、热资源丰富,雨量充沛,但雨量年际变幅甚大,多雨年高达1604毫米(1954年),而少雨年则只有473毫米(1978年);因此旱涝灾害频繁。

一、气温

本市气候温和,1956~1980年平均气温为16℃,最高年达17.2℃(1961年),最低年为15.3℃(1972、1980年)。年平均气温高低差为1.9℃,年际变化比较稳定。月平均气温年内变化1月最低(2.7℃),7月最高(28.7℃),年振幅26.0℃。年极端最高气温为39.6℃(1959年8月23日),年平均极端最高气温为37.0℃。年极端最低温度为-13.2℃(1977年1月31日),年平均极端最低气温为-8.2℃。极端气温年较差52.8℃。巢湖南北温度亦有差异,年平均温度差0.4℃。农业指标温度分别为:

月平均气温稳定通过0℃的初日为1月31日,此时寒冬已过,土壤解冻,春耕开始;终日为12月3日,进入越冬期,持续天数达300多天,农业耕作期活动积温5839.8℃;

稳定通过10℃的初日为3月20日,是早稻播种的临界温度,终日为11月17日。持续天数233天,活动积温5131.4℃;

稳定通过15℃的初日为4月25日,是早稻播栽的适宜温度。终日为10月25日,持续天数184天,活动积温4432℃;稳定通过20℃的初日为5月18日,是早稻安全孕穗、双季晚稻安全抽穗的临界指标。终日为9月28日,持续天数134天,活动积温3503℃。

二、降水

由于季风气温和地理环境的影响,本市降水基本特征为:

地区间有差异。1956~1980年年平均降水量在966~1000毫米之间,巢南多于巢北,沿湖多于丘陵;

季节分配不均。夏季6~8月降水最多,累年平均雨量459.9毫米,约占全年降水量的48%。春季3~5月次之,约占全年降水量的30%。秋季较少,冬季最少,秋冬两季约占全年降水量的21%。降水量最多的是7月,平均为161.4毫米。历年来连续三天以上降水量达150毫米的大暴雨,多数出现在7、8两月;

年际变化大。年平均降水日数120天,即全年有三分之一是降水日,最高年149天(1975年)。全市4~10月各月降水相对变率平均在48~53%之间,年相对变率在14~18%之间,降水不稳定性十分明显。多雨年降水量高达1604毫米(1954年),少雨年只有473.3毫米(1978年),相差3.3倍,这是造成洪涝、干旱灾害的主要因素。

据1957~1980年24年的降水资料分析:本市降水保证率,年降水量大于或等于600毫米的有23次,保证率为96%;大于或等于1000毫米的有12次,保证率为50%。冬季月降水量稀少,1月降水变幅在0~29.1毫米之间,大于或等于30毫米的保证率仅40%,接近50毫米的保证率只有10%。春季降水变异扩大,6、7月变异最大。1969年7月降水量达597.9毫米,而1959年7月仅有33.3毫米。

全年各级雨量降雨日数,均以小雨占绝大多数,小到中雨约占降雨日数的90%,大到暴雨占10%。

三、风

本市属季风区气候,风向有明显的季节性变化。冬季以偏北风为主,夏季以偏南风为主,春秋两季南风与偏东风相互轮换。由于地处巢湖之滨,水面开阔,年平均风速3.3米/秒。风速在各季的分布,以春季最大,冬季次之,夏季较小,秋季最小。此外,巢湖水面上常有湖、陆风并存现象。全年最多风向为东北风,频率14%,最大风速出现在1973年4月26日,风速达22米/秒(风向为北东北)。

昼夜风向频率(0/0)

四、日照

本市太阳辐射总量24年(1957~1980)平均为年117.4千卡/平方厘米,夏季最大(7月为14.1千卡/平方厘米),春季次之,秋季较少,冬季最小(12月6.1千卡/平方厘米),利用潜力很大。

1956~1980年年平均日照时数为2106小时,多于江南,少于淮北,年日照率为48%。最多年是1966年,日照时数2346小时;最少年是1970年,日照时数1776小时。日照时数在2000小时以上的年份达80%。日照时数最多的是8月,为244.7小时;最少的是2月,仅131.2小时。生长期(等于或大于10℃)的日照时数为1487.6小时。活动积温为5129.3℃。

五、蒸发量和无霜期

1956~1980年平均蒸发量为1653.1毫米,蒸发量年际变化以7月份最大,平均为242.0毫米;1月份最小,为57.4毫米。

1956~1980年累年平均无霜期247天左右,最长年294天(1963年),最短年209天(1978、1979年)。初霜平均日期在11月5日,最早出现在10月21日,最迟出现在12月12日。终霜平均日期在3月12日,最早终霜期在2月16日,最迟在4月3日。

六、特殊天气

本市属少雹地区,多发生在银屏山区、黄山以北地区,偶尔伴有龙卷风。

在冬季1、2月份,天气寒冷,大气温度在摄氏零度以下,有时发现雨淞和雾淞天气。其危害主要是使导线负荷过重易造成线路折断。

寒潮影响本市有三条路径:1.自西伯利亚西部向东南直下,经河西走廊从偏西方向侵入市区;2.自蒙古南下,经华北,从陆地侵入市区;3.从蒙古东移,经渤海湾自东北方向影响本市。寒潮来临,温度骤降,并常伴有6~8级偏北风和雨雪,范围广,强度大,危害严重。

本市寒潮平均每年一、二次,其中强寒潮约占总次数的四分之一,平均约五年四遇。寒潮春秋较多,11~12月份最多,强寒潮在11月和1月份最多;四月份寒流达到寒潮标准机率大,平均初日的“清明寒”,发生在3月下旬~4月中旬,造成早稻烂秧死苗。“芒种寒”发生在6月中旬,影响早稻孕穗。“秋风寒”出现在9月中下旬,影响双季晚稻安全齐穗。本市1955年1月出现一次强寒潮,连降大雪10天,最大积雪深度45厘米。自1954年12月底至1955年1月下旬,积雪近一月,河湖封冻,寒冷异常,使农业生产和人民生活受到很大损失。

本市连阴雨天气较多,最多的每年出现2次。以近18年资料统计,春季7天以上连阴雨出现12次,10天以上出现3次,15天以上出现2次(1957年4月16日~5月8日连阴雨23天为最长)。

秋季7天以上连阴雨出现17次,5年三遇,10天以上出现8次,约3~4年一遇。1970年9月7日~29日和1985年10月10日~31日,连阴雨天数长达22天和23天,为最长的2次。

本市春、秋两季出现10天以上的连雨过程就容易出现春涝(渍)或秋涝(渍)。春涝往往造成早稻烂秧和影响棉花、玉米的齐苗,诱发午季作物病害。秋涝常影响晚稻安全齐穗和秋种。

本市秋后常有北方冷空气南下,冷暖交会,造成明显的降温或伴以阴雨天气,称之为“寒露风”。分两种天气型:一种是低温阴雨天气,日均温度降至20℃以下,称“湿冷型”;另一种是晴冷天气,空气干燥并伴有3级以上的偏北风,称“干冷型”。

寒露风在本市出现时间在9月23日秋分以后,正值双季晚稻幼穗分化,花粉母细胞减数分裂,抽穗扬花及小抱子期四个生长时期。此时水稻对低温反应极为敏感,当日平均温度连续三天低于20℃,粳稻和籼稻均不能正常生穗、开花、结实。降温强度愈大,时间愈长,危害愈大,空壳率愈高。1980年9月19~24日,连续6天低温阴雨,全市25.85万亩双季晚稻因寒露风影响翘穗歉收8.11万亩,占31.4%;一般亩产150~200斤,比上年下降52.5%;基本无收面积3.3万亩,占12.7%,因此群众育一句俗话说,“秋风不出头,割草喂老牛。”