目录

第八节 文物

本县历史悠久,文物古迹甚丰。1961年,安徽省文物工作队在本县文化馆协助下,对石梁古城址、马家墩、青狮墩、望夫台等古文化遗址进行勘查,发现新石器时期的文化遗迹。60年代末,安乐公社北岗大队群众于生产中陆续发现古墓,并擅自挖掘,县政府得悉后,派员调查情况,制止了私人挖掘。1975年5月,滁县地区文化局与本县文化馆配合,对北岗古墓进行发掘。同年10月,安徽省文物工作队在北岗清理9座古墓,获得一批完整精美的漆器、陶器。经鉴定,北岗村地下古墓为汉代墓葬群。

1979年成立县文物管理组,1980年9月,县革命委员会公布胭脂山、图书馆楼、沃公墓、石梁古城址、北岗汉墓群、耿家尖墓群等6处为全县首批文物保护单位,并在各保护点设立标志,成立群众保护组织。当年举办4次本县出土文物展览,部分珍贵文物两次送省展出。1984年至1985年对全县文物进行普查,查明革命旧址、纪念建筑物、古遗址、古建筑、石刻、塑像、古墓葬等64处,采集古石器、陶片、瓷片300余块,征集古文物7件,维修革命旧址1处。

一、古遗址

马家墩遗址在县城西26公里汊涧镇郜山村。大小二墩总面积5700平方米,其上发现大量陶片、石器、骨器,1975年,经安徽省文物工作队勘查,确定为新石器时期文化遗址。

望夫台遗址在汊涧镇和平村。高约3米,总面积约9120平方米,有大量陶片、瓦砾等,质地以灰陶为主,纹饰有绳纹、弦纹、方格纹,并有少量印陶纹。台上原有—祠堂,名“万福堂”,因之名“万福台”,后读白为望夫台。由实物标本推定为商周时期古文化遗址。

青狮墩遗址在釜山乡中心村。呈不规则台形,高约5米,面积7540平方米。上有大量陶片,纹饰以绳纹和回纹最多,并有少量印陶纹,为商周时期古文化遗址。

烧火墩遗址在便益乡梁营村。呈圆台形,高出地面10余米,面积约300平方米。遗址附近出土过战国时期的玉壁、铜壶等,遗址上发现过刀、戈一类兵器。烧火墩内部以砖砌成东西向的拱形门。据调查,梁营至张铺一线,类似的烧火墩有数十个。烧火墩遗址为战国时期的烽火台。

石梁古城址在石梁乡土城村。呈长方形,地势高突。总面积约2.7万平方米,散布大量陶片、砖瓦。分别属于商、周、汉、六朝、唐、宋等各个时期。城址附近出土过完整的陶器。1961年省文物工作队曾实地勘察。明嘉靖《天长县志》载:“县之西三十里有石梁城,城在河南,后周所筑置石梁郡者,遗址存焉”。石梁城址原为一商代遗址,后周建城。该城址未作任何挖掘,保存完好。1980年9月,被定为县重点文物保护单位。

二、古建筑

叶家祠堂在大通乡,建于清光绪年间,前后两进:前进5间,中为一门楼,门楼上方有砖雕麒麟图案,其中有砖雕“圣旨”二字;后进亦5间,两旁厢各2间,计14间,总面积625平方米。叶家祠堂系青砖小瓦木结构,为本县保存较完整的清代建筑。

城隍庙戏台在县城内千秋路北侧。城隍庙原建于明洪武年间,后历有修建,清康熙八年(1669)重建大殿3间,拜殿3间,穿堂5间,后楼5间。现仅存前楼戏台一座,砖木结构,飞檐拱壁,上下两层,为迎神赛会时演戏所用。

千秋亭在县城西北角胭脂山上。建于清代,建国初重建,木结构小瓦盖顶,“文化大革命”中被毁,1982年修复。修复后的千秋亭座胭脂山顶,六角飞檐,上以绿色琉璃瓦盖顶,黄色琉璃瓦压脊,顶尖为蓝色琉璃舍利。亭身立6根朱红立柱,柱间以剔格相连。周围护以环台回栏。

图书馆在县城西北角原公园内,始建于民国10年(1921)。上下两层,使用面积254平方米。两端尖顶,经两道女墙连接正中的半圆形墙面。正面有一突出的拱形门楼,三面为拱形门。门楼上为一平台。楼顶砌有女墙,四周有19个乳白色圆球。整个楼体青砖白缝,朱红门窗,掩映在青松翠柏之中。1980年被定为县重点文物保护单位。

三、古墓葬

北岗汉墓群位于安乐乡北岗村。1975年5月,滁县地区文化局于此挖掘清理墓葬7座。同年10月,安徽省文物工作队发掘清理墓葬9座,出土漆器、铜镜、铜币、陶器、铁器、木器等443件。根据墓葬结构及出土文物分析,为西汉晚期至东汉早期之墓葬,北岗村地下为分布密集的汉代墓葬群。1980年9月27日,县革命委员会定为县重点文物保护单位。

耿家尖古墓群位于湖滨乡高邮湖耿家尖水下。1978年因干旱,水位降低,一渔民无意中发现地下墓群,掘出大量陶器、瓷器。从出土文物及墓葬结构看,初步断定为汉、唐、宋时期的墓葬群。1980年9月27日,县革命委员会公布为县重点文物保护单位。

朱孝子墓位于县城以东20公里的秦栏镇。墓主朱寿昌,宋神宗年间秦栏人,因弃官寻母,被列为“二十四孝”之一。墓建于北宋,为高大封土堆,四周有券,墓前立有牌坊、石表、石桌、烛台和墓碑。“文化大革命”中,墓被毁。墓之西北厢,原有孝子祠,建国后亦被毁。

沃公墓并祠位于县城东郊丘家湾下冲处、天扬公路南侧,为明代抗倭英雄沃田之墓。墓体为一高大封土堆。墓西有一水塘,名洗马塘,传为当年沃将军与倭寇激战之隙,洗马休息之所。1980年9月27日,县列为重点文物保护单位。为纪念沃田的功绩,明天长知县黄泰然奉命,为沃公建祠于东门外龙兴集(今浔河街),建国后祠圮。1983年,安徽省文物局拨款,于洗马塘东重建沃公祠,有正殿5间,陈列大厅5间。

杨将军墓位于谕兴乡草庙山南麓,杨府水库西岸,为清昭武将军杨捷墓。墓与山体相连,前有神道400余米,两侧列文官武将、狮、虎、羊、狗等大型石雕若干,墓地布局严谨,气势壮观。据墓志铭载,杨捷,江苏高邮人,康熙年间光禄大夫,曾赴蒙古、台湾等地征战,屡建功。建国后该墓在兴修水利及“文化大革命”中,屡遭破坏,现残存局部。

王引之墓位于谕兴乡谕兴村。墓主为清道光年间工部尚书,江苏高邮人,著名音韵训诂学家。墓建于清道光十四年(1834),原有一高大封土堆,墓前有神道石刻,“文化大革命”中墓被毁挖,当时出土四块墓志铭及男女尸各一具。现墓碑、墓志铭保存完好。

王永吉墓位于谕兴乡谕兴村。墓主系清顺治年间吏部尚书。该墓规模甚巨,墓前原有200米长的神道,“文化大革命”中墓被毁,现仅存一石碑,碑文为清顺治皇帝所撰。

王安国墓位于县城以西9公里的十八集乡石龙村。墓主系清雍正年间吏部尚书、经学家。墓为一高大封土堆,墓前神道数百米,两侧石刻排列有序,神道以箩底砖铺砌而成。“文化大革命”中墓已被毁,现仅存一墓志铭。

四、革命纪念地

淮南行政公署旧址民国32年(1943)秋,淮南行政公署迁至本县张铺乡竹园村(今桥头生产队),至民国34年迁走,陈毅、方毅、汪道涵、张恺帆等领导人一度于此工作。附近设有医院、银行、学校、练兵场等。

罗炳辉将军纪念馆为纪念原新四军副军长罗炳辉的功勋,1959年中共炳辉县委决定,于文化馆西侧小礼堂建罗将军纪念馆。馆内陈列有反映罗将军生平事迹的照片、资料和反映地方革命斗争历史的照片、书籍资料、烈士遗物及根据地货币等。是年10月1日开馆。1962年,因精减机构,紧缩人员而闭馆。陈列物品于“文化大革命”中被损毁。

中国人民抗日军政大学第八分校旧址在本县龙冈镇,原为元代的真武庙,前后三进,有房屋24间和一座藏经楼。后改办学堂,民国30年5月,中国人民抗日军政大学第八分校在本县张公铺成立,不久迁入龙冈,至民国32年迁走。建国后,该校址常年失修,1972年龙冈小学拆去原房18间改建教室,现有原房6间。1985年,县人民政府拨款,当地离休干部姚卿才等人亦发起筹集资金,对该校旧址作了修缮。

五、收藏文物

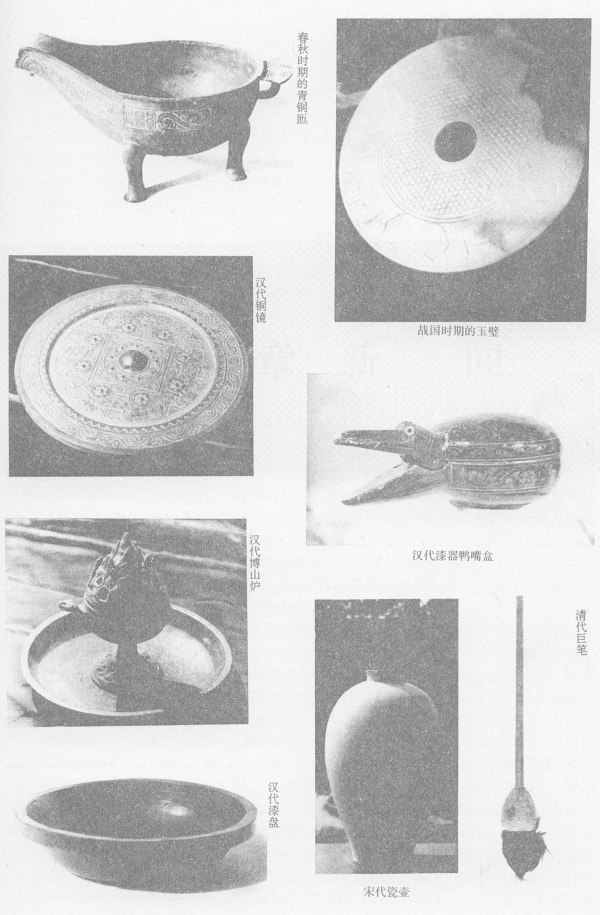

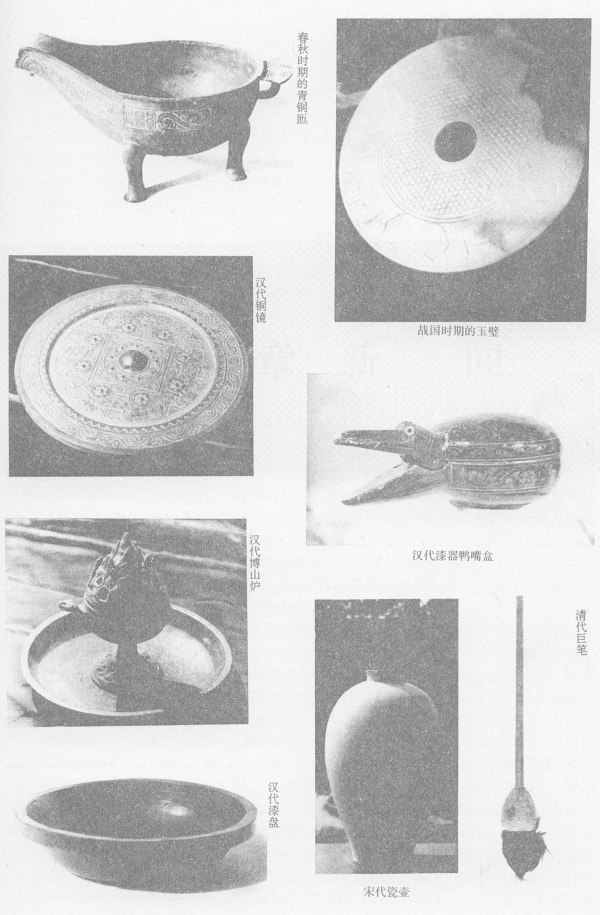

青铜匜1984年10月于本县虞洼乡谭井村团结队征集。为西周晚期盥洗用器,腹呈椭圆形,有纹饰,三足蹄形,高16.7厘米,口22.2×3.45厘米,流5.8×5.2厘米,重5公斤。被定为国家一级藏品,现藏本县文物组。

战国玉璧1966年出土于便益梁营烧火墩。体光、有瑕晕,中孔。直径24.7厘米,厚0.7厘米。曾于省博物馆展出,藏本县文物组。

汉代铜弩机1975年征集于本县郑集公社,藏本县文物组。

汉代博山炉1975年出土于安乐北岗汉墓。下有底盘,盖似山丘,镂有空花,制作精细。底径18.2厘米,高12.7厘米。藏本县文物组。汉代铜镜1975年出土于安乐北岗汉墓。背面有暗纹晕。直径18.7厘米,厚0.35厘米。藏本县文物组。

铁剑1975年出土于安乐北岗汉墓。1980年经安徽省博物馆技术处理后展出。保存完好,藏本县文物组。

汉代彩绘奁1975年出土于安乐北岗汉墓。圆柱形,木胎。内朱漆,墨绘图案,外黑漆,朱描花纹,盖贴朱金雀,造型优美,工艺水平较高,藏本县文物组。

陶壶1975年安乐北岗汉墓出土,泥质灰陶,敞口鼓腹,口内、上腹及耳施黄绿色釉,高34厘米,门径16.6厘米,底径15.5厘米。藏本县文物组。

瓷壶1978年湖滨耿家尖宋墓出土。口微侈,腹稍鼓,窄边圈足,口径33厘米,底径10.5厘米,在本县有限的宋瓷中具有代表性,藏本县文物组。

巨笔为民国初天长书法家程子忠遗物。笔长165厘米,用细马鬃精制,笔斗围长52厘米。锋长33厘米。程子忠生前用此笔写字时需10多个小孩压纸,两个大汉抬墨,脱鞋于纸上行走挥舞。

书画作品清宣鼎花鸟小品6幅,藏本县文物组。宣鼎自刻自用印2方,藏县地方志办公室。民国初期程子忠《百蝶图》一幅,藏县文化馆。

革命文物县文物组藏有淮南、淮北、华中等抗日根据地纸币、票证若干件及部分历史照片。县党史办公室、县地方志办公室藏有抗日战争时期出版的《天长文化》、《新路东月刊》等图书若干件。

1979年成立县文物管理组,1980年9月,县革命委员会公布胭脂山、图书馆楼、沃公墓、石梁古城址、北岗汉墓群、耿家尖墓群等6处为全县首批文物保护单位,并在各保护点设立标志,成立群众保护组织。当年举办4次本县出土文物展览,部分珍贵文物两次送省展出。1984年至1985年对全县文物进行普查,查明革命旧址、纪念建筑物、古遗址、古建筑、石刻、塑像、古墓葬等64处,采集古石器、陶片、瓷片300余块,征集古文物7件,维修革命旧址1处。

一、古遗址

马家墩遗址在县城西26公里汊涧镇郜山村。大小二墩总面积5700平方米,其上发现大量陶片、石器、骨器,1975年,经安徽省文物工作队勘查,确定为新石器时期文化遗址。

望夫台遗址在汊涧镇和平村。高约3米,总面积约9120平方米,有大量陶片、瓦砾等,质地以灰陶为主,纹饰有绳纹、弦纹、方格纹,并有少量印陶纹。台上原有—祠堂,名“万福堂”,因之名“万福台”,后读白为望夫台。由实物标本推定为商周时期古文化遗址。

青狮墩遗址在釜山乡中心村。呈不规则台形,高约5米,面积7540平方米。上有大量陶片,纹饰以绳纹和回纹最多,并有少量印陶纹,为商周时期古文化遗址。

烧火墩遗址在便益乡梁营村。呈圆台形,高出地面10余米,面积约300平方米。遗址附近出土过战国时期的玉壁、铜壶等,遗址上发现过刀、戈一类兵器。烧火墩内部以砖砌成东西向的拱形门。据调查,梁营至张铺一线,类似的烧火墩有数十个。烧火墩遗址为战国时期的烽火台。

石梁古城址在石梁乡土城村。呈长方形,地势高突。总面积约2.7万平方米,散布大量陶片、砖瓦。分别属于商、周、汉、六朝、唐、宋等各个时期。城址附近出土过完整的陶器。1961年省文物工作队曾实地勘察。明嘉靖《天长县志》载:“县之西三十里有石梁城,城在河南,后周所筑置石梁郡者,遗址存焉”。石梁城址原为一商代遗址,后周建城。该城址未作任何挖掘,保存完好。1980年9月,被定为县重点文物保护单位。

二、古建筑

叶家祠堂在大通乡,建于清光绪年间,前后两进:前进5间,中为一门楼,门楼上方有砖雕麒麟图案,其中有砖雕“圣旨”二字;后进亦5间,两旁厢各2间,计14间,总面积625平方米。叶家祠堂系青砖小瓦木结构,为本县保存较完整的清代建筑。

城隍庙戏台在县城内千秋路北侧。城隍庙原建于明洪武年间,后历有修建,清康熙八年(1669)重建大殿3间,拜殿3间,穿堂5间,后楼5间。现仅存前楼戏台一座,砖木结构,飞檐拱壁,上下两层,为迎神赛会时演戏所用。

千秋亭在县城西北角胭脂山上。建于清代,建国初重建,木结构小瓦盖顶,“文化大革命”中被毁,1982年修复。修复后的千秋亭座胭脂山顶,六角飞檐,上以绿色琉璃瓦盖顶,黄色琉璃瓦压脊,顶尖为蓝色琉璃舍利。亭身立6根朱红立柱,柱间以剔格相连。周围护以环台回栏。

图书馆在县城西北角原公园内,始建于民国10年(1921)。上下两层,使用面积254平方米。两端尖顶,经两道女墙连接正中的半圆形墙面。正面有一突出的拱形门楼,三面为拱形门。门楼上为一平台。楼顶砌有女墙,四周有19个乳白色圆球。整个楼体青砖白缝,朱红门窗,掩映在青松翠柏之中。1980年被定为县重点文物保护单位。

三、古墓葬

北岗汉墓群位于安乐乡北岗村。1975年5月,滁县地区文化局于此挖掘清理墓葬7座。同年10月,安徽省文物工作队发掘清理墓葬9座,出土漆器、铜镜、铜币、陶器、铁器、木器等443件。根据墓葬结构及出土文物分析,为西汉晚期至东汉早期之墓葬,北岗村地下为分布密集的汉代墓葬群。1980年9月27日,县革命委员会定为县重点文物保护单位。

耿家尖古墓群位于湖滨乡高邮湖耿家尖水下。1978年因干旱,水位降低,一渔民无意中发现地下墓群,掘出大量陶器、瓷器。从出土文物及墓葬结构看,初步断定为汉、唐、宋时期的墓葬群。1980年9月27日,县革命委员会公布为县重点文物保护单位。

朱孝子墓位于县城以东20公里的秦栏镇。墓主朱寿昌,宋神宗年间秦栏人,因弃官寻母,被列为“二十四孝”之一。墓建于北宋,为高大封土堆,四周有券,墓前立有牌坊、石表、石桌、烛台和墓碑。“文化大革命”中,墓被毁。墓之西北厢,原有孝子祠,建国后亦被毁。

沃公墓并祠位于县城东郊丘家湾下冲处、天扬公路南侧,为明代抗倭英雄沃田之墓。墓体为一高大封土堆。墓西有一水塘,名洗马塘,传为当年沃将军与倭寇激战之隙,洗马休息之所。1980年9月27日,县列为重点文物保护单位。为纪念沃田的功绩,明天长知县黄泰然奉命,为沃公建祠于东门外龙兴集(今浔河街),建国后祠圮。1983年,安徽省文物局拨款,于洗马塘东重建沃公祠,有正殿5间,陈列大厅5间。

杨将军墓位于谕兴乡草庙山南麓,杨府水库西岸,为清昭武将军杨捷墓。墓与山体相连,前有神道400余米,两侧列文官武将、狮、虎、羊、狗等大型石雕若干,墓地布局严谨,气势壮观。据墓志铭载,杨捷,江苏高邮人,康熙年间光禄大夫,曾赴蒙古、台湾等地征战,屡建功。建国后该墓在兴修水利及“文化大革命”中,屡遭破坏,现残存局部。

王引之墓位于谕兴乡谕兴村。墓主为清道光年间工部尚书,江苏高邮人,著名音韵训诂学家。墓建于清道光十四年(1834),原有一高大封土堆,墓前有神道石刻,“文化大革命”中墓被毁挖,当时出土四块墓志铭及男女尸各一具。现墓碑、墓志铭保存完好。

王永吉墓位于谕兴乡谕兴村。墓主系清顺治年间吏部尚书。该墓规模甚巨,墓前原有200米长的神道,“文化大革命”中墓被毁,现仅存一石碑,碑文为清顺治皇帝所撰。

王安国墓位于县城以西9公里的十八集乡石龙村。墓主系清雍正年间吏部尚书、经学家。墓为一高大封土堆,墓前神道数百米,两侧石刻排列有序,神道以箩底砖铺砌而成。“文化大革命”中墓已被毁,现仅存一墓志铭。

四、革命纪念地

淮南行政公署旧址民国32年(1943)秋,淮南行政公署迁至本县张铺乡竹园村(今桥头生产队),至民国34年迁走,陈毅、方毅、汪道涵、张恺帆等领导人一度于此工作。附近设有医院、银行、学校、练兵场等。

罗炳辉将军纪念馆为纪念原新四军副军长罗炳辉的功勋,1959年中共炳辉县委决定,于文化馆西侧小礼堂建罗将军纪念馆。馆内陈列有反映罗将军生平事迹的照片、资料和反映地方革命斗争历史的照片、书籍资料、烈士遗物及根据地货币等。是年10月1日开馆。1962年,因精减机构,紧缩人员而闭馆。陈列物品于“文化大革命”中被损毁。

中国人民抗日军政大学第八分校旧址在本县龙冈镇,原为元代的真武庙,前后三进,有房屋24间和一座藏经楼。后改办学堂,民国30年5月,中国人民抗日军政大学第八分校在本县张公铺成立,不久迁入龙冈,至民国32年迁走。建国后,该校址常年失修,1972年龙冈小学拆去原房18间改建教室,现有原房6间。1985年,县人民政府拨款,当地离休干部姚卿才等人亦发起筹集资金,对该校旧址作了修缮。

五、收藏文物

青铜匜1984年10月于本县虞洼乡谭井村团结队征集。为西周晚期盥洗用器,腹呈椭圆形,有纹饰,三足蹄形,高16.7厘米,口22.2×3.45厘米,流5.8×5.2厘米,重5公斤。被定为国家一级藏品,现藏本县文物组。

战国玉璧1966年出土于便益梁营烧火墩。体光、有瑕晕,中孔。直径24.7厘米,厚0.7厘米。曾于省博物馆展出,藏本县文物组。

汉代铜弩机1975年征集于本县郑集公社,藏本县文物组。

汉代博山炉1975年出土于安乐北岗汉墓。下有底盘,盖似山丘,镂有空花,制作精细。底径18.2厘米,高12.7厘米。藏本县文物组。汉代铜镜1975年出土于安乐北岗汉墓。背面有暗纹晕。直径18.7厘米,厚0.35厘米。藏本县文物组。

铁剑1975年出土于安乐北岗汉墓。1980年经安徽省博物馆技术处理后展出。保存完好,藏本县文物组。

汉代彩绘奁1975年出土于安乐北岗汉墓。圆柱形,木胎。内朱漆,墨绘图案,外黑漆,朱描花纹,盖贴朱金雀,造型优美,工艺水平较高,藏本县文物组。

陶壶1975年安乐北岗汉墓出土,泥质灰陶,敞口鼓腹,口内、上腹及耳施黄绿色釉,高34厘米,门径16.6厘米,底径15.5厘米。藏本县文物组。

瓷壶1978年湖滨耿家尖宋墓出土。口微侈,腹稍鼓,窄边圈足,口径33厘米,底径10.5厘米,在本县有限的宋瓷中具有代表性,藏本县文物组。

巨笔为民国初天长书法家程子忠遗物。笔长165厘米,用细马鬃精制,笔斗围长52厘米。锋长33厘米。程子忠生前用此笔写字时需10多个小孩压纸,两个大汉抬墨,脱鞋于纸上行走挥舞。

书画作品清宣鼎花鸟小品6幅,藏本县文物组。宣鼎自刻自用印2方,藏县地方志办公室。民国初期程子忠《百蝶图》一幅,藏县文化馆。

革命文物县文物组藏有淮南、淮北、华中等抗日根据地纸币、票证若干件及部分历史照片。县党史办公室、县地方志办公室藏有抗日战争时期出版的《天长文化》、《新路东月刊》等图书若干件。