目录

第三节 储 运

一、粮食仓储

解放后,本县征粮多以户保管,实行分期分区调拨,1950年、1951年各区粮站 (粮库)利用集镇有利条件,改建公房为仓库逐步集中保管,并设粮库保管员,专人负责。

1953年,国家对粮食实行统购统销,大批公粮和收购的粮食集中保管,一般利用庙宇、祠堂和粮食部门修建的仓库进行保管。1953年至1956年,县粮食局拨出专门经费在各区粮库修建粮食保管仓库,并于县城明光,在河下紧靠火车站及池河码头修建仓库,设立县粮食局直属粮库,先后新建粮食仓库多幢,保管粮食数千万斤。

自1953年起,对粮食保管、储运,加强经营管理,健全管理制度,实行定期检验测定,讲究与实行科学保管,根据检验测定结果,及时改善通风,进行处理,及时调拨,及时解决发现的问题。1962年起,在全县各级粮站、粮库开展“四查”,即查仓、查帐目、查器材、查贪污浪费。同时开展“四防”,即:防火、防盗、防鼠、雀、防水潮、霉烂。1977年至1989年,全县各级粮站、粮库深入开展无虫、无鼠雀、无霉变、无事故、无超耗、无麻袋存粮“六无”粮仓活动,每年开展检查评比,大力表彰先进,及时解决仓储问题,推动全县粮食仓储工作迈上新台阶,取得很好成效。自1980年至1990年,全县先后评比表彰一批“六无”粮仓先进单位,表彰一大批“六无”粮仓先进工作者。全县粮食仓储工作、科学保管水平大大提高。

1980年至1990年,由于农村不断完善家庭联产承包责任制,粮油产量提高,粮食仓储工作任务愈益加重,出现粮仓不足,先后投入建仓经费5000多万元,并采取多种方法,加强调拨,1984年全县有粮食仓库107幢185座,容量21,230万斤,其中基建仓43幢84座,容量10300万公斤,苏式仓6幢14座,容量2500万斤,简易仓58幢85座,容量8300万斤,拱型仓1幢2座容量200万斤。1990年底,全县库存粮共3.2亿斤,全年建仓容量3250万公斤,在全县17个粮站建仓19幢,减少打露天堆30个,先后通过检查处理不安全粮约一亿斤。在加强和改善仓储中,淘汰了部份苏式仓,实施机械化通风储粮约一亿公斤,普及防虫磷保粮约 5000多万公斤,对露天堆储粮加强了规范化管理。

二、油脂储存

本县旧时油坊采用木桶、铁皮桶,储存油脂,容量一般为50至100多斤,后改用较大铁皮油桶、立式油罐。1985年,县粮食局所属明光油厂及各区、镇、乡粮站常用与常备油桶大大增加,并增加储油罐,储油能力达200多万斤,同时改进储存方法,加强了储存保管工作。

三、粮食调运

设县后,因本县各地出产绿豆、花生、芝麻、黄豆,明光、管店位于津浦铁路线上,粮行众多,每逢午秋二季,大量收购,然后运往镇江、无锡、南京、上海等地,无锡、镇江等地客商也纷至沓来,坐行收购,再运往各地。明光有翔茂、大通等几家转运公司,专营粮食调运,每年运出粮食均在几百万斤左右。解放后,设粮食公司,进行粮食调运工作,明光、管店等地粮行至1951年逐渐停业,县粮食公司撤消后,粮食购销、调运统由县粮食局进行。1954年至1984年,全县粮食调入33967万斤,调出41493万斤。调运方式皆通过铁路、水路和公路运输,1979年11月,县粮食局成立汽车队担负运输任务。1978年,遭遇严重旱灾,粮食严重减产,本县净调入粮食 9334万斤,在国家支援下,解决了种籽与口粮困难,实为建国后调入粮食最多的一年。1979年至1990年,粮食生产大幅度提高,粮食产量逐年上升,1982年本县净调出粮食8230万斤,为建国后本县调出粮食最多的一年。1990年,本县共调出粮食5000多万斤。

四、油脂、油料调运

本县食用油脂,1950年至1970年,常自给不足,仍需调进,1977年后,调进数量少量,县内花生、芝麻、菜籽、棉籽、黄豆经加工后,油脂自给能力增强,很少调进。1984年至1990年间,除个别年份因受灾或节日供应量增大,从外地调进部份油脂外,油脂供应已全部自给,随着改良土壤,推广优良油菜品种,扩大油菜生产种植面积后,全县油菜产量大幅度提高,油脂自给有余。非食用油脂(桐油、青油等)每年均有少量调入。

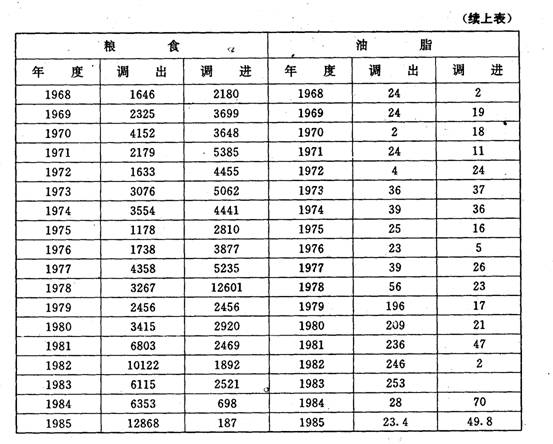

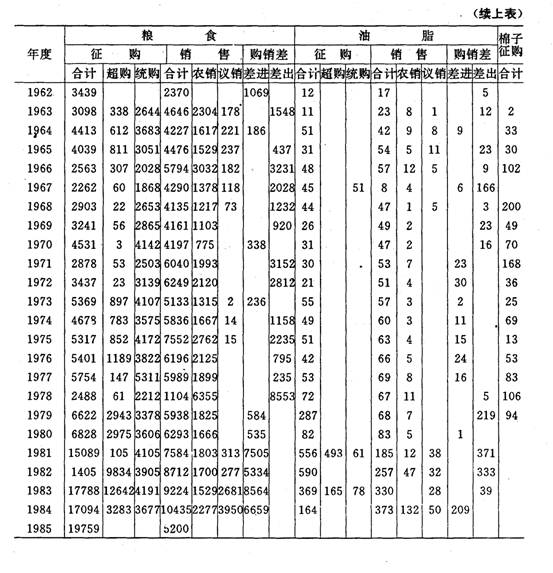

附(一)本县1954~1985年粮油调运情况表单位:万斤

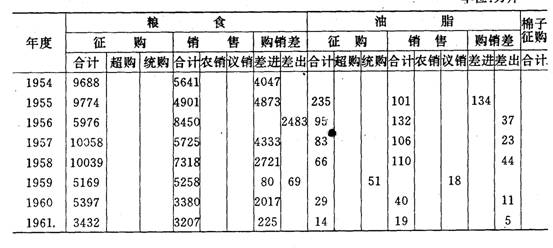

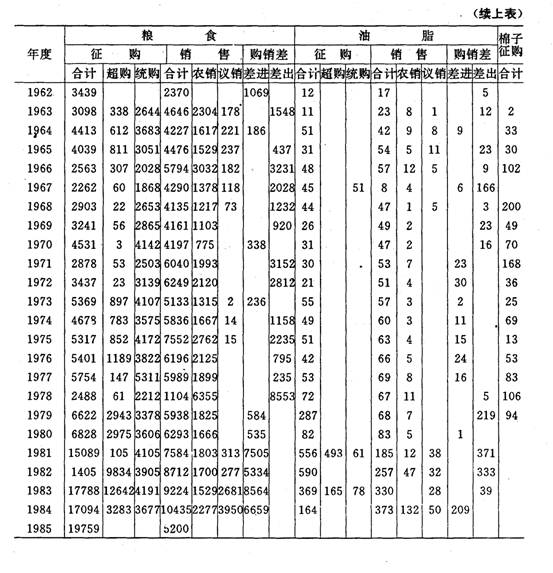

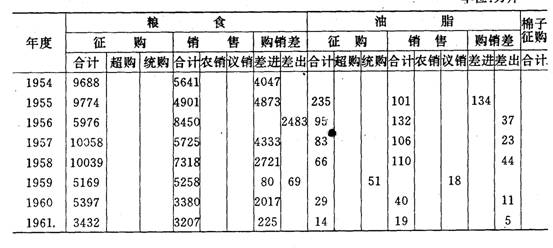

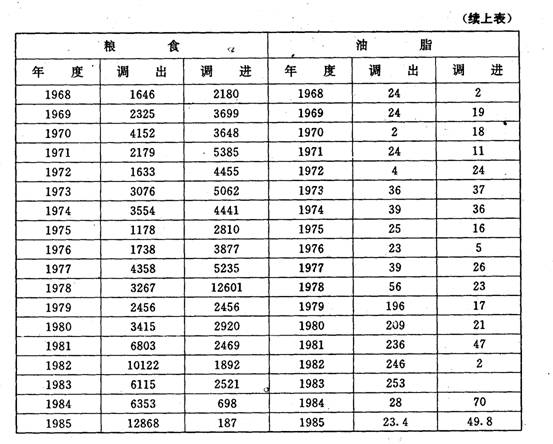

附(二)本县1954~1985年粮油食品局分年粮、油购销量比较表单位:万斤

解放后,本县征粮多以户保管,实行分期分区调拨,1950年、1951年各区粮站 (粮库)利用集镇有利条件,改建公房为仓库逐步集中保管,并设粮库保管员,专人负责。

1953年,国家对粮食实行统购统销,大批公粮和收购的粮食集中保管,一般利用庙宇、祠堂和粮食部门修建的仓库进行保管。1953年至1956年,县粮食局拨出专门经费在各区粮库修建粮食保管仓库,并于县城明光,在河下紧靠火车站及池河码头修建仓库,设立县粮食局直属粮库,先后新建粮食仓库多幢,保管粮食数千万斤。

自1953年起,对粮食保管、储运,加强经营管理,健全管理制度,实行定期检验测定,讲究与实行科学保管,根据检验测定结果,及时改善通风,进行处理,及时调拨,及时解决发现的问题。1962年起,在全县各级粮站、粮库开展“四查”,即查仓、查帐目、查器材、查贪污浪费。同时开展“四防”,即:防火、防盗、防鼠、雀、防水潮、霉烂。1977年至1989年,全县各级粮站、粮库深入开展无虫、无鼠雀、无霉变、无事故、无超耗、无麻袋存粮“六无”粮仓活动,每年开展检查评比,大力表彰先进,及时解决仓储问题,推动全县粮食仓储工作迈上新台阶,取得很好成效。自1980年至1990年,全县先后评比表彰一批“六无”粮仓先进单位,表彰一大批“六无”粮仓先进工作者。全县粮食仓储工作、科学保管水平大大提高。

1980年至1990年,由于农村不断完善家庭联产承包责任制,粮油产量提高,粮食仓储工作任务愈益加重,出现粮仓不足,先后投入建仓经费5000多万元,并采取多种方法,加强调拨,1984年全县有粮食仓库107幢185座,容量21,230万斤,其中基建仓43幢84座,容量10300万公斤,苏式仓6幢14座,容量2500万斤,简易仓58幢85座,容量8300万斤,拱型仓1幢2座容量200万斤。1990年底,全县库存粮共3.2亿斤,全年建仓容量3250万公斤,在全县17个粮站建仓19幢,减少打露天堆30个,先后通过检查处理不安全粮约一亿斤。在加强和改善仓储中,淘汰了部份苏式仓,实施机械化通风储粮约一亿公斤,普及防虫磷保粮约 5000多万公斤,对露天堆储粮加强了规范化管理。

二、油脂储存

本县旧时油坊采用木桶、铁皮桶,储存油脂,容量一般为50至100多斤,后改用较大铁皮油桶、立式油罐。1985年,县粮食局所属明光油厂及各区、镇、乡粮站常用与常备油桶大大增加,并增加储油罐,储油能力达200多万斤,同时改进储存方法,加强了储存保管工作。

三、粮食调运

设县后,因本县各地出产绿豆、花生、芝麻、黄豆,明光、管店位于津浦铁路线上,粮行众多,每逢午秋二季,大量收购,然后运往镇江、无锡、南京、上海等地,无锡、镇江等地客商也纷至沓来,坐行收购,再运往各地。明光有翔茂、大通等几家转运公司,专营粮食调运,每年运出粮食均在几百万斤左右。解放后,设粮食公司,进行粮食调运工作,明光、管店等地粮行至1951年逐渐停业,县粮食公司撤消后,粮食购销、调运统由县粮食局进行。1954年至1984年,全县粮食调入33967万斤,调出41493万斤。调运方式皆通过铁路、水路和公路运输,1979年11月,县粮食局成立汽车队担负运输任务。1978年,遭遇严重旱灾,粮食严重减产,本县净调入粮食 9334万斤,在国家支援下,解决了种籽与口粮困难,实为建国后调入粮食最多的一年。1979年至1990年,粮食生产大幅度提高,粮食产量逐年上升,1982年本县净调出粮食8230万斤,为建国后本县调出粮食最多的一年。1990年,本县共调出粮食5000多万斤。

四、油脂、油料调运

本县食用油脂,1950年至1970年,常自给不足,仍需调进,1977年后,调进数量少量,县内花生、芝麻、菜籽、棉籽、黄豆经加工后,油脂自给能力增强,很少调进。1984年至1990年间,除个别年份因受灾或节日供应量增大,从外地调进部份油脂外,油脂供应已全部自给,随着改良土壤,推广优良油菜品种,扩大油菜生产种植面积后,全县油菜产量大幅度提高,油脂自给有余。非食用油脂(桐油、青油等)每年均有少量调入。

附(一)本县1954~1985年粮油调运情况表单位:万斤

附(二)本县1954~1985年粮油食品局分年粮、油购销量比较表单位:万斤