目录

第二节 政府

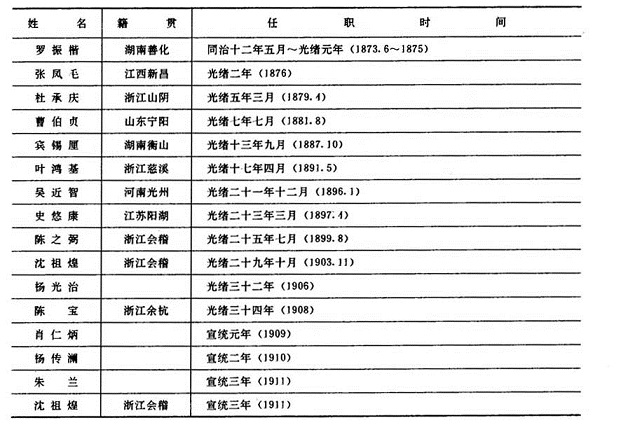

一、清代县署

清制,县署(又称县衙)设知县1人,正七品。县丞1人,正八品。主簿,无定员,正九品。典史1人,未入流。县丞、主簿分掌粮马、征税、户籍、缉捕等事。典史掌稽检狱囚。未设县丞、主簿时,典史兼领其事。教谕1人,正八品。训导1人,从九品。教谕执掌训迪学校生徒,课艺业勤惰,评品行优劣,以听于学政,训导佐之。另设巡检2人。县署下设乡、都,都的长官称“都董”。

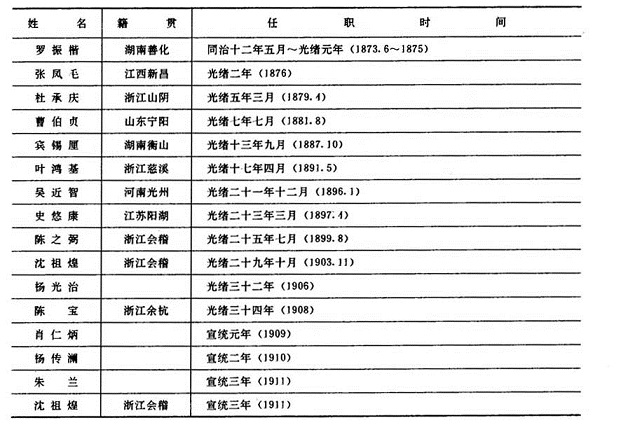

清末知县

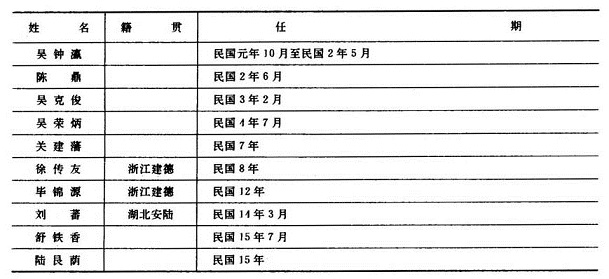

二、中华民国县政府

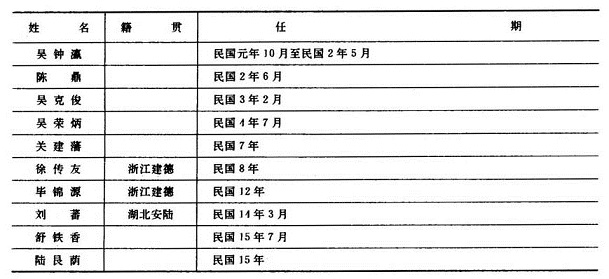

【机构沿革】民国元年,县衙改为县知事公署,知县改为知事。民国元年至15年(1912——1926),先后有10任知事,县知事一人独揽县政,县公署机构设置有总务、民政、财政、建设等科。

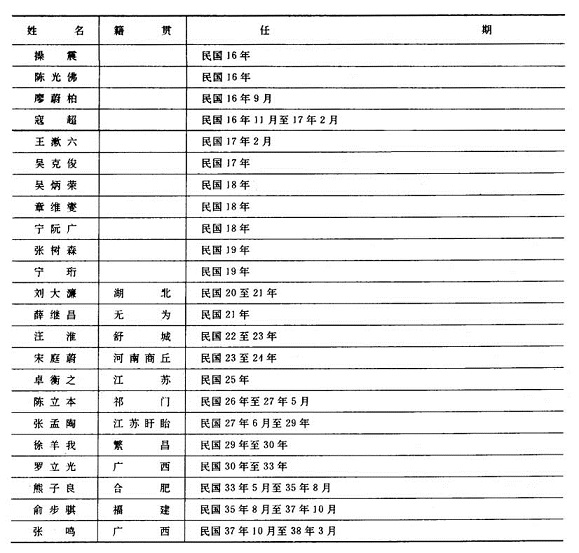

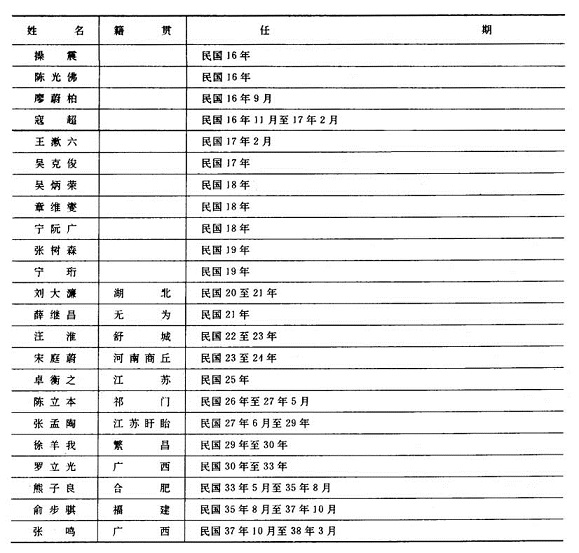

民国16年春,北伐军到繁昌,县知事逃离,北伐军即从军队中委派县长,改县公署为县政府。民国17年后,县长由省政府委任,至民国38年4月,共计县长23任。

县政府驻地繁昌城。民国27年遭日本侵略军飞机轰炸,县政府机关先退至柯家冲,后于年底迁往中分村、五桂墩、泉水井、牧家亭。民国28年春迁往赤沙八分村。民国33年5月迁往泾县章家渡。民国34年8月迁回县城。

民国23年县政府机构设置:秘书室、总务科、财政科、公安科、建设科、教育局、承审员等。民国37年机构设置:秘书室、司法室、军法室、会计室、民政科、教育科、财政局、军事科、建设科、警察局、田赋管理处、税捐稽征处等,机构编制约80人。

县政府在各区设立区公所,作为派出机构。民国17年,全县划为5个区,设区长或区助理员。民国34年,裁撤区公所。

民国元年——15年10月县知事

民国16年——38年4月县长

【基层政权】民国初期,因袭清末地方自治制度,但军阀混战,自治有名无实。民国17年,根据政府公布的《县组织法》,县以下划区设村、里。民国19年,改村、里为乡、镇。各乡、镇分别成立乡、镇公所,设乡、镇长1人,副乡、镇长1至2人,乡、镇之下设闾、邻,置闾长、邻长。民国21年,正式实行保甲制,乡、镇之下废闾、邻,立保、甲,置保、甲长。民国30年,为实施新县制,开始调整县以下各级编制,充实乡、镇组织,乡、镇公所除设乡、镇长,副乡、镇长外,新设置民政、文化、经济、警卫各股。但由于时值抗战时期,本县部分地区被日伪军占据,故调整未能完成。民国34年,全县实行乡、镇并编,划为20个乡、镇。

附:县参议会

民国35年秋,成立县临时参议会,议长邢瑶圃。是年10月改选,成立县参议会,议长舒翼,议员29人。参议员从区域选举和职业选举中产生。民国30年后,逐渐在各乡(镇)设立乡(镇)民代表会,各保设保民大会,并由保民大会分别选出2名乡(镇)民代表。区域选举,即是由乡(镇)民代表会选举县参议员。职业选举,则是由职业团体选举县参议员。按规定,选举人在选举前应行“公民宣誓”,事实上县政府事先提出县参议员候选人名单,选举为少数人所操纵,成为玩弄民意的工具。

县参议会一般3个月左右召开一次会议,其主要职责是:选举出席省参议会议员;审议县政府的行政措施与经费收支;听取县政府与县级机构工作报告。时国民党及其政府专制,参议会徒具形式。民国38年春,参议会解散。

三、抗日民主政府

1941年3月,中共皖南特委派陈爱曦到本县筹建抗日民主政权,是月在沿江成立保兴、江坝两个乡政权;4月建区级抗日民主政权——马厂区行政促进委员会,主任赵壁(国民党员);10月,成立二区(高安区)抗日民主政府(马厂区行政促进委员会撤销);1942年2月,成立保大区抗日民主政府;1943年春,湖阳冲行政促进委员会改为孙村区抗日民主政府;1944年4月,成立新林区和南(陵)四区区政权;1945年春,高安区划出部分地区成立保定区抗日民主政府。

区级抗日民主政权,一般按武装、保卫、财粮、民政、文教等方面设置机构。有的区乡政府无固定办公地址和办公设备,流动办公,随时转移。

1941年7月,皖南第一个县级抗日民主政权——铜繁行政办事处成立,主任张开南(张伟烈),驻无为县白茆洲办公,领导铜陵、繁昌的抗日民主政权,办事处在两县各设行政督导员,姚志健任县督导员。1943年5月,铜繁行政办事处改为临江行政办事处;秋,在繁昌设行政督导处,姚志健任主任。督导处设财粮、民政、公安督导员。1944年5月,撤销督导处,在赤沙成立南繁芜行政办事处,设秘书、文教、财粮、公安、民建等科,主任江干臣,副主任姚志健。1945年4月,撤销办事处,成立县抗日民主政府,驻地赤沙,县长江干臣,设秘书、财粮、民政、文教、货管、建设、保安等科,隶属皖南行政专员公署,辖繁昌县和南陵工山区抗日民主政权。抗日民主政权在辖地宣传共产党抗日方针路线,团结各阶层,建立抗日统一战线;动员群众支援抗日,筹款、筹粮、扩军、拥军、减租减息,兴办学校、兴修水利,帮助群众发展生产。

1947年2月县抗日民主政府撤销。

附:汪伪县政府

1938年上半年,日本军入侵繁昌,县境逐渐沦入敌手。日军占领荻港后,即组织日伪傀儡机构,先为“维持会”,不久“维持会”演变为“繁昌县自治委员会”,由鲁振南任会长。内设行政、治安、财政、建设教育4科,建立“防共团”武装,下辖荻港、旧县、横山、三山、峨桥5“区”。1941年,伪“自治会”结束,成立汪伪“繁昌县政府筹备委员会”,主任方善书,内设机构同“自治会”,“反共团”改为“繁昌县自卫团”。1942年上半年撤销“筹委会”,成立汪伪“繁昌县政府”。县长由汪伪“省政府”委任,内设机构同“筹委会”,增设司法承审员、县警察局。警察局与自卫团沆瀣一气,在敌占区设立关卡岗哨,盘查行人,勒索财物,并配合日军下乡“扫荡”,群众称伪警察为“黑头鬼子”(因其身着黑装)。先后任汪伪“繁昌县政府”县长的有李用宾、张作兴、赵华三。1945年8月日本投降,汪伪“县政府”也即垮台。

四、县人民政府

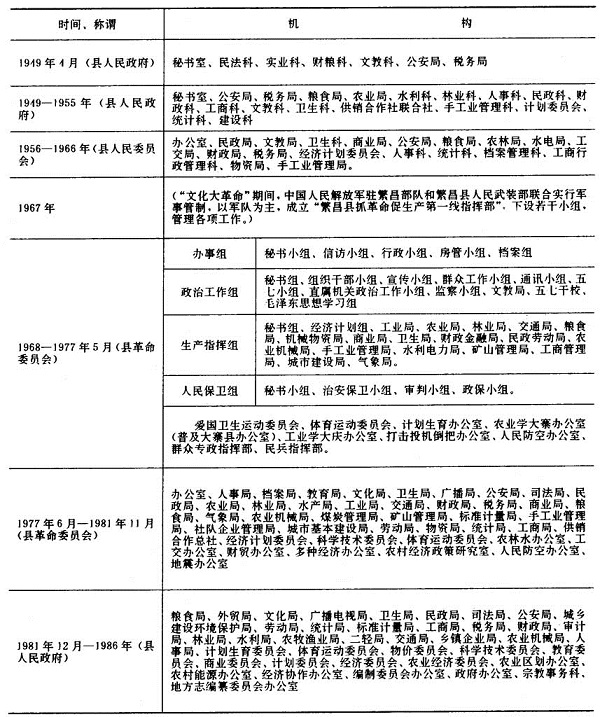

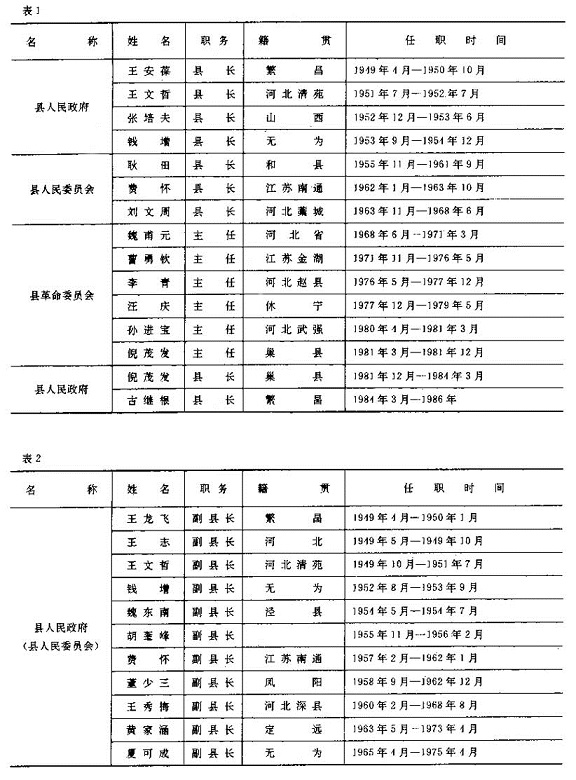

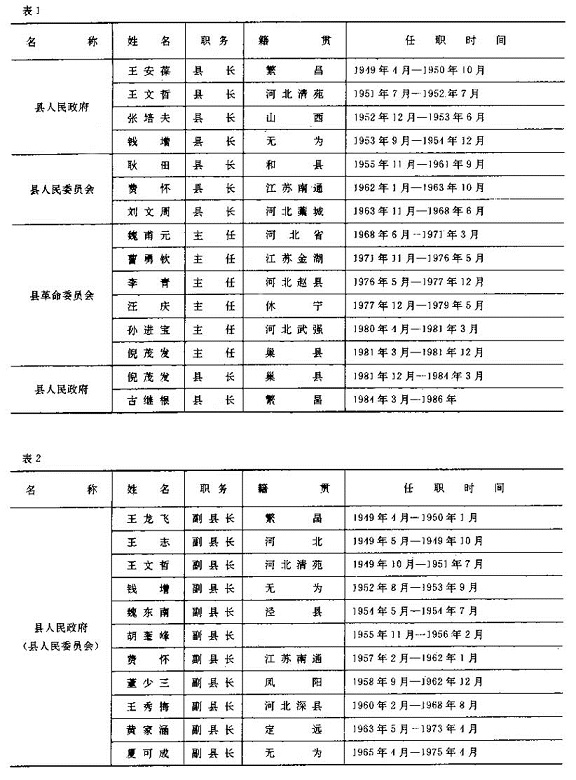

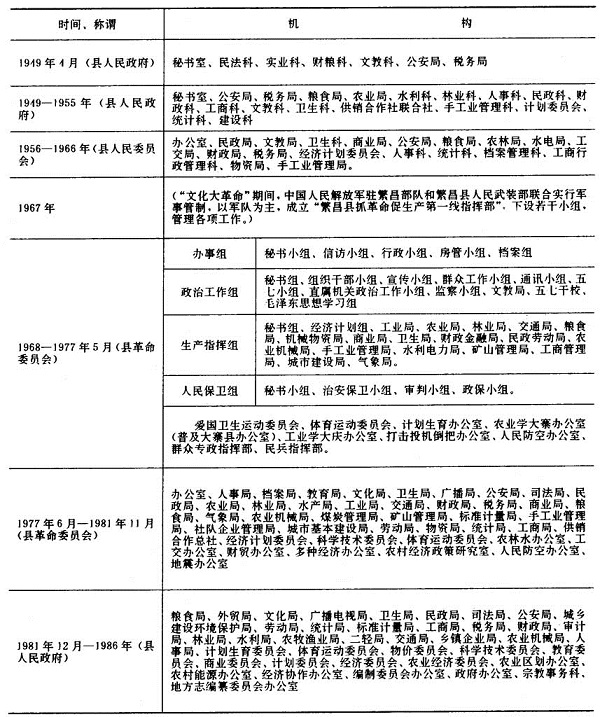

【县人民政府及其机构设置】1949年4月,县行政办事处主任王安葆等在县城正式接管中华民国县政府,组建县人民政府。1956年改县人民委员会,1968年县革命委员会取代县人民委员会,1981年取消县革命委员会,建立县人民政府。几个时期县人民政府及其机构设置列表如下:

注:凡属于省(市),县双重领导的繁昌邮电局、繁昌供电局、中国人民银行繁昌县支行、中国农业银行繁昌县支行、中国工商银行繁昌县支行、中国建设银行繁昌县支行等单位,山是县人民政府工作机构,但以(省)、市本系统领导为主,故本表未予列入。

【县人民政府派出机构】1949年10月,设保大、高安、孙村、新林4个区公所,设置区长、秘书、公安员、财粮员、民政委员、实业委员、文教委员、武装委员。1950年1月,上述4区划为8区,设8个区公所;同年9月改为区人民政府。

1956年1月,撤销区级机构,县直管乡。1961年9月,设城厢、孙村、双港、横山、三山、峨桥、新林7个区,置区人民政府,1963年上半年撤销区建制。

【乡、镇人民政府】建国初,沿用民国县政府设置的16个乡、4个镇公所建制,设乡、镇长。接着,废除保甲制,改保为行政村,行政村下领自然村,建立村行政委员会,设主任委员1人(村长)、副主任委员(副村长)1至2人,均不脱产,村行政委员会正副主任由村民大会选举产生。

1952年划乡建政,全县161个行政村划为83个乡和5个乡级镇。乡镇人民政府委员会之下,一般设立生产合作、文教卫生、治安保卫、人民武装、民政、财粮、调解7个委员会。乡以下取消村长制,以选举为基础,由选区选出的人民代表互推代表主任1人或正副主任各1人,负责村的工作。1956年1月,小乡并大乡,全县划24乡5镇,乡(镇)人民政府均改乡(镇)人民委员会。

1958年秋,建立东方红、孙村、长龙山、新港、红星、浮山、横山、新林8个政社合一的人民公社,各公社建立公社管理委员会,由主任、副主任和若干名委员组成,设办公室及农林、工交、财贸、水利、政法、文教卫生、多种经营、武装等部,人民公社以下为管理区,管理区之下设大队和生产队。

1961年,缩小原公社的行政区划,并撤去管理区一级组织,至1965年全县划为孙村、峨山、黄浒、赤沙、环城、三山、中沟、小洲、保定、高安、横山、马坝、新港、荻港、峨桥、浮山、新淮、新林、平铺、芦南20个公社和城关、荻港2个镇,选举产生公社管理委员会。

1968年,成立公社和镇的革命委员会,取代公社管理委员会和镇人民委员会。革命委员会设立主任、副主任和委员,社、镇革委会组成人员均非选举产生,由县革命委员会任命。社镇革委会工作机构设办事组、政工组、生产指挥组和治安保卫组等。

1981年,恢复人民代表大会制度,各公社、镇经过人民代表大会选举,分别成立公社管理委员会和镇人民政府。1982年,全国人大五届五次会议通过的新宪法规定,地方政权是省、县、乡(镇)三级。根据这一决定,1983年在中沟、新港两公社改政社合一为政社分设的试点,1984年,全县恢复乡(镇)建制,设立乡(镇)人民政府,由乡(镇)人民代表大会选举产生乡(镇)长、副乡(镇)长。乡以下为行政村。村建立村民委员会,设主任(或村长)和委员,1986年,全县有城关、荻港、新港、横山、三山5镇和孙村、黄浒、赤沙、环城、峨山、中沟、小洲、保定、高安、马坝、峨桥、浮山、新淮、新林、平铺、芦南16乡,215个村民委员会。乡(镇)设置1名乡(镇)长和2名副乡(镇)长以及秘书、生产助理员、民政助理员、司法助理员、公安员等。

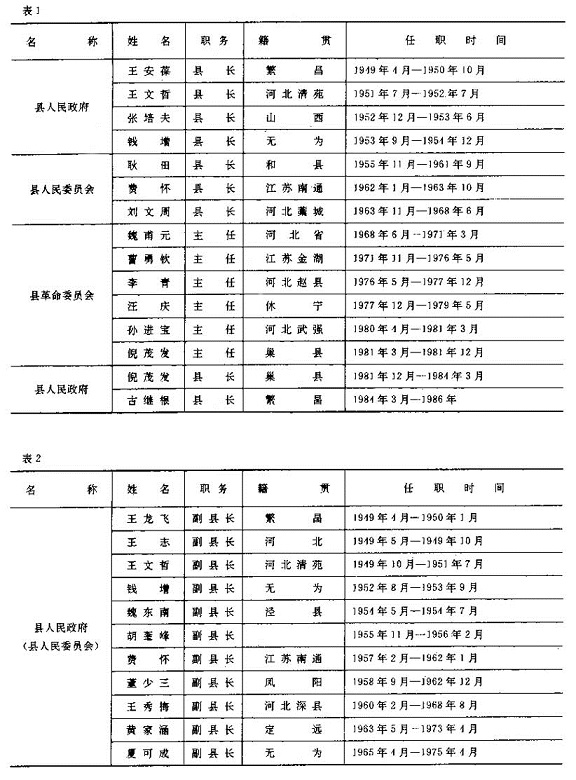

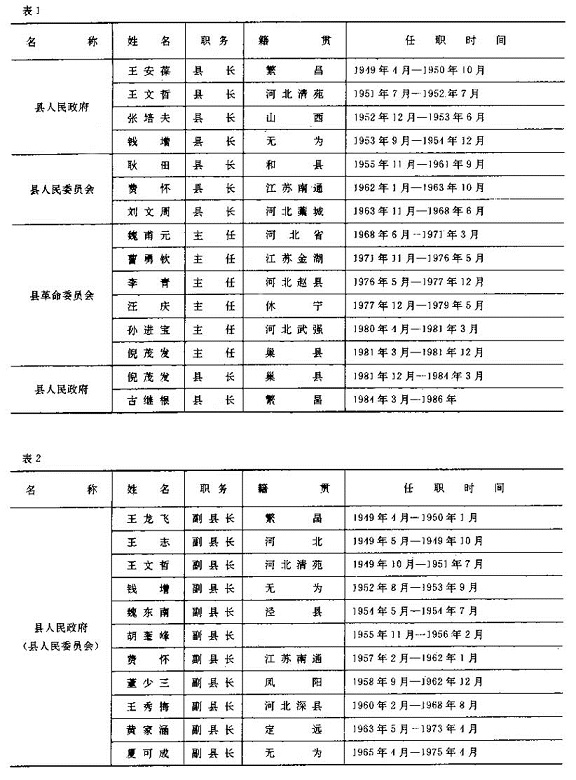

县人民政府领导人更迭

【信访工作】建国初,县委、县人民政府秘书室兼办处理人民群众来信来访。1961年,成立人民来信来访办公室。“文化大革命”期间,信访工作受到干扰。1977年5月,县委办公室下设信访组。1982年3月,县委、县政府联合成立信访办公室,并建立办公会议制度,由县委1名副书记、县政府1名副县长及县委、县政府办公室、信访办公室主任共5人组成,一般每季度开会一次,研究处理大宗性信访和疑难问题。1985年12月,设立来访接待室,专人接待群众来访;县直各部门、各乡镇,亦有领导分管信访工作,并有专人办理;全县行政村和街道居委会设兼职信访员,形成三级信访网络。

信访工作实行“分工负责,归口处理”的责任制度。根据各个机关单位工作业务,对受理的来信来访,做好登记、转办、催办、报结、归档等工作。为方便群众来访和及时处理问题,1978年6月,建立县党政领导定期接待群众来访日制度,县委书记、副书记,县革委会主任、副主任轮流接待来访群众,每月两次。1979年10月,党政领导接待日改为每周二接待1天。1982年改为预约接待。县委书记倪茂发,1984——1986年累计批阅来信433件,接待来访150人次。

1970——1986年,共受理人民来信来访25490件(次),办理结案18621件(次),占信访总数的73。1%,由于“文化大革命”期间造成大量冤假错案,党的十一届三中全会后拨乱反正,落实政策,其中1979年是信访案件最多的一年;全县来信2540件,来访888人次,信访合计3428件(次),经调查处理2615件(次),占当年信访数的76。3%;1986年是信访案件最少的一年,全县信访814件(次),经调查处理697件(次),占当年信访数的83。4%。信访主要反映的是要求进一步落实政策,解决历史遗留问题和各类纠纷,以及反映党风不正等问题。1982——1986年,省、地(市)县领导批办要报结果的信访案件267件,当年结案率100%,连续5年年终无积案。

【侨务工作】本县在国外华侨和外籍华人87户,123人;县内亲属46户,291人;归国华侨1人。华侨和外籍华人分布于美国、日本、加拿大、意大利、苏联、阿根廷、巴西、委内瑞拉、澳大利亚等国家。县人民政府办公室有兼职人员接待归国华侨。

【外事工作】1982年4月18日,以斋藤千别为团长的日本东京——芜湖友好之会第4次访华团一行31人来繁昌友好访问,时间半天;是年5月19日,以穗积繁夫为团长的日本东京——芜湖友好之会第5次访华团一行19人来繁昌友好访问,时间半天。代表团参观了县城市容、城关幼儿园和县轴承厂,县人民政府给予友好而有礼节的接待。

清制,县署(又称县衙)设知县1人,正七品。县丞1人,正八品。主簿,无定员,正九品。典史1人,未入流。县丞、主簿分掌粮马、征税、户籍、缉捕等事。典史掌稽检狱囚。未设县丞、主簿时,典史兼领其事。教谕1人,正八品。训导1人,从九品。教谕执掌训迪学校生徒,课艺业勤惰,评品行优劣,以听于学政,训导佐之。另设巡检2人。县署下设乡、都,都的长官称“都董”。

清末知县

二、中华民国县政府

【机构沿革】民国元年,县衙改为县知事公署,知县改为知事。民国元年至15年(1912——1926),先后有10任知事,县知事一人独揽县政,县公署机构设置有总务、民政、财政、建设等科。

民国16年春,北伐军到繁昌,县知事逃离,北伐军即从军队中委派县长,改县公署为县政府。民国17年后,县长由省政府委任,至民国38年4月,共计县长23任。

县政府驻地繁昌城。民国27年遭日本侵略军飞机轰炸,县政府机关先退至柯家冲,后于年底迁往中分村、五桂墩、泉水井、牧家亭。民国28年春迁往赤沙八分村。民国33年5月迁往泾县章家渡。民国34年8月迁回县城。

民国23年县政府机构设置:秘书室、总务科、财政科、公安科、建设科、教育局、承审员等。民国37年机构设置:秘书室、司法室、军法室、会计室、民政科、教育科、财政局、军事科、建设科、警察局、田赋管理处、税捐稽征处等,机构编制约80人。

县政府在各区设立区公所,作为派出机构。民国17年,全县划为5个区,设区长或区助理员。民国34年,裁撤区公所。

民国元年——15年10月县知事

民国16年——38年4月县长

【基层政权】民国初期,因袭清末地方自治制度,但军阀混战,自治有名无实。民国17年,根据政府公布的《县组织法》,县以下划区设村、里。民国19年,改村、里为乡、镇。各乡、镇分别成立乡、镇公所,设乡、镇长1人,副乡、镇长1至2人,乡、镇之下设闾、邻,置闾长、邻长。民国21年,正式实行保甲制,乡、镇之下废闾、邻,立保、甲,置保、甲长。民国30年,为实施新县制,开始调整县以下各级编制,充实乡、镇组织,乡、镇公所除设乡、镇长,副乡、镇长外,新设置民政、文化、经济、警卫各股。但由于时值抗战时期,本县部分地区被日伪军占据,故调整未能完成。民国34年,全县实行乡、镇并编,划为20个乡、镇。

附:县参议会

民国35年秋,成立县临时参议会,议长邢瑶圃。是年10月改选,成立县参议会,议长舒翼,议员29人。参议员从区域选举和职业选举中产生。民国30年后,逐渐在各乡(镇)设立乡(镇)民代表会,各保设保民大会,并由保民大会分别选出2名乡(镇)民代表。区域选举,即是由乡(镇)民代表会选举县参议员。职业选举,则是由职业团体选举县参议员。按规定,选举人在选举前应行“公民宣誓”,事实上县政府事先提出县参议员候选人名单,选举为少数人所操纵,成为玩弄民意的工具。

县参议会一般3个月左右召开一次会议,其主要职责是:选举出席省参议会议员;审议县政府的行政措施与经费收支;听取县政府与县级机构工作报告。时国民党及其政府专制,参议会徒具形式。民国38年春,参议会解散。

三、抗日民主政府

1941年3月,中共皖南特委派陈爱曦到本县筹建抗日民主政权,是月在沿江成立保兴、江坝两个乡政权;4月建区级抗日民主政权——马厂区行政促进委员会,主任赵壁(国民党员);10月,成立二区(高安区)抗日民主政府(马厂区行政促进委员会撤销);1942年2月,成立保大区抗日民主政府;1943年春,湖阳冲行政促进委员会改为孙村区抗日民主政府;1944年4月,成立新林区和南(陵)四区区政权;1945年春,高安区划出部分地区成立保定区抗日民主政府。

区级抗日民主政权,一般按武装、保卫、财粮、民政、文教等方面设置机构。有的区乡政府无固定办公地址和办公设备,流动办公,随时转移。

1941年7月,皖南第一个县级抗日民主政权——铜繁行政办事处成立,主任张开南(张伟烈),驻无为县白茆洲办公,领导铜陵、繁昌的抗日民主政权,办事处在两县各设行政督导员,姚志健任县督导员。1943年5月,铜繁行政办事处改为临江行政办事处;秋,在繁昌设行政督导处,姚志健任主任。督导处设财粮、民政、公安督导员。1944年5月,撤销督导处,在赤沙成立南繁芜行政办事处,设秘书、文教、财粮、公安、民建等科,主任江干臣,副主任姚志健。1945年4月,撤销办事处,成立县抗日民主政府,驻地赤沙,县长江干臣,设秘书、财粮、民政、文教、货管、建设、保安等科,隶属皖南行政专员公署,辖繁昌县和南陵工山区抗日民主政权。抗日民主政权在辖地宣传共产党抗日方针路线,团结各阶层,建立抗日统一战线;动员群众支援抗日,筹款、筹粮、扩军、拥军、减租减息,兴办学校、兴修水利,帮助群众发展生产。

1947年2月县抗日民主政府撤销。

附:汪伪县政府

1938年上半年,日本军入侵繁昌,县境逐渐沦入敌手。日军占领荻港后,即组织日伪傀儡机构,先为“维持会”,不久“维持会”演变为“繁昌县自治委员会”,由鲁振南任会长。内设行政、治安、财政、建设教育4科,建立“防共团”武装,下辖荻港、旧县、横山、三山、峨桥5“区”。1941年,伪“自治会”结束,成立汪伪“繁昌县政府筹备委员会”,主任方善书,内设机构同“自治会”,“反共团”改为“繁昌县自卫团”。1942年上半年撤销“筹委会”,成立汪伪“繁昌县政府”。县长由汪伪“省政府”委任,内设机构同“筹委会”,增设司法承审员、县警察局。警察局与自卫团沆瀣一气,在敌占区设立关卡岗哨,盘查行人,勒索财物,并配合日军下乡“扫荡”,群众称伪警察为“黑头鬼子”(因其身着黑装)。先后任汪伪“繁昌县政府”县长的有李用宾、张作兴、赵华三。1945年8月日本投降,汪伪“县政府”也即垮台。

四、县人民政府

【县人民政府及其机构设置】1949年4月,县行政办事处主任王安葆等在县城正式接管中华民国县政府,组建县人民政府。1956年改县人民委员会,1968年县革命委员会取代县人民委员会,1981年取消县革命委员会,建立县人民政府。几个时期县人民政府及其机构设置列表如下:

注:凡属于省(市),县双重领导的繁昌邮电局、繁昌供电局、中国人民银行繁昌县支行、中国农业银行繁昌县支行、中国工商银行繁昌县支行、中国建设银行繁昌县支行等单位,山是县人民政府工作机构,但以(省)、市本系统领导为主,故本表未予列入。

【县人民政府派出机构】1949年10月,设保大、高安、孙村、新林4个区公所,设置区长、秘书、公安员、财粮员、民政委员、实业委员、文教委员、武装委员。1950年1月,上述4区划为8区,设8个区公所;同年9月改为区人民政府。

1956年1月,撤销区级机构,县直管乡。1961年9月,设城厢、孙村、双港、横山、三山、峨桥、新林7个区,置区人民政府,1963年上半年撤销区建制。

【乡、镇人民政府】建国初,沿用民国县政府设置的16个乡、4个镇公所建制,设乡、镇长。接着,废除保甲制,改保为行政村,行政村下领自然村,建立村行政委员会,设主任委员1人(村长)、副主任委员(副村长)1至2人,均不脱产,村行政委员会正副主任由村民大会选举产生。

1952年划乡建政,全县161个行政村划为83个乡和5个乡级镇。乡镇人民政府委员会之下,一般设立生产合作、文教卫生、治安保卫、人民武装、民政、财粮、调解7个委员会。乡以下取消村长制,以选举为基础,由选区选出的人民代表互推代表主任1人或正副主任各1人,负责村的工作。1956年1月,小乡并大乡,全县划24乡5镇,乡(镇)人民政府均改乡(镇)人民委员会。

1958年秋,建立东方红、孙村、长龙山、新港、红星、浮山、横山、新林8个政社合一的人民公社,各公社建立公社管理委员会,由主任、副主任和若干名委员组成,设办公室及农林、工交、财贸、水利、政法、文教卫生、多种经营、武装等部,人民公社以下为管理区,管理区之下设大队和生产队。

1961年,缩小原公社的行政区划,并撤去管理区一级组织,至1965年全县划为孙村、峨山、黄浒、赤沙、环城、三山、中沟、小洲、保定、高安、横山、马坝、新港、荻港、峨桥、浮山、新淮、新林、平铺、芦南20个公社和城关、荻港2个镇,选举产生公社管理委员会。

1968年,成立公社和镇的革命委员会,取代公社管理委员会和镇人民委员会。革命委员会设立主任、副主任和委员,社、镇革委会组成人员均非选举产生,由县革命委员会任命。社镇革委会工作机构设办事组、政工组、生产指挥组和治安保卫组等。

1981年,恢复人民代表大会制度,各公社、镇经过人民代表大会选举,分别成立公社管理委员会和镇人民政府。1982年,全国人大五届五次会议通过的新宪法规定,地方政权是省、县、乡(镇)三级。根据这一决定,1983年在中沟、新港两公社改政社合一为政社分设的试点,1984年,全县恢复乡(镇)建制,设立乡(镇)人民政府,由乡(镇)人民代表大会选举产生乡(镇)长、副乡(镇)长。乡以下为行政村。村建立村民委员会,设主任(或村长)和委员,1986年,全县有城关、荻港、新港、横山、三山5镇和孙村、黄浒、赤沙、环城、峨山、中沟、小洲、保定、高安、马坝、峨桥、浮山、新淮、新林、平铺、芦南16乡,215个村民委员会。乡(镇)设置1名乡(镇)长和2名副乡(镇)长以及秘书、生产助理员、民政助理员、司法助理员、公安员等。

县人民政府领导人更迭

【信访工作】建国初,县委、县人民政府秘书室兼办处理人民群众来信来访。1961年,成立人民来信来访办公室。“文化大革命”期间,信访工作受到干扰。1977年5月,县委办公室下设信访组。1982年3月,县委、县政府联合成立信访办公室,并建立办公会议制度,由县委1名副书记、县政府1名副县长及县委、县政府办公室、信访办公室主任共5人组成,一般每季度开会一次,研究处理大宗性信访和疑难问题。1985年12月,设立来访接待室,专人接待群众来访;县直各部门、各乡镇,亦有领导分管信访工作,并有专人办理;全县行政村和街道居委会设兼职信访员,形成三级信访网络。

信访工作实行“分工负责,归口处理”的责任制度。根据各个机关单位工作业务,对受理的来信来访,做好登记、转办、催办、报结、归档等工作。为方便群众来访和及时处理问题,1978年6月,建立县党政领导定期接待群众来访日制度,县委书记、副书记,县革委会主任、副主任轮流接待来访群众,每月两次。1979年10月,党政领导接待日改为每周二接待1天。1982年改为预约接待。县委书记倪茂发,1984——1986年累计批阅来信433件,接待来访150人次。

1970——1986年,共受理人民来信来访25490件(次),办理结案18621件(次),占信访总数的73。1%,由于“文化大革命”期间造成大量冤假错案,党的十一届三中全会后拨乱反正,落实政策,其中1979年是信访案件最多的一年;全县来信2540件,来访888人次,信访合计3428件(次),经调查处理2615件(次),占当年信访数的76。3%;1986年是信访案件最少的一年,全县信访814件(次),经调查处理697件(次),占当年信访数的83。4%。信访主要反映的是要求进一步落实政策,解决历史遗留问题和各类纠纷,以及反映党风不正等问题。1982——1986年,省、地(市)县领导批办要报结果的信访案件267件,当年结案率100%,连续5年年终无积案。

【侨务工作】本县在国外华侨和外籍华人87户,123人;县内亲属46户,291人;归国华侨1人。华侨和外籍华人分布于美国、日本、加拿大、意大利、苏联、阿根廷、巴西、委内瑞拉、澳大利亚等国家。县人民政府办公室有兼职人员接待归国华侨。

【外事工作】1982年4月18日,以斋藤千别为团长的日本东京——芜湖友好之会第4次访华团一行31人来繁昌友好访问,时间半天;是年5月19日,以穗积繁夫为团长的日本东京——芜湖友好之会第5次访华团一行19人来繁昌友好访问,时间半天。代表团参观了县城市容、城关幼儿园和县轴承厂,县人民政府给予友好而有礼节的接待。