目录

第二节 农业生产

一、耕地

民国初年,实有耕地210278亩,后沿江外滩洲地渐被围垦,耕地面积逐步扩大。1944年,登记册亩为238545亩,水田占三分之二,旱地占三分之一。1949年为370000亩,其中:水田304800亩,占82。4%,旱地65200亩,占17。6%,时人均耕地1。6亩。建国后,鼓励农民开荒垦种。1954年耕地392702亩,其中水田312402亩,占80%,旱地80300亩,占20%。1955年以后,经济建设用地增多,农民居民点扩大,农田水利兴修及公路修筑、铁路挖压,耕地日趋减少。1975年耕地面积为355415亩,比1954年减少37287亩。1986年,耕地面积335415亩,其中水田261578亩,占78%,旱地73837亩,占22%。人均耕地0。98亩,为全省平均水平60%。

耕地五分之四以上集中于沿江平原、中部的丘陵区及其以北的水网圩区。低山丘陵区耕地少,仅占耕地面积的16。6%。

二、主要农作物播种面积和产量

本县系综合农业区,主要农作物有水稻、大小麦、棉花、油菜等,大体分布如下

①西部和南部低山丘陵区,主要种植水稻、大小麦、油菜和旱杂粮;

②中部和西南部丘陵岗地区,主要种植水稻、大小麦、油菜和旱杂粮;

③东部和西北部沿江一线及西南部黄浒河以北的洲区、圩区,主要种植水稻、油菜,其中洲区的保定、小洲两乡以种植棉花为主。

【粮食】以水稻为最,麦类次之,薯豆等旱杂粮较少。

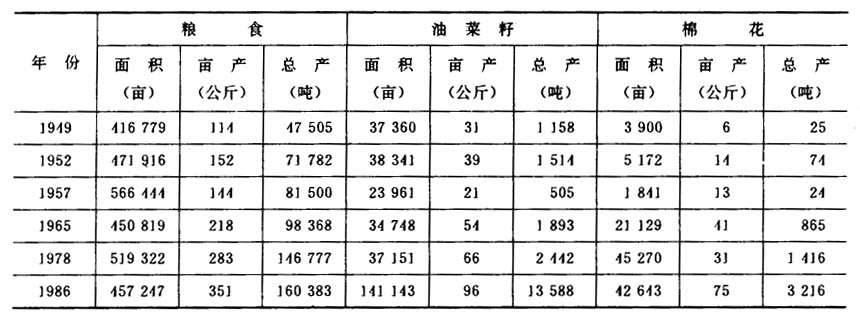

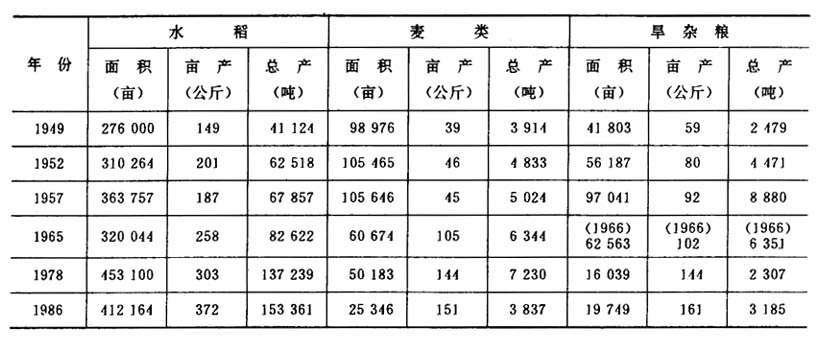

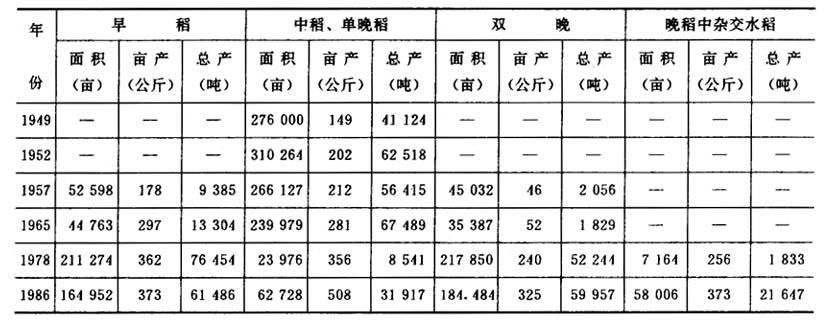

民国8年,粮食播种面积198687亩,总产量45290吨;民国25年,播种37。6万亩,总产59035吨;1945年,总产22885吨;1949年播种41。7万亩,总产47505吨;1952年播种47。2万亩,总产71782吨,与1949年比较,粮食总产量平均递增率14。8%;1953——1957年(除1954年水灾)年均粮食总产8万吨以上,其中1955年粮食总产97316吨,创历史最高记录。1958年,粮食产量以12。3%的幅度递减。1960年,总产56534吨,比1950年减少923吨。翌年实行“责任田”,产量回升。1963年经济调整,推广水稻矮杆良种、合理密植、增加双季稻面积,粮食产量增加较快。1965年总产98368吨,比1962年增长58。8%。1966——1977年,年均总产117045吨,其中1976年总产156313吨。1978年后,农业生产贯彻“决不放松粮食生产,积极发展多种经营”的方针,对一些不适宜种棉、种双季稻的耕地实行改制,粮食播种面积逐年减少。1978——1986年,年均总产137750吨,比1966——1976年年均总产增长17。7%,其中1982、1985、1986年三年超过15万吨。1949——1986年的三十八年间,粮食总产和亩产分别增长2。4倍和2。7倍。

1986年,市场价格体系变化,种粮成本相对偏高,粮食价格相对偏低,部分农民对粮食生产投入较少,播种面积(尤其是双季稻)减少,种粮积极性有所降低。

【油料】主要是油菜籽。民国时期,年种植面积近4万亩,常年产菜籽1500吨。1949年种植37360亩,总产1158吨,亩产31公斤。建国后直到70年代中期,政府几度号召扩种油菜,但由于缺乏有力措施,加之油料比价不合理,油菜生产一直上不去,至1978年为止的29年中,亩产过百(市)斤的只有8个年头,总产在2000——2500吨仅5个年头。50年代年均种植3。6万亩,单产38公斤,总产1365吨;60年代年均种植2。70万亩,亩产42公斤,总产1140吨;70年代中期种植面积与产量略有上升。1979年,国家提高油菜籽收购价格,全县推行午季作物联户承包责任制,油菜面积与产量猛增。1986年,种植141143亩,单产96公斤,总产13588吨。1949——1986年的三十八年间,油菜籽亩产和总产分别增长2倍和10倍。

【棉花】民国初年零星种植。民国8年种植560亩,民国22年种植2000余亩,民国37年种植9480亩。皮棉(下同)单产一般在10公斤以下,高产田15公斤左右。建国初期,播种面积5000亩左右,单产10公斤左右。以后种植面积逐年增加,产量逐步提高。1958年,植棉10610亩,单产22。5公斤,总产238吨。1968年,种棉30700亩,单产65。5公斤,总产2010吨,创本县第一个高产年。70年代,种植面积一直在4万亩以上。1982年,政府对棉花生产制定一系列经济政策,实行超产奖励。1986年,植棉42643亩,单产75公斤,总产3215。9吨,创历史最高水平。1949——1986年的三十八年间,棉花亩产和总产分别增长11。5倍和128倍。

三、主要农作物品种

【水稻】民国初期,有天生稻、湖南籼、慈菇晚、柳枝糯、珍珠糯等品种。民国时期,籼稻早稻主要品种有50子、60子、江西早;中稻有湖南籼、杨柳籼、天生稻、一扎齐、胜利籼、中农4号、中农34、两节稻、安南稻、荷花稻;晚稻有麻壳籼、小红稻、白冬稻。糯稻有柳枝糯、淮河糯、乌嘴糯、白壳糯。

50年代,早稻品种有早尖、503、南特号、大叶早、矮大、双季早、长粒早、矮脚黄、麻壳早、莲塘早、三朝齐、农林一号,有芒早粳、北京粳稻(后三种属粳稻);中稻399(又名南京1号,属籼稻)、桂花球、黄壳早廿日、银坊粳稻(均属粳稻);晚稻老来青、红须粳、猪毛簇、853、浙粳10509、浙大生青(后一种属籼稻)。60年代中期,逐步淘汰老品种,高杆改矮杆,早稻有矮南早1号、莲塘早、芜农1号、陆才号、矮脚南特号、团粒矮(均属籼稻)、芒早粳;中稻珍珠矮、广场矮、29矮、399、农垦57(粳稻);晚稻农垦58、武农早、沪选19、苏粳1号(均属粳稻)、小红稻、麻壳籼。1972年,基本实现水稻良种化,栽培品种124个,其中早稻69个,中稻13个,晚稻27个,糯稻15个。主要栽培品种,早稻特早熟品种有朝阳2号、2961、29南2,早熟品种有朝阳1号、29南1号、矮南早1号、29青,中熟品种有圭陆矮3号及8号、青小金早、广解607、矮南珍14、珍籼51、29圭、651、广陆银、矮南39、芜科1号、竹莲矮、湘矮早8号、元丰早、芜湖71号、孙村1号,迟熟品种有先锋1号、团粒矮、矮脚南特号、文选1号、广陆矮4号、孙育9号。中稻品种有爱武、691、国际26、南京1l号;晚稻迟熟品种有农垦58、农虎6号、矮落、安庆晚2号;早熟品种有武农早、沪选19、嘉农15、当选晚2号、双丰4号、中粳402、南粳34、桂花黄、籼稻白冬稻、麻壳籼、三系杂交稻3号、南优6号、威优3号、威优6号;糯稻虹稻、白壳糯、红壳糯、乌嘴糯、湘农糯、武糯、香港糯、江丰3号、桂花糯、杨糯3号、京引15、74——24、复虹糯6号,柳枝糯仍有少量种植。1980年以来,引进早稻品种主要有浙幅802、竹系26、二九丰;中稻BG90——2、BG910、密阳23;晚稻宇晚选、鄂宜105、庆丰1号(糯稻);杂交稻汕优6号、威优64、汕优64。

【油菜】民国年间,白菜型地方品种,主要有大花子、大乌子、大黄子;50年代中、后期推广甘蓝型品种胜利油菜、325;60年代推广甘蓝型品种川油2号、胜利青梗、363及白菜型品种芜湖104;70年代,品种趋向早熟、高产、抗病,淘汰老地方品种迟熟甘蓝型品种,主要种植白菜型芜湖104、油冬儿,甘蓝型皖油早、川油2号、202——23、胜利青梗;80年代推广甘蓝型当油早1号、821及铜陵白菜型地方品种矮脚黄。

【棉花】清代和民国时种植中棉(小子棉、小乌子)为主,少量种植德字棉531。建国初以本地棉为主,1957年引入推广岱字棉15号,1966年引入鄂光棉,70年代初试种肖县107,1974年引入802,1981年引入鲁棉1号,1985年引入泗棉2号和徐州514,引进无毒棉(低酚棉)112系试种。

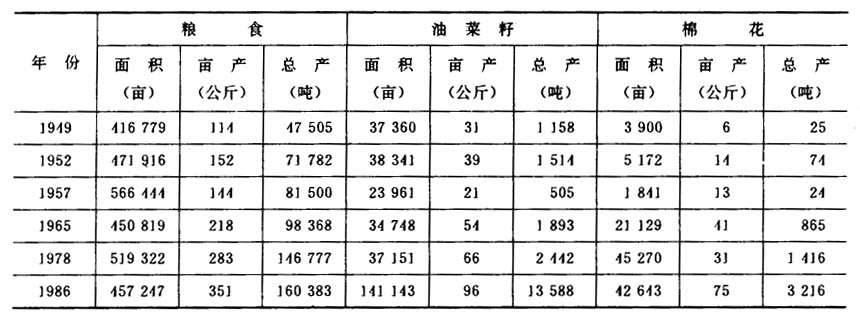

几个年份主要农作物播种面积、产量

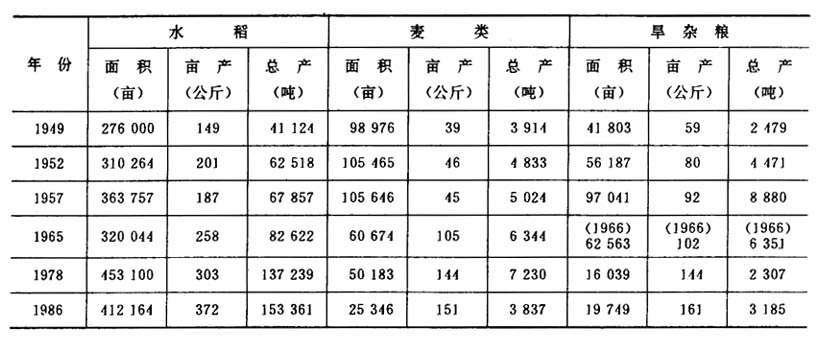

几个年份粮食分类播种面积、产量

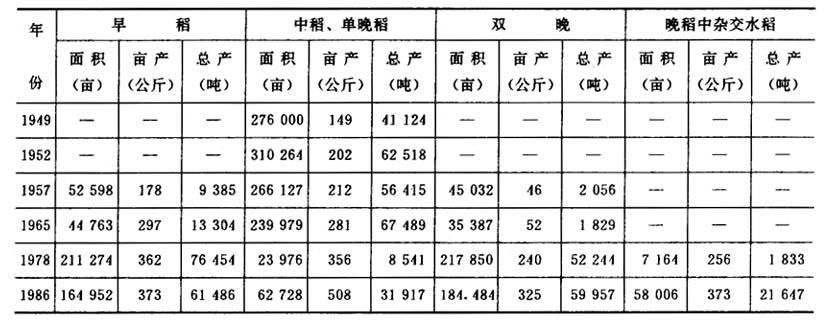

几个年份水稻分类播种面积、产量

【良种繁育】民国时,沿袭“家家种田、户户留种”的传统习惯。建国后,建立国营农场,开始良种生产、试验、示范,不断引进优良品种,试种繁育,建立种子基地。一般更新一代品种,可增产10%以上。1965年,97%的生产队建立种子田,贯彻“自繁、自选、自留、自用,辅之以必要调剂”的方针,解决了良种不足和杂乱的问题,建立4级(县、公社、大队、生产队)农作物良种繁育体系。每个时期突出一、二个当家品种,并不断更新。1982年度,粮、油、棉良(原)种普通繁(原)殖面积4290亩,繁育良种722吨。1986年,县良种繁殖专业户225户,县、乡、村三级种子基地8处;良种繁育体系有两种类型:棉种、杂交稻种生产采取国营良(原)种场与乡、村特约种子基地相结合,实行“集中成片繁殖制种,统一收购销售”;利用县水稻良种场、农业技术推广站(所)和乡、村办农场及良种繁殖专业户,采取“预约收购”的方法生产良、原种。

四、耕作制度与栽培技术

【耕作制度】民国时期,水田主要一季稻连作耕作,一年一熟或一年两熟。“中稻——再生稻、冬沤”占稻田的60%;“中稻——泥豆、麦类、油菜”占30%;“单晚——绿肥、(休)闲”占8%;“早稻、中单晚秧田——荸荠、荞麦、萝卜”占2%。旱地主要采取轮作复种制,以一年两熟为主,少量的两年三熟。“麦类、油菜、蚕豌豆——大豆、玉米、山芋、棉花”占旱地的90%;“棉花、花生、大豆、麻类、烟草——麦类、油菜、(休)闲——大豆、山芋、棉花、玉米、高梁、芝麻”占10%。种植方式有混种、间种、套种。一般混种有:小麦与豌豆、大豆与芝麻、油菜与绿肥。间种有:小麦与蚕豆、玉米与大豆、山芋;套种有:棉花与小麦、麦类与玉米。复种指数一般在120%左右。

50年代初,沿袭传统耕作制度。1955年3月,推广中共安徽省委提出的“扩大午季和晚秋作物面积,提高夏季和晚秋收成比重,实行一年三熟连作制;改种高产作物和耐水耐旱作物以及水改旱、旱改水;改变广种薄收习惯,提倡精耕细作”的农业“三改”办法,减少中稻和冬沤田面积,开始种植双季稻,逐年增加单晚稻面积,以一年两熟为主,少部分一年一熟和一年三熟,复种方式是:中稻——再生稻、泥豆——油菜、绿肥、大小麦;中稻——冬沤,单晚稻——大小麦、绿肥、油菜;早稻——双晚——绿肥、冬沤。1955年首次大面积种植双季稻,扩大春马铃薯及胜利百号山芋和种植面积,复种指数达155。5%。旱地复种方式是:麦类、油菜、蚕豌豆、春马铃薯——大豆、玉米、山芋、棉花、花生、红绿豆、芝麻。1958年,沿江洲地辟为棉区,“麦棉”、“油棉”套种的两熟制的比重也随之增大。

60年代中期,推行“两改(改沤水田种绿肥,改一季中稻为双季稻)”。1966年,双季稻已占水稻播种面积的55%,形成以一年两熟为主,辅之以一年三熟、一年一熟的轮作复种耕作制。水田复种方式是中稻——绿肥、麦类、油菜;早稻——双晚、荞麦、荸荠——绿肥、大麦、蚕豌豆;单晚——麦类、绿肥、油菜、蚕豌豆。部分低洼圩田,仍采取中稻、单晚——冬沤。以棉花为主的旱地作物,大都一年两熟,少量一年三熟,绝少混种,普遍套种,推广预留棉行套种冬播作物,群众称为“单垄靠”,旱地复种方式是:麦类、油菜、蚕豆、豌豆、春马铃薯——棉花、大豆、玉米、山芋;洋葱、大蒜、蔬菜——棉花、花生、小杂粮;麦类——玉米、山芋,复种指数,在180——190%左右。

70年代,推行“两扩大(扩大复种面积、扩大双季稻),一缩小(缩小单晚),消灭老中稻”,形成“绿肥——双季稻”连作复种制,辅以“油菜、绿肥留种、大麦——早稻——双晚”轮作复种制,复种指数235%左右,旱地粮棉套种面积逐渐减少,“油棉”、“葱蒜棉”套种成为主体,零星旱地仍以“麦类——山芋、芝麻、旱杂粮”为主。

1979年以后,水田以“肥稻稻”为主要形式的连作复种制逐渐被“油稻稻”所取代,“一肥一稻”、“一油一稻”也占一定比重,还有“油瓜稻”、“麦瓜稻”、“一稻一渔”等形式,复种指数调减到230%左右。1986年与1978年相比,绿肥种植面积减少50%,“肥稻稻”占水田面积由56%下降到30%,“油稻稻”面积由10%上升到40%;“一油一稻”、“红花草留种——单季稻”面积由12%上升到23%。棉田的复、套种以“油菜、洋葱、大蒜、马铃薯、早辣椒、菠菜留种——棉花,棉花——大白菜、菠菜”为主。

【栽培技术】水稻:传统催芽用“稻种包”。生产队集体生产用禾桶、稻囤、地窖催芽。1978年后,农户对传统方法加以改良,用箩筐、编织袋、塑料桶,辅之以保温措施进行催芽。

秧田播种量,民国时一般每亩200公斤左右,50年代推广“落谷稀”,播种量稍少。60年代推广稀播壮秧,不同熟制与类型播种量亦有区别。今早稻每亩秧田播种125公斤(地膜育秧100公斤);中稻、单晚低于100公斤;双晚70——90公斤,作关门秧60公斤上下;杂交稻每亩秧田播种10公斤左右。

民国时期,早稻水育秧,晚稻有旱育秧和水直播,1952年推广合式秧田,60年代推广湿润育秧,1964年推广塑料薄膜覆盖早稻秧苗(拱架式)。70年代推行温室无土育秧,80年代,晚稻推行两段育秧。1982年,在薄膜育秧基础上,推广早稻地膜育秧。

70年代推行过小苗带土移栽和壮苗带土移栽,1978年推广壮苗少本插。传统插秧密度是“老六棵,顺手拖,一尺跨两棵”,每亩栽近万穴。50年代中期推广小棵密植,60年代中期每亩两万穴左右,70年代以来栽插密度加大,一般早稻和双晚亩栽3——4万穴,中单晚栽3万穴左右。

田间管理前期浅水栽秧,深水活棵,活棵晾脚(放水轻晒),浅水勤灌促分蘖;中期采取适时烤田,深水孕穗;后期足水抽穗,干干湿湿到收割。

稻田施肥,传统以基肥为主,耘二交田酌施人畜粪,60年代推广化学氮肥打“耖口”,早追肥,70年代以来,耖口肥中增加磷、钾肥,抽穗期使用“穗肥”,并推广叶面喷肥。

油菜:50年代后期推广高产抗病甘蓝型(俗称老毛乌)油菜,70年代推行秋种“六改一栽”;窄墒改宽墒,宽沟浅沟改窄沟深沟,稀播改合理密植,浅耕改深耕,老品种改优良品种,白地下种改多施基肥,点播改为育苗移栽。1982年以来,基肥中增加磷肥、复合肥,花期喷施硼肥。

棉花:建国后以早熟优质高产为目标,推广下列栽培新技术:

改革播种方法。60年代在麦棵内点播或撒播,后期推广麦棉条播与摆播,80年代普及营养钵育苗移栽新技术,1986年育苗移栽面积达2。2万亩,占棉花面积的52%,单产较直播的增长15%以上。

改稀植为合理密植。60年代初,每亩密度2000株左右,后期逐渐增加到3000——4000株,70年代后期,密度逐渐下降,1986年每亩2500株左右。

改浅沟平墒为深沟高墒。50年代多采取平沟宽垄双行种植和无沟无垄等行距种植,60年代改为双垄靠种植,70年代改为深沟高垄,宽窄行相间配置,沟垄轮番调换。

改粗放管理为精细管理。60年代重施基肥,轻施蕾肥,重施花桃肥,推广去公枝,摸赘芽,打顶心,摘老叶等整枝技术,80年代,氮、磷、钾三种化肥配合施用,并施用微量元素肥料——硼肥及生长调节剂三十烷醇、矮壮素。

改迟播为适当早播。60年代将播种期由传统的“谷雨”到“芒种”之间改为“清明”到“谷雨”之间。1980年始,采用地膜覆盖育苗。

五、土壤肥料

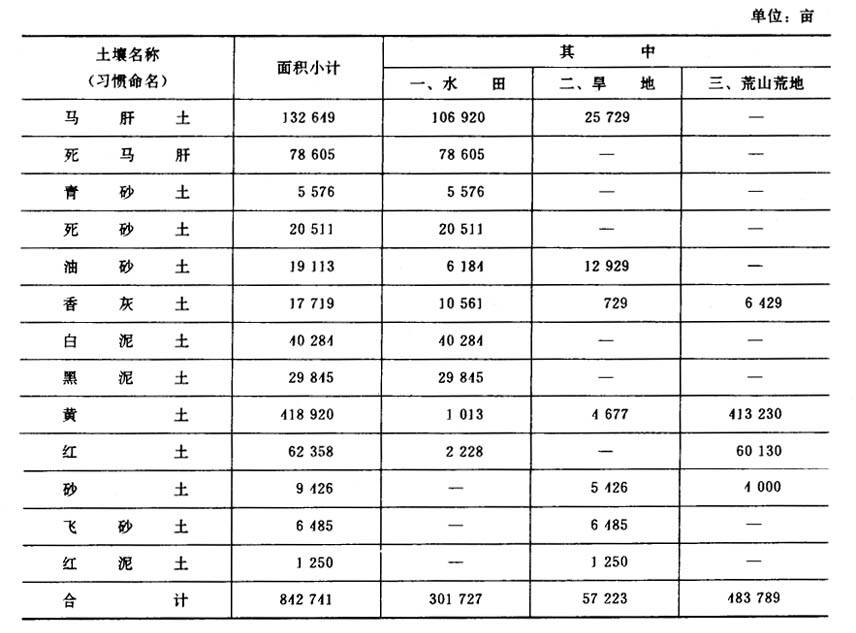

【土壤】1959年,第一次土壤普查共13个土种。水田10个土种,面积分别以马肝土、白泥土、黑泥土居一、二、三位;旱地7个土种,面积以马肝土居首,沙土次之,黄土再次之。

1985年底完成第二次土壤普查,6个土类:红壤、黄棕壤、石灰土、紫色土、潮土、水稻土,其中水稻土是主要耕种土壤,覆域广泛,分布各乡镇,占耕地的78%;潮土(俗称夜潮土),是主要旱作土壤,分布在中沟芦滩至荻港大庆圩的沿江冲积平原,赤沙、马坝河流沿岸亦有零星分布;红壤耕地2。50万亩;石灰土耕地6843亩;紫色土和黄棕壤耕地极少。

土壤养分含量大体为有机质,含氮较丰富,钾量中等,磷量不足。

低产土壤有三类:(1)潜育型水稻土,多分布山丘沟谷或平原低洼地段,经常处于渍水状态,质地粘重,耕性差,适耕期短,面积20。4万亩,占水稻土类的49%;(2)淀浆板结型水稻土,共2。3万亩,占水田的5。7%,主要分布在黄浒、孙村、新港、峨山、环城、马坝、新林、浮山、荻港等地岗畔及上冲田,有机质少,粉砂含量高,淀浆板结,保肥能力差,作物根系难以生长;(3)漏肥沙质土,共2。9万亩,占耕地面积的5。5%,小洲、保定、高安、三山、孙村分布较多,土体结构不良,砂砾含量高,保肥性差,肥力低。

传统方法用挑塘泥,增施土杂肥改良低产土壤。60年代推行种绿肥、种午季,增施暖性肥料,改造沤水田、冷浸田;对淀板白泥田采取深耕、增施有机肥料、防止水土流失等方法改善土壤物理结构;对质地粘重的死马肚与飞砂土采用搀客土、施人畜粪、秸杆还田和压青等方法,增加有机质,促进团粒结构的形成。改造潜育土与农田基本建设结合,逐步建立完整的排灌系统,降低地下水位,使之脱潜脱沼,对长期“肥稻稻”的种植方式进行调整改制,推广午季粮油下圩田,水旱轮作,科学管理,合理施肥,改良土壤,综合治理,今已有高产稳产土壤22万亩,占耕地面积的65。5%,其中高产肥沃的水稻土12。2万亩。

第一次土壤普查情况

【肥料】农家肥料:人粪尿、厩肥、土杂肥、塘泥、沼气发酵沤肥、农作物秸杆、熏土、垃圾、草木灰、饼肥;

绿肥:红花草(紫云英)、泥豆、蚕豆、大麦、柽麻及各种青蒿类野生绿肥;

化学肥料:碳酸氢铵、过磷酸钙、复合肥、氨水、尿素。

其它肥料:石灰、泥碳、酿酒废水、生活污水等。

民国时期使用农家肥。50年代开展小规模积肥运动,推广秧田烧牛粪包子,进行“家土换野土”、“旧灶换新灶”、铲草皮、挑塘泥等积肥造肥运动。1958年推行土法生产细菌肥料、颗粒肥和土化肥,70年代推广稻草还田、田头窖、积制草塘泥,其中稻草还田效益较好,沿用至今,1986年稻草还田面积占双晚稻面积的60%。

50年代绿肥种植面积不足2万亩,多为红花草,鲜草一般亩产1500公斤左右,群众多在春季砍割绿肥,俗称“打秧草”。60年代后期,扩大以红花草为主的绿肥种植面积,年均种10万亩以上。1975年种植17。8万亩,鲜草产量每亩2000公斤。70年代3次推广红(绿)萍养殖作肥料。1978年后,采集野生绿肥逐渐减少,绿肥种植面积逐年减少,1986年种植绿肥7。8万亩。

1947年,进口美国产硝酸铵20吨在县内推广使用。1951年始用硫酸铵,1958年始用磷矿粉。50年代亩均施化肥1公斤。1963年使用氨水,1965年使用过磷酸钙,60年代年均亩施化肥7公斤,70年代化肥种类增多,氮肥有碳酸氢铵、硫酸铵、尿素、硝酸铵、石灰氮、氨水,磷肥有过磷酸钙,钾肥有氯化钾,氮肥改单一追肥为基肥、追肥并用,并推广化肥深施技术,磷肥改撒施为与农家肥混合堆制后施用。年均亩施27公斤,多数生产队以化肥为主,辅之以农家肥和绿肥;化肥中习惯以氮肥为主,农田中氮、磷、钾养分不协调现象渐为突出。80年代初,高含量、多元素化肥需求增加,年均亩施75公斤,微量元素肥料开始使用。农业部门推广配方施肥,改变土壤缺磷少钾,氮、磷、钾肥施用比例失调状况,提高肥料经济效益。1985年,多点、多作物试验配方施肥,其结果较普通施肥方法,水稻亩增产41。1公斤,棉花亩增产16。3公斤。

50年代中后期,推广在豆科作物中应用根瘤菌播种,70年代初推广“5406”菌肥、植物生长调节剂赤霉素(920)、亚硫酸氢钠、卅烷醇等。

1986年,合计施用化肥30849。6吨,其中氮肥21416。5吨(氨水12。2吨,碳铵18903。3吨,尿素2491吨),磷肥7316。7吨,钾肥171。6吨,复合肥1944。8吨。

六、植物保护

【主要病虫害】民国时发现有白叶枯病、稻瘟病、麦类黑穗病以及蝗虫、螟虫、稻苞虫等。

50年代发现有白叶枯病、麦锈病、螟虫、稻苞虫、麦粘虫、棉蚜、红铃虫等。60年代发现病虫种类增多,除上述病虫外,尚有小麦赤霉病、棉花枯萎病、稻纵卷叶螟、棉铃虫、红蜘蛛。70年代,蝗虫、麦粘虫减少,其它病虫增多。80年代水稻有纹枯病、稻瘟病、白叶枯病、三化螟、二化螟、褐稻虱、白背飞虱、稻蓟马、稻苞虫、稻叶蝉、稻纵卷叶螟;麦类有赤霉病、白粉病、腥黑穗病、毒麦(检疫性草害)、麦蚜虫、线虫;棉花有炭疽病、立枯病、棉枯萎病、红叶茎枯病、棉蚜、棉铃虫、红蜘蛛、棉叶蝉、盲椿象、小地老虎、斜纹夜蛾;油菜有霜霉病、菌核病、菜蚜、菜青虫。

【植保措施】病虫测报:建国后,农业部门定人专管植保工作,多次组织大规模防治农作物病虫害。1962年建立县病虫测报站,1970年改测报站为县植保植检站,先后建立县、乡、村三级病虫测报防治网,开展植物检疫,发布病虫预报,并指导防治。

人工防治:民国时就有烧田塝、铲田埂、冬耕灭茬及轮作换茬等习惯,可抑制病虫危害;50年代推行挖稻茬、铲田埂,实行田埂“三面光”;70年代调整作物布局,推迟单季稻播种、栽插时间,推广棉花整枝打老叶,选用抗菌抗病品种。同时采用人工捕捉害虫,1973年,小洲公社插柳条38。5万把,捕杀蛾子43。5万只,人工捕捉幼虫650万只。今人工防治主要是摘除水稻螟虫卵块与棉花的虫花,捕捉小地老虎、棉铃虫、稻苞虫、蜗牛,拔病株,除病叶,打捞菌核等,年人工防治面积10万亩。

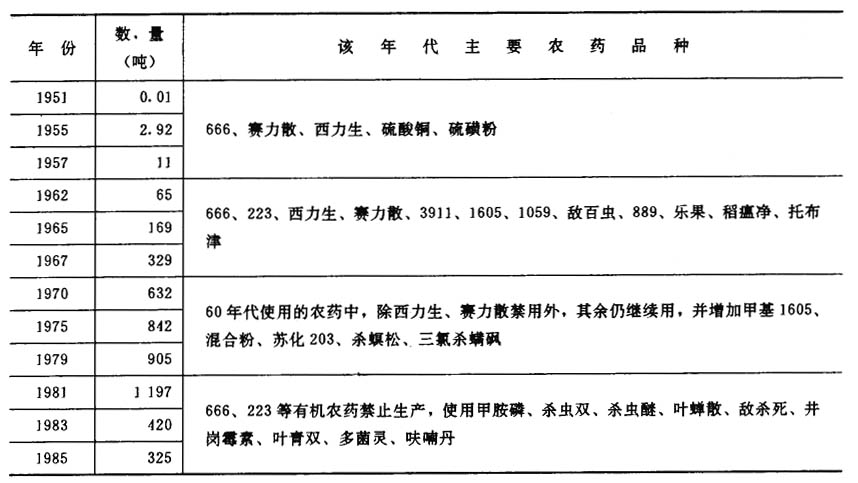

化学防治:50年代初使用石硫合剂、波尔多液、西力生、赛力散等药剂,稍后使用“666”、“223”等有机氯杀虫剂。60年代使用“1059”、“1605”等高效有机磷广谱杀虫剂。70年代使用农药为防治病虫害主要手段,农药品种达数十种。

生物防治:1974年使用杀蝗杆菌防治稻苞虫,防治面积7000亩。1977——1979年,推行稻田养鸭,放鸭食虫面积10余万亩。1979年,保定农科站饲养瓢虫、草蛉、螳螂等害虫天敌,释放于棉田捕捉害虫。80年代推广以菌治菌,用井岗霉素防治稻纹枯病,1986年,销售井岗霉素11吨,防治面积9万亩。

物理机械防治:民国时期有晒种、风选等。建国后推行泥、盐水(政府低价计划供应浸种用盐)浸种,开水烫种,“三开一凉”浸种。50年代末,采用煤油灯、桅灯诱蛾,70年代使用白炽灯、黑光灯、晶体黑光灯、高压灭蛾灯等点灯蛾灭蛾。

综合防治:70年代以来,贯彻“预防为主、综合防治”的方针,落实农业、药剂等多种防治相结合的技术措施(如选用抗性品种、改进栽培技术、放宽防治指标、使用高效低毒低残留农药等)有效地降低病虫的危害程度。综合防治,每年增产粮食约5500吨,减少农药成本约13。8万元,并保护农田生态环境,减少农产品污染和人畜中毒事故。1986年,水稻、棉花综合防治面积20万亩。

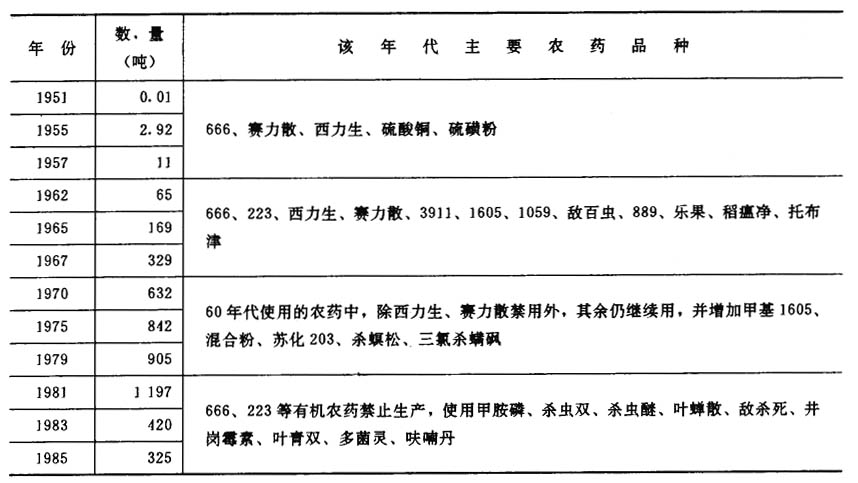

几个年份化学农药销售使用情况

七、其它作物

【蔬菜】民国时,蔬菜品种较少,种植面积不大。建国后,尤以70年代以后引进较多。至1986年,蔬菜品种已有10个类型,计百余种。

白菜类:结球白菜、普通白菜、结球甘蓝、芥菜、花椰菜、春白菜、苤蓝、菜苔、菊花心;

直根类:萝卜、胡萝卜、芜菁;

茄果类:茄子、辣椒、西红柿;

瓜类:黄瓜、南瓜、冬瓜、丝瓜、瓠瓜、笋瓜、苦瓜、菜瓜、地瓜等;

豆类:四季豆、豇豆、扁豆、毛豆、豌豆、蚕豆、刀豆;

葱蒜类:韭菜、大葱、蒜苗、洋葱;

薯芋类:马铃薯、生姜、芋艿;

绿叶菜类:菠菜、芹菜、苋菜、莴苣、茼蒿、芫荽;

水生菜类:藕、菱角、荸荠、茭白、菱角菜、鸡头菜;

多年生菜类:金针、竹笋、香椿;

此外尚有食用菌类和野生蔬菜蘑菇、稆蒿、荠菜等。

50年代政府组织菜农生产蔬菜,并发动农民利用自留地生产蔬菜,做到自给有余。60年代后期,强调粮食生产,蔬菜面积减少,年均4万亩,总产5万吨。70年代初,视自留地生产蔬菜为“资本主义尾巴”,予以抑制,年种植不足4万亩,年产6万吨左右。1978年,发展商品蔬菜,年种植5万亩以上,总产10万吨以上。

蔬菜种植主要分布在城关、环城、保定、小洲、高安、三山、峨山、中沟等地。1980年,保定、小洲因地制宜,应用科学技术,发展蔬菜生产,成为本县商品蔬菜生产基地,通过三山蔬菜批发市场,外销洋葱、大蒜、马铃薯、西红柿、辣椒、冬瓜、大白菜等3万吨以上。1986年,国有蔬菜基地786亩,分布在城关、荻港、峨山、环城、园艺场五处,专业菜农2500余人。因城镇建设占用菜地较多,今城关附近蔬菜地面积比1978年减少近三分之一,部分菜农改事其它产业。

【瓜果】瓜类有西瓜、香瓜。西瓜原为地方品种,60年代引入“华东24”,70年代引入“密宝”,80年代引入新澄、密光两个杂交组合,1986年引入新澄。沿江洲区和丘陵区种植较多,主要分布在中沟、小洲、三山、平铺、横山、峨山、马坝等地。1979年种植1057亩;1986年种植5464亩,总产7318吨。香瓜多属本地土种,按皮色分青、黄、灰、白四种,零星种植,1986年种植935亩,总产1152吨。

水果:民国时,果树多分布在丘陵低山区,50年代,国营林场、社队林场成片栽植果树,1957年引入明月梨,为当家品种,1982年引入康拜尔早生葡萄,1984年引入巨峰葡萄,1985年引入浙江黄桃和温州蜜桔,今品种有梨、枣、桃、李、杏、柿、苹果、葡萄、石榴、樱桃及少量花红、枇杷、山楂、无花果等。1952年,种植600余亩,产量437吨,1954年产量343吨,桃枣为大宗,杏、柿、李次之。1958年,建集体园艺场8个,果园面积4000亩,1962年130亩。1971年大办林场,次年果园6071亩,1975年1968亩。1979年后,农户亦成片栽植果树,发展果品生产。1986年,果园和零星果树面积1600余亩,年产水果274吨,其中梨子产量为最,枣、桃、李、柿次之。

【茶叶】民国时,茶园主要分布芦南、浮山、孙村、旧县、荻港,品种为槠叶种。民国8年,茶园213亩,产茶21.3担;民国19年,产80担;1950年,茶园1393亩,产17。5吨。1955年产54吨。70年代,54处茶园分布于15个公社的51个大队及县园艺场。1970年茶园2323亩;1974年5400亩,1976年产72。5吨;1980年产101吨;1982年,县园艺场、枫墩新辟一批福鼎大白茶茶园。1986年茶园7104亩,产量130。4吨。

【蚕桑】植桑:为湖桑类型,多湖桑、青阳桑,少量泾县大叶辫。民国8年,桑园95亩。建国后,政府贷放桑苗,1955年辟桑园100多亩,1958年增至1173亩,其中浮山公社桑园约占40%。60年代初毁桑种粮,1963年桑园30亩。1966年引入湖桑良种苗175株,是年桑园2143亩,1972——1977年,年有桑园仅百亩左右。1976——1979年,在马坝、库山等林场育桑苗120万株。1981——1982年栽桑58万株,引入200株大叶辫。1986年,桑园面积365亩。

蚕茧:民国时期,自制自养“浙新园”、“苏新园”、“三黄”和“金黄”等蚕种。今有华九×瀛翰、东34×603、合成×754(均为正反交)等蚕种。民国元年,范冲(今环城乡)凤正泰创办丝织业,年制丝22。5公斤,销往南京等地。民国8年,全县总产8吨,民国15年为8。50吨,民国17年11。5吨,民国26年后产茧渐少。1954年产茧800公斤,1968年产茧11吨,为历史最高水平;70至80年代,年均茧产量2~2。50吨左右,最少为650公斤(1972年),1986年蚕茧产量1。20吨。

民国初年,实有耕地210278亩,后沿江外滩洲地渐被围垦,耕地面积逐步扩大。1944年,登记册亩为238545亩,水田占三分之二,旱地占三分之一。1949年为370000亩,其中:水田304800亩,占82。4%,旱地65200亩,占17。6%,时人均耕地1。6亩。建国后,鼓励农民开荒垦种。1954年耕地392702亩,其中水田312402亩,占80%,旱地80300亩,占20%。1955年以后,经济建设用地增多,农民居民点扩大,农田水利兴修及公路修筑、铁路挖压,耕地日趋减少。1975年耕地面积为355415亩,比1954年减少37287亩。1986年,耕地面积335415亩,其中水田261578亩,占78%,旱地73837亩,占22%。人均耕地0。98亩,为全省平均水平60%。

耕地五分之四以上集中于沿江平原、中部的丘陵区及其以北的水网圩区。低山丘陵区耕地少,仅占耕地面积的16。6%。

二、主要农作物播种面积和产量

本县系综合农业区,主要农作物有水稻、大小麦、棉花、油菜等,大体分布如下

①西部和南部低山丘陵区,主要种植水稻、大小麦、油菜和旱杂粮;

②中部和西南部丘陵岗地区,主要种植水稻、大小麦、油菜和旱杂粮;

③东部和西北部沿江一线及西南部黄浒河以北的洲区、圩区,主要种植水稻、油菜,其中洲区的保定、小洲两乡以种植棉花为主。

【粮食】以水稻为最,麦类次之,薯豆等旱杂粮较少。

民国8年,粮食播种面积198687亩,总产量45290吨;民国25年,播种37。6万亩,总产59035吨;1945年,总产22885吨;1949年播种41。7万亩,总产47505吨;1952年播种47。2万亩,总产71782吨,与1949年比较,粮食总产量平均递增率14。8%;1953——1957年(除1954年水灾)年均粮食总产8万吨以上,其中1955年粮食总产97316吨,创历史最高记录。1958年,粮食产量以12。3%的幅度递减。1960年,总产56534吨,比1950年减少923吨。翌年实行“责任田”,产量回升。1963年经济调整,推广水稻矮杆良种、合理密植、增加双季稻面积,粮食产量增加较快。1965年总产98368吨,比1962年增长58。8%。1966——1977年,年均总产117045吨,其中1976年总产156313吨。1978年后,农业生产贯彻“决不放松粮食生产,积极发展多种经营”的方针,对一些不适宜种棉、种双季稻的耕地实行改制,粮食播种面积逐年减少。1978——1986年,年均总产137750吨,比1966——1976年年均总产增长17。7%,其中1982、1985、1986年三年超过15万吨。1949——1986年的三十八年间,粮食总产和亩产分别增长2。4倍和2。7倍。

1986年,市场价格体系变化,种粮成本相对偏高,粮食价格相对偏低,部分农民对粮食生产投入较少,播种面积(尤其是双季稻)减少,种粮积极性有所降低。

【油料】主要是油菜籽。民国时期,年种植面积近4万亩,常年产菜籽1500吨。1949年种植37360亩,总产1158吨,亩产31公斤。建国后直到70年代中期,政府几度号召扩种油菜,但由于缺乏有力措施,加之油料比价不合理,油菜生产一直上不去,至1978年为止的29年中,亩产过百(市)斤的只有8个年头,总产在2000——2500吨仅5个年头。50年代年均种植3。6万亩,单产38公斤,总产1365吨;60年代年均种植2。70万亩,亩产42公斤,总产1140吨;70年代中期种植面积与产量略有上升。1979年,国家提高油菜籽收购价格,全县推行午季作物联户承包责任制,油菜面积与产量猛增。1986年,种植141143亩,单产96公斤,总产13588吨。1949——1986年的三十八年间,油菜籽亩产和总产分别增长2倍和10倍。

【棉花】民国初年零星种植。民国8年种植560亩,民国22年种植2000余亩,民国37年种植9480亩。皮棉(下同)单产一般在10公斤以下,高产田15公斤左右。建国初期,播种面积5000亩左右,单产10公斤左右。以后种植面积逐年增加,产量逐步提高。1958年,植棉10610亩,单产22。5公斤,总产238吨。1968年,种棉30700亩,单产65。5公斤,总产2010吨,创本县第一个高产年。70年代,种植面积一直在4万亩以上。1982年,政府对棉花生产制定一系列经济政策,实行超产奖励。1986年,植棉42643亩,单产75公斤,总产3215。9吨,创历史最高水平。1949——1986年的三十八年间,棉花亩产和总产分别增长11。5倍和128倍。

三、主要农作物品种

【水稻】民国初期,有天生稻、湖南籼、慈菇晚、柳枝糯、珍珠糯等品种。民国时期,籼稻早稻主要品种有50子、60子、江西早;中稻有湖南籼、杨柳籼、天生稻、一扎齐、胜利籼、中农4号、中农34、两节稻、安南稻、荷花稻;晚稻有麻壳籼、小红稻、白冬稻。糯稻有柳枝糯、淮河糯、乌嘴糯、白壳糯。

50年代,早稻品种有早尖、503、南特号、大叶早、矮大、双季早、长粒早、矮脚黄、麻壳早、莲塘早、三朝齐、农林一号,有芒早粳、北京粳稻(后三种属粳稻);中稻399(又名南京1号,属籼稻)、桂花球、黄壳早廿日、银坊粳稻(均属粳稻);晚稻老来青、红须粳、猪毛簇、853、浙粳10509、浙大生青(后一种属籼稻)。60年代中期,逐步淘汰老品种,高杆改矮杆,早稻有矮南早1号、莲塘早、芜农1号、陆才号、矮脚南特号、团粒矮(均属籼稻)、芒早粳;中稻珍珠矮、广场矮、29矮、399、农垦57(粳稻);晚稻农垦58、武农早、沪选19、苏粳1号(均属粳稻)、小红稻、麻壳籼。1972年,基本实现水稻良种化,栽培品种124个,其中早稻69个,中稻13个,晚稻27个,糯稻15个。主要栽培品种,早稻特早熟品种有朝阳2号、2961、29南2,早熟品种有朝阳1号、29南1号、矮南早1号、29青,中熟品种有圭陆矮3号及8号、青小金早、广解607、矮南珍14、珍籼51、29圭、651、广陆银、矮南39、芜科1号、竹莲矮、湘矮早8号、元丰早、芜湖71号、孙村1号,迟熟品种有先锋1号、团粒矮、矮脚南特号、文选1号、广陆矮4号、孙育9号。中稻品种有爱武、691、国际26、南京1l号;晚稻迟熟品种有农垦58、农虎6号、矮落、安庆晚2号;早熟品种有武农早、沪选19、嘉农15、当选晚2号、双丰4号、中粳402、南粳34、桂花黄、籼稻白冬稻、麻壳籼、三系杂交稻3号、南优6号、威优3号、威优6号;糯稻虹稻、白壳糯、红壳糯、乌嘴糯、湘农糯、武糯、香港糯、江丰3号、桂花糯、杨糯3号、京引15、74——24、复虹糯6号,柳枝糯仍有少量种植。1980年以来,引进早稻品种主要有浙幅802、竹系26、二九丰;中稻BG90——2、BG910、密阳23;晚稻宇晚选、鄂宜105、庆丰1号(糯稻);杂交稻汕优6号、威优64、汕优64。

【油菜】民国年间,白菜型地方品种,主要有大花子、大乌子、大黄子;50年代中、后期推广甘蓝型品种胜利油菜、325;60年代推广甘蓝型品种川油2号、胜利青梗、363及白菜型品种芜湖104;70年代,品种趋向早熟、高产、抗病,淘汰老地方品种迟熟甘蓝型品种,主要种植白菜型芜湖104、油冬儿,甘蓝型皖油早、川油2号、202——23、胜利青梗;80年代推广甘蓝型当油早1号、821及铜陵白菜型地方品种矮脚黄。

【棉花】清代和民国时种植中棉(小子棉、小乌子)为主,少量种植德字棉531。建国初以本地棉为主,1957年引入推广岱字棉15号,1966年引入鄂光棉,70年代初试种肖县107,1974年引入802,1981年引入鲁棉1号,1985年引入泗棉2号和徐州514,引进无毒棉(低酚棉)112系试种。

几个年份主要农作物播种面积、产量

几个年份粮食分类播种面积、产量

几个年份水稻分类播种面积、产量

【良种繁育】民国时,沿袭“家家种田、户户留种”的传统习惯。建国后,建立国营农场,开始良种生产、试验、示范,不断引进优良品种,试种繁育,建立种子基地。一般更新一代品种,可增产10%以上。1965年,97%的生产队建立种子田,贯彻“自繁、自选、自留、自用,辅之以必要调剂”的方针,解决了良种不足和杂乱的问题,建立4级(县、公社、大队、生产队)农作物良种繁育体系。每个时期突出一、二个当家品种,并不断更新。1982年度,粮、油、棉良(原)种普通繁(原)殖面积4290亩,繁育良种722吨。1986年,县良种繁殖专业户225户,县、乡、村三级种子基地8处;良种繁育体系有两种类型:棉种、杂交稻种生产采取国营良(原)种场与乡、村特约种子基地相结合,实行“集中成片繁殖制种,统一收购销售”;利用县水稻良种场、农业技术推广站(所)和乡、村办农场及良种繁殖专业户,采取“预约收购”的方法生产良、原种。

四、耕作制度与栽培技术

【耕作制度】民国时期,水田主要一季稻连作耕作,一年一熟或一年两熟。“中稻——再生稻、冬沤”占稻田的60%;“中稻——泥豆、麦类、油菜”占30%;“单晚——绿肥、(休)闲”占8%;“早稻、中单晚秧田——荸荠、荞麦、萝卜”占2%。旱地主要采取轮作复种制,以一年两熟为主,少量的两年三熟。“麦类、油菜、蚕豌豆——大豆、玉米、山芋、棉花”占旱地的90%;“棉花、花生、大豆、麻类、烟草——麦类、油菜、(休)闲——大豆、山芋、棉花、玉米、高梁、芝麻”占10%。种植方式有混种、间种、套种。一般混种有:小麦与豌豆、大豆与芝麻、油菜与绿肥。间种有:小麦与蚕豆、玉米与大豆、山芋;套种有:棉花与小麦、麦类与玉米。复种指数一般在120%左右。

50年代初,沿袭传统耕作制度。1955年3月,推广中共安徽省委提出的“扩大午季和晚秋作物面积,提高夏季和晚秋收成比重,实行一年三熟连作制;改种高产作物和耐水耐旱作物以及水改旱、旱改水;改变广种薄收习惯,提倡精耕细作”的农业“三改”办法,减少中稻和冬沤田面积,开始种植双季稻,逐年增加单晚稻面积,以一年两熟为主,少部分一年一熟和一年三熟,复种方式是:中稻——再生稻、泥豆——油菜、绿肥、大小麦;中稻——冬沤,单晚稻——大小麦、绿肥、油菜;早稻——双晚——绿肥、冬沤。1955年首次大面积种植双季稻,扩大春马铃薯及胜利百号山芋和种植面积,复种指数达155。5%。旱地复种方式是:麦类、油菜、蚕豌豆、春马铃薯——大豆、玉米、山芋、棉花、花生、红绿豆、芝麻。1958年,沿江洲地辟为棉区,“麦棉”、“油棉”套种的两熟制的比重也随之增大。

60年代中期,推行“两改(改沤水田种绿肥,改一季中稻为双季稻)”。1966年,双季稻已占水稻播种面积的55%,形成以一年两熟为主,辅之以一年三熟、一年一熟的轮作复种耕作制。水田复种方式是中稻——绿肥、麦类、油菜;早稻——双晚、荞麦、荸荠——绿肥、大麦、蚕豌豆;单晚——麦类、绿肥、油菜、蚕豌豆。部分低洼圩田,仍采取中稻、单晚——冬沤。以棉花为主的旱地作物,大都一年两熟,少量一年三熟,绝少混种,普遍套种,推广预留棉行套种冬播作物,群众称为“单垄靠”,旱地复种方式是:麦类、油菜、蚕豆、豌豆、春马铃薯——棉花、大豆、玉米、山芋;洋葱、大蒜、蔬菜——棉花、花生、小杂粮;麦类——玉米、山芋,复种指数,在180——190%左右。

70年代,推行“两扩大(扩大复种面积、扩大双季稻),一缩小(缩小单晚),消灭老中稻”,形成“绿肥——双季稻”连作复种制,辅以“油菜、绿肥留种、大麦——早稻——双晚”轮作复种制,复种指数235%左右,旱地粮棉套种面积逐渐减少,“油棉”、“葱蒜棉”套种成为主体,零星旱地仍以“麦类——山芋、芝麻、旱杂粮”为主。

1979年以后,水田以“肥稻稻”为主要形式的连作复种制逐渐被“油稻稻”所取代,“一肥一稻”、“一油一稻”也占一定比重,还有“油瓜稻”、“麦瓜稻”、“一稻一渔”等形式,复种指数调减到230%左右。1986年与1978年相比,绿肥种植面积减少50%,“肥稻稻”占水田面积由56%下降到30%,“油稻稻”面积由10%上升到40%;“一油一稻”、“红花草留种——单季稻”面积由12%上升到23%。棉田的复、套种以“油菜、洋葱、大蒜、马铃薯、早辣椒、菠菜留种——棉花,棉花——大白菜、菠菜”为主。

【栽培技术】水稻:传统催芽用“稻种包”。生产队集体生产用禾桶、稻囤、地窖催芽。1978年后,农户对传统方法加以改良,用箩筐、编织袋、塑料桶,辅之以保温措施进行催芽。

秧田播种量,民国时一般每亩200公斤左右,50年代推广“落谷稀”,播种量稍少。60年代推广稀播壮秧,不同熟制与类型播种量亦有区别。今早稻每亩秧田播种125公斤(地膜育秧100公斤);中稻、单晚低于100公斤;双晚70——90公斤,作关门秧60公斤上下;杂交稻每亩秧田播种10公斤左右。

民国时期,早稻水育秧,晚稻有旱育秧和水直播,1952年推广合式秧田,60年代推广湿润育秧,1964年推广塑料薄膜覆盖早稻秧苗(拱架式)。70年代推行温室无土育秧,80年代,晚稻推行两段育秧。1982年,在薄膜育秧基础上,推广早稻地膜育秧。

70年代推行过小苗带土移栽和壮苗带土移栽,1978年推广壮苗少本插。传统插秧密度是“老六棵,顺手拖,一尺跨两棵”,每亩栽近万穴。50年代中期推广小棵密植,60年代中期每亩两万穴左右,70年代以来栽插密度加大,一般早稻和双晚亩栽3——4万穴,中单晚栽3万穴左右。

田间管理前期浅水栽秧,深水活棵,活棵晾脚(放水轻晒),浅水勤灌促分蘖;中期采取适时烤田,深水孕穗;后期足水抽穗,干干湿湿到收割。

稻田施肥,传统以基肥为主,耘二交田酌施人畜粪,60年代推广化学氮肥打“耖口”,早追肥,70年代以来,耖口肥中增加磷、钾肥,抽穗期使用“穗肥”,并推广叶面喷肥。

油菜:50年代后期推广高产抗病甘蓝型(俗称老毛乌)油菜,70年代推行秋种“六改一栽”;窄墒改宽墒,宽沟浅沟改窄沟深沟,稀播改合理密植,浅耕改深耕,老品种改优良品种,白地下种改多施基肥,点播改为育苗移栽。1982年以来,基肥中增加磷肥、复合肥,花期喷施硼肥。

棉花:建国后以早熟优质高产为目标,推广下列栽培新技术:

改革播种方法。60年代在麦棵内点播或撒播,后期推广麦棉条播与摆播,80年代普及营养钵育苗移栽新技术,1986年育苗移栽面积达2。2万亩,占棉花面积的52%,单产较直播的增长15%以上。

改稀植为合理密植。60年代初,每亩密度2000株左右,后期逐渐增加到3000——4000株,70年代后期,密度逐渐下降,1986年每亩2500株左右。

改浅沟平墒为深沟高墒。50年代多采取平沟宽垄双行种植和无沟无垄等行距种植,60年代改为双垄靠种植,70年代改为深沟高垄,宽窄行相间配置,沟垄轮番调换。

改粗放管理为精细管理。60年代重施基肥,轻施蕾肥,重施花桃肥,推广去公枝,摸赘芽,打顶心,摘老叶等整枝技术,80年代,氮、磷、钾三种化肥配合施用,并施用微量元素肥料——硼肥及生长调节剂三十烷醇、矮壮素。

改迟播为适当早播。60年代将播种期由传统的“谷雨”到“芒种”之间改为“清明”到“谷雨”之间。1980年始,采用地膜覆盖育苗。

五、土壤肥料

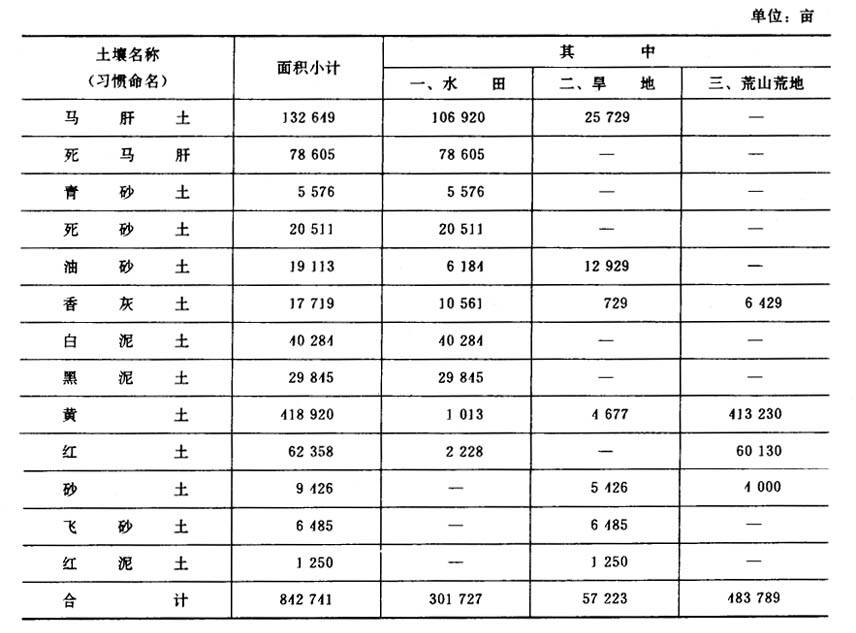

【土壤】1959年,第一次土壤普查共13个土种。水田10个土种,面积分别以马肝土、白泥土、黑泥土居一、二、三位;旱地7个土种,面积以马肝土居首,沙土次之,黄土再次之。

1985年底完成第二次土壤普查,6个土类:红壤、黄棕壤、石灰土、紫色土、潮土、水稻土,其中水稻土是主要耕种土壤,覆域广泛,分布各乡镇,占耕地的78%;潮土(俗称夜潮土),是主要旱作土壤,分布在中沟芦滩至荻港大庆圩的沿江冲积平原,赤沙、马坝河流沿岸亦有零星分布;红壤耕地2。50万亩;石灰土耕地6843亩;紫色土和黄棕壤耕地极少。

土壤养分含量大体为有机质,含氮较丰富,钾量中等,磷量不足。

低产土壤有三类:(1)潜育型水稻土,多分布山丘沟谷或平原低洼地段,经常处于渍水状态,质地粘重,耕性差,适耕期短,面积20。4万亩,占水稻土类的49%;(2)淀浆板结型水稻土,共2。3万亩,占水田的5。7%,主要分布在黄浒、孙村、新港、峨山、环城、马坝、新林、浮山、荻港等地岗畔及上冲田,有机质少,粉砂含量高,淀浆板结,保肥能力差,作物根系难以生长;(3)漏肥沙质土,共2。9万亩,占耕地面积的5。5%,小洲、保定、高安、三山、孙村分布较多,土体结构不良,砂砾含量高,保肥性差,肥力低。

传统方法用挑塘泥,增施土杂肥改良低产土壤。60年代推行种绿肥、种午季,增施暖性肥料,改造沤水田、冷浸田;对淀板白泥田采取深耕、增施有机肥料、防止水土流失等方法改善土壤物理结构;对质地粘重的死马肚与飞砂土采用搀客土、施人畜粪、秸杆还田和压青等方法,增加有机质,促进团粒结构的形成。改造潜育土与农田基本建设结合,逐步建立完整的排灌系统,降低地下水位,使之脱潜脱沼,对长期“肥稻稻”的种植方式进行调整改制,推广午季粮油下圩田,水旱轮作,科学管理,合理施肥,改良土壤,综合治理,今已有高产稳产土壤22万亩,占耕地面积的65。5%,其中高产肥沃的水稻土12。2万亩。

第一次土壤普查情况

【肥料】农家肥料:人粪尿、厩肥、土杂肥、塘泥、沼气发酵沤肥、农作物秸杆、熏土、垃圾、草木灰、饼肥;

绿肥:红花草(紫云英)、泥豆、蚕豆、大麦、柽麻及各种青蒿类野生绿肥;

化学肥料:碳酸氢铵、过磷酸钙、复合肥、氨水、尿素。

其它肥料:石灰、泥碳、酿酒废水、生活污水等。

民国时期使用农家肥。50年代开展小规模积肥运动,推广秧田烧牛粪包子,进行“家土换野土”、“旧灶换新灶”、铲草皮、挑塘泥等积肥造肥运动。1958年推行土法生产细菌肥料、颗粒肥和土化肥,70年代推广稻草还田、田头窖、积制草塘泥,其中稻草还田效益较好,沿用至今,1986年稻草还田面积占双晚稻面积的60%。

50年代绿肥种植面积不足2万亩,多为红花草,鲜草一般亩产1500公斤左右,群众多在春季砍割绿肥,俗称“打秧草”。60年代后期,扩大以红花草为主的绿肥种植面积,年均种10万亩以上。1975年种植17。8万亩,鲜草产量每亩2000公斤。70年代3次推广红(绿)萍养殖作肥料。1978年后,采集野生绿肥逐渐减少,绿肥种植面积逐年减少,1986年种植绿肥7。8万亩。

1947年,进口美国产硝酸铵20吨在县内推广使用。1951年始用硫酸铵,1958年始用磷矿粉。50年代亩均施化肥1公斤。1963年使用氨水,1965年使用过磷酸钙,60年代年均亩施化肥7公斤,70年代化肥种类增多,氮肥有碳酸氢铵、硫酸铵、尿素、硝酸铵、石灰氮、氨水,磷肥有过磷酸钙,钾肥有氯化钾,氮肥改单一追肥为基肥、追肥并用,并推广化肥深施技术,磷肥改撒施为与农家肥混合堆制后施用。年均亩施27公斤,多数生产队以化肥为主,辅之以农家肥和绿肥;化肥中习惯以氮肥为主,农田中氮、磷、钾养分不协调现象渐为突出。80年代初,高含量、多元素化肥需求增加,年均亩施75公斤,微量元素肥料开始使用。农业部门推广配方施肥,改变土壤缺磷少钾,氮、磷、钾肥施用比例失调状况,提高肥料经济效益。1985年,多点、多作物试验配方施肥,其结果较普通施肥方法,水稻亩增产41。1公斤,棉花亩增产16。3公斤。

50年代中后期,推广在豆科作物中应用根瘤菌播种,70年代初推广“5406”菌肥、植物生长调节剂赤霉素(920)、亚硫酸氢钠、卅烷醇等。

1986年,合计施用化肥30849。6吨,其中氮肥21416。5吨(氨水12。2吨,碳铵18903。3吨,尿素2491吨),磷肥7316。7吨,钾肥171。6吨,复合肥1944。8吨。

六、植物保护

【主要病虫害】民国时发现有白叶枯病、稻瘟病、麦类黑穗病以及蝗虫、螟虫、稻苞虫等。

50年代发现有白叶枯病、麦锈病、螟虫、稻苞虫、麦粘虫、棉蚜、红铃虫等。60年代发现病虫种类增多,除上述病虫外,尚有小麦赤霉病、棉花枯萎病、稻纵卷叶螟、棉铃虫、红蜘蛛。70年代,蝗虫、麦粘虫减少,其它病虫增多。80年代水稻有纹枯病、稻瘟病、白叶枯病、三化螟、二化螟、褐稻虱、白背飞虱、稻蓟马、稻苞虫、稻叶蝉、稻纵卷叶螟;麦类有赤霉病、白粉病、腥黑穗病、毒麦(检疫性草害)、麦蚜虫、线虫;棉花有炭疽病、立枯病、棉枯萎病、红叶茎枯病、棉蚜、棉铃虫、红蜘蛛、棉叶蝉、盲椿象、小地老虎、斜纹夜蛾;油菜有霜霉病、菌核病、菜蚜、菜青虫。

【植保措施】病虫测报:建国后,农业部门定人专管植保工作,多次组织大规模防治农作物病虫害。1962年建立县病虫测报站,1970年改测报站为县植保植检站,先后建立县、乡、村三级病虫测报防治网,开展植物检疫,发布病虫预报,并指导防治。

人工防治:民国时就有烧田塝、铲田埂、冬耕灭茬及轮作换茬等习惯,可抑制病虫危害;50年代推行挖稻茬、铲田埂,实行田埂“三面光”;70年代调整作物布局,推迟单季稻播种、栽插时间,推广棉花整枝打老叶,选用抗菌抗病品种。同时采用人工捕捉害虫,1973年,小洲公社插柳条38。5万把,捕杀蛾子43。5万只,人工捕捉幼虫650万只。今人工防治主要是摘除水稻螟虫卵块与棉花的虫花,捕捉小地老虎、棉铃虫、稻苞虫、蜗牛,拔病株,除病叶,打捞菌核等,年人工防治面积10万亩。

化学防治:50年代初使用石硫合剂、波尔多液、西力生、赛力散等药剂,稍后使用“666”、“223”等有机氯杀虫剂。60年代使用“1059”、“1605”等高效有机磷广谱杀虫剂。70年代使用农药为防治病虫害主要手段,农药品种达数十种。

生物防治:1974年使用杀蝗杆菌防治稻苞虫,防治面积7000亩。1977——1979年,推行稻田养鸭,放鸭食虫面积10余万亩。1979年,保定农科站饲养瓢虫、草蛉、螳螂等害虫天敌,释放于棉田捕捉害虫。80年代推广以菌治菌,用井岗霉素防治稻纹枯病,1986年,销售井岗霉素11吨,防治面积9万亩。

物理机械防治:民国时期有晒种、风选等。建国后推行泥、盐水(政府低价计划供应浸种用盐)浸种,开水烫种,“三开一凉”浸种。50年代末,采用煤油灯、桅灯诱蛾,70年代使用白炽灯、黑光灯、晶体黑光灯、高压灭蛾灯等点灯蛾灭蛾。

综合防治:70年代以来,贯彻“预防为主、综合防治”的方针,落实农业、药剂等多种防治相结合的技术措施(如选用抗性品种、改进栽培技术、放宽防治指标、使用高效低毒低残留农药等)有效地降低病虫的危害程度。综合防治,每年增产粮食约5500吨,减少农药成本约13。8万元,并保护农田生态环境,减少农产品污染和人畜中毒事故。1986年,水稻、棉花综合防治面积20万亩。

几个年份化学农药销售使用情况

七、其它作物

【蔬菜】民国时,蔬菜品种较少,种植面积不大。建国后,尤以70年代以后引进较多。至1986年,蔬菜品种已有10个类型,计百余种。

白菜类:结球白菜、普通白菜、结球甘蓝、芥菜、花椰菜、春白菜、苤蓝、菜苔、菊花心;

直根类:萝卜、胡萝卜、芜菁;

茄果类:茄子、辣椒、西红柿;

瓜类:黄瓜、南瓜、冬瓜、丝瓜、瓠瓜、笋瓜、苦瓜、菜瓜、地瓜等;

豆类:四季豆、豇豆、扁豆、毛豆、豌豆、蚕豆、刀豆;

葱蒜类:韭菜、大葱、蒜苗、洋葱;

薯芋类:马铃薯、生姜、芋艿;

绿叶菜类:菠菜、芹菜、苋菜、莴苣、茼蒿、芫荽;

水生菜类:藕、菱角、荸荠、茭白、菱角菜、鸡头菜;

多年生菜类:金针、竹笋、香椿;

此外尚有食用菌类和野生蔬菜蘑菇、稆蒿、荠菜等。

50年代政府组织菜农生产蔬菜,并发动农民利用自留地生产蔬菜,做到自给有余。60年代后期,强调粮食生产,蔬菜面积减少,年均4万亩,总产5万吨。70年代初,视自留地生产蔬菜为“资本主义尾巴”,予以抑制,年种植不足4万亩,年产6万吨左右。1978年,发展商品蔬菜,年种植5万亩以上,总产10万吨以上。

蔬菜种植主要分布在城关、环城、保定、小洲、高安、三山、峨山、中沟等地。1980年,保定、小洲因地制宜,应用科学技术,发展蔬菜生产,成为本县商品蔬菜生产基地,通过三山蔬菜批发市场,外销洋葱、大蒜、马铃薯、西红柿、辣椒、冬瓜、大白菜等3万吨以上。1986年,国有蔬菜基地786亩,分布在城关、荻港、峨山、环城、园艺场五处,专业菜农2500余人。因城镇建设占用菜地较多,今城关附近蔬菜地面积比1978年减少近三分之一,部分菜农改事其它产业。

【瓜果】瓜类有西瓜、香瓜。西瓜原为地方品种,60年代引入“华东24”,70年代引入“密宝”,80年代引入新澄、密光两个杂交组合,1986年引入新澄。沿江洲区和丘陵区种植较多,主要分布在中沟、小洲、三山、平铺、横山、峨山、马坝等地。1979年种植1057亩;1986年种植5464亩,总产7318吨。香瓜多属本地土种,按皮色分青、黄、灰、白四种,零星种植,1986年种植935亩,总产1152吨。

水果:民国时,果树多分布在丘陵低山区,50年代,国营林场、社队林场成片栽植果树,1957年引入明月梨,为当家品种,1982年引入康拜尔早生葡萄,1984年引入巨峰葡萄,1985年引入浙江黄桃和温州蜜桔,今品种有梨、枣、桃、李、杏、柿、苹果、葡萄、石榴、樱桃及少量花红、枇杷、山楂、无花果等。1952年,种植600余亩,产量437吨,1954年产量343吨,桃枣为大宗,杏、柿、李次之。1958年,建集体园艺场8个,果园面积4000亩,1962年130亩。1971年大办林场,次年果园6071亩,1975年1968亩。1979年后,农户亦成片栽植果树,发展果品生产。1986年,果园和零星果树面积1600余亩,年产水果274吨,其中梨子产量为最,枣、桃、李、柿次之。

【茶叶】民国时,茶园主要分布芦南、浮山、孙村、旧县、荻港,品种为槠叶种。民国8年,茶园213亩,产茶21.3担;民国19年,产80担;1950年,茶园1393亩,产17。5吨。1955年产54吨。70年代,54处茶园分布于15个公社的51个大队及县园艺场。1970年茶园2323亩;1974年5400亩,1976年产72。5吨;1980年产101吨;1982年,县园艺场、枫墩新辟一批福鼎大白茶茶园。1986年茶园7104亩,产量130。4吨。

【蚕桑】植桑:为湖桑类型,多湖桑、青阳桑,少量泾县大叶辫。民国8年,桑园95亩。建国后,政府贷放桑苗,1955年辟桑园100多亩,1958年增至1173亩,其中浮山公社桑园约占40%。60年代初毁桑种粮,1963年桑园30亩。1966年引入湖桑良种苗175株,是年桑园2143亩,1972——1977年,年有桑园仅百亩左右。1976——1979年,在马坝、库山等林场育桑苗120万株。1981——1982年栽桑58万株,引入200株大叶辫。1986年,桑园面积365亩。

蚕茧:民国时期,自制自养“浙新园”、“苏新园”、“三黄”和“金黄”等蚕种。今有华九×瀛翰、东34×603、合成×754(均为正反交)等蚕种。民国元年,范冲(今环城乡)凤正泰创办丝织业,年制丝22。5公斤,销往南京等地。民国8年,全县总产8吨,民国15年为8。50吨,民国17年11。5吨,民国26年后产茧渐少。1954年产茧800公斤,1968年产茧11吨,为历史最高水平;70至80年代,年均茧产量2~2。50吨左右,最少为650公斤(1972年),1986年蚕茧产量1。20吨。