目录

第三节 粮油储运

一、粮油仓储

【民间仓储】建国后,农户主要以土仓、围摺、木桶以及少数木板仓库储藏粮食。实行承包责任制后余粮增多,不少农户以砖块水泥为建仓材料储粮。

【集体仓储】1958年人民公社成立,生产队建有队屋、仓库。除分配社员口粮到户外,剩余粮食由生产队集体保管。1974年本县有队屋仓库2100多座,容量3500——4000万斤左右。

【国家仓储】据《皖政辑要》载:光绪二十五年(1899),县设平仓1座,积谷1。1万石;储备仓1座,积谷4000余石,社仓1座,积谷5000余石。民国期间,未建粮仓,积谷储粮都征用祠堂、庙宇或借用民房。城厢地区借用庐和会馆,汤家大屋、徐家大屋、关帝庙等,容量300万斤;三山地区借用邓家大屋,容量5万斤;平铺地区借用王家祠堂,容量40万斤;峨桥地区借用强家祠堂、泊口鲁家祠堂,容量150万斤;旧县地区借用孔家公馆,容量50万斤;荻港地区借用李家公馆,容量50万斤。全县共有区仓5处,县仓1处,总容量595万斤。

1950年,县人民政府拨款修建粮食仓34座,总容量2254万斤。1952——1986年,全县各中心粮站共建各类仓库82幢,容量11393万斤,其中简易仓15幢,基建仓63幢、土圆仓4幢;原有的民房仓、草仓、大部分拆除改建。此外,城关、横山建造储油罐9个,总容量60多万斤。

【粮油保管】50年代粮油保管全赖勤检查、多翻晒;仓库大糠垫底,芦摺靠壁,打洞散热,设置防雀网,建立四邻护仓小组,巡逻放哨。60——70年代,用化学药剂防鼠治虫,建立粮情测报制度,采用机械通风。80年代开展“四无粮仓”(无鼠雀、无虫害、无霉变、无事故)活动,坚持“防重于治、防治并举”的保粮方针,储粮安全程度明显提高。1986年,全县粮食仓库全部实现“四无粮仓”。

二、粮油调运

清代,县设转运局转运军粮。民国时期,田赋征银,官方不予调运粮食。田赋征实后,由田赋管理处和下属粮库调拨,当时主要靠水路转运粮食和旱路肩挑人抬。

1953年起,粮油调拨统归中央。1957年实行集体定期汇编,月度调运计划,组织合理运输。1965年实行跨行政区划交售征购粮,流动收购供应和粮食加工厂、粮仓、粮站三结合办法,直线调拨调运、缩短运程,加快周转。粮食市场开放后,议价粮销往外省,主要经城关储运通过铁路运输,邻县之间,为方便群众可跨界交粮。

1976年,县粮食局购置汽车6辆,成立汽车运输队;1986年8个中心粮站也各自配备汽车1辆,运输粮油。

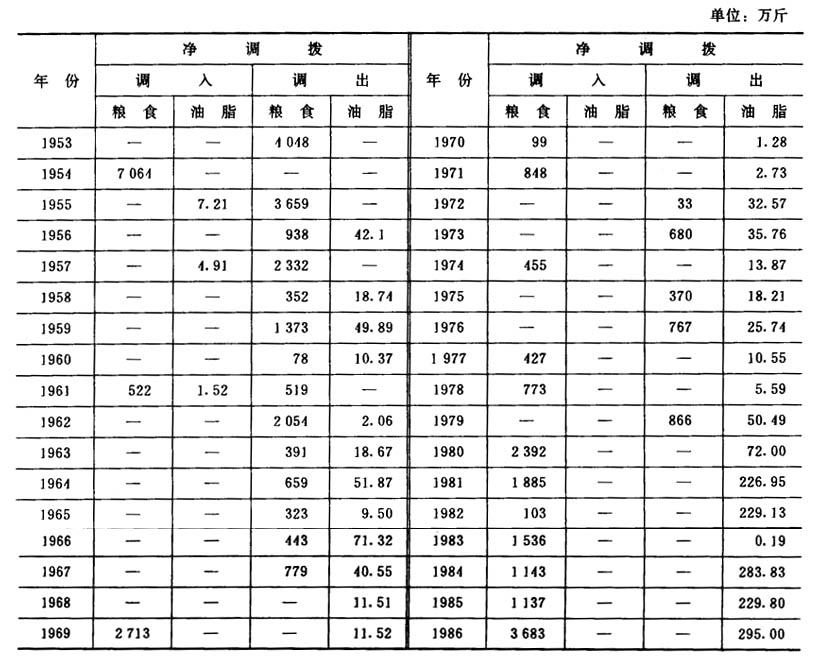

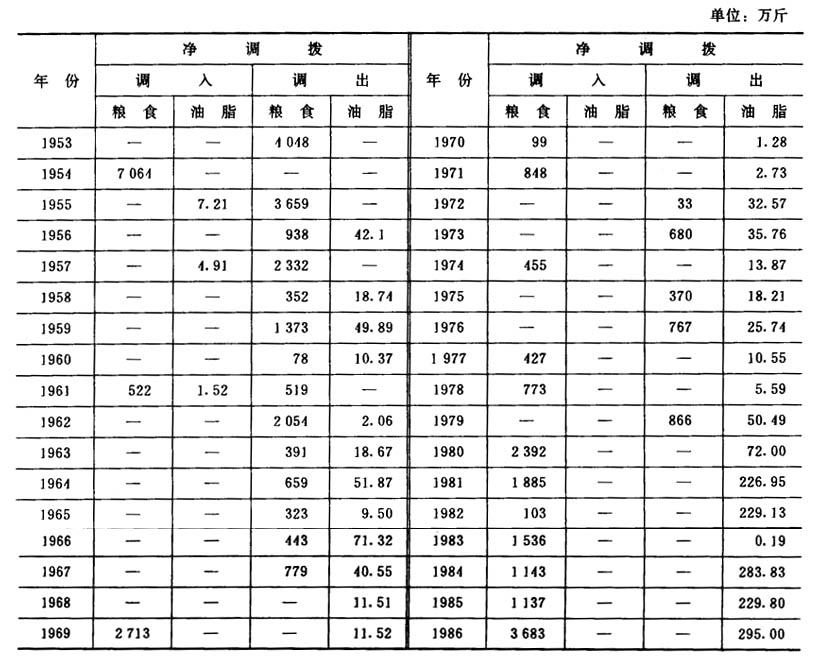

1953——1986年粮油调拨情况表

【民间仓储】建国后,农户主要以土仓、围摺、木桶以及少数木板仓库储藏粮食。实行承包责任制后余粮增多,不少农户以砖块水泥为建仓材料储粮。

【集体仓储】1958年人民公社成立,生产队建有队屋、仓库。除分配社员口粮到户外,剩余粮食由生产队集体保管。1974年本县有队屋仓库2100多座,容量3500——4000万斤左右。

【国家仓储】据《皖政辑要》载:光绪二十五年(1899),县设平仓1座,积谷1。1万石;储备仓1座,积谷4000余石,社仓1座,积谷5000余石。民国期间,未建粮仓,积谷储粮都征用祠堂、庙宇或借用民房。城厢地区借用庐和会馆,汤家大屋、徐家大屋、关帝庙等,容量300万斤;三山地区借用邓家大屋,容量5万斤;平铺地区借用王家祠堂,容量40万斤;峨桥地区借用强家祠堂、泊口鲁家祠堂,容量150万斤;旧县地区借用孔家公馆,容量50万斤;荻港地区借用李家公馆,容量50万斤。全县共有区仓5处,县仓1处,总容量595万斤。

1950年,县人民政府拨款修建粮食仓34座,总容量2254万斤。1952——1986年,全县各中心粮站共建各类仓库82幢,容量11393万斤,其中简易仓15幢,基建仓63幢、土圆仓4幢;原有的民房仓、草仓、大部分拆除改建。此外,城关、横山建造储油罐9个,总容量60多万斤。

【粮油保管】50年代粮油保管全赖勤检查、多翻晒;仓库大糠垫底,芦摺靠壁,打洞散热,设置防雀网,建立四邻护仓小组,巡逻放哨。60——70年代,用化学药剂防鼠治虫,建立粮情测报制度,采用机械通风。80年代开展“四无粮仓”(无鼠雀、无虫害、无霉变、无事故)活动,坚持“防重于治、防治并举”的保粮方针,储粮安全程度明显提高。1986年,全县粮食仓库全部实现“四无粮仓”。

二、粮油调运

清代,县设转运局转运军粮。民国时期,田赋征银,官方不予调运粮食。田赋征实后,由田赋管理处和下属粮库调拨,当时主要靠水路转运粮食和旱路肩挑人抬。

1953年起,粮油调拨统归中央。1957年实行集体定期汇编,月度调运计划,组织合理运输。1965年实行跨行政区划交售征购粮,流动收购供应和粮食加工厂、粮仓、粮站三结合办法,直线调拨调运、缩短运程,加快周转。粮食市场开放后,议价粮销往外省,主要经城关储运通过铁路运输,邻县之间,为方便群众可跨界交粮。

1976年,县粮食局购置汽车6辆,成立汽车运输队;1986年8个中心粮站也各自配备汽车1辆,运输粮油。

1953——1986年粮油调拨情况表