目录

第九节 其它工业

一、成型煤

县燃料公司成型煤加工厂建于1974年,翌年投产,有蜂窝煤成型机器1台。1981年发展到4台机器,日产成型煤20吨,供应城镇居民生活用煤。1987年总产值31万元。

二、竹、木、藤、棕制品

(一)竹制品

广德多竹,山区农民以竹加工竹篮、竹椅等出售,城乡集镇皆有篾匠从事竹器生产。解放前夕,县城有篾匠店20多家。

1954年10月,城内19名篾匠组成了溢盛竹器生产合作社,1956年职工增至99人。其间,农村集镇的篾匠在誓节、流洞、下寺、山北、柏垫、独树成立了7个竹器生产社(组)。城乡还组成了4个专门加工篾料竹坯的生产社。全行业12个合作社(组)共有职工658人,集体资金4.59万元。

1956年12月篦箕厂筹建,翌年3月投产,9月始称地方国营广德县篦箕厂。1957年有职工562人。60年代平均年产篦箕23万把,畅销省内外,并出口印度等国家,后因生漆原料缺乏,生产难以维持。1971年篦箕厂改建为国营广德县塑料厂,仍小批量生产篦箕。1987年篦箕产值1.6万元。

1979年农村开始经济体制改革,乡办、村办、个体、联户办的竹制品加工企业迅速增多,竹制品大批进入市场。城镇竹器行业便在质量、价格、原材料利用等方面寻找出路。县竹器工艺厂(原溢盛竹器社)调整产品结构、改革生产工艺,产品开始向日用品工艺化、工艺品生活化的方向发展,生产出面包篮、餐帘、托盘、花盘套、小动物等竹制工艺品,销往美国、日本等地。

1980年开始,竹器工艺厂利用本地桂竹资源,学习日本“竹刀”生产技术并引进日本专用设备,试制体育用品“竹刀”,获得成功。1984年首批向日本出口竹刀2.5万把。1987年出口6.48万把,年产值52.8万元,利润3.1万元。

(二)木器

清末,安徽江北和浙江临海、临安等地的一些木匠前来广德定居,木器制造业逐渐发展起来。民国20年(1931)前后,县内有圆木店铺20多家,其中规模较大的有王同兴、汪复兴、潘德和、王云太、王光筹、胡光复6家。王同兴店常年雇工50人,以生产销售棺木为主,年制作2000余口。同期有方木店铺13家。其中萧大胡子、叶东顺、王发礼、王化文、陈光选5家规模较大。

抗战爆发后,木器业逐渐衰落。民国38年春,城内仅有零散工匠50余人。

1953年,城内木工组织起2个木业合作组,当年又合并成立合众木业生产合作社。至1956年底,城内所有个体木匠、漆匠、车匠(制独轮车、小板车)均先后加入木业社。年底有社员199人,自有资金1.88万元,在全县城乡设6个门市部。同期,农村的木匠也先后在誓节、柏垫、下寺、庙西成立了3个木业生产合作社(组),有社员70余人。

1958年3月,合众木业合作社与黎明铁业社、利群锅炉社联合成立县手工业联合社农具厂。同年7月,改称地方国营七一农具厂,有方木、圆木、油漆、铸造、锻工、金工6个车间,职工300多人。在“大跃进”中,农具厂盲目生产了一批木制车床、播种机、插秧机、收割机以及为实现“运输车马化”的双轮车和独轮车等产品,因质量差而难以销售,几乎全部报废,以至工厂陷于瘫痪。国民经济困难时期,农具厂多数木工在外自谋生路。1962年6月本县工业调整时,恢复合众木业社,主要生产水车等木制农具和家具。

1966年木业社改为广德县农具厂。1972年,因木材紧缺和农用水泵的普遍使用,该厂停止生产水车等木制农具,开始转产半机械农具和其它机械产品。

70年代以前仅有少数几家乡办木材加工和木器制造企业。1978年以后,山区乡镇陆续兴办了木材加工和木器制造工厂。1981年全县有乡镇办木器制作企业13家,年产值30万元。1987年有16家,其中9家生产木制品,年产值44.9万元,其余7家为板材加工。年产值8.1万元。

(三)藤棕制品

民国25年(1936)前,城内和记碾米厂曾附设藤器店,制造和出售藤编家具。抗战爆发后藤编业消失。

1973年12月,城内几名退休职工及其家属创办起城关柳藤编织小组,开始以塑料皮,纸篾、毛竹梢为原料制作围椅、躺椅。后从广东、福建等地购进藤皮进行藤器加工。1979年改为柳藤编织社,成为县办集体企业。至1985年有职工41人,积累资金2.4万元。有200平方米的生产车间。产品主要销往江苏、浙江。1987年生产藤制品510件,总产值12.4万元。

广德原有以棕皮纤维编制蓑衣和棕棚床的手工行业以及棉花加工业,1956年县城、卢村两地的棕棉以及麻加工业的工人组成了两个棕棉生产合作社,生产蓑衣及轧棉、弹花、网棉絮。后又生产棕棚床。以后因塑料雨衣出现、床框木料缺乏,县棕棉生产合作社逐步转产弹簧,卢村棕棉社解散。1972年县棕棉社改为县弹簧厂。80年代起,棕床、棉花加工多为个体经营。1958年城关3家爆竹店组成星星花炮社。1963年增加生产板刷,改名为花炮板刷社,有职工23人。1969年改为广德县制刷厂,以猪鬃等原料生产民用刷,为县办集体企业,职工增至60余人。后生产发展,1975年有职工225人。1977年开始生产胡刷出口。1981年开始加工猪鬃出口,当年总产值31.77万元。1987年有职工92人,产胡刷30.48万把,猪鬃37箱(每箱50公斤)产值34.3万元,利润0.2万元。

三、陶制品

清同治十三年(1874)湖北麻城窑工叶诚训移居广德北乡杨杆沙帽冲。随后,黄陂窑工郑大明也迁来定居。两人及其后代均以制陶为业,他们主要是用土窑烧制缸盆坛罐等日用陶器。所制陶器做工精细,产品美观实用。光绪年间陶窑分布全县,北乡产缸盆居多,南乡出坛罐为主。民国38年(1949)本县日用陶品的主要产地有杨杆沙帽冲、清溪合路口、高湖南庄、柏垫双庙及流洞桥等地,产品除在本县销售外,大部分销往邻省、邻县。

1956年,杨杆沙帽冲窑工组成宗洪陶器生产合作社,有45米和30米隧道窑各1座,草房50间,职工33人,当年产陶器5.42万件。同年凤桥乡汪家桥、高湖南庄、砖桥千口、双河十里沟等地也办起了陶器生产合作社。

1958年,南庄陶器社并入宗洪陶器社,宗洪社职工增至61名。翌年,转为地方国营企业,易名为广德县陶器厂。随之扩大生产规模,增加了陶制工业品的生产。1963年工业调整时又转为集体企业。1956年~1985年,县陶器厂共生产日用陶器273万余件,工业用陶器近514吨,总产235.72万元,利润17万多元。1985年实行经济责任制,正品率提高到78.6%。1987年该厂有职工75人,生产日用陶器13.34万件,总产值16.2万元。

1978年月湾公社办起了一家陶瓷厂,生产两种规格的白色釉面砖,年产量10万平方米左右。1987年有职工90人,固定资产81万元,产白色釉面砖10.65万平方米,总产值90.6万元。是年,白色釉面砖荣获安徽省乡镇企业优质产品和安徽省优质产品称号。

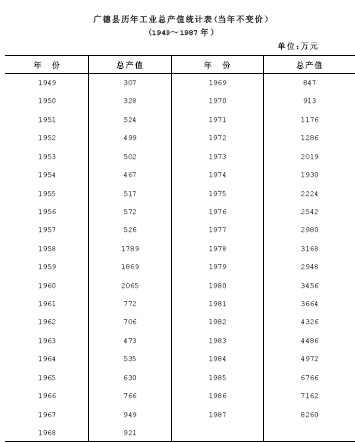

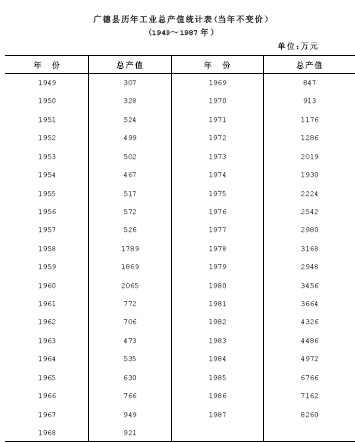

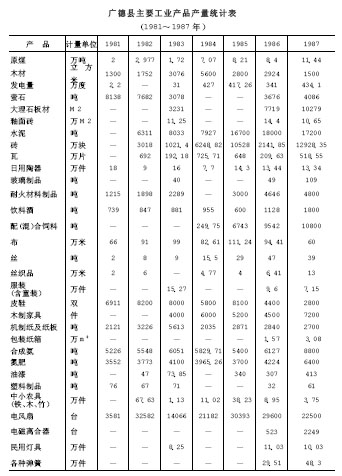

广德县历年工业总产值统计表(当年不变价)

(1949~1987年)

县燃料公司成型煤加工厂建于1974年,翌年投产,有蜂窝煤成型机器1台。1981年发展到4台机器,日产成型煤20吨,供应城镇居民生活用煤。1987年总产值31万元。

二、竹、木、藤、棕制品

(一)竹制品

广德多竹,山区农民以竹加工竹篮、竹椅等出售,城乡集镇皆有篾匠从事竹器生产。解放前夕,县城有篾匠店20多家。

1954年10月,城内19名篾匠组成了溢盛竹器生产合作社,1956年职工增至99人。其间,农村集镇的篾匠在誓节、流洞、下寺、山北、柏垫、独树成立了7个竹器生产社(组)。城乡还组成了4个专门加工篾料竹坯的生产社。全行业12个合作社(组)共有职工658人,集体资金4.59万元。

1956年12月篦箕厂筹建,翌年3月投产,9月始称地方国营广德县篦箕厂。1957年有职工562人。60年代平均年产篦箕23万把,畅销省内外,并出口印度等国家,后因生漆原料缺乏,生产难以维持。1971年篦箕厂改建为国营广德县塑料厂,仍小批量生产篦箕。1987年篦箕产值1.6万元。

1979年农村开始经济体制改革,乡办、村办、个体、联户办的竹制品加工企业迅速增多,竹制品大批进入市场。城镇竹器行业便在质量、价格、原材料利用等方面寻找出路。县竹器工艺厂(原溢盛竹器社)调整产品结构、改革生产工艺,产品开始向日用品工艺化、工艺品生活化的方向发展,生产出面包篮、餐帘、托盘、花盘套、小动物等竹制工艺品,销往美国、日本等地。

1980年开始,竹器工艺厂利用本地桂竹资源,学习日本“竹刀”生产技术并引进日本专用设备,试制体育用品“竹刀”,获得成功。1984年首批向日本出口竹刀2.5万把。1987年出口6.48万把,年产值52.8万元,利润3.1万元。

(二)木器

清末,安徽江北和浙江临海、临安等地的一些木匠前来广德定居,木器制造业逐渐发展起来。民国20年(1931)前后,县内有圆木店铺20多家,其中规模较大的有王同兴、汪复兴、潘德和、王云太、王光筹、胡光复6家。王同兴店常年雇工50人,以生产销售棺木为主,年制作2000余口。同期有方木店铺13家。其中萧大胡子、叶东顺、王发礼、王化文、陈光选5家规模较大。

抗战爆发后,木器业逐渐衰落。民国38年春,城内仅有零散工匠50余人。

1953年,城内木工组织起2个木业合作组,当年又合并成立合众木业生产合作社。至1956年底,城内所有个体木匠、漆匠、车匠(制独轮车、小板车)均先后加入木业社。年底有社员199人,自有资金1.88万元,在全县城乡设6个门市部。同期,农村的木匠也先后在誓节、柏垫、下寺、庙西成立了3个木业生产合作社(组),有社员70余人。

1958年3月,合众木业合作社与黎明铁业社、利群锅炉社联合成立县手工业联合社农具厂。同年7月,改称地方国营七一农具厂,有方木、圆木、油漆、铸造、锻工、金工6个车间,职工300多人。在“大跃进”中,农具厂盲目生产了一批木制车床、播种机、插秧机、收割机以及为实现“运输车马化”的双轮车和独轮车等产品,因质量差而难以销售,几乎全部报废,以至工厂陷于瘫痪。国民经济困难时期,农具厂多数木工在外自谋生路。1962年6月本县工业调整时,恢复合众木业社,主要生产水车等木制农具和家具。

1966年木业社改为广德县农具厂。1972年,因木材紧缺和农用水泵的普遍使用,该厂停止生产水车等木制农具,开始转产半机械农具和其它机械产品。

70年代以前仅有少数几家乡办木材加工和木器制造企业。1978年以后,山区乡镇陆续兴办了木材加工和木器制造工厂。1981年全县有乡镇办木器制作企业13家,年产值30万元。1987年有16家,其中9家生产木制品,年产值44.9万元,其余7家为板材加工。年产值8.1万元。

(三)藤棕制品

民国25年(1936)前,城内和记碾米厂曾附设藤器店,制造和出售藤编家具。抗战爆发后藤编业消失。

1973年12月,城内几名退休职工及其家属创办起城关柳藤编织小组,开始以塑料皮,纸篾、毛竹梢为原料制作围椅、躺椅。后从广东、福建等地购进藤皮进行藤器加工。1979年改为柳藤编织社,成为县办集体企业。至1985年有职工41人,积累资金2.4万元。有200平方米的生产车间。产品主要销往江苏、浙江。1987年生产藤制品510件,总产值12.4万元。

广德原有以棕皮纤维编制蓑衣和棕棚床的手工行业以及棉花加工业,1956年县城、卢村两地的棕棉以及麻加工业的工人组成了两个棕棉生产合作社,生产蓑衣及轧棉、弹花、网棉絮。后又生产棕棚床。以后因塑料雨衣出现、床框木料缺乏,县棕棉生产合作社逐步转产弹簧,卢村棕棉社解散。1972年县棕棉社改为县弹簧厂。80年代起,棕床、棉花加工多为个体经营。1958年城关3家爆竹店组成星星花炮社。1963年增加生产板刷,改名为花炮板刷社,有职工23人。1969年改为广德县制刷厂,以猪鬃等原料生产民用刷,为县办集体企业,职工增至60余人。后生产发展,1975年有职工225人。1977年开始生产胡刷出口。1981年开始加工猪鬃出口,当年总产值31.77万元。1987年有职工92人,产胡刷30.48万把,猪鬃37箱(每箱50公斤)产值34.3万元,利润0.2万元。

三、陶制品

清同治十三年(1874)湖北麻城窑工叶诚训移居广德北乡杨杆沙帽冲。随后,黄陂窑工郑大明也迁来定居。两人及其后代均以制陶为业,他们主要是用土窑烧制缸盆坛罐等日用陶器。所制陶器做工精细,产品美观实用。光绪年间陶窑分布全县,北乡产缸盆居多,南乡出坛罐为主。民国38年(1949)本县日用陶品的主要产地有杨杆沙帽冲、清溪合路口、高湖南庄、柏垫双庙及流洞桥等地,产品除在本县销售外,大部分销往邻省、邻县。

1956年,杨杆沙帽冲窑工组成宗洪陶器生产合作社,有45米和30米隧道窑各1座,草房50间,职工33人,当年产陶器5.42万件。同年凤桥乡汪家桥、高湖南庄、砖桥千口、双河十里沟等地也办起了陶器生产合作社。

1958年,南庄陶器社并入宗洪陶器社,宗洪社职工增至61名。翌年,转为地方国营企业,易名为广德县陶器厂。随之扩大生产规模,增加了陶制工业品的生产。1963年工业调整时又转为集体企业。1956年~1985年,县陶器厂共生产日用陶器273万余件,工业用陶器近514吨,总产235.72万元,利润17万多元。1985年实行经济责任制,正品率提高到78.6%。1987年该厂有职工75人,生产日用陶器13.34万件,总产值16.2万元。

1978年月湾公社办起了一家陶瓷厂,生产两种规格的白色釉面砖,年产量10万平方米左右。1987年有职工90人,固定资产81万元,产白色釉面砖10.65万平方米,总产值90.6万元。是年,白色釉面砖荣获安徽省乡镇企业优质产品和安徽省优质产品称号。

广德县历年工业总产值统计表(当年不变价)

(1949~1987年)