目录

第四节 编制管理

一、沿革

1958年,铜陵市编制委员会成立。“文化大革命”中,编制管理工作中断。1977年,市编制委员会恢复工作并与市人事局合署办公。主要任务是:贯彻落实中共中央、国务院、省有关编制工作的方针、政策、法令和决定,并督促检查各部门执行情况,拟定铜陵市编制管理办法,制定各类编制标准、比例及有关规章制度,并组织实施,承办全市各级党政机关、人民团体、民主党派和事业单位、企业行政管理单位的机构建立、合并、撤销以及机构更名的报批或审批手续,核定全市各级党政机关、人民团体、民主党派和事业单位、企业行政管理单位的人员编制,搞好编制统计。

二、管理原则及方法

〔原则〕在编制管理中,遵循“精兵简政”的原则,根据全市工作的实际需要,合理确定和调整国家机关、事业单位、企业行政管理单位的机构编制,达到精简、统一、有效、节约的目的。按照统一领导、分级管理的原则,逐步健全机构编制审批手续。

〔方法〕根据国家机关、事业、企业单位的不同性质,采取不同的管理方法。对国家党、政、群机关,原则上使用行政编制,采取行政机构设置和根据工作任务控制编制总数的办法进行管理;对事业单位的编制,根据国家计划和事业单位的不同性质、不同特点,采取制定编制定员标准,规定各类人员比例或控制机构设置和编制总数的办法进行管理;对企业单位的编制,根据上级的有关规定,通过制定劳动计划、推行经济核算、控制非生产人员和实行定员定额等办法管理。

三、机构设置和人员编制

1950年3月,铜官山铜矿工程处成立,内设“芜湖运输处”、“技术组”、“管理组”,人员总数89人,其中职员36人、工人30人、其它人员23人。1956年10月,铜官山市成立,党、政机构分设。此后,随着经济建设,机构多次变化。1983年,全市进行了机构改革,使机构布局和人员编制得到合理的调整。全市总编制804名,其中:市委部门内设机构8个,人员编制170名;市人大常委会人员编制33名;市政协人员编制23名;市政府系统内设机构30个,人员编制526名;人民团体人员编制52名。

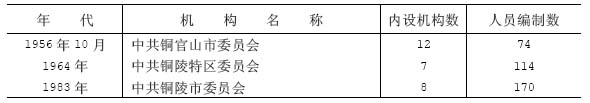

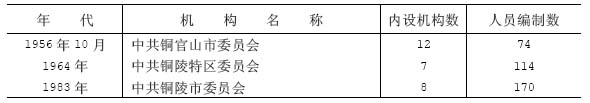

党委系统人员、机构统计表

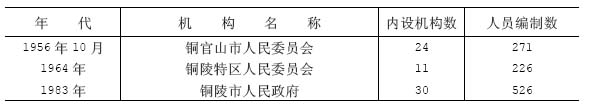

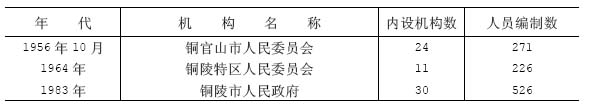

政府系统人员、机构统计表

四、机构改革

由于“文化大革命”,使铜陵市的机构、编制管理混乱,到1979年,市直党、政、群机构有50个,实有人员编制1521人。1980年以后,全市进行了全面的机构改革工作,基本改变了“文化大革命”遗留的机构臃肿、人员失控的状况。

〔改革企业机构编制管理〕1980年4月22日,市编制委员会决定:将副县级单位的内设机构及下属单位的变更、增减权下放给单位主管部门审批,报市编制委员会备案。

1983年4月18日,中共铜陵市委批转了市编委《关于改革企业机构编制管理工作的报告》,进一步扩大了企业在编制管理方面的自主权。对于企业内部机构的设置,由各单位自行研究决定,报市编委备案;对于新建或合并、撤销独立建制的企业单位仍按照“统一领导,分级管理”的原则办理。副县级以上的企业,由企业的主管部门提请市人民政府研究确定后,报市委批准。科级(含副科级)企业,由企业的主管部门研究确定后,报市人民政府批准;对于企业的改组、联合,按照专业化协作的原则,可以自找对象或由主管部门牵线搭桥,然后由双方联合提出报告,按照上述办法和权限审批。

1984年5月14日,中共铜陵市委进一步下放了企业机构和编制的审批权,规定:各厂矿、公司企业内部机构和下属单位的设置及人员编制配备比例,按照定员定额的要求,自行研究确定;公司、总厂等工商企业下属非独立建制的二级厂矿的设置,由公司、总厂自行研究决定;新建、合并、撤销独立建制的科级(含副科级)企业单位,由企业主管部门批准,报市编委备案。

〔党委部门和国家机关的改革〕1983年至1984年,全市开展了党、政、群机关的机构改革工作。这次改革重点是对政府系统的机构进行了调整,撤销了中间层,加强了市人民政府的集中统一领导,紧缩和简化了经济管理部门,减少了12个委、办、局;充实和加强了经济综合部门,协调监督部门和立法执法部门。通过改革,市直党、政、群机构由原来的67个精简为45个,内设科室由原来的292个精简为195个,人员由原来的1387人精简为941人。科学技术

1958年,铜陵市编制委员会成立。“文化大革命”中,编制管理工作中断。1977年,市编制委员会恢复工作并与市人事局合署办公。主要任务是:贯彻落实中共中央、国务院、省有关编制工作的方针、政策、法令和决定,并督促检查各部门执行情况,拟定铜陵市编制管理办法,制定各类编制标准、比例及有关规章制度,并组织实施,承办全市各级党政机关、人民团体、民主党派和事业单位、企业行政管理单位的机构建立、合并、撤销以及机构更名的报批或审批手续,核定全市各级党政机关、人民团体、民主党派和事业单位、企业行政管理单位的人员编制,搞好编制统计。

二、管理原则及方法

〔原则〕在编制管理中,遵循“精兵简政”的原则,根据全市工作的实际需要,合理确定和调整国家机关、事业单位、企业行政管理单位的机构编制,达到精简、统一、有效、节约的目的。按照统一领导、分级管理的原则,逐步健全机构编制审批手续。

〔方法〕根据国家机关、事业、企业单位的不同性质,采取不同的管理方法。对国家党、政、群机关,原则上使用行政编制,采取行政机构设置和根据工作任务控制编制总数的办法进行管理;对事业单位的编制,根据国家计划和事业单位的不同性质、不同特点,采取制定编制定员标准,规定各类人员比例或控制机构设置和编制总数的办法进行管理;对企业单位的编制,根据上级的有关规定,通过制定劳动计划、推行经济核算、控制非生产人员和实行定员定额等办法管理。

三、机构设置和人员编制

1950年3月,铜官山铜矿工程处成立,内设“芜湖运输处”、“技术组”、“管理组”,人员总数89人,其中职员36人、工人30人、其它人员23人。1956年10月,铜官山市成立,党、政机构分设。此后,随着经济建设,机构多次变化。1983年,全市进行了机构改革,使机构布局和人员编制得到合理的调整。全市总编制804名,其中:市委部门内设机构8个,人员编制170名;市人大常委会人员编制33名;市政协人员编制23名;市政府系统内设机构30个,人员编制526名;人民团体人员编制52名。

党委系统人员、机构统计表

政府系统人员、机构统计表

四、机构改革

由于“文化大革命”,使铜陵市的机构、编制管理混乱,到1979年,市直党、政、群机构有50个,实有人员编制1521人。1980年以后,全市进行了全面的机构改革工作,基本改变了“文化大革命”遗留的机构臃肿、人员失控的状况。

〔改革企业机构编制管理〕1980年4月22日,市编制委员会决定:将副县级单位的内设机构及下属单位的变更、增减权下放给单位主管部门审批,报市编制委员会备案。

1983年4月18日,中共铜陵市委批转了市编委《关于改革企业机构编制管理工作的报告》,进一步扩大了企业在编制管理方面的自主权。对于企业内部机构的设置,由各单位自行研究决定,报市编委备案;对于新建或合并、撤销独立建制的企业单位仍按照“统一领导,分级管理”的原则办理。副县级以上的企业,由企业的主管部门提请市人民政府研究确定后,报市委批准。科级(含副科级)企业,由企业的主管部门研究确定后,报市人民政府批准;对于企业的改组、联合,按照专业化协作的原则,可以自找对象或由主管部门牵线搭桥,然后由双方联合提出报告,按照上述办法和权限审批。

1984年5月14日,中共铜陵市委进一步下放了企业机构和编制的审批权,规定:各厂矿、公司企业内部机构和下属单位的设置及人员编制配备比例,按照定员定额的要求,自行研究确定;公司、总厂等工商企业下属非独立建制的二级厂矿的设置,由公司、总厂自行研究决定;新建、合并、撤销独立建制的科级(含副科级)企业单位,由企业主管部门批准,报市编委备案。

〔党委部门和国家机关的改革〕1983年至1984年,全市开展了党、政、群机关的机构改革工作。这次改革重点是对政府系统的机构进行了调整,撤销了中间层,加强了市人民政府的集中统一领导,紧缩和简化了经济管理部门,减少了12个委、办、局;充实和加强了经济综合部门,协调监督部门和立法执法部门。通过改革,市直党、政、群机构由原来的67个精简为45个,内设科室由原来的292个精简为195个,人员由原来的1387人精简为941人。科学技术