目录

第三节 教学设施

一、实验楼(室)

50年代初,市第一中学,就开始重视实验教学,建起了小型理化生物实验室,自然学科采取了课堂实验与社会实践相结合的教学方法。带领学生到工厂、矿区、山林参观实习,并在实验室里进行了尾砂中提炼硫酸亚铁,在炼焦中提炼煤焦油、汽油、氨水、苯等化工原料,从野生植物中,提取淀粉、糖、松节油、单宁酸、芳香油等试验。

60年代,全市已有4所中学分别建起了实验室。“文革十年”期间,各校取消了实验课,各种实验仪器受损坏,实验室被毁。

1978年,教育部颁发了理科教学仪器配备目录,市教育局于1979年成立教学仪器供应站,各校才相继恢复和建立实验室,逐步配置了实验仪器和用品,分配了专职实验员,并对实验员分期进行了业务培训,还建立了实验教学的管理制度。

从1980年开始,市区各大、中学校逐步建立了实验楼。同年市三中建成了第一座实验楼,命名为“科学馆”,楼为3层,面积1200平方米,分化学、物理、生物等学科实验室。

1981年之后,市一中、十中实验楼相继建成。市七中实验楼已于1985年破土动工;市四中、六中、九中和二中、八中、五中、师范实验楼也先后动工,预计到1986年均可竣工投入使用。

1984年12月,市教育局召开了首届中学实验教学表彰大会。同时,正式成立了中学实验教学研究协作会。

1985年,有色公司教育处各中学举办了化学教师演示试验竞赛。

1985年被评为省中学(师范)实验室先进集体有市一中、三中、十中和铜陵县钟鸣实验中心。

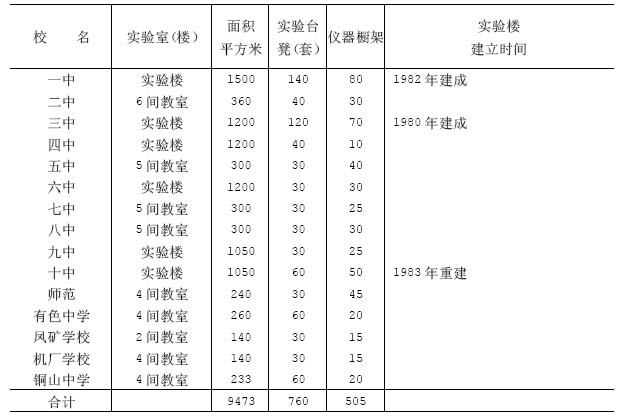

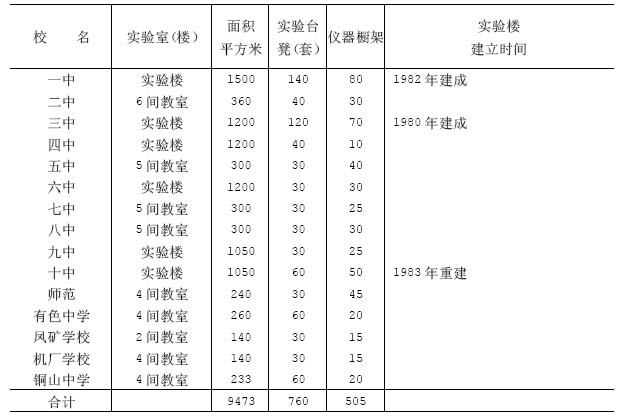

到1985年底,市区学校共有实验室9473平方米,实验教学仪器、教具等总数为760台凳(套),总价值达67万元。

二、图书馆(室)

50年代至60年代初,各级学校都重视图书资料的管理工作,设有图书室、教学资料保管室和学生阅览室,配有专职图书资料保管人员,并建立借阅管理规章制度。

文化大革命期间,各级学校的图书馆、资料室被抄毁一空,馆室也被占为它用。

1979年以后,各校重新筹建图书资料室和师生阅览室。由于学校经济困难,大部分学校都是从校办工厂收入中或有关厂矿区村支援经费中提取少量资金,逐步用来购置图书资料。

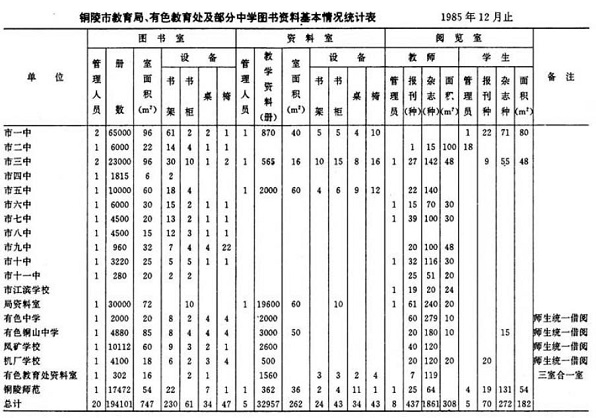

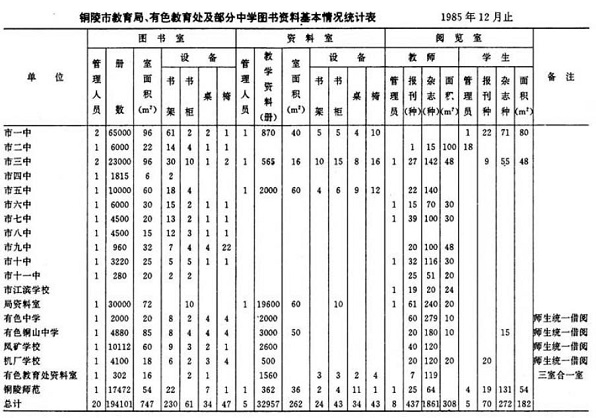

到1985年,市区中学和师范学校的图书馆(室)面积为1499平方米,拥有各类图书19.41万册,教学资料32957册,各种报刊杂志2640种(份)。各级学校配有图书管理员共20人,资料员5人,阅览室管理员13人,大都经过专业学习培训。各校图书馆(室)、阅览室都制订了管理规则和借阅制度。详见部分中学图书资料基本情况统计表。

三、植物园

中学植物园的建成,不仅绿化了环境,美化了校园,而且也为学生提供了有利的教学实验活动的场所。

50年代,市一中就开始建了两亩多植物园地,结合植物学的课堂教学,教师带领学生来到园地进行植物栽培、嫁接良种等教学实验。1958年,市一中师生在植物园培植一棵有12.5斤重的大萝卜送北京展览;市二中师生从茅草根中提取出淀粉、糖、醋、人造棉、纸等7种新产品。各校在植物园里进行培育良种,改良土壤,以及动植物饲养的实验。

“文化大革命”期间,把栽花种草,视为修正主义,生物教学被取消,植物园地荒芜,校园花草树木也遭到破坏。

市三中植物园于1972年开始创建,并逐步进行了4次扩建,面积为3.3亩,共栽种各种植物标本600多中,其中有54种经济作物和20多种热带、亚热带的观赏植物,并培植了260盆较珍贵的盆栽植物。陈列室里有近百件动物复制标本和近千件海洋生物标本。这座植物园,是以栽培中学生物教学所需要的植物标本为主的综合性实验园地,是一座教学上的大标本库,也是青少年在课外开展科技活动的良好基地。1979年受到省教育厅领导的称赞;1983年在全国勤工俭学展览会上受到好评;1985年共青团中央为铜陵市三中植物园学生兴趣小组授予“活跃的中学生先进小组”的光荣称号。中央电视台和省电教馆分别拍摄了专题电视片,向全国、全省播放。

市一中植物园于1985年冬重建,占地面积约10亩,已栽培木本植物210余种,培育苗木14种,有盆花320盆。

市九中于1984年,自力更生营建1所植物园,占地1500平方米。

四、电教馆

1980年,市教育局教研室开始设立电教组,由于人员、技术力量、经费的不足,只能在部分学校的少数学科教学中开展电教活动。当时,电教设备器材,总价值约2万元。

1982年8月,省电教馆拟定铜陵市承担省电化教育试点市的任务。9月初,市教育局筹建市电教馆,并制定了全市电教工作3年规划。9月底,在省电教工作会议上,省教育厅宣布铜陵市为省电化教育试点市。10月初,铜陵市电教馆宣布成立,馆址在教育局老大楼,编制人员3人。

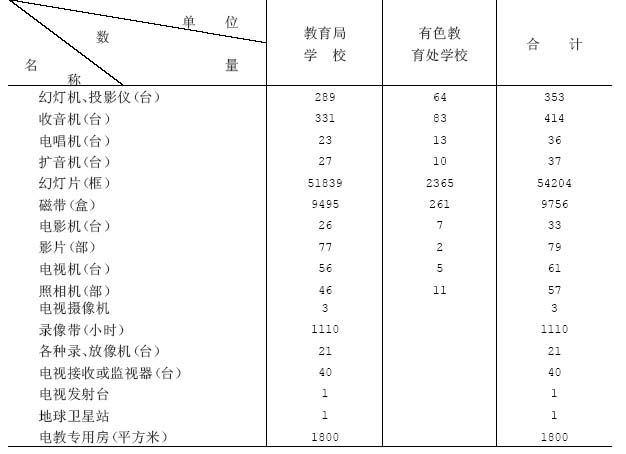

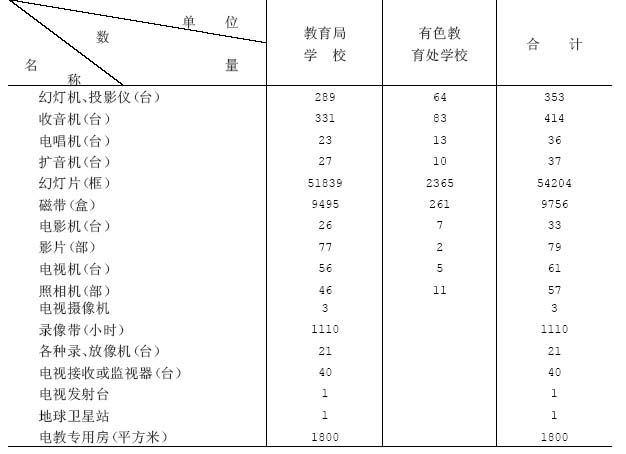

1983年4月至10月,市三中相继建成全市第一个电影教学用的白昼放映室和语音试验室。接着,师范、杨小、实小、市一中、八中、十中等校的白昼放映室陆续建成。同时,大部分中、小学也相继建成教学广播网。1983年,有色教育处电教设备用款2.5万元。1985年8月,电教馆设计建成我省地、市一级第一个电视教学演播室,到1985年底,电教馆和各学校已拥有各类幻灯机、投影仪289台,各式录音机282台,电视机26台,电视摄像机3架,各种录、放像机21台,电视接收或监视器40台,教学微机74台,50瓦电视发射台1座,语音试验室1间,电教专用房1800平方米,各种幻灯片6.94万框,盒式录音磁带9495盒,录像带1110小时,电影片77部。电教器材总价值40万元以上。

1983年4月,中央电教局、中央教学电影制片厂,受原教育部何东昌部长的委托,来铜陵市视察电教工作,市三中的白昼放映室受到好评。同年6月,全省南北两片电教检查团来铜陵市全面检查电教工作。同时,中央电教局《电化教育》文学总编和美术总编也到达铜陵市,在市区10所学校听取了汇报,开座谈会,看资料,听电教课。同年10月,省电教试点学校经验交流会在铜陵市召开。

1984年4月,省电教馆在市三中、师范、实小、杨小、有色东方红小学,拍摄了语文、数学、物理、音乐10节,其中8节课堂录像已在全省发行。9月,全省电教工作会议宣布:铜陵市已完成省电教试点市的任务,起到了试点作用。

铜陵市教育局、有色教育处学校电教设备一览表

五、仪器管理

1978年以前,全市中、小学教学仪器无专门管理机构,由市教育局教研室兼管。因此,对中、小学教学仪器的需要与采购,使用与管理都了解不够,不能做到合理分配,有效利用。

1979年12月,市教育局成立教学仪器供应站,编制4人。

教学仪器管理站成立之后,对全市教学仪器,加强了统一管理,先后制订了《中学理、化、生试验教学登记表》、《中学试验楼(室)管理细则》、《仪器管理员职责》等规章制度,做到有计划地合理分配教学仪器,充分发挥教学仪器在提高教学质量上的作用。

1983年,教育局组织各校实验人员到外省、市考察实验室管理工作,同年6月,组织全市实验室管理工作互查,对各校教学仪器的应配数、现有数以及仪器的使用、管理等情况作了全面的统计。

为了节约开支、减少浪费,教学仪器管理站设专人对部分损坏仪器进行维修,也要求各校仪器管理人员学会维修仪器,做到学校小修,仪器站中修、大修。同时,发扬自力更生精神,充分利用简陋条件,为全市中、小学制造教具。据统计,从1980年至1985年,共自制教具400余种,受到省教科所、教仪站、省厅中教处、中国教育报和各地市教仪站的好评,苏州大学物理系自制教具研究组也来人作了考察。

1984年6月,教仪站又组织全市实验室互查工作,检查结果,全市演示实验率和分组率均达75%以上。一年来,仅增添仪器橱一项就达120多架,模型架50多架,相当于历年来各校橱数的总和。同年,全市建立了全省第一所农村实验中心,教育部《实验室》刊物、文汇报、安徽日报、安徽教育都刊登报导。省教育厅党组又在铜陵市召开了“全省实验中心现场会”,全省各地、市教育局长等100多人出席了会议,参观了铜陵县钟鸣、顺安、大通、县二中、钟仓5个实验中心。同年底,市教仪站召开了首届实验教学表彰大会。

1985年,教仪站创办了《实验教学》简报,指导全市实验教学,交流实验室的建设和实验教学的经验,还同10多个省、市建立了信息网络。同年3月,又成立了微机培训中心,铜陵市在全国第二届微机竞赛中获得了好成绩。

铜陵市教育局、有色教育处中学实验室(楼)设备情况统计表

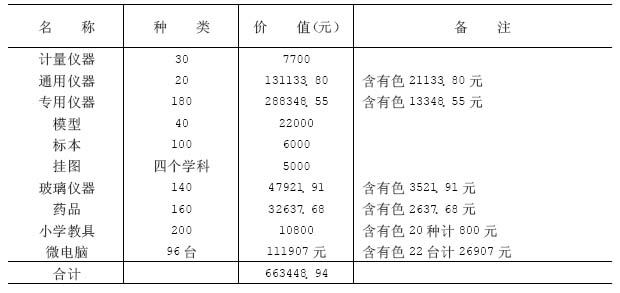

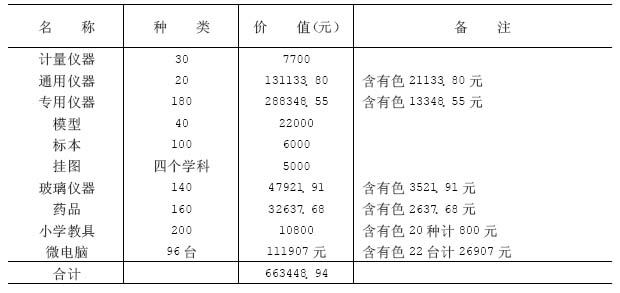

铜陵市教育局、有色教育处教学仪器设备情况统计表

50年代初,市第一中学,就开始重视实验教学,建起了小型理化生物实验室,自然学科采取了课堂实验与社会实践相结合的教学方法。带领学生到工厂、矿区、山林参观实习,并在实验室里进行了尾砂中提炼硫酸亚铁,在炼焦中提炼煤焦油、汽油、氨水、苯等化工原料,从野生植物中,提取淀粉、糖、松节油、单宁酸、芳香油等试验。

60年代,全市已有4所中学分别建起了实验室。“文革十年”期间,各校取消了实验课,各种实验仪器受损坏,实验室被毁。

1978年,教育部颁发了理科教学仪器配备目录,市教育局于1979年成立教学仪器供应站,各校才相继恢复和建立实验室,逐步配置了实验仪器和用品,分配了专职实验员,并对实验员分期进行了业务培训,还建立了实验教学的管理制度。

从1980年开始,市区各大、中学校逐步建立了实验楼。同年市三中建成了第一座实验楼,命名为“科学馆”,楼为3层,面积1200平方米,分化学、物理、生物等学科实验室。

1981年之后,市一中、十中实验楼相继建成。市七中实验楼已于1985年破土动工;市四中、六中、九中和二中、八中、五中、师范实验楼也先后动工,预计到1986年均可竣工投入使用。

1984年12月,市教育局召开了首届中学实验教学表彰大会。同时,正式成立了中学实验教学研究协作会。

1985年,有色公司教育处各中学举办了化学教师演示试验竞赛。

1985年被评为省中学(师范)实验室先进集体有市一中、三中、十中和铜陵县钟鸣实验中心。

到1985年底,市区学校共有实验室9473平方米,实验教学仪器、教具等总数为760台凳(套),总价值达67万元。

二、图书馆(室)

50年代至60年代初,各级学校都重视图书资料的管理工作,设有图书室、教学资料保管室和学生阅览室,配有专职图书资料保管人员,并建立借阅管理规章制度。

文化大革命期间,各级学校的图书馆、资料室被抄毁一空,馆室也被占为它用。

1979年以后,各校重新筹建图书资料室和师生阅览室。由于学校经济困难,大部分学校都是从校办工厂收入中或有关厂矿区村支援经费中提取少量资金,逐步用来购置图书资料。

到1985年,市区中学和师范学校的图书馆(室)面积为1499平方米,拥有各类图书19.41万册,教学资料32957册,各种报刊杂志2640种(份)。各级学校配有图书管理员共20人,资料员5人,阅览室管理员13人,大都经过专业学习培训。各校图书馆(室)、阅览室都制订了管理规则和借阅制度。详见部分中学图书资料基本情况统计表。

三、植物园

中学植物园的建成,不仅绿化了环境,美化了校园,而且也为学生提供了有利的教学实验活动的场所。

50年代,市一中就开始建了两亩多植物园地,结合植物学的课堂教学,教师带领学生来到园地进行植物栽培、嫁接良种等教学实验。1958年,市一中师生在植物园培植一棵有12.5斤重的大萝卜送北京展览;市二中师生从茅草根中提取出淀粉、糖、醋、人造棉、纸等7种新产品。各校在植物园里进行培育良种,改良土壤,以及动植物饲养的实验。

“文化大革命”期间,把栽花种草,视为修正主义,生物教学被取消,植物园地荒芜,校园花草树木也遭到破坏。

市三中植物园于1972年开始创建,并逐步进行了4次扩建,面积为3.3亩,共栽种各种植物标本600多中,其中有54种经济作物和20多种热带、亚热带的观赏植物,并培植了260盆较珍贵的盆栽植物。陈列室里有近百件动物复制标本和近千件海洋生物标本。这座植物园,是以栽培中学生物教学所需要的植物标本为主的综合性实验园地,是一座教学上的大标本库,也是青少年在课外开展科技活动的良好基地。1979年受到省教育厅领导的称赞;1983年在全国勤工俭学展览会上受到好评;1985年共青团中央为铜陵市三中植物园学生兴趣小组授予“活跃的中学生先进小组”的光荣称号。中央电视台和省电教馆分别拍摄了专题电视片,向全国、全省播放。

市一中植物园于1985年冬重建,占地面积约10亩,已栽培木本植物210余种,培育苗木14种,有盆花320盆。

市九中于1984年,自力更生营建1所植物园,占地1500平方米。

四、电教馆

1980年,市教育局教研室开始设立电教组,由于人员、技术力量、经费的不足,只能在部分学校的少数学科教学中开展电教活动。当时,电教设备器材,总价值约2万元。

1982年8月,省电教馆拟定铜陵市承担省电化教育试点市的任务。9月初,市教育局筹建市电教馆,并制定了全市电教工作3年规划。9月底,在省电教工作会议上,省教育厅宣布铜陵市为省电化教育试点市。10月初,铜陵市电教馆宣布成立,馆址在教育局老大楼,编制人员3人。

1983年4月至10月,市三中相继建成全市第一个电影教学用的白昼放映室和语音试验室。接着,师范、杨小、实小、市一中、八中、十中等校的白昼放映室陆续建成。同时,大部分中、小学也相继建成教学广播网。1983年,有色教育处电教设备用款2.5万元。1985年8月,电教馆设计建成我省地、市一级第一个电视教学演播室,到1985年底,电教馆和各学校已拥有各类幻灯机、投影仪289台,各式录音机282台,电视机26台,电视摄像机3架,各种录、放像机21台,电视接收或监视器40台,教学微机74台,50瓦电视发射台1座,语音试验室1间,电教专用房1800平方米,各种幻灯片6.94万框,盒式录音磁带9495盒,录像带1110小时,电影片77部。电教器材总价值40万元以上。

1983年4月,中央电教局、中央教学电影制片厂,受原教育部何东昌部长的委托,来铜陵市视察电教工作,市三中的白昼放映室受到好评。同年6月,全省南北两片电教检查团来铜陵市全面检查电教工作。同时,中央电教局《电化教育》文学总编和美术总编也到达铜陵市,在市区10所学校听取了汇报,开座谈会,看资料,听电教课。同年10月,省电教试点学校经验交流会在铜陵市召开。

1984年4月,省电教馆在市三中、师范、实小、杨小、有色东方红小学,拍摄了语文、数学、物理、音乐10节,其中8节课堂录像已在全省发行。9月,全省电教工作会议宣布:铜陵市已完成省电教试点市的任务,起到了试点作用。

铜陵市教育局、有色教育处学校电教设备一览表

五、仪器管理

1978年以前,全市中、小学教学仪器无专门管理机构,由市教育局教研室兼管。因此,对中、小学教学仪器的需要与采购,使用与管理都了解不够,不能做到合理分配,有效利用。

1979年12月,市教育局成立教学仪器供应站,编制4人。

教学仪器管理站成立之后,对全市教学仪器,加强了统一管理,先后制订了《中学理、化、生试验教学登记表》、《中学试验楼(室)管理细则》、《仪器管理员职责》等规章制度,做到有计划地合理分配教学仪器,充分发挥教学仪器在提高教学质量上的作用。

1983年,教育局组织各校实验人员到外省、市考察实验室管理工作,同年6月,组织全市实验室管理工作互查,对各校教学仪器的应配数、现有数以及仪器的使用、管理等情况作了全面的统计。

为了节约开支、减少浪费,教学仪器管理站设专人对部分损坏仪器进行维修,也要求各校仪器管理人员学会维修仪器,做到学校小修,仪器站中修、大修。同时,发扬自力更生精神,充分利用简陋条件,为全市中、小学制造教具。据统计,从1980年至1985年,共自制教具400余种,受到省教科所、教仪站、省厅中教处、中国教育报和各地市教仪站的好评,苏州大学物理系自制教具研究组也来人作了考察。

1984年6月,教仪站又组织全市实验室互查工作,检查结果,全市演示实验率和分组率均达75%以上。一年来,仅增添仪器橱一项就达120多架,模型架50多架,相当于历年来各校橱数的总和。同年,全市建立了全省第一所农村实验中心,教育部《实验室》刊物、文汇报、安徽日报、安徽教育都刊登报导。省教育厅党组又在铜陵市召开了“全省实验中心现场会”,全省各地、市教育局长等100多人出席了会议,参观了铜陵县钟鸣、顺安、大通、县二中、钟仓5个实验中心。同年底,市教仪站召开了首届实验教学表彰大会。

1985年,教仪站创办了《实验教学》简报,指导全市实验教学,交流实验室的建设和实验教学的经验,还同10多个省、市建立了信息网络。同年3月,又成立了微机培训中心,铜陵市在全国第二届微机竞赛中获得了好成绩。

铜陵市教育局、有色教育处中学实验室(楼)设备情况统计表

铜陵市教育局、有色教育处教学仪器设备情况统计表