目录

第六节 地方病及寄生虫病防治

一、皮肤病防治

铜陵城乡人群中流行的皮肤病有近百种之多,其中尤以真菌性皮肤病、湿疹、荨麻疹等常见,而以麻风、头癣等对人民威胁最大。

三次皮肤病普查情况

〔麻风病〕此病铜陵市首例患者是市人民医院1957年发现。此后,陆续有所发现。

1957年,铜陵市麻风普查领导小组成立。1973年6月,再建皮肤病门诊部,正式开展麻风防治工作。

1971年至1974年,对市区实行普查,受检人数达19万有余,发现麻风病人25例;1976年至1977年,对狮子山区47个单位及选矿厂普查,受检人数10075人,发现麻风患者2人;1978、1980年,又两次对郊区农村和部分厂矿普查,再次发现麻风患者6人。此后,由皮肤病门诊部派专业人员走访、巡诊、新患者偶有发现。截至1985年底,共查出麻风病患者76人(其中男56人,女20人),其发病率为市区总人口的0.35%。按《全国麻风病防治管理条例》规定,铜陵市为中流行区。患者中,按年龄划分,25至29岁2例,30至39岁11例,40至49岁20例,50至59岁22例,60至69岁11例,70岁以上9例,另1例年龄不详;按国际分类标准划分,结核样型(TT)患者最多,占59例,瘤型(LL)12例,偏瘤型(BL)3例,界限型(BB)2例。

1958年前,病患者均送外地治疗。1959年在铜陵县石壁寺设立收治点,配两名兼职医生。隶属县管辖。1963年,铜陵县金榔公社白山麻风病村建立,市区患者多数在此治疗。截至1985年,住院治疗28人,在家治疗23人,痊愈12人,自尽2人,其余先后病故。

〔头癣〕铜陵地区的头癣,以黄癣为多见,多半发生于10岁左右儿童,俗称“癞痢头”或“秃疮”。建国后,人民生活有所改善,头癣发病率有减少趋势。

1962年至1964年,组织36名专业人员,连续普查了市区11万多人次,查出头癣152人,国家均免费予以治疗。

1974年再次组织普查,受检人数4万余人,未见头癣病例。从皮肤病门诊部成立以来至1985年,该部均未发现头癣病例。头癣在铜陵市区已基本消灭。

二、寄生虫病防治

〔疟疾〕俗称“打摆子”。50年代前,铜陵以恶性疟疾为主(临床特点为来势凶猛,畏寒发热,迅速出现脾肿大及贫血;2~3%患者可出现脑型疟,精神异常甚至昏迷)。60年代,转为间日疟(隔日发病一次,症状轻)为主,以中华按蚊为传染媒介,属不稳定性流行区。

建市后,本市曾发生两次暴发性流行:首次为1962年7月至8月间。郊区古圣大队突发疟疾547例,占该大队人口的44.47%,通过血片检查,其中恶性疟病例占86.5%。间日疟病例为13.5%,当时正值秋收,因劳力患病,稻子无人收割,导致减产4万多公斤。

第二次暴发流行为1963年。立新煤矿职工家属发病209人,发病数占受检人数23.40%。通过血片检验,其中间日疟47例,恶性疟6例,三日疟3例,显示恶性疟下降。

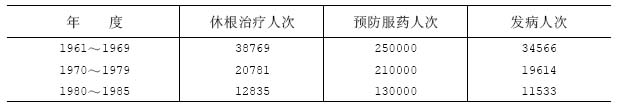

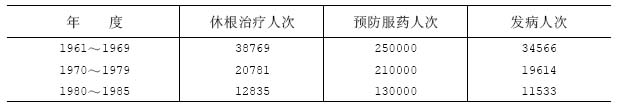

疟疾的散发流行在铜陵连年不断。1961年至1985年,累计发生疟疾患者65713人次。随着爱国卫生运动的开展,病媒(蚊子)减少及病原(带虫者)的治疗,疟疾发病人次逐年减少,发病率也明显下降。

1973年比1963年下降68.5%。1980年比1973年下降26.9%,1985年比1980年下降 76.7%,到1985年底,市区有104个单位发病率已下降至1%以下,基本达到国家卫生部规定的控制指标。有14个单位已连续两年无疟疾病人发生。

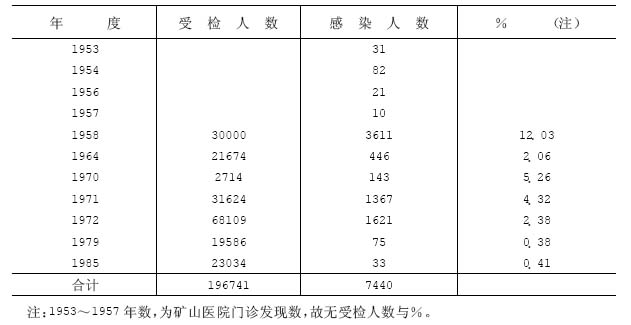

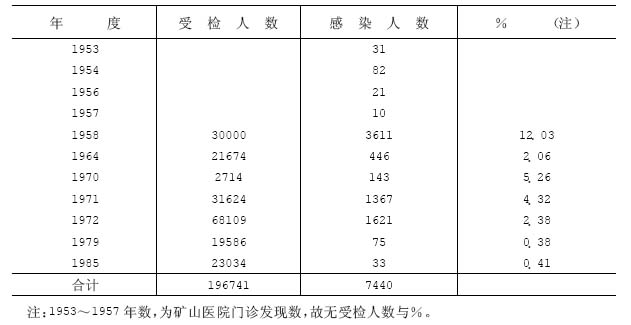

〔丝虫病〕1953年铜官山矿务局矿山医院门诊中首次发现,此后,在就医患者中亦屡见不鲜。1958年,市除害灭病总指挥部组织普查普治。此后,市卫生局亦连续组织数次普查普治。从1953年至1985年,累计发现丝虫病人7440例。

历年疟疾根治统计表

历年丝虫病查病统计表

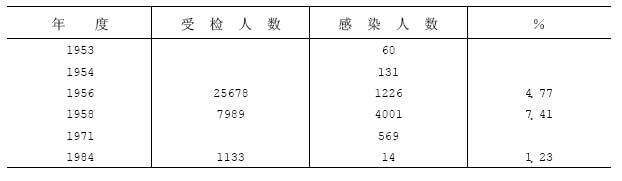

〔其它肠寄生虫病〕钩虫病:为铜陵常见病之一。最先记载钩虫病的资料是1953年矿山医院《年报表》,有钩虫病60人;后在普查血吸虫及地方病时,又有大批发现。

钩虫病发病统计

蛔虫病:此病未专门普查过,只在血吸虫病、地方病普查及体检中被发现。据1958年地方病普查报告:当年发现蛔虫患者79891人(含县)。

1962年,市除害灭病总指挥部报告称:“蛔虫病占市区人口总数的90%以上”。

1983年妇幼保健所,对市区8457名儿童体检中,发现蛔虫患者249例,占2.94%。

1984年,市防疫站卫生科对东方红及五松小学调查,受检的1133人,蛔虫感染达644人,感染率56.84%。

三、地方性甲状腺肿

亦称单纯性甲状腺肿。中医称之为“瘿”病或“瘿脖子”,为长期饮食缺碘,导致甲状腺代偿性增生而肿大。好发于10~25岁年龄组,女多于男。此病在铜陵早有所见,但未作系统调查。1985年首次采取东、西 、南、北、中机械抽样流行病学调查,共查22所中、小学的7~14周岁学生8425人,而患地方性甲状腺肿者652例,占受检人数7.73%。卫生·卫生保健

铜陵城乡人群中流行的皮肤病有近百种之多,其中尤以真菌性皮肤病、湿疹、荨麻疹等常见,而以麻风、头癣等对人民威胁最大。

三次皮肤病普查情况

〔麻风病〕此病铜陵市首例患者是市人民医院1957年发现。此后,陆续有所发现。

1957年,铜陵市麻风普查领导小组成立。1973年6月,再建皮肤病门诊部,正式开展麻风防治工作。

1971年至1974年,对市区实行普查,受检人数达19万有余,发现麻风病人25例;1976年至1977年,对狮子山区47个单位及选矿厂普查,受检人数10075人,发现麻风患者2人;1978、1980年,又两次对郊区农村和部分厂矿普查,再次发现麻风患者6人。此后,由皮肤病门诊部派专业人员走访、巡诊、新患者偶有发现。截至1985年底,共查出麻风病患者76人(其中男56人,女20人),其发病率为市区总人口的0.35%。按《全国麻风病防治管理条例》规定,铜陵市为中流行区。患者中,按年龄划分,25至29岁2例,30至39岁11例,40至49岁20例,50至59岁22例,60至69岁11例,70岁以上9例,另1例年龄不详;按国际分类标准划分,结核样型(TT)患者最多,占59例,瘤型(LL)12例,偏瘤型(BL)3例,界限型(BB)2例。

1958年前,病患者均送外地治疗。1959年在铜陵县石壁寺设立收治点,配两名兼职医生。隶属县管辖。1963年,铜陵县金榔公社白山麻风病村建立,市区患者多数在此治疗。截至1985年,住院治疗28人,在家治疗23人,痊愈12人,自尽2人,其余先后病故。

〔头癣〕铜陵地区的头癣,以黄癣为多见,多半发生于10岁左右儿童,俗称“癞痢头”或“秃疮”。建国后,人民生活有所改善,头癣发病率有减少趋势。

1962年至1964年,组织36名专业人员,连续普查了市区11万多人次,查出头癣152人,国家均免费予以治疗。

1974年再次组织普查,受检人数4万余人,未见头癣病例。从皮肤病门诊部成立以来至1985年,该部均未发现头癣病例。头癣在铜陵市区已基本消灭。

二、寄生虫病防治

〔疟疾〕俗称“打摆子”。50年代前,铜陵以恶性疟疾为主(临床特点为来势凶猛,畏寒发热,迅速出现脾肿大及贫血;2~3%患者可出现脑型疟,精神异常甚至昏迷)。60年代,转为间日疟(隔日发病一次,症状轻)为主,以中华按蚊为传染媒介,属不稳定性流行区。

建市后,本市曾发生两次暴发性流行:首次为1962年7月至8月间。郊区古圣大队突发疟疾547例,占该大队人口的44.47%,通过血片检查,其中恶性疟病例占86.5%。间日疟病例为13.5%,当时正值秋收,因劳力患病,稻子无人收割,导致减产4万多公斤。

第二次暴发流行为1963年。立新煤矿职工家属发病209人,发病数占受检人数23.40%。通过血片检验,其中间日疟47例,恶性疟6例,三日疟3例,显示恶性疟下降。

疟疾的散发流行在铜陵连年不断。1961年至1985年,累计发生疟疾患者65713人次。随着爱国卫生运动的开展,病媒(蚊子)减少及病原(带虫者)的治疗,疟疾发病人次逐年减少,发病率也明显下降。

1973年比1963年下降68.5%。1980年比1973年下降26.9%,1985年比1980年下降 76.7%,到1985年底,市区有104个单位发病率已下降至1%以下,基本达到国家卫生部规定的控制指标。有14个单位已连续两年无疟疾病人发生。

〔丝虫病〕1953年铜官山矿务局矿山医院门诊中首次发现,此后,在就医患者中亦屡见不鲜。1958年,市除害灭病总指挥部组织普查普治。此后,市卫生局亦连续组织数次普查普治。从1953年至1985年,累计发现丝虫病人7440例。

历年疟疾根治统计表

历年丝虫病查病统计表

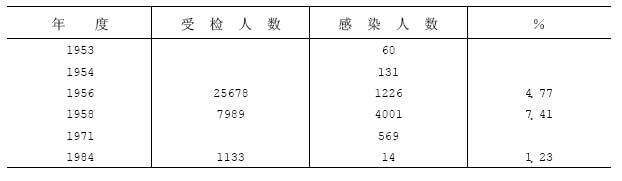

〔其它肠寄生虫病〕钩虫病:为铜陵常见病之一。最先记载钩虫病的资料是1953年矿山医院《年报表》,有钩虫病60人;后在普查血吸虫及地方病时,又有大批发现。

钩虫病发病统计

蛔虫病:此病未专门普查过,只在血吸虫病、地方病普查及体检中被发现。据1958年地方病普查报告:当年发现蛔虫患者79891人(含县)。

1962年,市除害灭病总指挥部报告称:“蛔虫病占市区人口总数的90%以上”。

1983年妇幼保健所,对市区8457名儿童体检中,发现蛔虫患者249例,占2.94%。

1984年,市防疫站卫生科对东方红及五松小学调查,受检的1133人,蛔虫感染达644人,感染率56.84%。

三、地方性甲状腺肿

亦称单纯性甲状腺肿。中医称之为“瘿”病或“瘿脖子”,为长期饮食缺碘,导致甲状腺代偿性增生而肿大。好发于10~25岁年龄组,女多于男。此病在铜陵早有所见,但未作系统调查。1985年首次采取东、西 、南、北、中机械抽样流行病学调查,共查22所中、小学的7~14周岁学生8425人,而患地方性甲状腺肿者652例,占受检人数7.73%。卫生·卫生保健