目录

第三节 居住

一、私宅

私宅包括郊区农村民间住房和市区内少数居民自建的住房,住房的格局、结构受经济情况制约。60年代前,本市大部分私宅为草房,即以干土打垒为墙,以竹、木为梁,覆盖茅草或稻草、麦秆草为顶。60年代后,比较富裕的家庭逐步盖起砖瓦平房,这种瓦房多以三、四间并列,砖墙直上屋顶,墙上负梁。到70年代末,瓦房基本取代了草房。80年代后,私宅的构筑材料有砖、瓦、木、石灰、石片、水泥和钢筋等,少数富有者盖起二层甚至三层楼房,上有晒台、栏杆等。到1985年,市郊农村人均住房面积达13.8平方米,比1984年增长4.6%;市区内私人所有的住宅建筑面积为5.86万平方米,占市区各类住宅总面积的2.6%。

二、公宅

公宅是指房产权属国家或集体单位所有的住宅房,铜陵市区内职工和绝大多数居民住房均为公宅。

1953年~1957年,全市建造住宅建筑总面积为12.72万平方米,其中1957年为8.5万平方米;1958年~1962年,共建造住宅总面积14.1万平方米。到1962年,本市职工住宅全部是平房,其中草房占总面积的16.5%,砖瓦结构的占总面积的83.5%。1964年底,市区实有住宅建筑面积为401079平方米,实有住宅居住面积为292787平方米,人均居住面积为3.73平方米(不包括市区外厂矿住宅数字)。

由于平房每户建筑面积大部分在25平方米以下,因此 ,从60年代起,各单位为职工在正房前搭建不正规的披屋,全市各种披屋总面积共28.5万平方米。1982年后,披屋逐步减少。

从1979年到1985年,全市新建住宅面积91.56万平方米,平均每年竣工13万平方米。到1985年底,全市实有住宅建筑总面积为177.56万平方米,其中:平房建筑面积占71.2%,基本上是砖木结构,平瓦屋面,平顶天花;楼房建筑面积占28.8%,大部分是砖混结构,最高为7层,按住房面积分为大、中、小号三类,基本上都有厨房和卫生间。

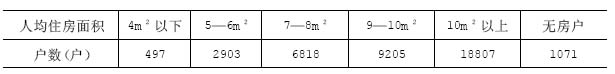

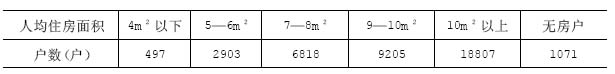

到1985年底,全市实有住房总面积为94.66万平方米,人均居住面积为5.54平方米,比1981年增加1.54平方米,比1983年增加0.62平方米。其中:住房困难户(人均4平方米以下)497户,比1981年(人均2平方米以下)减少427户;无房户1071户,占总数的2.7%,比1981年减少2338户。

1985年铜陵市区人均住房水平简表

私宅包括郊区农村民间住房和市区内少数居民自建的住房,住房的格局、结构受经济情况制约。60年代前,本市大部分私宅为草房,即以干土打垒为墙,以竹、木为梁,覆盖茅草或稻草、麦秆草为顶。60年代后,比较富裕的家庭逐步盖起砖瓦平房,这种瓦房多以三、四间并列,砖墙直上屋顶,墙上负梁。到70年代末,瓦房基本取代了草房。80年代后,私宅的构筑材料有砖、瓦、木、石灰、石片、水泥和钢筋等,少数富有者盖起二层甚至三层楼房,上有晒台、栏杆等。到1985年,市郊农村人均住房面积达13.8平方米,比1984年增长4.6%;市区内私人所有的住宅建筑面积为5.86万平方米,占市区各类住宅总面积的2.6%。

二、公宅

公宅是指房产权属国家或集体单位所有的住宅房,铜陵市区内职工和绝大多数居民住房均为公宅。

1953年~1957年,全市建造住宅建筑总面积为12.72万平方米,其中1957年为8.5万平方米;1958年~1962年,共建造住宅总面积14.1万平方米。到1962年,本市职工住宅全部是平房,其中草房占总面积的16.5%,砖瓦结构的占总面积的83.5%。1964年底,市区实有住宅建筑面积为401079平方米,实有住宅居住面积为292787平方米,人均居住面积为3.73平方米(不包括市区外厂矿住宅数字)。

由于平房每户建筑面积大部分在25平方米以下,因此 ,从60年代起,各单位为职工在正房前搭建不正规的披屋,全市各种披屋总面积共28.5万平方米。1982年后,披屋逐步减少。

从1979年到1985年,全市新建住宅面积91.56万平方米,平均每年竣工13万平方米。到1985年底,全市实有住宅建筑总面积为177.56万平方米,其中:平房建筑面积占71.2%,基本上是砖木结构,平瓦屋面,平顶天花;楼房建筑面积占28.8%,大部分是砖混结构,最高为7层,按住房面积分为大、中、小号三类,基本上都有厨房和卫生间。

到1985年底,全市实有住房总面积为94.66万平方米,人均居住面积为5.54平方米,比1981年增加1.54平方米,比1983年增加0.62平方米。其中:住房困难户(人均4平方米以下)497户,比1981年(人均2平方米以下)减少427户;无房户1071户,占总数的2.7%,比1981年减少2338户。

1985年铜陵市区人均住房水平简表