目录

第二节 生产企业

芜湖外贸出口,从组织农副产品加工起步。1951年10月,由私营福明记等9家皮毛店组成芜湖猪鬃联合加工厂,购进鬃毛加工成品鬃。1952年,首次向畜产公司交售外销成品鬃480箱(每箱100斤)。1956年,该厂改为公私合营芜湖猪鬃厂,1969年,转为国营企业,由手工操作发展为半机械化生产。1985年,加工出口猪鬃4700多箱,水煮鬃2600箱,名列省内同行业前茅。

1952年5月,中国茶叶公司皖南分公司设立芜湖工作组,于1953年1月接收皖南合作总社红茶厂,并吸收私营裕源茶栈部分工人组建芜湖茶厂,由皖南宁、广、宣、泾等县调进原料,加工外销绿茶和内销花茶,外销绿茶按照“屯绿”标准加工,调上海茶业进出口公司验收,最高年份加工出口数量达2.8万担。

1954年,源于40多户小皮作坊的光明制革厂由市人民政府接收,成立地方国营芜湖制革厂,加工各种皮革,于1957年开始供应华侨皮鞋厂和第一制鞋社加工皮鞋、皮件。1964年开始出口半硝革。

1956年,省轻工业厅批准建立芜湖羽绒厂,投资9.9万元,为省内第一家羽绒加工企业,1957年首次向苏联出口“天鹅牌”羽绒被,此后新产品不断增多,产量增加,质量提高,销路打入其它国家和地区。

1957年,芜湖专区供销社筹建芜湖红星制裘厂,后改名为芜湖皮毛厂,初以加工鼠皮为主。后扩大到各种皮衣、皮褥子,产品由内销扩展为外销,1959年开始对苏联出口,后以对西方出口为主。

1985年,在芜湖秃矶山兴建肉类蛋品联合加工厂,对苏联、罗马尼亚等国家及香港地区出口冻猪肉、冻家禽及鲜鸡蛋。

以上工厂的建成,给芜湖农副产品加工出口打下了稳固的基础。

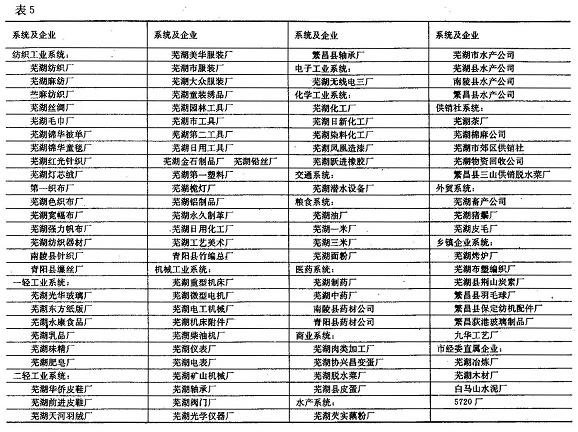

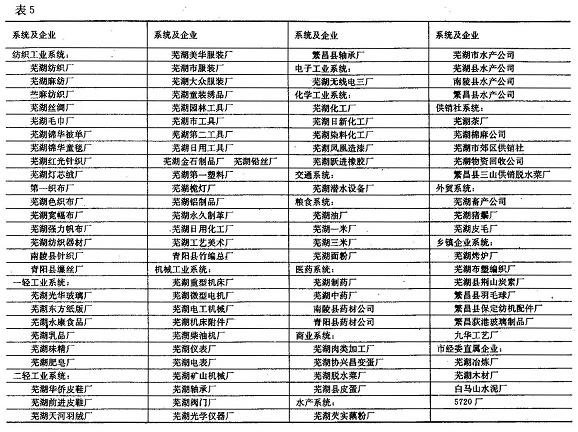

五十年代后期,出口商品生产扩大到工业领域,皮鞋厂等一批企业由内销发展到外销,皮鞋、热水瓶、床单、毛浴巾等10多种商品对苏联出口。六十年代初,中苏贸易中断,转向西方市场,1965年锦华被单厂首先试产素色斜纹床单,调上海服装进出口公司销往资本主义市场。毛巾厂相继开创出对资本主义国家出口产品的新路子。七十年代,出口生产逐步扩大到机电和化工企业。中共十一届三中全会后,外贸生产蓬勃发展。一批出口老企业扩大生产和外销,一些原不创汇企业和乡镇企业异军突起,生产出适销对路的出口商品。至1985年,全市生产出口商品的企业已有97家,(详见附表)。其中完成出口任务成绩突出,受到表彰的企业有:锦华被单厂、红光针织厂、华侨皮鞋厂、天河羽绒厂、光华玻璃厂、微型电机厂、园林工具厂、猪鬃厂、乳品厂、烤炉厂、化工厂、市服装厂、繁昌羽毛球厂、九华山工艺厂等14个企业,1985年荣获安徽省人民政府授予出口创汇先进企业的称号。

八十年代初,安徽省正式建立一批出口基地,芜湖市除在南陵、芜湖两县及市郊建立优质米、蔬菜、螃蟹基地外,并在市区建立以微电机、仪表、机床、阀门为重点的机电产品生产基地,有些工厂建立外销专业车间,有的工厂建立外销专业生产线。

芜湖开港后,为便于集港运输,省内几种大宗出口商品,在芜湖建立加工拼配中心。1983年,省土产进出口公司在芜湖乳品厂建立蜂蜜加工厂,全省外贸部门收购的蜂蜜,从此集运芜湖加工出口,结束了安徽蜂蜜一向调往外省加工出口的历史。茶叶自营出口后,省茶叶出口公司一改安徽茶叶调上海拼配的旧例,于1985年在芜湖茶厂建立拼配厂,将全省各茶厂加工的外销绿茶集运芜湖拼配出口。为加强出口食品的冷冻加工和集运,省粮油食品进出口公司在芜湖建立冷冻食品厂,省畜产进出口公司,在芜湖建立猪鬃整理仓库。芜湖成为安徽省出口货源的重要基地之一。

附:芜湖出口商品生产供货企业表

芜湖出口商品生产供货企业名录(1985年为止)

1952年5月,中国茶叶公司皖南分公司设立芜湖工作组,于1953年1月接收皖南合作总社红茶厂,并吸收私营裕源茶栈部分工人组建芜湖茶厂,由皖南宁、广、宣、泾等县调进原料,加工外销绿茶和内销花茶,外销绿茶按照“屯绿”标准加工,调上海茶业进出口公司验收,最高年份加工出口数量达2.8万担。

1954年,源于40多户小皮作坊的光明制革厂由市人民政府接收,成立地方国营芜湖制革厂,加工各种皮革,于1957年开始供应华侨皮鞋厂和第一制鞋社加工皮鞋、皮件。1964年开始出口半硝革。

1956年,省轻工业厅批准建立芜湖羽绒厂,投资9.9万元,为省内第一家羽绒加工企业,1957年首次向苏联出口“天鹅牌”羽绒被,此后新产品不断增多,产量增加,质量提高,销路打入其它国家和地区。

1957年,芜湖专区供销社筹建芜湖红星制裘厂,后改名为芜湖皮毛厂,初以加工鼠皮为主。后扩大到各种皮衣、皮褥子,产品由内销扩展为外销,1959年开始对苏联出口,后以对西方出口为主。

1985年,在芜湖秃矶山兴建肉类蛋品联合加工厂,对苏联、罗马尼亚等国家及香港地区出口冻猪肉、冻家禽及鲜鸡蛋。

以上工厂的建成,给芜湖农副产品加工出口打下了稳固的基础。

五十年代后期,出口商品生产扩大到工业领域,皮鞋厂等一批企业由内销发展到外销,皮鞋、热水瓶、床单、毛浴巾等10多种商品对苏联出口。六十年代初,中苏贸易中断,转向西方市场,1965年锦华被单厂首先试产素色斜纹床单,调上海服装进出口公司销往资本主义市场。毛巾厂相继开创出对资本主义国家出口产品的新路子。七十年代,出口生产逐步扩大到机电和化工企业。中共十一届三中全会后,外贸生产蓬勃发展。一批出口老企业扩大生产和外销,一些原不创汇企业和乡镇企业异军突起,生产出适销对路的出口商品。至1985年,全市生产出口商品的企业已有97家,(详见附表)。其中完成出口任务成绩突出,受到表彰的企业有:锦华被单厂、红光针织厂、华侨皮鞋厂、天河羽绒厂、光华玻璃厂、微型电机厂、园林工具厂、猪鬃厂、乳品厂、烤炉厂、化工厂、市服装厂、繁昌羽毛球厂、九华山工艺厂等14个企业,1985年荣获安徽省人民政府授予出口创汇先进企业的称号。

八十年代初,安徽省正式建立一批出口基地,芜湖市除在南陵、芜湖两县及市郊建立优质米、蔬菜、螃蟹基地外,并在市区建立以微电机、仪表、机床、阀门为重点的机电产品生产基地,有些工厂建立外销专业车间,有的工厂建立外销专业生产线。

芜湖开港后,为便于集港运输,省内几种大宗出口商品,在芜湖建立加工拼配中心。1983年,省土产进出口公司在芜湖乳品厂建立蜂蜜加工厂,全省外贸部门收购的蜂蜜,从此集运芜湖加工出口,结束了安徽蜂蜜一向调往外省加工出口的历史。茶叶自营出口后,省茶叶出口公司一改安徽茶叶调上海拼配的旧例,于1985年在芜湖茶厂建立拼配厂,将全省各茶厂加工的外销绿茶集运芜湖拼配出口。为加强出口食品的冷冻加工和集运,省粮油食品进出口公司在芜湖建立冷冻食品厂,省畜产进出口公司,在芜湖建立猪鬃整理仓库。芜湖成为安徽省出口货源的重要基地之一。

附:芜湖出口商品生产供货企业表

芜湖出口商品生产供货企业名录(1985年为止)