和县志

第一节 权力机构

一、各界人民代表会议

颍上县各界人民代表会议:

第一次会议于1949年11月14~17日在颍城召开,出席代表112人,听取和审议邵剑秋《关于颍上县民主政府十个月的工作报告》。会议收到提案208件,通过剿匪反霸、实行减租、兴修水利、生产救灾、开办冬学的决议。选举产生第一届各界人民代表会议常务委员会委员13名,主席宁之祥(县委书记兼),常委6人、执委6人。

第二次会议于1950年4月2~4日召开。出席代表315人。由政府代表报告5个月来的工作开展情况。宁之祥作《春耕、生救、准备土地改革和兴修水利的报告》。会议讨论通过关于春耕、生产救灾、兴修水利、宣传土改、拥军优属、发展工商、卫生防疫、开展社教、组织就业、发动妇女等10项决议。选举产生常务委员会,委员15人,宁之祥为主席。

第三次会议于1950年6月9~11日召开。会议听取邵剑秋的《政府工作报告》;通过贯彻午征工作政策、生产救灾、加强田间管理、整顿生产互助组、加强防汛,宣传“土改”、实行减租、解决就业等12项决议。

第四次会议于1950年9月19日召开。订出生产自救、战胜灾荒等10项决议。

第五次会议资料无考。

第六次会议于1951年1月10~12日召开。宁之祥致开幕词,邵剑秋作政府工作报告。会议主要解决生产、镇压反革命、治淮、“土改”和抗美援朝中的重要问题。

第七次会议于1951年12月23~26日召开。会议听取邵剑秋的《治淮、增产节约报告》,曾崇的《“土改”和“镇反”工作报告》。

第八次会议于1952年3月16~18日召开。会议听取邵剑秋关于《春耕春种、防旱、防疫、备荒、治淮等工作报告》。

第九次会议于1952年6月10日召开。会议听取邵剑秋的政府工作报告;讨论生产、防汛、救灾、防疫等4项工作。各区代表作大会发言,交流经验,表示态度。葛宝林作总结。

第十次会议于1952年10月5日召开,出席代表488人,实到代表中工人代表24人,农民代表175人,妇女代表148人,青年代表15人,文教界代表17人,工商界代表25人,自由职业代表16人,政府代表10人,少数民族代表15人,特邀代表10人,军烈属和荣军代表15人,军代表10人,其他代表8人。

第十一次会议于1952年12月24日召开。会议主要解决生产救灾、治理淮河、排除内涝、提高互助组、民主建政、物资交流、镇压反革命、思想改造等问题。

第十二次会议于1953年3月15日召开。共推选代表500人(其中工人代表24人、农民代表175人、妇女代表146人、青年代表16人、学生代表1人、文教界代表16人、工商界代表24人、烈军属代表15人、合作社代表1人、公私营企业代表3人、自由职业代表15人、政府代表2人、各党派代表2人、人武部代表15人、回族代表18人、机关代表18人、其他代表9人),实到代表493人。会议听取政府工作报告和今后意见。共收提案12类,105案,557件。会议通过生救、治淮、贯彻《婚姻法》和继续加强抗美援朝教育等7项决议。选出常务委员,建立联系制度。

第十三次会议于1953年7月3~6日召开。出席代表463人。会议听取政府首席代表关于3个月来的工作报告;讨论以生产为中心的抗旱保苗、夏种、防汛、开展夏季卫生防疫、加强市场管理、厉行节约、反对浪费等工作。

第十四次会议于1953年9月11~15日召开。出席代表493人。会议主要议题是:继续以生产救灾为中心,做好秋收秋种、节约备荒及整顿互助合作组织。结合讨论搞好市场管理、粮食收购、普选、民兵、治安、文教卫生及贯彻《婚姻法》等工作,最后形成11项决议。

第十五次会议于1953年12月4~9日召开。出席代表465人。会议的主要议题是:宣传过渡时期的总路线、总任务、总政策和完成冬季生产、收购杂粮等任务。共收提案526件。最后作出相应的决议。

第十六次会议于1954年5月25~29日召开。出席代表429人。会议主要议题是:以夏收、夏种、防旱、防涝、农业“三改”捕虫及互助合作为中心,结合贯彻午征、统购统销等工作。会议听取政府工作报告和今后工作意见,收提案534件,合并为176案。最后讨论通过夏收夏种、缴纳公粮、文教、治安和加强工商界爱国守法教育等5项决议。

二、县人民代表会

颍上县人民代表大会,从1954年7月~1987年5月,历经10届。

第一届人民代表大会第一次会议于1954年7月5~9日在颍城召开。出席代表390人。大会主要议题是:以贯彻发展互助合作为中心,开展生产救灾工作,继续深入地宣传总路线和《宪法》,进一步提高人民的社会主义思想觉悟。会议选举邵甫为县长,王致祥、酆永和为副县长,组成颍上县第一届人民政府委员会;选举出席省人民代表大会代表11人。

首届二次人民代表大会于1954年12月11~15日召开。出席代表264人。会议听取政府工作报告及今后任务;主要工作以互助合作为中心,开展生产救灾。作出继续宣传总路线和《宪法》以及人民代表大会精神的决议。

首届三次人民代表大会于1955年10月9~12日召开。会议听取政府工作报告及今后工作意见。讨论通过为实现第一个五年计划而奋斗、做好秋冬农业生产、关于农业合作化问题、关于肃清一切反革命分子、关于地方筹款使用等6项决议。

第二届人民代表大会第一次会议于1957年1月19~22日召开。实到代表286人。主要议题是:听取县政府工作报告及今后意见;明确以生产救灾和整社为中心,搞好副业生产和粮食工作;讨论通过生产救灾、农田水利、治安、节约、财经等7项决议。选举新的县人民委员会委员21名,林尚文为县长,唐振武、许廴二届人大二次会议于1957年6月22日召开。出席代表286人,列席代表274人,主要议题是:审查解决42条提案,通过农业生产10项决议。增选王致祥为副县长。

第三届人民代表大会于1958年5月30~6月3日召开。实到代表239人,列席代表112人。主要议题是:听取县政府《关于1957年以来的工作检查总结和1958年6月份工作意见的报告》;通过10项决议。选举林尚文为县长,唐振武、荀宜芳、王国桢为副县长;赵国华为县人民法院院长,并选举出席省第二届人民代表大会代表。

第四届人民代表大会于1961年8月21~22日召开。出席代表224人,列席代表42人。会议听取县人民委员会工作报告;收集提案178件,合并46案。会议选出颍上县人民委员会委员21名,林尚文为县长、荀宜芳、花雪涛、唐振武、杨文林为副县长;做出关于农副业生产、水利建设、工业、交通运输、财贸、政法、文教等8项决议。

第五届人民代表大会第一次会议于1963年11月19~23日召开。实到代表334人,缺席119人。会议听取县人民委员会的工作报告;选举高质良为县长,荀宜芳、唐振武、花雪涛为副县长;赵国华为县人民法院院长。共收提案293件。

五届人大二次会议于1964年7月20~23日召开。出席代表270人,列席代表32人。会议听取连学文的《当前国内外形势的时事报告》;高质良的《上半年政府工作及今后意见的报告》。大会进行认真讨论,一致通过批准这个报告,并做出决议。

第六届人民代表大会于1965年12月26~29日召开。会议检查总结上届人民委员会的工作,贯彻1966年工作任务;听取县人民委员会的《关于1965年政府工作报告》;选举李梦钰为县长、王仁政、成广富、韩凤山为副县长。

颍上县革命委员会成立于1968年8月15日,由21人组成常务委员会。根据1975年《宪法》规定“地方各级革命委员会又是地方各级人民代表大会的常设机关”,县革委会成立列为第七届人民代表大会(1978年《宪法》又规定“革命委员会是地方政府”,因此有关革命委员会的内容列入政府机构)。

第八届人民代表大会第一次会议于1980年5月25~30日召开。出席代表710人,缺席38人,特邀代表36人。会议听取和审议革命委员会工作报告,审议1979年财政决算和1980年财政预算报告,审议县人民法院和县人民检察院的工作报告;选出人大常务委员21名,刘耀华为主任,武秀升、李善庆、岳友仁、王子健、胡汉章、吴延玺为副主任,大会选举孙潮海为县长,王化成、蔡允谦、任治政、刘克俭为副县长;杨志铎为县人民法院院长;宋友德为人民检察院检察长。

八届人大二次会议于1982年1月13~15日召开。出席代表565人,特邀代表4人。会议增选高忠务为县人大常务委员会副主任。

八届人大三次会议于1983年3月28~30日召开。出席代表574人,特邀代表8人。补选武秀升为县人大常委会主任,袁永森为县长。

第九届人民代表大会第一次会议于1984年5月15~18日召开。出席代表395人,缺席25人,特邀代表13人。大会审议政府工作报告、人大常委会工作报告、县法院与县检察院工作报告以及财政决算、预算报告。选举人大常务委员会委员23名,袁国瑞为主任,岳友仁、吴延玺、任治政、牛广义、孙景洲、郑维经、刘学瑾、岳法宾为副主任;选举张新宇为县长,刘振銮、马来勋、钟德献、蔡允谦、为副县长;王冰清为县法院院长;焦俊之为县检察院检察长。

九届人大二次会议于1985年5月4~7日召开。出席代表419人,特邀代表19人,列席人员171人。代表向大会共提出各种议案、建议和批评意见112件。大会审议通过张新宇的政府工作报告、1984年的财政决算和1985年的财政预算报告、法院和检察院的工作报告及人大常委会工作报告。补选陈廷波为人大常务委员。

第十届人民代表大会于1987年5月7~10日召开。出席代表392人,列席代表260人,特邀代表32人。会议听取和审议政府工作报告,审议1986年财政决算和1987年财政预算报告,审议县人大常委会的工作报告及县法院、县检察院的工作报告。选举出县人大常委会委员20名,袁国瑞为主任,蔡允谦、牛广义、刘学瑾、岳法宾、王朝隆、王举、马来武为副主任;选举张新宇为县长,刘振銮、王心云、马来勋、邢振刚、杨传文、王建华为副县长;王冰清为县法院院长;徐士兴为检察院检察长。

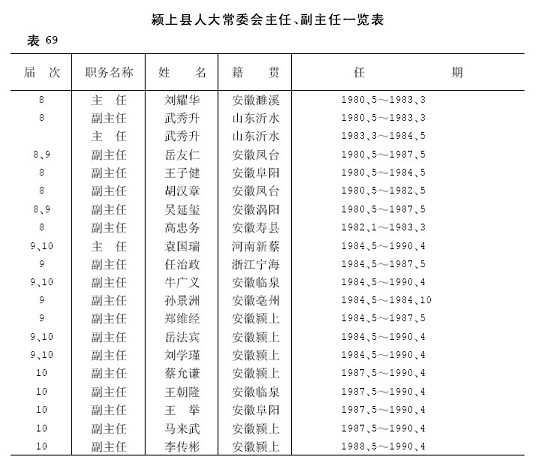

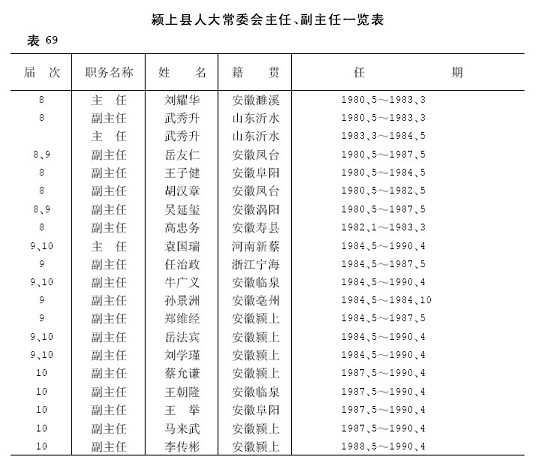

三、县人大常委会

《中华人民共和国宪法》规定,县以上各级人民代表大会设立常务委员会。为县人民代表大会常设机关。1980年5月,颍上成立县人民代表大会常务委员会。

常委会设主任1人,副主任8人,并设5委1室(法制工作委员会、财经工作委员会、科教文卫工作委员会、城乡建设工作委员会、代表资格审查委员会和办公室)。

县人大常委会历经三届,共召开60次常务委员会会议,每次会议都听取和审议县人民政府、县人民检察院、县人民法院的工作报告,对有关重大问题作出决议,并依法任免国家机关工作人员。闭会期间,多次组织人民代表对政府和“两院”工作进行视察,督促县政府和法院、检察院执行代表大会决议,努力做好各项工作。

颍上县人大常委会主任、副主任一览表

表69

附:民国时期参议会

民国初年,设县参事会,后改县参议会,是国民党政府成立的所谓地方性咨询机构。参议由县知事委派,设议长1人。民国10年前后,各县才开始成立参议会。北伐战争后,国民党中央宣传部实行所谓“训政”,参议会和参事会均裁。“训政”结束后,民国28年(1939年)7月20日,成立安徽省临时参议会。颍上县临时参议会是民国34年(1945年)4月1日成立。参议长许敬涵,副议长余奠宇,议员由县政府直接遴选,共10余人。此后,县政府奉令正式筹备民选。按要求需召开6次以上保民大会,经审核无异议者方可成立乡(镇)代表会,产生乡(镇)代表。但颍上因各派争权夺位,勾心斗角,乡(镇)代表会未有建立。直到民国35年(1946年),始成立各乡(镇)人民代表会,产生乡(镇)代表。1946年3月,选出各乡(镇)及各职业公会参议员共39人。同年秋,成立正式参议会,议长高鸣谦、副议长王惠忱。1947年,高鸣谦被罢免,议长由王惠忱充任,副议长余奠宇。

颍上曾有出席省、全国议会议员。清宣统元年(1909年),省咨议局成立,颍上县常凝章被选为省咨议员。清朝覆灭后,汤松年是民国第一届众议院议员。1923年曹锟“贿选总统”,汤松年投一票,得5000银元。民国36年(1947年),颍上常法毅被选为国民代表大会代表。

四、普选

中华人民共和国建国初期,地方召开各界人民代表会议,代行地方各级人民代表大会的职权。代表产生的办法,由地方人民政府邀请各界人士参加。

1953年3月1日,中央公布《各级人民代表大会选举法》。《选举法》规定,由选民自下而上,自上而下,反复酝酿、讨论、协商、提出代表候选人名单,用举手表决形式等额选举的办法,选举产生乡(镇)人民代表大会代表。各乡(镇)继而召开乡(镇)人民代表大会,听取乡(镇)人民政府工作报告,选举出乡(镇)长、副乡(镇)长和出席县人民代表大会代表。乡(镇)人民代表任期2年,县人民代表任期3年,全国人大代表任期5年。

1980年,中央颁布新的《选举法》。把选举办法改为无记名投票,差额选举,由选民直接选举乡(镇)和县人民代表大会代表。1982年12月开始,县、乡(镇)人民代表大会代表的任期均改为3年。

代表选举工作由各级选举委员会领导,代表大会由大会推选主席团领导。

选举工作做法大体分四步:第一步,健全组织,宣传动员;第二步,划分选区,选民登记,严肃审查选民资格;第三步,民主协商,推荐代表候选人,选举出县、乡(镇)代表;第四步,开好人民代表大会,选举正、副乡(镇)长、县长、副县长,县人民代表大会常务委员会主任、副主任、委员,人民法院院长,人民检察院检察长。

附:民国时期选举简况

民国36年(1947年),国民政府宣传“实施宪政,还政于民”,进行全国性的“国大”选举。颍上县选举结果,常法毅当选为国大代表。

这次“国大”代表竞选过程,实际上是颍上国民党两大派别激烈较量的过程。一派以常法毅为首,属省府主席李品仙、县长韦勉之派系;一派系著名绅士、原临时县参议会参议长许敬涵为首。在竞选过程中,他们均大宴宾客,到处通电同僚,以孚民望,各派得力干将往返各选区,不择手段地争夺选票。当时的荆圩选区门前设有持枪警卫4人,对入场选民逐一询问选举对象,选举本派的即热情招待,否则不准入场。这种选举充分说明国民政府是强奸民意的假民主。直到颍上解放后,在国民党县政府遗留的选举箱内,还有统一填好成摞的选举国大代表的选票。

颍上县各界人民代表会议:

第一次会议于1949年11月14~17日在颍城召开,出席代表112人,听取和审议邵剑秋《关于颍上县民主政府十个月的工作报告》。会议收到提案208件,通过剿匪反霸、实行减租、兴修水利、生产救灾、开办冬学的决议。选举产生第一届各界人民代表会议常务委员会委员13名,主席宁之祥(县委书记兼),常委6人、执委6人。

第二次会议于1950年4月2~4日召开。出席代表315人。由政府代表报告5个月来的工作开展情况。宁之祥作《春耕、生救、准备土地改革和兴修水利的报告》。会议讨论通过关于春耕、生产救灾、兴修水利、宣传土改、拥军优属、发展工商、卫生防疫、开展社教、组织就业、发动妇女等10项决议。选举产生常务委员会,委员15人,宁之祥为主席。

第三次会议于1950年6月9~11日召开。会议听取邵剑秋的《政府工作报告》;通过贯彻午征工作政策、生产救灾、加强田间管理、整顿生产互助组、加强防汛,宣传“土改”、实行减租、解决就业等12项决议。

第四次会议于1950年9月19日召开。订出生产自救、战胜灾荒等10项决议。

第五次会议资料无考。

第六次会议于1951年1月10~12日召开。宁之祥致开幕词,邵剑秋作政府工作报告。会议主要解决生产、镇压反革命、治淮、“土改”和抗美援朝中的重要问题。

第七次会议于1951年12月23~26日召开。会议听取邵剑秋的《治淮、增产节约报告》,曾崇的《“土改”和“镇反”工作报告》。

第八次会议于1952年3月16~18日召开。会议听取邵剑秋关于《春耕春种、防旱、防疫、备荒、治淮等工作报告》。

第九次会议于1952年6月10日召开。会议听取邵剑秋的政府工作报告;讨论生产、防汛、救灾、防疫等4项工作。各区代表作大会发言,交流经验,表示态度。葛宝林作总结。

第十次会议于1952年10月5日召开,出席代表488人,实到代表中工人代表24人,农民代表175人,妇女代表148人,青年代表15人,文教界代表17人,工商界代表25人,自由职业代表16人,政府代表10人,少数民族代表15人,特邀代表10人,军烈属和荣军代表15人,军代表10人,其他代表8人。

第十一次会议于1952年12月24日召开。会议主要解决生产救灾、治理淮河、排除内涝、提高互助组、民主建政、物资交流、镇压反革命、思想改造等问题。

第十二次会议于1953年3月15日召开。共推选代表500人(其中工人代表24人、农民代表175人、妇女代表146人、青年代表16人、学生代表1人、文教界代表16人、工商界代表24人、烈军属代表15人、合作社代表1人、公私营企业代表3人、自由职业代表15人、政府代表2人、各党派代表2人、人武部代表15人、回族代表18人、机关代表18人、其他代表9人),实到代表493人。会议听取政府工作报告和今后意见。共收提案12类,105案,557件。会议通过生救、治淮、贯彻《婚姻法》和继续加强抗美援朝教育等7项决议。选出常务委员,建立联系制度。

第十三次会议于1953年7月3~6日召开。出席代表463人。会议听取政府首席代表关于3个月来的工作报告;讨论以生产为中心的抗旱保苗、夏种、防汛、开展夏季卫生防疫、加强市场管理、厉行节约、反对浪费等工作。

第十四次会议于1953年9月11~15日召开。出席代表493人。会议主要议题是:继续以生产救灾为中心,做好秋收秋种、节约备荒及整顿互助合作组织。结合讨论搞好市场管理、粮食收购、普选、民兵、治安、文教卫生及贯彻《婚姻法》等工作,最后形成11项决议。

第十五次会议于1953年12月4~9日召开。出席代表465人。会议的主要议题是:宣传过渡时期的总路线、总任务、总政策和完成冬季生产、收购杂粮等任务。共收提案526件。最后作出相应的决议。

第十六次会议于1954年5月25~29日召开。出席代表429人。会议主要议题是:以夏收、夏种、防旱、防涝、农业“三改”捕虫及互助合作为中心,结合贯彻午征、统购统销等工作。会议听取政府工作报告和今后工作意见,收提案534件,合并为176案。最后讨论通过夏收夏种、缴纳公粮、文教、治安和加强工商界爱国守法教育等5项决议。

二、县人民代表会

颍上县人民代表大会,从1954年7月~1987年5月,历经10届。

第一届人民代表大会第一次会议于1954年7月5~9日在颍城召开。出席代表390人。大会主要议题是:以贯彻发展互助合作为中心,开展生产救灾工作,继续深入地宣传总路线和《宪法》,进一步提高人民的社会主义思想觉悟。会议选举邵甫为县长,王致祥、酆永和为副县长,组成颍上县第一届人民政府委员会;选举出席省人民代表大会代表11人。

首届二次人民代表大会于1954年12月11~15日召开。出席代表264人。会议听取政府工作报告及今后任务;主要工作以互助合作为中心,开展生产救灾。作出继续宣传总路线和《宪法》以及人民代表大会精神的决议。

首届三次人民代表大会于1955年10月9~12日召开。会议听取政府工作报告及今后工作意见。讨论通过为实现第一个五年计划而奋斗、做好秋冬农业生产、关于农业合作化问题、关于肃清一切反革命分子、关于地方筹款使用等6项决议。

第二届人民代表大会第一次会议于1957年1月19~22日召开。实到代表286人。主要议题是:听取县政府工作报告及今后意见;明确以生产救灾和整社为中心,搞好副业生产和粮食工作;讨论通过生产救灾、农田水利、治安、节约、财经等7项决议。选举新的县人民委员会委员21名,林尚文为县长,唐振武、许廴二届人大二次会议于1957年6月22日召开。出席代表286人,列席代表274人,主要议题是:审查解决42条提案,通过农业生产10项决议。增选王致祥为副县长。

第三届人民代表大会于1958年5月30~6月3日召开。实到代表239人,列席代表112人。主要议题是:听取县政府《关于1957年以来的工作检查总结和1958年6月份工作意见的报告》;通过10项决议。选举林尚文为县长,唐振武、荀宜芳、王国桢为副县长;赵国华为县人民法院院长,并选举出席省第二届人民代表大会代表。

第四届人民代表大会于1961年8月21~22日召开。出席代表224人,列席代表42人。会议听取县人民委员会工作报告;收集提案178件,合并46案。会议选出颍上县人民委员会委员21名,林尚文为县长、荀宜芳、花雪涛、唐振武、杨文林为副县长;做出关于农副业生产、水利建设、工业、交通运输、财贸、政法、文教等8项决议。

第五届人民代表大会第一次会议于1963年11月19~23日召开。实到代表334人,缺席119人。会议听取县人民委员会的工作报告;选举高质良为县长,荀宜芳、唐振武、花雪涛为副县长;赵国华为县人民法院院长。共收提案293件。

五届人大二次会议于1964年7月20~23日召开。出席代表270人,列席代表32人。会议听取连学文的《当前国内外形势的时事报告》;高质良的《上半年政府工作及今后意见的报告》。大会进行认真讨论,一致通过批准这个报告,并做出决议。

第六届人民代表大会于1965年12月26~29日召开。会议检查总结上届人民委员会的工作,贯彻1966年工作任务;听取县人民委员会的《关于1965年政府工作报告》;选举李梦钰为县长、王仁政、成广富、韩凤山为副县长。

颍上县革命委员会成立于1968年8月15日,由21人组成常务委员会。根据1975年《宪法》规定“地方各级革命委员会又是地方各级人民代表大会的常设机关”,县革委会成立列为第七届人民代表大会(1978年《宪法》又规定“革命委员会是地方政府”,因此有关革命委员会的内容列入政府机构)。

第八届人民代表大会第一次会议于1980年5月25~30日召开。出席代表710人,缺席38人,特邀代表36人。会议听取和审议革命委员会工作报告,审议1979年财政决算和1980年财政预算报告,审议县人民法院和县人民检察院的工作报告;选出人大常务委员21名,刘耀华为主任,武秀升、李善庆、岳友仁、王子健、胡汉章、吴延玺为副主任,大会选举孙潮海为县长,王化成、蔡允谦、任治政、刘克俭为副县长;杨志铎为县人民法院院长;宋友德为人民检察院检察长。

八届人大二次会议于1982年1月13~15日召开。出席代表565人,特邀代表4人。会议增选高忠务为县人大常务委员会副主任。

八届人大三次会议于1983年3月28~30日召开。出席代表574人,特邀代表8人。补选武秀升为县人大常委会主任,袁永森为县长。

第九届人民代表大会第一次会议于1984年5月15~18日召开。出席代表395人,缺席25人,特邀代表13人。大会审议政府工作报告、人大常委会工作报告、县法院与县检察院工作报告以及财政决算、预算报告。选举人大常务委员会委员23名,袁国瑞为主任,岳友仁、吴延玺、任治政、牛广义、孙景洲、郑维经、刘学瑾、岳法宾为副主任;选举张新宇为县长,刘振銮、马来勋、钟德献、蔡允谦、为副县长;王冰清为县法院院长;焦俊之为县检察院检察长。

九届人大二次会议于1985年5月4~7日召开。出席代表419人,特邀代表19人,列席人员171人。代表向大会共提出各种议案、建议和批评意见112件。大会审议通过张新宇的政府工作报告、1984年的财政决算和1985年的财政预算报告、法院和检察院的工作报告及人大常委会工作报告。补选陈廷波为人大常务委员。

第十届人民代表大会于1987年5月7~10日召开。出席代表392人,列席代表260人,特邀代表32人。会议听取和审议政府工作报告,审议1986年财政决算和1987年财政预算报告,审议县人大常委会的工作报告及县法院、县检察院的工作报告。选举出县人大常委会委员20名,袁国瑞为主任,蔡允谦、牛广义、刘学瑾、岳法宾、王朝隆、王举、马来武为副主任;选举张新宇为县长,刘振銮、王心云、马来勋、邢振刚、杨传文、王建华为副县长;王冰清为县法院院长;徐士兴为检察院检察长。

三、县人大常委会

《中华人民共和国宪法》规定,县以上各级人民代表大会设立常务委员会。为县人民代表大会常设机关。1980年5月,颍上成立县人民代表大会常务委员会。

常委会设主任1人,副主任8人,并设5委1室(法制工作委员会、财经工作委员会、科教文卫工作委员会、城乡建设工作委员会、代表资格审查委员会和办公室)。

县人大常委会历经三届,共召开60次常务委员会会议,每次会议都听取和审议县人民政府、县人民检察院、县人民法院的工作报告,对有关重大问题作出决议,并依法任免国家机关工作人员。闭会期间,多次组织人民代表对政府和“两院”工作进行视察,督促县政府和法院、检察院执行代表大会决议,努力做好各项工作。

颍上县人大常委会主任、副主任一览表

表69

附:民国时期参议会

民国初年,设县参事会,后改县参议会,是国民党政府成立的所谓地方性咨询机构。参议由县知事委派,设议长1人。民国10年前后,各县才开始成立参议会。北伐战争后,国民党中央宣传部实行所谓“训政”,参议会和参事会均裁。“训政”结束后,民国28年(1939年)7月20日,成立安徽省临时参议会。颍上县临时参议会是民国34年(1945年)4月1日成立。参议长许敬涵,副议长余奠宇,议员由县政府直接遴选,共10余人。此后,县政府奉令正式筹备民选。按要求需召开6次以上保民大会,经审核无异议者方可成立乡(镇)代表会,产生乡(镇)代表。但颍上因各派争权夺位,勾心斗角,乡(镇)代表会未有建立。直到民国35年(1946年),始成立各乡(镇)人民代表会,产生乡(镇)代表。1946年3月,选出各乡(镇)及各职业公会参议员共39人。同年秋,成立正式参议会,议长高鸣谦、副议长王惠忱。1947年,高鸣谦被罢免,议长由王惠忱充任,副议长余奠宇。

颍上曾有出席省、全国议会议员。清宣统元年(1909年),省咨议局成立,颍上县常凝章被选为省咨议员。清朝覆灭后,汤松年是民国第一届众议院议员。1923年曹锟“贿选总统”,汤松年投一票,得5000银元。民国36年(1947年),颍上常法毅被选为国民代表大会代表。

四、普选

中华人民共和国建国初期,地方召开各界人民代表会议,代行地方各级人民代表大会的职权。代表产生的办法,由地方人民政府邀请各界人士参加。

1953年3月1日,中央公布《各级人民代表大会选举法》。《选举法》规定,由选民自下而上,自上而下,反复酝酿、讨论、协商、提出代表候选人名单,用举手表决形式等额选举的办法,选举产生乡(镇)人民代表大会代表。各乡(镇)继而召开乡(镇)人民代表大会,听取乡(镇)人民政府工作报告,选举出乡(镇)长、副乡(镇)长和出席县人民代表大会代表。乡(镇)人民代表任期2年,县人民代表任期3年,全国人大代表任期5年。

1980年,中央颁布新的《选举法》。把选举办法改为无记名投票,差额选举,由选民直接选举乡(镇)和县人民代表大会代表。1982年12月开始,县、乡(镇)人民代表大会代表的任期均改为3年。

代表选举工作由各级选举委员会领导,代表大会由大会推选主席团领导。

选举工作做法大体分四步:第一步,健全组织,宣传动员;第二步,划分选区,选民登记,严肃审查选民资格;第三步,民主协商,推荐代表候选人,选举出县、乡(镇)代表;第四步,开好人民代表大会,选举正、副乡(镇)长、县长、副县长,县人民代表大会常务委员会主任、副主任、委员,人民法院院长,人民检察院检察长。

附:民国时期选举简况

民国36年(1947年),国民政府宣传“实施宪政,还政于民”,进行全国性的“国大”选举。颍上县选举结果,常法毅当选为国大代表。

这次“国大”代表竞选过程,实际上是颍上国民党两大派别激烈较量的过程。一派以常法毅为首,属省府主席李品仙、县长韦勉之派系;一派系著名绅士、原临时县参议会参议长许敬涵为首。在竞选过程中,他们均大宴宾客,到处通电同僚,以孚民望,各派得力干将往返各选区,不择手段地争夺选票。当时的荆圩选区门前设有持枪警卫4人,对入场选民逐一询问选举对象,选举本派的即热情招待,否则不准入场。这种选举充分说明国民政府是强奸民意的假民主。直到颍上解放后,在国民党县政府遗留的选举箱内,还有统一填好成摞的选举国大代表的选票。