目录

第一节 教育管理

管理机构

元至清朝,在黉宫设县儒学署,设教谕1名,训导1—2名,管理全县学务。光绪三十四年(1908年),县衙设劝学所。

民国元年(1912年),县署设学务科,民国2年改为第三科。民国17年3月,改称教育科。民国20年改称教育局,民国28年复为教育科。

民国28年3月,蒙城县民主政府设文教科。1955年2月,文教科分为教育科、文化科。1957年5月,教育科、文化科合并成立文教局。1965年5月,文教局撤销,教育局建立。1969年9月,县革命委员会政治工作组下设教育小组。1970年6月,恢复教育局,内设教研室、工会及中教股、小教股。1978年后,教育局增设人秘、业余教育、监察、老干部等股。各区设教育领导小组办公室。1985年,教育局有职工59人,各区教办室职工35人。

校务管理

明清时期,书院由官聘山长、司训、司事、司厘共同管理院务。私塾、一塾一师,塾师管理学生。

民国时期,小学,校长统管全校的人事、财务(乡中心小学校长由乡长兼任,配教导主任具体管理校务)。中学,校长统管校务,教导主任管教务,事务主任管财务,训导主任管思想教育,教官管军训。

建国初期,一般小学,校长主管教务,乡中心小学配教导主任,区中心小学配会计,分管财务。1958年,区、乡中心小学配中共党员校长。“文化大革命”期间,学校成立革命委员会,实行贫下中农管理学校。1978年后,恢复校长、教导主任负责制。中学,校长(是中共党员的兼党支部书记)统管校务,秘书协助校长工作,教导主任管教务,总务主任管后勤,共青团团委书记管思想教育,工会主席管教职工福利。

学籍管理

小学民国时期,各校自管学籍。50年代,招收年满7—14周岁儿童入初等小学。初小升入高小,举行升学考试,择优录取。60年代,部分小学实行五年一贯制。

中学建国前后,以校为单位举行招生考试,择优录取。1957年,全县开始统一招生,统一分配。全地区统一考试,择优录取重点高中及中专新生。“文化大革命”期间,改为推荐升学制。1977年,恢复升学统考制。1981年始,初中毕业生先按分配名额举行预选考试,择优选报考生参加高中、中专统一考试。技工学校由劳动局单独举行招生考试。学籍收归教育局统管,各校学生每学期成绩报局存档,严格控制留级名额。应届初中毕业生升学考试,录取分数线低于历届生30—50分。学生休学、转学,学校发给证明。初三学生休学、外地转入及开除学籍者需经县教育局核准。转入蒙城一中者,需经地区教育局批准。

教育经费

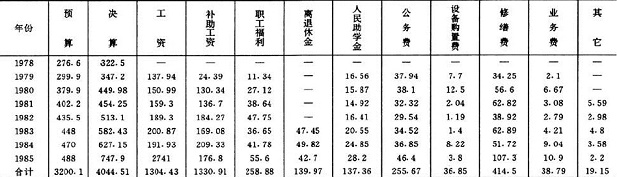

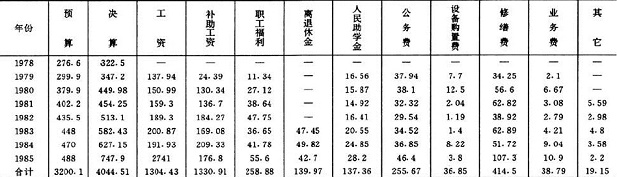

明清时期,办学费用由地方捐助或学田收入解决。康熙十六年(1677年),官办县学年支白银210两,占县财政支出15%。民国29年(1940年),县财政支付县立中学及29所乡镇完小经费2万元。国民学校经费由地方自筹,县财政补贴。私立或民办学校的经费主要是学费或学产收入。建国后,公立学校经费及民办教师的补助由县财政拨款。教育经费约占年财政支出的25—40%:1953年为50万元;1957年为100万元;1962年为150万元;1978年后,每年平均递增10.4%(如表)。1980年后,群众集资逐年增多,1982年集资253.7万元,新建校舍2768间,购置课桌1012张。1985年集资479.3万元,用于民师工资170万元,建校费309.3万元,建校舍2768间,购桌椅2.4万件。

蒙城县直机关1978-1985年教育经费统计表

单位:(万元)

元至清朝,在黉宫设县儒学署,设教谕1名,训导1—2名,管理全县学务。光绪三十四年(1908年),县衙设劝学所。

民国元年(1912年),县署设学务科,民国2年改为第三科。民国17年3月,改称教育科。民国20年改称教育局,民国28年复为教育科。

民国28年3月,蒙城县民主政府设文教科。1955年2月,文教科分为教育科、文化科。1957年5月,教育科、文化科合并成立文教局。1965年5月,文教局撤销,教育局建立。1969年9月,县革命委员会政治工作组下设教育小组。1970年6月,恢复教育局,内设教研室、工会及中教股、小教股。1978年后,教育局增设人秘、业余教育、监察、老干部等股。各区设教育领导小组办公室。1985年,教育局有职工59人,各区教办室职工35人。

校务管理

明清时期,书院由官聘山长、司训、司事、司厘共同管理院务。私塾、一塾一师,塾师管理学生。

民国时期,小学,校长统管全校的人事、财务(乡中心小学校长由乡长兼任,配教导主任具体管理校务)。中学,校长统管校务,教导主任管教务,事务主任管财务,训导主任管思想教育,教官管军训。

建国初期,一般小学,校长主管教务,乡中心小学配教导主任,区中心小学配会计,分管财务。1958年,区、乡中心小学配中共党员校长。“文化大革命”期间,学校成立革命委员会,实行贫下中农管理学校。1978年后,恢复校长、教导主任负责制。中学,校长(是中共党员的兼党支部书记)统管校务,秘书协助校长工作,教导主任管教务,总务主任管后勤,共青团团委书记管思想教育,工会主席管教职工福利。

学籍管理

小学民国时期,各校自管学籍。50年代,招收年满7—14周岁儿童入初等小学。初小升入高小,举行升学考试,择优录取。60年代,部分小学实行五年一贯制。

中学建国前后,以校为单位举行招生考试,择优录取。1957年,全县开始统一招生,统一分配。全地区统一考试,择优录取重点高中及中专新生。“文化大革命”期间,改为推荐升学制。1977年,恢复升学统考制。1981年始,初中毕业生先按分配名额举行预选考试,择优选报考生参加高中、中专统一考试。技工学校由劳动局单独举行招生考试。学籍收归教育局统管,各校学生每学期成绩报局存档,严格控制留级名额。应届初中毕业生升学考试,录取分数线低于历届生30—50分。学生休学、转学,学校发给证明。初三学生休学、外地转入及开除学籍者需经县教育局核准。转入蒙城一中者,需经地区教育局批准。

教育经费

明清时期,办学费用由地方捐助或学田收入解决。康熙十六年(1677年),官办县学年支白银210两,占县财政支出15%。民国29年(1940年),县财政支付县立中学及29所乡镇完小经费2万元。国民学校经费由地方自筹,县财政补贴。私立或民办学校的经费主要是学费或学产收入。建国后,公立学校经费及民办教师的补助由县财政拨款。教育经费约占年财政支出的25—40%:1953年为50万元;1957年为100万元;1962年为150万元;1978年后,每年平均递增10.4%(如表)。1980年后,群众集资逐年增多,1982年集资253.7万元,新建校舍2768间,购置课桌1012张。1985年集资479.3万元,用于民师工资170万元,建校费309.3万元,建校舍2768间,购桌椅2.4万件。

蒙城县直机关1978-1985年教育经费统计表

单位:(万元)