目录

第二节 教师

教师任用

明清时期,私塾教师由办学人自任或聘任。民国时期,教师由校长或学校董事会聘任,报教育主管部门备案。民国5年(1916年),全县公办小学教师24人,私塾教师55人。民国35年全县聘任小学教师913人,中学教师42人。建国初,县人民政府招收一批民办教师,到小学任教498人,中学21人。1952年,中、小学教师转为国家干部身份。1956年新招87名民办教师。1958年后,公立中小学教师主要来源于师范院校毕业生,民办教师由社队聘任。1976年全县中小学教师5659人,其中民办教师3071人。1984年小学任课教师为110人,中等学校任课教师2047人。1985年,全县有教师7133人,其中民办教师4194人。

教师素质

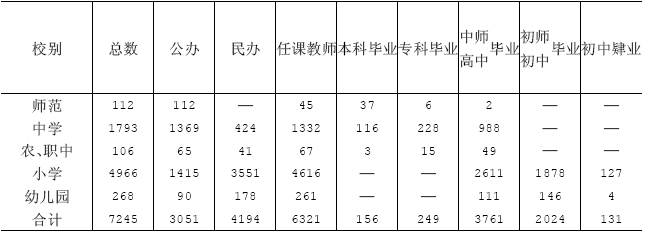

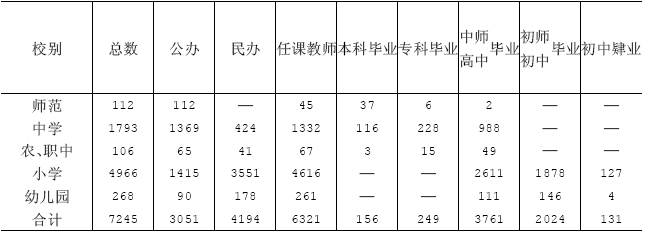

清末至民国初期,教师多系文童、文生。民国13年(1924年),全县塾师100人,其中文童、文生87人。民国33年全县教职工750人,在教师中大学本科18人,专科10人,师范229人,中学毕业生147人,小学以下317人。建国后,大、中专院校毕业生不断充实到教师队伍中来,原有教师通过培训素质得到提高。1985年,全县任课教师6321人,其中:本科156人,专科249人,中师或高中毕业生3761人,初中2024人,初中以下131人。

蒙城县1985年教职工基本情况统计表

教师待遇

明清时,应聘私塾教师除膳食由聘任人解决外,一般年薪粮300公斤左右。民国初年,应聘中小学教师实行任课定资,初小教师月薪8—12银元,高小12—20银元。

民国32年(1943年)改为实物工资:初小教师月薪小麦120—140斤,高小180—200斤,中学300—400斤。建国初,教师工资实行民办公助,每月国家补助粮40公斤。1952年实行折实工分制(按行情定分值,每分在0.27元上下浮动),小学教师80—120工分,中学教师120—150工分,并享受公费医疗、福利和遗属补助等国家职工待遇。1956年工资改革,按规定评定级别,初小教师29.5—34元,高小教师34—54元,中学教师45—74.5元。民办教师由高级社发给,参加分配。人民公社时期,民办教师由人民公社或生产大队统一提取,分午秋两季付给。1980年,全县民办教师人均月工资50元。民办教师承包一份土地,另外享受国家补贴和集体补助,每人每年补助250—300元。优秀民办教师可根据国家下达的招干指标,转为公办教师。1985年实行工资改革,比行政干部多增加教龄补贴(最高每月不超过10元),担任班主任的另增加班主任补贴(小学每月5元,中学每月7元)。中教五级和小教三级以上教师,享受讲师级待遇,家属系农业户口的转为非农业户口。全县离休教师125人,退休教师429人。离休领原工资的100%,退休领原工资的75—95%,同时发给安家费。

师资培训

民国时期,继续开办几期师资培训班,共培训200余人。1952年,教育部下达《关于大量短期培训初等及中等教育师资的决定》,本县抽调一部分优秀中小学教师到高等或中等师范进修。1955年,本县初中以下文化程度的教师100多人,分别去亳县、凤台师范进修。1964年在蒙城师范轮训全县小学校长、教导主任。县办师范函授站,对达不到中师水平的小学教师500余人,进行培训。1980年成立教师进修学校,培训中学理化教师46人及接班顶替达不到高中程度的新教师108人。蒙城师范函授部在各区设辅导站,低于中师文化程度的2247名民办教师,参加函授学习。

明清时期,私塾教师由办学人自任或聘任。民国时期,教师由校长或学校董事会聘任,报教育主管部门备案。民国5年(1916年),全县公办小学教师24人,私塾教师55人。民国35年全县聘任小学教师913人,中学教师42人。建国初,县人民政府招收一批民办教师,到小学任教498人,中学21人。1952年,中、小学教师转为国家干部身份。1956年新招87名民办教师。1958年后,公立中小学教师主要来源于师范院校毕业生,民办教师由社队聘任。1976年全县中小学教师5659人,其中民办教师3071人。1984年小学任课教师为110人,中等学校任课教师2047人。1985年,全县有教师7133人,其中民办教师4194人。

教师素质

清末至民国初期,教师多系文童、文生。民国13年(1924年),全县塾师100人,其中文童、文生87人。民国33年全县教职工750人,在教师中大学本科18人,专科10人,师范229人,中学毕业生147人,小学以下317人。建国后,大、中专院校毕业生不断充实到教师队伍中来,原有教师通过培训素质得到提高。1985年,全县任课教师6321人,其中:本科156人,专科249人,中师或高中毕业生3761人,初中2024人,初中以下131人。

蒙城县1985年教职工基本情况统计表

教师待遇

明清时,应聘私塾教师除膳食由聘任人解决外,一般年薪粮300公斤左右。民国初年,应聘中小学教师实行任课定资,初小教师月薪8—12银元,高小12—20银元。

民国32年(1943年)改为实物工资:初小教师月薪小麦120—140斤,高小180—200斤,中学300—400斤。建国初,教师工资实行民办公助,每月国家补助粮40公斤。1952年实行折实工分制(按行情定分值,每分在0.27元上下浮动),小学教师80—120工分,中学教师120—150工分,并享受公费医疗、福利和遗属补助等国家职工待遇。1956年工资改革,按规定评定级别,初小教师29.5—34元,高小教师34—54元,中学教师45—74.5元。民办教师由高级社发给,参加分配。人民公社时期,民办教师由人民公社或生产大队统一提取,分午秋两季付给。1980年,全县民办教师人均月工资50元。民办教师承包一份土地,另外享受国家补贴和集体补助,每人每年补助250—300元。优秀民办教师可根据国家下达的招干指标,转为公办教师。1985年实行工资改革,比行政干部多增加教龄补贴(最高每月不超过10元),担任班主任的另增加班主任补贴(小学每月5元,中学每月7元)。中教五级和小教三级以上教师,享受讲师级待遇,家属系农业户口的转为非农业户口。全县离休教师125人,退休教师429人。离休领原工资的100%,退休领原工资的75—95%,同时发给安家费。

师资培训

民国时期,继续开办几期师资培训班,共培训200余人。1952年,教育部下达《关于大量短期培训初等及中等教育师资的决定》,本县抽调一部分优秀中小学教师到高等或中等师范进修。1955年,本县初中以下文化程度的教师100多人,分别去亳县、凤台师范进修。1964年在蒙城师范轮训全县小学校长、教导主任。县办师范函授站,对达不到中师水平的小学教师500余人,进行培训。1980年成立教师进修学校,培训中学理化教师46人及接班顶替达不到高中程度的新教师108人。蒙城师范函授部在各区设辅导站,低于中师文化程度的2247名民办教师,参加函授学习。