目录

(一)历代人口

明万历三十二年(1604),石埭有1588户,10118人,是为最早的人口记载。清顺治二年(1645)全县仅有9369人。自康熙以后人丁逐年有所增加。清康熙《石埭县志》载,本县“人稠地狭,厥田高高下下,无十亩五亩方畦园壁者,故耕耨不足以给,多贩乘外境间”。康熙元年(1662)全县为9550人,六年为9560人。乾隆四十四年(1779)全县人口已达33180人。咸丰年间(1851~1861),太平军与清军在县内争战激烈,因战争与灾荒死亡及避难出走等原因,人口急剧下降,至同治三年(1864),“城乡各户人口,仅存十分之一、二”(民国《石埭县大事记稿》载)。

民国21年(1932),安徽省民政厅调查本县户口为9556户,48403人。之后,因连年内战,及血吸虫病和其他地方病的流行,严重地威胁了居民的生存。乌竹乡在抗战时期被抓走的壮丁达640余人次,其中三分之一战死,撇下的家庭人员,因生活无靠,饥寒交迫,先后死去700余人。清末珂田乡珂田村有730人,后百分之七十的人相继死于血吸虫病,至解放前夕,全村仅剩200余人。据1949年统计,全县人口37155人,为民国21年人口总数的76.7%。

建国后,山区人民生活条件逐步得到改善,人口死亡率明显下降,1958年石埭县总人口达50951人。

1965年石台县复建,因区域更动,人口相应起了变化。是年,全县总人口77243人,至1985年,人口增至101869人。二十年间,人口增长近32%。

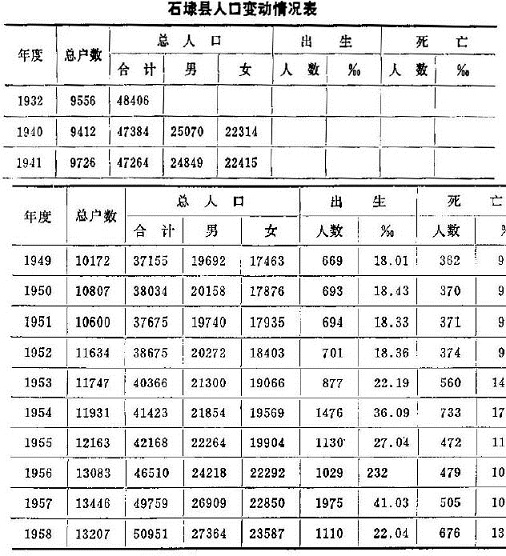

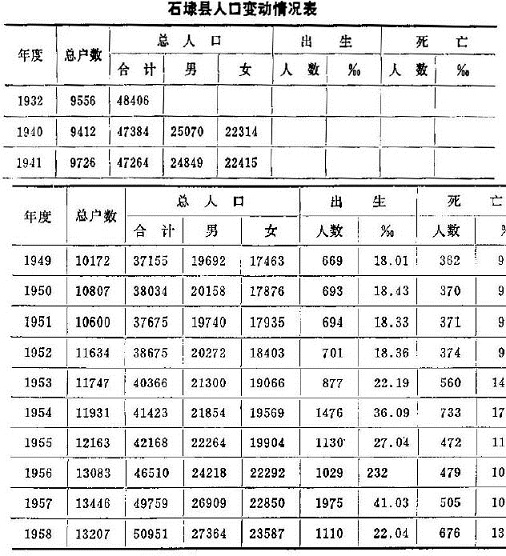

石埭县人口变动情况表

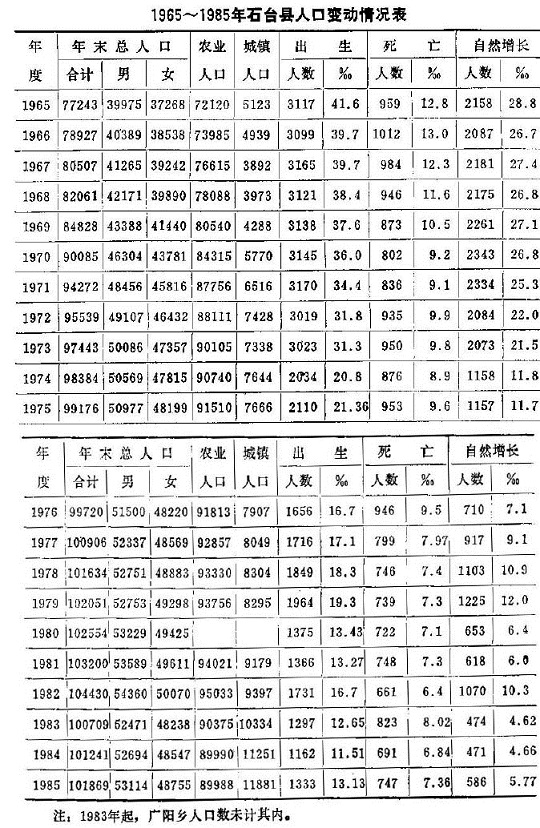

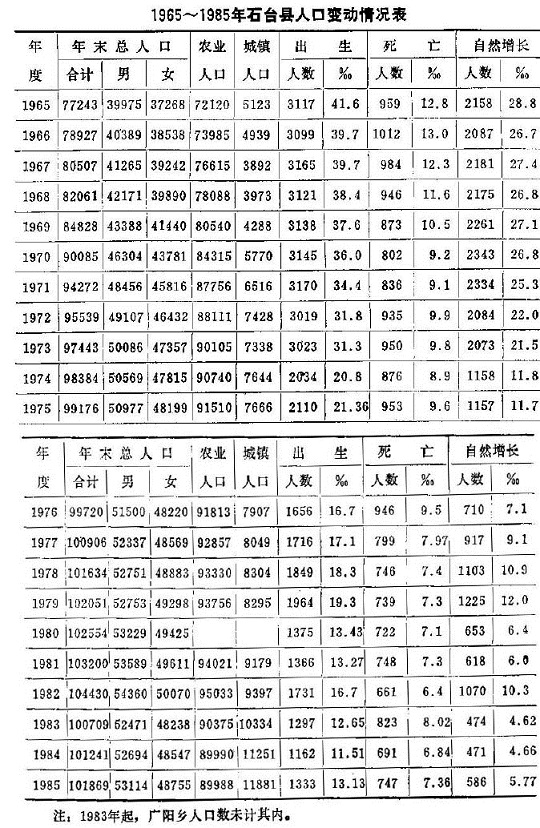

1965~1985年石台县人口变动情况表

民国21年(1932),安徽省民政厅调查本县户口为9556户,48403人。之后,因连年内战,及血吸虫病和其他地方病的流行,严重地威胁了居民的生存。乌竹乡在抗战时期被抓走的壮丁达640余人次,其中三分之一战死,撇下的家庭人员,因生活无靠,饥寒交迫,先后死去700余人。清末珂田乡珂田村有730人,后百分之七十的人相继死于血吸虫病,至解放前夕,全村仅剩200余人。据1949年统计,全县人口37155人,为民国21年人口总数的76.7%。

建国后,山区人民生活条件逐步得到改善,人口死亡率明显下降,1958年石埭县总人口达50951人。

1965年石台县复建,因区域更动,人口相应起了变化。是年,全县总人口77243人,至1985年,人口增至101869人。二十年间,人口增长近32%。

石埭县人口变动情况表

1965~1985年石台县人口变动情况表