目录

第四节 计划生育

1963年,县节制生育领导小组成立,开始用图片、文字巡回展览的方式,宣传、推行节制生育。“文化大革命”初期,节制生育受到干扰。1972年,成立计划生育委员会,下设办公室,日常工作逐步开展,节育手术在全县城乡得以推行。1978年春,县计划生育委员会正式列为常设机构。翌年,各乡镇都配备一名计划生育专职干部,形成一支计划生育专业队伍。1981——1985年,人口平均出生率由1976——1980年的18。22‰下降到10。53‰,人口平均自然增长率由12.36‰下降到7。86‰,累计少出生14401人,全县有142个无多胎生育的行政村。1979和1982年,县两次荣获安徽省计划生育先进单位称号;1986年3月,被评为全国计划生育先进集体。

一、晚婚晚育

1981年积极提倡晚婚晚育,男25周岁,女23周岁以上结婚为晚婚。女性24周岁以上生育为晚育。对晚育青年干部、职工除给予表扬、鼓励外,还给晚婚夫妇增加婚假20天,给晚育妇女增加产假30天,其工资、奖金按日常发放;农村晚婚晚育者参照执行。1986年与1981年相比,全县男子晚婚率由85%提高到97。6%,女性晚婚率由48%提高到73%,女子晚育率由61%提高到84%。

二、节育绝育

1963年始,逐步推广使用避孕药、避孕环、避孕套等避孕工具。1972年后,育龄夫妇有使用针剂避孕者,而较为普遍的则是人工引流。1973年12月,全县完成男性结扎输精管手术125例,女性结扎输卵管手术3502例,女性上避孕环3154例。

男女节育绝育手术,初有县医院可作。1970年后,普遍培训技术人员,全县可作节育绝育手术的医院明显增多。1986年,全县各医院都可作上环、女扎等节育绝育手术,男扎手术则多在县医院进行。

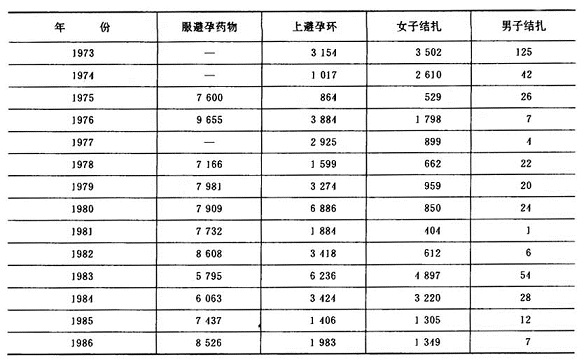

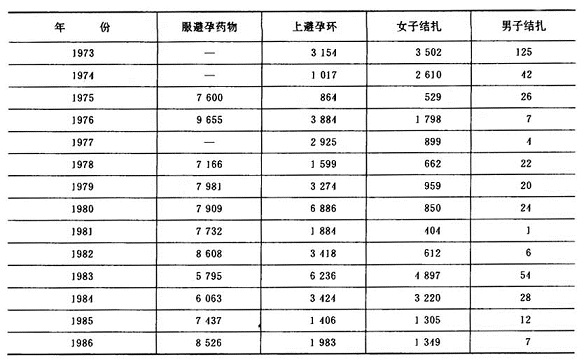

1973——1986年育龄男女节育、绝育情况表

三、优生优育

民国时期,近亲结婚和有遗传性疾病的结婚时有所见,所生婴儿,多有先天性缺陷和遗传性疾病。1958年始,县妇幼保健站首次办理婚前体格检查,后亦断亦续。1978年后,恢复婚前体质检查制度,规定男女结婚前需经县医院或县妇幼保健站检查,近亲和患有遗传性疾病的男女不得结婚,先天性遗传疾病和弱智婴儿受到控制。1979——1986年,城关地区婚前检查率达100%,其它乡镇为88%。

四、生育政策

1982年始,县人民政府联系实际,反复修正、完善生育政策,其基本政策为:①节育绝育免费,对已有一个孩子的夫妇,不论男方或女方实行节育绝育手术,其手术费、医药费、住院费全由国家报销,并酌情发给10至50元的营养费。节育绝育手术确保安全。1978——1986年,用于计划生育的经费达141。96万元。

②对只生一个孩子,不生第二胎者,发给《独生子女光荣证》和一次性奖金30元。国家机关或企事业单位对独生子女发放儿童保健金,男孩每月5元,女孩每月6元,发至14周岁;独生子女入托(儿所)、入学、参军、招工、分房等,同等条件均可得到优先照顾;其父母退休时增发5%的工资。农村独生子女亦可享有相应的待遇。如,分给双份自留地、自留山、减少公益负担等。

③提倡一对夫妇只生一个孩子,严格控制二胎,坚决杜绝多胎生育。凡属下列情况之一者,经过批准可予生第二胎:第一个孩子为非遗传性残疾,不能成为正常劳动力者;再婚夫妻双方原来共计只有两个孩子,现在家庭没有或只有一个孩子的;婚后不孕,收养一个孩子后,又怀孕要求生育的;独生子和独生女结婚的;农村男到有女无儿家结婚落户的(仅适用于姐妹中一人);农村兄弟数人只有一个有生育能力的;农村夫妻一方是独生子女的;二等乙级以上残废军人;夫妻双方都是少数民族的;夫妻一方从事井下作业连续5年以上,并继续从事井下工作,只生育一个女孩的;夫妻双方均为归国华侨的。

对未经批准,超计划生育者,则按规定予以行政或经济处罚。

一、晚婚晚育

1981年积极提倡晚婚晚育,男25周岁,女23周岁以上结婚为晚婚。女性24周岁以上生育为晚育。对晚育青年干部、职工除给予表扬、鼓励外,还给晚婚夫妇增加婚假20天,给晚育妇女增加产假30天,其工资、奖金按日常发放;农村晚婚晚育者参照执行。1986年与1981年相比,全县男子晚婚率由85%提高到97。6%,女性晚婚率由48%提高到73%,女子晚育率由61%提高到84%。

二、节育绝育

1963年始,逐步推广使用避孕药、避孕环、避孕套等避孕工具。1972年后,育龄夫妇有使用针剂避孕者,而较为普遍的则是人工引流。1973年12月,全县完成男性结扎输精管手术125例,女性结扎输卵管手术3502例,女性上避孕环3154例。

男女节育绝育手术,初有县医院可作。1970年后,普遍培训技术人员,全县可作节育绝育手术的医院明显增多。1986年,全县各医院都可作上环、女扎等节育绝育手术,男扎手术则多在县医院进行。

1973——1986年育龄男女节育、绝育情况表

三、优生优育

民国时期,近亲结婚和有遗传性疾病的结婚时有所见,所生婴儿,多有先天性缺陷和遗传性疾病。1958年始,县妇幼保健站首次办理婚前体格检查,后亦断亦续。1978年后,恢复婚前体质检查制度,规定男女结婚前需经县医院或县妇幼保健站检查,近亲和患有遗传性疾病的男女不得结婚,先天性遗传疾病和弱智婴儿受到控制。1979——1986年,城关地区婚前检查率达100%,其它乡镇为88%。

四、生育政策

1982年始,县人民政府联系实际,反复修正、完善生育政策,其基本政策为:①节育绝育免费,对已有一个孩子的夫妇,不论男方或女方实行节育绝育手术,其手术费、医药费、住院费全由国家报销,并酌情发给10至50元的营养费。节育绝育手术确保安全。1978——1986年,用于计划生育的经费达141。96万元。

②对只生一个孩子,不生第二胎者,发给《独生子女光荣证》和一次性奖金30元。国家机关或企事业单位对独生子女发放儿童保健金,男孩每月5元,女孩每月6元,发至14周岁;独生子女入托(儿所)、入学、参军、招工、分房等,同等条件均可得到优先照顾;其父母退休时增发5%的工资。农村独生子女亦可享有相应的待遇。如,分给双份自留地、自留山、减少公益负担等。

③提倡一对夫妇只生一个孩子,严格控制二胎,坚决杜绝多胎生育。凡属下列情况之一者,经过批准可予生第二胎:第一个孩子为非遗传性残疾,不能成为正常劳动力者;再婚夫妻双方原来共计只有两个孩子,现在家庭没有或只有一个孩子的;婚后不孕,收养一个孩子后,又怀孕要求生育的;独生子和独生女结婚的;农村男到有女无儿家结婚落户的(仅适用于姐妹中一人);农村兄弟数人只有一个有生育能力的;农村夫妻一方是独生子女的;二等乙级以上残废军人;夫妻双方都是少数民族的;夫妻一方从事井下作业连续5年以上,并继续从事井下工作,只生育一个女孩的;夫妻双方均为归国华侨的。

对未经批准,超计划生育者,则按规定予以行政或经济处罚。