目录

第二节 公路管理

一、公路管理体制

1957年前,公路系统的人、财、物、计划、技术等归省交通厅公路管理局领导和管理。

1958年,撤销省公路管理局,“三权”(人、财、业务)下放至地方交通管理部门领导。省厅管养路费收支计划和重点基建工程。

1961年,贯彻中央“调整、巩固、充实、提高”八字方针,省厅收回公路“三权”,恢复以省为主的条条领导。

1963年,省人委批转交通厅“关于公路养护实行统一领导,分级管理”的通知,将全省公路分为干线公路、县级公路、社队公路、专用公路四种。省交通厅公路航道局除直接领导地区养路段、市公路管理站外,在业务上领导全省公路养护和管理工作,并负责公路养护年度计划审查、上报、下达,统一征收养路费。干线公路和县级公路由省局分设地区公路管理段、市、县公路管理站直接养护和管理;社队公路由人民公社自管自养。专用公路由使用单位自修自养,文化大革命期间至1985年止,公路管理体制又一次变动。即:业务权、财权(包括物),由省公路局领导和管理。人事权和职工政治思想工作由地方交通部门负责。

〔铜陵市公路管理站〕1959年8月,建“铜陵市交通局养路大队”。有干部3人,4个道班,养护路段27公里。到1985年底,已发展到管理干部13名,全民所有制工人120名,养护里程增加到64.45公里。

二、公路养护

1954年,铜陵地区铜兴路建成通车后,铜官山矿务局即组成养路道班进行养护。1959年9月,铜陵县交通局养路队接养县辖段干、支线公路。1960年,铜陵市政工程筑路队接养了城市道路。公路养护始终贯彻执行“全面规划、加强养护、积极改善、重点提高、科学管理、保证畅通”的方针。好路率逐年有所提高。

〔养护方法〕1971年前,铜陵地区只有泥结碎石路面,养护方法有补坑槽、削路肩、疏通边沟、加铺磨耗层、撤铺松散保护层、洒水回砂。根据泥结碎石路面结构特点,提出“晴扫湿削”的养护方法,对提高路况起到一定作用。1971年开始有了黑色路面。养护方法是:补坑槽、削油包、整修搓板、封面、排水、清除路障等。黑色路面能在较长时间保持完好。

三、路政管理

在50年代,路政工作主要开展安全宣传活动,利用标语、画报、播讲交通安全常识。1963年,铜陵市、县两站均分别设置专职路政人员,逐步清除公路两侧的农作物,以保证路基的完整。

1966年文化大革命开始,路政工作无法发挥作用,公路遭到严重破坏,个别路段多年无法通车。1975年交通部颁发“公路养护暂行规定”,对路产、路权的管理作了明确规定,使路政工作有了法定的依据。

1982年,铜陵市、县两站及时充实路政队伍。路政人员在公安人员配合下,上路检查安全,清除路障,强行除各种违章建筑。仅在1983年,就清除路障43处,清除杂物1600立方米,搬除堆积的各种建筑材料6000余立方米,强行拆迁围墙3道110立方米,拆除违章建房两处,填塞砖窑12口,保障了车辆安全畅通。

四、养路费征收

公路养路费的征收按国家规定的“以路养路”的原则,由公路部门向车属单位征收。

〔资金管理〕养路费不列入地方财政收支预算,根据交通厅统收统支、专款专用,以路养路,自求平衡的原则,由省公路局编制年度收支计划,下达各地、市公路段、站执行。由各地、市所征收的养路费专户存储,定期统缴省公路局,养路经费按预算定期下拨。财务执行“收支两条线”。

〔养路费征收〕1963年,市公路管理站开始养路费征收业务,收费标准,专业运输汽车按营业额10%计征,社会车辆每月每吨征收70元。1965年,专业车辆调整为12%,非专业运输的车辆每月每吨按84元征收。“文革”期间漏收现象严重,养路费收入增长缓慢。

1979年后,加强了养路费征收工作,采取各种有效措施,做到应征不漏,应免不征,堵塞漏洞。同时实行养路费超收部份提50%由收费单位自用。1981年,改征收人员综合奖为超收提成奖。1984年,又实行经济责任承包,调动了单位和征收人员的积极性。

1985年6月1日起实行新的收费标准:交通部门公路运输企业的营运车辆,按营收的15%计征;企、事业单位和个人、联户的车辆、及交通运输企业的非营运车辆,和非交通部门的汽车队、运输队一律按每月每吨120元计征。

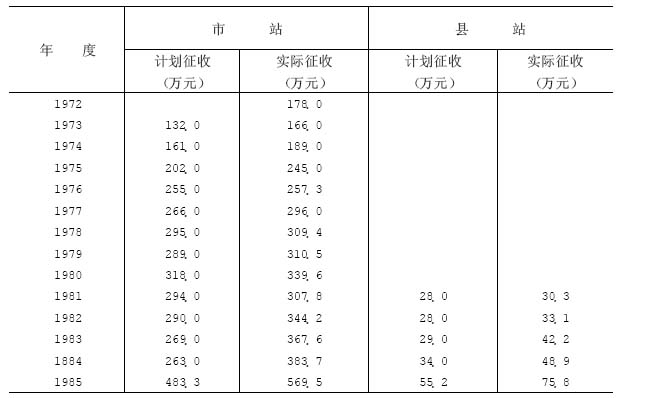

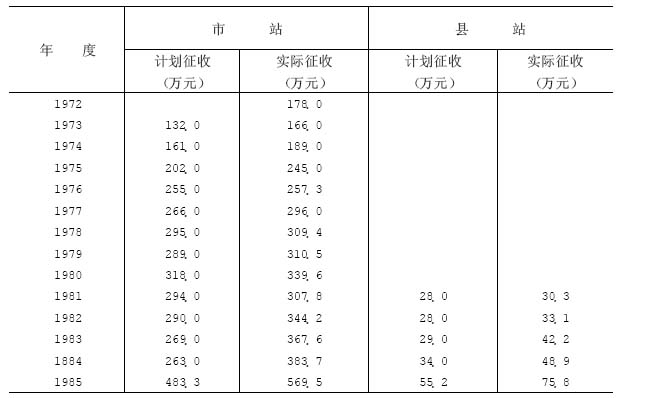

1972~1985年养路费收入情况表

五、交通量调查

交通量调查在80年代以前,由市公路管理部门作过多次,但不够系统、 全面。从1982年开始,进行比较系统观测。1984年普查线路12条、长达143公里。普查结果市区长江路交通量高达6265车次,繁木线最高达3800车次。1985年对城市出入口的交通量调查。铜大路2845车次,长江西路2038车次,天桥北路为1912车次,石城路2680车次。立新观测站12月份统计:繁木线月平均交通量4930车次,经折标为3157.8车次,第四季度平均为4701.9车次,朱畈观测站12月份统计月平均交通量1925.3车次,经折标为1806.6车次,第四季度平均为2144车次,经折标为1871.3车次。

1957年前,公路系统的人、财、物、计划、技术等归省交通厅公路管理局领导和管理。

1958年,撤销省公路管理局,“三权”(人、财、业务)下放至地方交通管理部门领导。省厅管养路费收支计划和重点基建工程。

1961年,贯彻中央“调整、巩固、充实、提高”八字方针,省厅收回公路“三权”,恢复以省为主的条条领导。

1963年,省人委批转交通厅“关于公路养护实行统一领导,分级管理”的通知,将全省公路分为干线公路、县级公路、社队公路、专用公路四种。省交通厅公路航道局除直接领导地区养路段、市公路管理站外,在业务上领导全省公路养护和管理工作,并负责公路养护年度计划审查、上报、下达,统一征收养路费。干线公路和县级公路由省局分设地区公路管理段、市、县公路管理站直接养护和管理;社队公路由人民公社自管自养。专用公路由使用单位自修自养,文化大革命期间至1985年止,公路管理体制又一次变动。即:业务权、财权(包括物),由省公路局领导和管理。人事权和职工政治思想工作由地方交通部门负责。

〔铜陵市公路管理站〕1959年8月,建“铜陵市交通局养路大队”。有干部3人,4个道班,养护路段27公里。到1985年底,已发展到管理干部13名,全民所有制工人120名,养护里程增加到64.45公里。

二、公路养护

1954年,铜陵地区铜兴路建成通车后,铜官山矿务局即组成养路道班进行养护。1959年9月,铜陵县交通局养路队接养县辖段干、支线公路。1960年,铜陵市政工程筑路队接养了城市道路。公路养护始终贯彻执行“全面规划、加强养护、积极改善、重点提高、科学管理、保证畅通”的方针。好路率逐年有所提高。

〔养护方法〕1971年前,铜陵地区只有泥结碎石路面,养护方法有补坑槽、削路肩、疏通边沟、加铺磨耗层、撤铺松散保护层、洒水回砂。根据泥结碎石路面结构特点,提出“晴扫湿削”的养护方法,对提高路况起到一定作用。1971年开始有了黑色路面。养护方法是:补坑槽、削油包、整修搓板、封面、排水、清除路障等。黑色路面能在较长时间保持完好。

三、路政管理

在50年代,路政工作主要开展安全宣传活动,利用标语、画报、播讲交通安全常识。1963年,铜陵市、县两站均分别设置专职路政人员,逐步清除公路两侧的农作物,以保证路基的完整。

1966年文化大革命开始,路政工作无法发挥作用,公路遭到严重破坏,个别路段多年无法通车。1975年交通部颁发“公路养护暂行规定”,对路产、路权的管理作了明确规定,使路政工作有了法定的依据。

1982年,铜陵市、县两站及时充实路政队伍。路政人员在公安人员配合下,上路检查安全,清除路障,强行除各种违章建筑。仅在1983年,就清除路障43处,清除杂物1600立方米,搬除堆积的各种建筑材料6000余立方米,强行拆迁围墙3道110立方米,拆除违章建房两处,填塞砖窑12口,保障了车辆安全畅通。

四、养路费征收

公路养路费的征收按国家规定的“以路养路”的原则,由公路部门向车属单位征收。

〔资金管理〕养路费不列入地方财政收支预算,根据交通厅统收统支、专款专用,以路养路,自求平衡的原则,由省公路局编制年度收支计划,下达各地、市公路段、站执行。由各地、市所征收的养路费专户存储,定期统缴省公路局,养路经费按预算定期下拨。财务执行“收支两条线”。

〔养路费征收〕1963年,市公路管理站开始养路费征收业务,收费标准,专业运输汽车按营业额10%计征,社会车辆每月每吨征收70元。1965年,专业车辆调整为12%,非专业运输的车辆每月每吨按84元征收。“文革”期间漏收现象严重,养路费收入增长缓慢。

1979年后,加强了养路费征收工作,采取各种有效措施,做到应征不漏,应免不征,堵塞漏洞。同时实行养路费超收部份提50%由收费单位自用。1981年,改征收人员综合奖为超收提成奖。1984年,又实行经济责任承包,调动了单位和征收人员的积极性。

1985年6月1日起实行新的收费标准:交通部门公路运输企业的营运车辆,按营收的15%计征;企、事业单位和个人、联户的车辆、及交通运输企业的非营运车辆,和非交通部门的汽车队、运输队一律按每月每吨120元计征。

1972~1985年养路费收入情况表

五、交通量调查

交通量调查在80年代以前,由市公路管理部门作过多次,但不够系统、 全面。从1982年开始,进行比较系统观测。1984年普查线路12条、长达143公里。普查结果市区长江路交通量高达6265车次,繁木线最高达3800车次。1985年对城市出入口的交通量调查。铜大路2845车次,长江西路2038车次,天桥北路为1912车次,石城路2680车次。立新观测站12月份统计:繁木线月平均交通量4930车次,经折标为3157.8车次,第四季度平均为4701.9车次,朱畈观测站12月份统计月平均交通量1925.3车次,经折标为1806.6车次,第四季度平均为2144车次,经折标为1871.3车次。