目录

第三节 客货运输

铜陵解放后,中国人民解放军利用铜陵至繁昌土大道抢修一条土公路,用汽车运输部队和军用物资,追击国民党溃军。铜陵建市后,公路运输发展迅速。1958年10月,铜陵有了市内公共汽车,铜陵市公共汽车站当时有2台苏式“老羊毛”改装客车,计40个座位,往返市至横港大轮码头, 运程13.5公里。1957年底,由芜湖汽车运输公司用一辆“解放”货车改装客车,专营铜陵至芜湖长途客运,运程100公里。至1985年,全市拥有载客汽车698辆,20780个座位。有专业汽车客运企业3家,拥有各种客车116辆,经营市内、长途、旅游等客运线路63条,长达3240.8公里,年客运量2192.7万人次。同时各厂矿和企业单位、都备有通勤车,为本厂职工上下班服务。在货运方面,从铜陵321地质队于1953年调进铜陵第一辆专用货车起,至1985年底止,全市载货汽车已达1748辆,7891吨位。特种汽车113辆,其中起重汽车37辆。专业汽车货运有3家。拥有载货汽车157辆,计936吨位。完成货运量61.93万吨,周转量2419.4万吨公里。除此外,铜陵各大厂矿、企业都建有汽车队,为本单位生产服务。党的十一届三中全会后,个体汽车运输专业户有所发展。1983年4月始有第一台私人汽车,1985年私人拥有汽车194辆,对全市运输起了一定作用。随着公路运输业的发展,自1959年起,相继建立了车辆监理所(站)和交通管理站,加强车辆和公路运输的管理 。

一、搬运

铜陵市搬运业务主要是码头、车站、其它固定地点的装卸和货物的短距离运输。短途搬运装卸、以人力劳动为主。60年代以来,开始发展搬运装卸机械化,到1985年大型货物的装卸,基本上实现了机械化或半机械化。

〔码头搬运〕扫把沟码头:1940年春,日军在铜陵成立“华中矿业公司铜官山矿营业所”。他们为掠夺铜矿资源,选择扫把沟港建设货运码头,并组织200余名码头工人,为其搬运矿石和其它物源。日军按进出口货物性质将200余名码头工人划分三个班,第一班将小火车运至码头的矿石卸下装船;第二个班负责搬运竹、木、柴、炭上船;第三个班专门负责日军运进所需日用品卸货任务。日军投降后,国民党政府接收了扫把沟码头。

1950年,国家确定铜官山为铜矿建设基地,扫把沟港区被重新开发和利用,码头工人开始复业。由于扫把沟搬运装卸业务日益增加,1954年11月,铜陵县搬运管理站由大通迁至扫把沟。码头工人组成搬运大队,隶属县搬运站。装散货时,如煤、黄沙等,采取肩挑人抬作业方式,搬运木材、机器等大件货物,用船绞关起来,岸上用钢轨铺路,用棍棒撬动移动。1952年,搬运大队从铜矿借来人力绞关一部,用此搬运进出口大件货物。1957年4月,市人委批准成立铜官山市搬运公司。原设在扫把沟码头的铜陵县搬运管理站迁回大通。市搬运公司成立初期共有职工600余人,其中在此码头担任搬运装卸任务的职工250人。同年7月,铜陵有色矿务局在此码头安装皮带运输机7台,皮带总长476米,宽为50公分。1959年6月,铜陵港务局在此成立第一装卸作业区(1973年10月改称第二作业区),从事装卸货物工作。1985年,码头装卸搬运机械共有:叉车1台,牵引车1台,轮胎吊车两台;履带吊车2台,浮吊2台,80公分皮带机18台,总长557.2米。水上最大起重力15吨,陆地最大起重力30吨。年搬运装卸量达44.4万吨。

横港(铜陵港)码头:1957年7月,横港开始建港。同年12月,大通和悦洲的大轮码头迁至横港 。原在该码头的搬运工人100余人,随码头的迁移而移入横港担任搬运装卸任务。当时搬运作业全靠肩挑,背驮、人抬、劳动强度很大。1958年,港务局在此始装地坑皮带运输机1台,皮带长320米,宽50公分。1959年第三季度,安徽省交通厅拨给港务局板车300部,同年12月,港务局在此设第二装卸作业区(1973年10月改为第一作业区)。60%的装卸任务由板车去完成。1960年元月,港务局在开展“双革”(技术革新、技术革命)运动中,港口装卸条件有了很大改善。同年4月统计,港口机械化半机械化由1950年底的10%不到,提高到81%,使全港1018人从繁重的体力劳动中解放出来。港作业区基本上实现了装卸机械(机具)化。港口码头通过能力扩大近一倍。1960年3月,港口吞吐量36524吨,4月份提前8天完成吞吐量63918吨,比3月份增长75%。1960年未,港口基本上应用皮带运输作用。1985年,码头搬运装卸机械共有:轮胎吊车1台,履带吊车4台,浮吊4台,最大起重力:水上15吨,陆地30吨。叉车1台,牵引车1台、推土机2台。80公分皮带机27台,皮带总长1084米。年搬运量140.9万吨。

〔铁路搬运〕铜陵自日军侵占华东时,修建一条铜官山至长江扫把沟码头11.3公里窄轨铁路。日军强迫铜陵工人200余人,为其装运铜铁矿石两万余吨,由火车运至长江边,转运日本。解放后,这条铁路被利用。1953年,铜陵县搬运站在铜官山有色冶炼厂设立铁路装卸点,配有搬运工人27人,主要担负该厂的硫酸、铜精砂、磷矿石卸车任务。每年卸车量约15万吨左右。1957年,因市场建设需要,铁路移位。1960年,铜陵市搬运公司在市焦化厂设铁路装卸点,配有工人56人,主要担负该厂原煤和精煤的卸车任务,年卸车量达18万吨。从1963年起至1985年底止,市内一批厂矿和企业单位相继修建专用铁路10条。1963年,市搬运公司在市化工总厂专用线上设装卸点,配有工人105名,主要担负该厂化肥外运的装车任务,年装车量为30万吨。1970年下半年,该公司在桂家湖发电厂专用线上设装卸点,配工人26人,主要担任该厂煤炭卸车任务。1972年下半年,该公司在市钢铁厂专用线上设装卸点,配工人20名,主要担负该厂卸煤和生铁装车任务,年平均装卸量为5万吨。1971年,芜铜铁路建成通车。铜陵市搬运公司在铜陵站区设立装卸业务点,配有工人34人,主要担负铜陵铁路站区的货物装卸车任务,年装卸量6万吨。1972年2月,撤销市搬运公司在铜陵站区所设的装卸业务点。从此,铜陵站装卸车任务由铁路部门担负。

1972年4月,铜陵站货场投入使用。除铜陵西站外,其它车站均为铁路装卸站。装卸组共有6个,委外装卸组共5个,路内固定职工44人。集体合同工85人,亦工亦农合同工、临时工244人,共计373人。

1985年,钟鸣、顺安、狮子山、铜陵4个站,共有货物站台8座,建筑面积24257平方米,使用面积22433平方米;货场总面积38383平方米;装卸线6股。全长3049米,有效长为1599米;露天堆场5个,使用面积8621平方米。装卸机械有大型20吨龙门吊车1座,16吨内燃轮胎吊车、3吨电动轨道吊车各1 台,3吨固定式简易吊车3辆,内燃机电动铲车6台,装卸设备大部分配置于铜陵站货场 。1985年,货装车间(原装卸队)完成作业量349983吨,委外装卸组织完成作业量668481吨,共完成作业量1018464吨。人工装卸,实行计件工资制,按劳分配,多劳多得。1985年元月1日起,路内装卸职工实行吨单位含量工资制,大大地激发了职工的生产积极性,装卸效率有了很大提高。

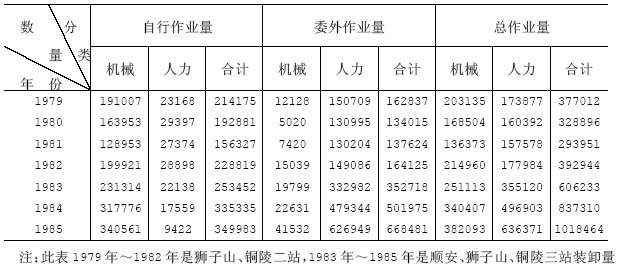

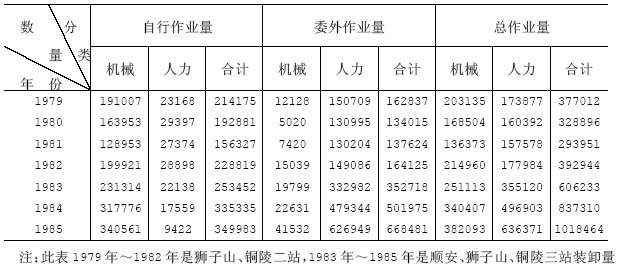

铜陵站历年装卸作业量表

〔定点搬运〕定点搬运是指码头搬运和铁路搬运以外的定点区或定点厂矿企业的搬运,主要是装卸理货和近距离搬运。

新中国成立后,铜陵的搬运行业经过民主改革,封建把头制被取缔,封建行帮自行解体,搬运工人组织起搬运工会,成立搬运管理站、搬运公司(处)等。30年来,铜陵市运输公司(前身是铜陵市搬运公司)的装卸队,一直是铜陵市区内定点搬运主力军。县、乡(镇)都有小型装卸队,在本地区从事定点搬运劳务。定点搬运原来全是背、拉、扛、抬的笨重体力劳动。现在的搬运已实现半机械化和机械化。

1953年,以大通、扫把沟码头工人为主体,成立铜陵县搬运站,共有职工216人。1956年底发展到546人。铜官山区扫把沟为搬运大队,有职工300人,分设选矿区尾沙坝、冶炼厂、江边码头及江边发电厂(现发电厂旧址)4个业务点。1956年10月建市后,于1957年4月经市人委批准成立铜官山市搬运公司。共有职工600人,设山上和山下江边两个装卸大队。山上队有搬运职工350人,担任市区装卸理货和近距离搬运任务。江边队有职工250人,担负火车,船舶货物的装卸作业任务。1958年4月,经市人委批准,市搬运公司改称市搬运管理处。1958年9月,撤销铜陵县建制,市、县合并,铜官山市改称铜陵市。县属搬运机构均划归市搬运管理处领导,下设铜官山、大通、顺安区3个搬运管理站,共有职工2215人。1959年3月23日,市委批准撤销铜陵市搬运管理处机构。该处人、财、物全部移交给市运输公司(现为有色运输部)和市港务局(顺安搬运站移交顺安区工交科)。铜陵市的车站、码头装卸理货任务由上述两个单位组织搬运机构分别担任。后因社会上的搬运装卸和理货任务无法解决,故将原调出的153人及其板车调回,重新组织板车队,承担社会上装卸理货和短途运输业务。1960年7月,在板车队基础上成立铜陵市搬运管理站。同年12月15日,市委批准重新成立搬运管理处。1964年3月10日,又改称铜陵市搬运公司,下设5个搬运装卸组织,共有职工807人。1975年,板车拥有量400部。1984年起,淘汰了板车运输,基本上实现了运输、装卸机械化和半机械化。1985年3月,该公司改称铜陵市运输公司。共有职工1056人,其中搬运装卸工858人。1985年,共有运输机械:汽车42辆(不包括汽车队),机动车16辆,40吨平板车1台,拖拉机31台。装卸机械有:铲车2台,吊车2台,50公分皮带机8台,皮带总长120米。完成装卸运量14万吨,周转量214万吨公里。收入874461元,实现利润60551元。

二、货运

解放前和解放初期,铜陵没有汽车运输。1953年10月中旬,国家地质部为解决矿山勘探运输问题,分配给铜官山“三二一”地质队一辆卡车。由于当时铜陵没有一条通往外地的公路,汽车从北京用火车运至芜湖,由芜湖用木船转运至铜陵长江边扫把沟码头,用小火车运送到铜官山“三二一”地质队供应科(解放西村笔山脚下),用于往返运送钻机材料。1956年10月建市后,铜陵相继成立汽车货运专业机构5个:铜陵市交通运输管理局车队、铜陵市(特区)汽车运输公司、铜陵有色运输公司、市运输公司汽车队和安徽省交通厅矿石运输局。

1959年8月,安徽省交通厅调拨给铜陵市10辆“嘎斯”、5辆“吉尔”、5辆“解放”、2辆“吉斯5”汽车和20辆3吨挂车,计70个吨位。组建铜陵市交通运输管理局汽车队,当年完成货运量为11.64万吨,周转量为165.44万吨公里。

1962年8月,省交通厅分别在芜湖、合肥、蚌埠3个地区设立江南、淮南、淮北三个汽车运输管理局。铜陵市汽车队于同年9月30日,划归江南汽车运输管理局,改为该局第十汽车队,当时交通局汽车队移交给江南局职工人数129人,货车43辆,3吨铁木结构挂车20辆,机电设备,房屋住宅等,总价值837196元。1964年10月,江南局驻铜陵市第十汽车队划归安徽省汽车运输公司安庆分公司,改为第九汽车队铜陵第二分队。1965年5月,铜陵第二分队改称为二十九汽车队,仍属安庆分公司领导。1969年12月,二十九汽车队划归池州地区汽车运输公司,改编为第四汽车队。

1970年10月,铜陵市(特区)汽车运输公司开始筹建,1971年9月,正式成立。该公司是在铜陵特区交通支队所属长虹汽车修配厂、汽车二连(汽车一连改为人民汽车公司)和池州汽车运输公司所属铜陵长途汽车站3个单位的基础上成立的。初建时,共有职工192人,货车24辆,66个吨位。客车10辆,370个座位,当年完成货运量21.8万吨,周转量227万吨公里。铜陵市汽车运输公司,属省汽车运输公司和市交通局双重领导。人、财、物和业务由省公司领导,政治思想和行政由市交通局领导。1972年7月10日,安徽省交通厅决定将池州地区汽车运输公司驻铜陵市第四汽车队的一部分职工和固定资产划给铜陵市汽车运输公司,并入该公司汽车一队,另一部分 的人、车和固定资产迁驻铜陵县境内进行汽车货运业务,仍保留池州地区汽车运输公司第四汽车队建制。

1974年3月,铜陵县由池州地区改属铜陵市直辖,驻该县池州地区汽车运输公司第四汽车队划归铜陵市汽车运输公司,编为第三汽车队,仍驻铜陵县。1982年3月,省交通厅决定撤销铜陵市汽车运输公司,成立芜湖地区汽车运输公司铜陵营运处。并将铜陵市汽车运输公司所属1、2、3汽车队。分别改为芜湖地区汽车运输公司第12、13、14汽车队。同年12月撤销驻铜陵县第十四汽车队(原为铜陵市汽车运输公司第三汽车队)。

1984年10月,省交通厅批准恢复铜陵市汽车运输公司,同时将该公司“三权”下放给铜陵市交通局,为市属企业单位。同年,实行经理聘任制和经济责任制。

铜陵市汽车运输公司从1971年9月至1985年底止,有了很大发展。职工人数达550人,下属3个汽车队,两个长途汽车站,5个分站、13个代办站。拥有客车46辆,2060个座位,货车56辆,257个吨位,挂车45辆,133个吨位。非营运车6辆。1985年完成货运量7万吨,周转量1475万吨公里,营运收入282.7万元,获利45.9万元。

〔铜陵有色汽车运输公司〕该公司前身是铜陵特区汽车修配厂。该公司的汽车大队前身是铜陵有色公司运输处汽车队。1963年,该队在铜陵市西郊余家村,有货车17辆。1965年,搬迁至杨家山铜官路北侧。同年,有色公司所属单位车辆集中管理,成立有色汽车大队,下属3个单位。原运输处车队为1队,铜山矿车队为2队,井边矿车队为3队。1968年,铜陵特区交通支队成立,汽车1队归属交通支队领导。汽车2、3队分别划归铜山矿、井边矿领导。1971年6月21日,交通支队撤销,汽车1队划归有色公司运输部领导。1980年元月20日,汽车队与汽车修配厂合并,成立铜陵有色汽车运输公司。原汽车队改为公司汽车队,共有货车34辆,载重吨位154吨,当年完成货运量9.88万吨。1983年10月27日,铜陵有色金属公司决定将铜官山矿25辆汽车,51名职工划归铜陵有色汽车运输公司,组建汽车公司汽车2队。原汽车队为1队。1984年1月,有色公司运输部和有色供销处共10辆汽车划归有色汽车运输公司。1985年2月27日,汽车1队和2队合并,成立有色汽车运输公司汽车大队。该队共有职工146人,汽车68辆,其中汽油车 60辆,柴油车8辆。总载重吨位为323吨,完成年货运量38.7万吨,周转量630.4万吨公里。

〔市运输公司汽车队〕铜陵市运输公司(前身为搬动公司)汽车队,位于市建设路东侧,集体所有制性质,组建于1973年9月。当时有职工20人,3吨江淮货车5辆,3轮机动4辆。1979年9月,汽车队与公司起重队合并。1984年元月,两队分开。汽车队自成立起至1978年止,未实行独立核算,由公司统一核算,统一分配。1979年,汽车队实行单车核算纯收益分配经济责任制,历年来经济效益不断提高,发展较快。1985年,共有职工81人,拥有解放牌货车24辆,东风牌半挂车1辆,计137吨位 。完成货运量16.23万吨,周转量314万吨公里,营运收入84.79万元,实现利润为10.50万元。

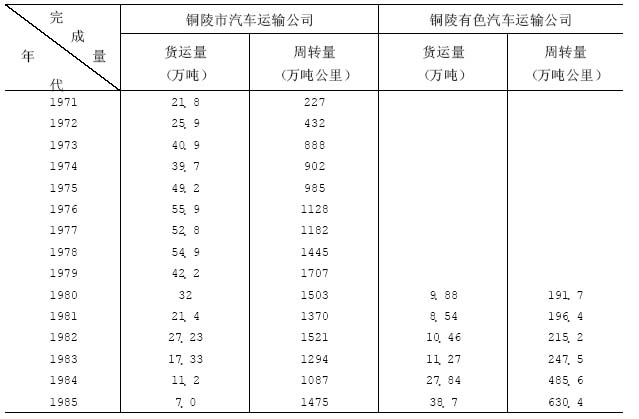

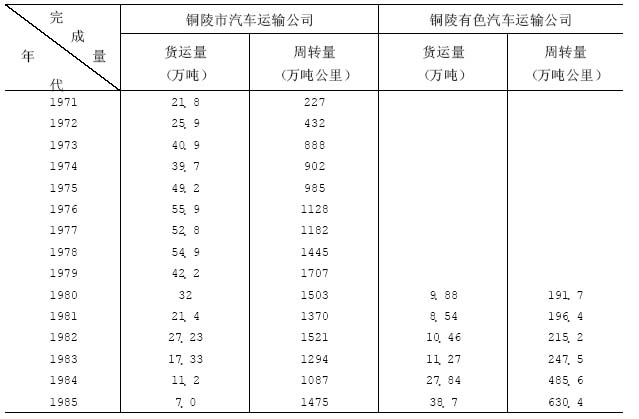

铜陵市、铜陵有色汽车运输公司完成运输任务表

〔省交通厅矿石运输局〕1959年,中共安徽省委为解决江南地区的铜陵、繁昌、青阳、贵池的矿石运输问题,确保合肥钢铁厂的铁矿石供应,决定成立矿石运输局,隶属安徽省交通厅。同年11月1日,“安徽省交通厅矿石运输局”在铜陵市正式成立。当年拥有各种货车216辆,职工760人,下属3个汽车队, 一个直属分队,一个汽车保养场。一队和保养场驻繁昌县,三队驻贵池,二队和直属分队驻铜陵地区。

1962年2月24日,为贯彻“调整、巩固、充实、提高”的方针,矿石运输局奉命撤销。历时两年零四个月,共完成货运量296.79万吨,其中运输铁矿石186.24万吨。汽车除移交给铜陵市交通运输管理局15辆,徽州地区20辆,省交通厅筑路总队两辆外,其余车辆和人员组成两个汽车队。一队共有汽车100辆,驻铜陵市谢家垄,隶属江南汽车运输管理局,改为第9汽车队。另一个队划为安徽省交通厅汽车运输管理局,改为第8队,驻蚌埠市。保养场人、车、设备等全部随第8队迁往蚌埠市。

三、客运

〔长途客车〕铜陵市的汽车客运,始于1951年8月,大(通)木(镇)线开通后,由青阳县木镇至铜陵县大通镇开始通客车,并在大通设汽车站,当年完成客运量0.78万人次,周转量3.9万人公里。铜陵建市后,开通繁(昌)木(镇)线。1957年底,青阳县汽车站在铜陵市设代办站。由芜湖汽车运输公司一辆代客车自芜湖市开往铜陵,每日往返一个班次,运程100公里。由于当时公路路况很差,汽车每小时速度只有20公里左右,晴天通车,雨天停运。1958年,青阳汽车站投资在铜陵市建砖瓦结构简易平房车站60平方米,为站务工作人员的办公、售票、住宿及旅客候车用。车到售票,只办客运,不办货运。1962年10月,车站增加2名职工,开始办理货运业务。随着客运业务逐年增加,站房狭窄、拥挤,不能适应。1967年下半年,经铜陵特区军事管制委员会报省交通局批准,在长江西路新建站房549.26平方米。1969年建成交付使用,该站属池州地区汽车运输公司领导。1971年,安徽省铜陵市(特区)汽车运输公司成立,该汽车站由池州地区划归铜陵市领导。当时市汽车公司有客车10辆,370个座位,营运路线10条,营运里程519公里。当年完成客运量33.3万人次,周转量10.11万人公里。

1974年3月,铜陵县由池州地区改属铜陵市直辖。铜陵县汽车站划归铜陵市汽车运输公司领导。随着旅客流量不断增加,原位于县东门外公路北侧汽车站狭窄,不能使用。1978年9月,经省交通厅批准投资51.9万元在原站房对面(公路南侧)筹建新站房1435.28平方米,1981年10月建成交付使用。

1985年,全市共有站房3127.67平方米。设市、县两个汽车站。5个分站,13个代办站。拥有客车46辆,2060个座位。共开辟长途班线24条,其中跨省4条,跨区18条、区间内班线2条,安排35个班次。营运市 、县内班线18条,安排51个班次,总运程长达2116公里。每天发送旅客平均达5500人次,客运量高峰每天达8000人次。完成年客运量327.2万人次,客运周转量10590万人公里,年营运收入达216万元,获利24.1万元。

另外,铜陵有色汽车运输公司也于1985年7月,开始经营铜陵至九华山、黄山、杭州旅游包车。同年11月1日起经营铜陵至杭州班车,每日对开一班,运程376公里,沿线停靠繁昌、南陵、宣城、广德、长兴、湖州等县市,两个月客运量达2.74万人次,周转量为99.09万人公里。

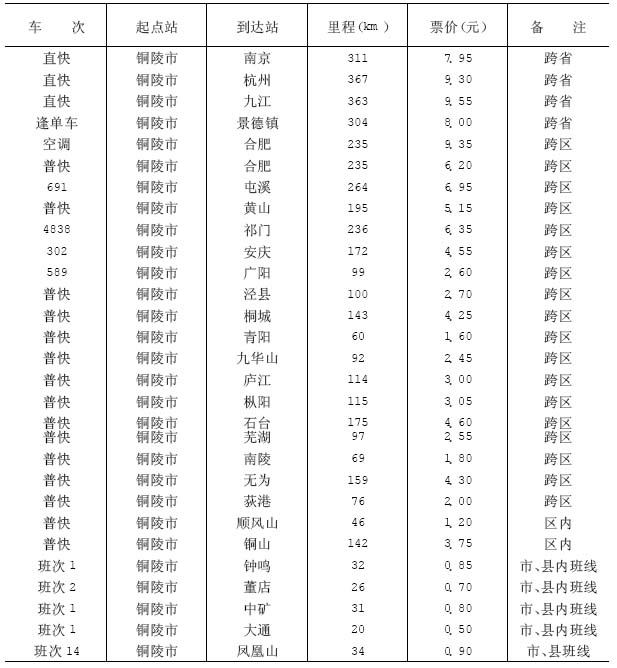

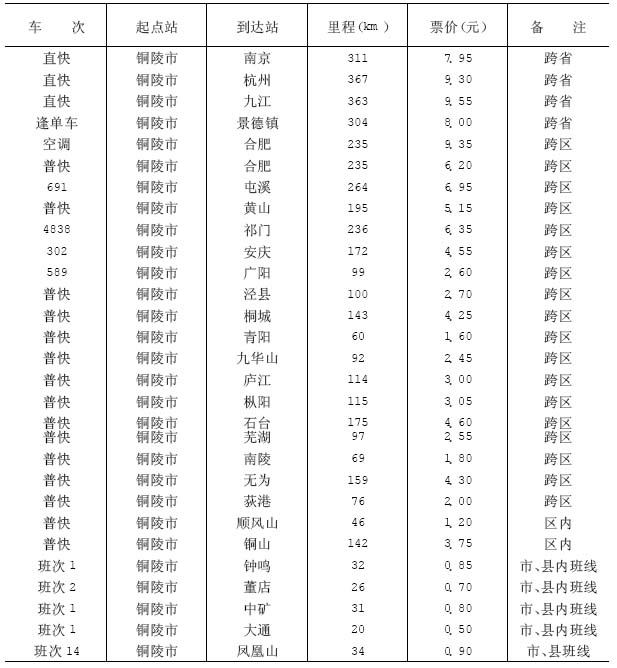

铜陵市(县)汽车客运路线、里程、票价表

〔旅游客运〕铜陵的旅游事业起步较晚。1984年10月成立铜陵市汽车出租旅游服务公司,为集体所有制企业单位。该公司拥有45座大客车2辆,25座客车1辆,面包车2辆。1985年2月开始经营铜陵至九华山一日游,每日1班往返,运程94公里。同年10月1日起经营铜陵至石台县蓬莱仙洞一日游, 每日1班往返,运程200公里。同时营运汽车出租旅游包车。1985年完成游客运量3.3万人。公司内设交通综合服务部,实行吃、往、行一条龙服务。

〔其它客运〕人力客车:铜陵的人力车始于1931年2月,当时大通搬运工会,为解决上下大轮的旅客运输问题,配人力车20辆,由和悦州外江大轮码头至和悦州内江渡口往返运送旅客。抗日战争爆发后,大轮停靠,人力车停业,组织解体。

机动三轮车客运:铜陵的机动三轮车,是党的十一届三中全会以后发展起来的民用运输工具,燃柴油,12匹马力,载重0.5吨,为铜陵近期乡镇短途客运的主要交通工具。每车载客6至8人,多时可载10多人。运货时,将车斗里两边木板向上翻起,即可载货,铜陵乡、镇自1982年8月始有机动三轮车运输。1985年共有机动三轮车72辆,分布在各乡、镇、农村交通要道从事短途客运业务。多数为个体户经营,票价均高于汽车票价。

一、搬运

铜陵市搬运业务主要是码头、车站、其它固定地点的装卸和货物的短距离运输。短途搬运装卸、以人力劳动为主。60年代以来,开始发展搬运装卸机械化,到1985年大型货物的装卸,基本上实现了机械化或半机械化。

〔码头搬运〕扫把沟码头:1940年春,日军在铜陵成立“华中矿业公司铜官山矿营业所”。他们为掠夺铜矿资源,选择扫把沟港建设货运码头,并组织200余名码头工人,为其搬运矿石和其它物源。日军按进出口货物性质将200余名码头工人划分三个班,第一班将小火车运至码头的矿石卸下装船;第二个班负责搬运竹、木、柴、炭上船;第三个班专门负责日军运进所需日用品卸货任务。日军投降后,国民党政府接收了扫把沟码头。

1950年,国家确定铜官山为铜矿建设基地,扫把沟港区被重新开发和利用,码头工人开始复业。由于扫把沟搬运装卸业务日益增加,1954年11月,铜陵县搬运管理站由大通迁至扫把沟。码头工人组成搬运大队,隶属县搬运站。装散货时,如煤、黄沙等,采取肩挑人抬作业方式,搬运木材、机器等大件货物,用船绞关起来,岸上用钢轨铺路,用棍棒撬动移动。1952年,搬运大队从铜矿借来人力绞关一部,用此搬运进出口大件货物。1957年4月,市人委批准成立铜官山市搬运公司。原设在扫把沟码头的铜陵县搬运管理站迁回大通。市搬运公司成立初期共有职工600余人,其中在此码头担任搬运装卸任务的职工250人。同年7月,铜陵有色矿务局在此码头安装皮带运输机7台,皮带总长476米,宽为50公分。1959年6月,铜陵港务局在此成立第一装卸作业区(1973年10月改称第二作业区),从事装卸货物工作。1985年,码头装卸搬运机械共有:叉车1台,牵引车1台,轮胎吊车两台;履带吊车2台,浮吊2台,80公分皮带机18台,总长557.2米。水上最大起重力15吨,陆地最大起重力30吨。年搬运装卸量达44.4万吨。

横港(铜陵港)码头:1957年7月,横港开始建港。同年12月,大通和悦洲的大轮码头迁至横港 。原在该码头的搬运工人100余人,随码头的迁移而移入横港担任搬运装卸任务。当时搬运作业全靠肩挑,背驮、人抬、劳动强度很大。1958年,港务局在此始装地坑皮带运输机1台,皮带长320米,宽50公分。1959年第三季度,安徽省交通厅拨给港务局板车300部,同年12月,港务局在此设第二装卸作业区(1973年10月改为第一作业区)。60%的装卸任务由板车去完成。1960年元月,港务局在开展“双革”(技术革新、技术革命)运动中,港口装卸条件有了很大改善。同年4月统计,港口机械化半机械化由1950年底的10%不到,提高到81%,使全港1018人从繁重的体力劳动中解放出来。港作业区基本上实现了装卸机械(机具)化。港口码头通过能力扩大近一倍。1960年3月,港口吞吐量36524吨,4月份提前8天完成吞吐量63918吨,比3月份增长75%。1960年未,港口基本上应用皮带运输作用。1985年,码头搬运装卸机械共有:轮胎吊车1台,履带吊车4台,浮吊4台,最大起重力:水上15吨,陆地30吨。叉车1台,牵引车1台、推土机2台。80公分皮带机27台,皮带总长1084米。年搬运量140.9万吨。

〔铁路搬运〕铜陵自日军侵占华东时,修建一条铜官山至长江扫把沟码头11.3公里窄轨铁路。日军强迫铜陵工人200余人,为其装运铜铁矿石两万余吨,由火车运至长江边,转运日本。解放后,这条铁路被利用。1953年,铜陵县搬运站在铜官山有色冶炼厂设立铁路装卸点,配有搬运工人27人,主要担负该厂的硫酸、铜精砂、磷矿石卸车任务。每年卸车量约15万吨左右。1957年,因市场建设需要,铁路移位。1960年,铜陵市搬运公司在市焦化厂设铁路装卸点,配有工人56人,主要担负该厂原煤和精煤的卸车任务,年卸车量达18万吨。从1963年起至1985年底止,市内一批厂矿和企业单位相继修建专用铁路10条。1963年,市搬运公司在市化工总厂专用线上设装卸点,配有工人105名,主要担负该厂化肥外运的装车任务,年装车量为30万吨。1970年下半年,该公司在桂家湖发电厂专用线上设装卸点,配工人26人,主要担任该厂煤炭卸车任务。1972年下半年,该公司在市钢铁厂专用线上设装卸点,配工人20名,主要担负该厂卸煤和生铁装车任务,年平均装卸量为5万吨。1971年,芜铜铁路建成通车。铜陵市搬运公司在铜陵站区设立装卸业务点,配有工人34人,主要担负铜陵铁路站区的货物装卸车任务,年装卸量6万吨。1972年2月,撤销市搬运公司在铜陵站区所设的装卸业务点。从此,铜陵站装卸车任务由铁路部门担负。

1972年4月,铜陵站货场投入使用。除铜陵西站外,其它车站均为铁路装卸站。装卸组共有6个,委外装卸组共5个,路内固定职工44人。集体合同工85人,亦工亦农合同工、临时工244人,共计373人。

1985年,钟鸣、顺安、狮子山、铜陵4个站,共有货物站台8座,建筑面积24257平方米,使用面积22433平方米;货场总面积38383平方米;装卸线6股。全长3049米,有效长为1599米;露天堆场5个,使用面积8621平方米。装卸机械有大型20吨龙门吊车1座,16吨内燃轮胎吊车、3吨电动轨道吊车各1 台,3吨固定式简易吊车3辆,内燃机电动铲车6台,装卸设备大部分配置于铜陵站货场 。1985年,货装车间(原装卸队)完成作业量349983吨,委外装卸组织完成作业量668481吨,共完成作业量1018464吨。人工装卸,实行计件工资制,按劳分配,多劳多得。1985年元月1日起,路内装卸职工实行吨单位含量工资制,大大地激发了职工的生产积极性,装卸效率有了很大提高。

铜陵站历年装卸作业量表

〔定点搬运〕定点搬运是指码头搬运和铁路搬运以外的定点区或定点厂矿企业的搬运,主要是装卸理货和近距离搬运。

新中国成立后,铜陵的搬运行业经过民主改革,封建把头制被取缔,封建行帮自行解体,搬运工人组织起搬运工会,成立搬运管理站、搬运公司(处)等。30年来,铜陵市运输公司(前身是铜陵市搬运公司)的装卸队,一直是铜陵市区内定点搬运主力军。县、乡(镇)都有小型装卸队,在本地区从事定点搬运劳务。定点搬运原来全是背、拉、扛、抬的笨重体力劳动。现在的搬运已实现半机械化和机械化。

1953年,以大通、扫把沟码头工人为主体,成立铜陵县搬运站,共有职工216人。1956年底发展到546人。铜官山区扫把沟为搬运大队,有职工300人,分设选矿区尾沙坝、冶炼厂、江边码头及江边发电厂(现发电厂旧址)4个业务点。1956年10月建市后,于1957年4月经市人委批准成立铜官山市搬运公司。共有职工600人,设山上和山下江边两个装卸大队。山上队有搬运职工350人,担任市区装卸理货和近距离搬运任务。江边队有职工250人,担负火车,船舶货物的装卸作业任务。1958年4月,经市人委批准,市搬运公司改称市搬运管理处。1958年9月,撤销铜陵县建制,市、县合并,铜官山市改称铜陵市。县属搬运机构均划归市搬运管理处领导,下设铜官山、大通、顺安区3个搬运管理站,共有职工2215人。1959年3月23日,市委批准撤销铜陵市搬运管理处机构。该处人、财、物全部移交给市运输公司(现为有色运输部)和市港务局(顺安搬运站移交顺安区工交科)。铜陵市的车站、码头装卸理货任务由上述两个单位组织搬运机构分别担任。后因社会上的搬运装卸和理货任务无法解决,故将原调出的153人及其板车调回,重新组织板车队,承担社会上装卸理货和短途运输业务。1960年7月,在板车队基础上成立铜陵市搬运管理站。同年12月15日,市委批准重新成立搬运管理处。1964年3月10日,又改称铜陵市搬运公司,下设5个搬运装卸组织,共有职工807人。1975年,板车拥有量400部。1984年起,淘汰了板车运输,基本上实现了运输、装卸机械化和半机械化。1985年3月,该公司改称铜陵市运输公司。共有职工1056人,其中搬运装卸工858人。1985年,共有运输机械:汽车42辆(不包括汽车队),机动车16辆,40吨平板车1台,拖拉机31台。装卸机械有:铲车2台,吊车2台,50公分皮带机8台,皮带总长120米。完成装卸运量14万吨,周转量214万吨公里。收入874461元,实现利润60551元。

二、货运

解放前和解放初期,铜陵没有汽车运输。1953年10月中旬,国家地质部为解决矿山勘探运输问题,分配给铜官山“三二一”地质队一辆卡车。由于当时铜陵没有一条通往外地的公路,汽车从北京用火车运至芜湖,由芜湖用木船转运至铜陵长江边扫把沟码头,用小火车运送到铜官山“三二一”地质队供应科(解放西村笔山脚下),用于往返运送钻机材料。1956年10月建市后,铜陵相继成立汽车货运专业机构5个:铜陵市交通运输管理局车队、铜陵市(特区)汽车运输公司、铜陵有色运输公司、市运输公司汽车队和安徽省交通厅矿石运输局。

1959年8月,安徽省交通厅调拨给铜陵市10辆“嘎斯”、5辆“吉尔”、5辆“解放”、2辆“吉斯5”汽车和20辆3吨挂车,计70个吨位。组建铜陵市交通运输管理局汽车队,当年完成货运量为11.64万吨,周转量为165.44万吨公里。

1962年8月,省交通厅分别在芜湖、合肥、蚌埠3个地区设立江南、淮南、淮北三个汽车运输管理局。铜陵市汽车队于同年9月30日,划归江南汽车运输管理局,改为该局第十汽车队,当时交通局汽车队移交给江南局职工人数129人,货车43辆,3吨铁木结构挂车20辆,机电设备,房屋住宅等,总价值837196元。1964年10月,江南局驻铜陵市第十汽车队划归安徽省汽车运输公司安庆分公司,改为第九汽车队铜陵第二分队。1965年5月,铜陵第二分队改称为二十九汽车队,仍属安庆分公司领导。1969年12月,二十九汽车队划归池州地区汽车运输公司,改编为第四汽车队。

1970年10月,铜陵市(特区)汽车运输公司开始筹建,1971年9月,正式成立。该公司是在铜陵特区交通支队所属长虹汽车修配厂、汽车二连(汽车一连改为人民汽车公司)和池州汽车运输公司所属铜陵长途汽车站3个单位的基础上成立的。初建时,共有职工192人,货车24辆,66个吨位。客车10辆,370个座位,当年完成货运量21.8万吨,周转量227万吨公里。铜陵市汽车运输公司,属省汽车运输公司和市交通局双重领导。人、财、物和业务由省公司领导,政治思想和行政由市交通局领导。1972年7月10日,安徽省交通厅决定将池州地区汽车运输公司驻铜陵市第四汽车队的一部分职工和固定资产划给铜陵市汽车运输公司,并入该公司汽车一队,另一部分 的人、车和固定资产迁驻铜陵县境内进行汽车货运业务,仍保留池州地区汽车运输公司第四汽车队建制。

1974年3月,铜陵县由池州地区改属铜陵市直辖,驻该县池州地区汽车运输公司第四汽车队划归铜陵市汽车运输公司,编为第三汽车队,仍驻铜陵县。1982年3月,省交通厅决定撤销铜陵市汽车运输公司,成立芜湖地区汽车运输公司铜陵营运处。并将铜陵市汽车运输公司所属1、2、3汽车队。分别改为芜湖地区汽车运输公司第12、13、14汽车队。同年12月撤销驻铜陵县第十四汽车队(原为铜陵市汽车运输公司第三汽车队)。

1984年10月,省交通厅批准恢复铜陵市汽车运输公司,同时将该公司“三权”下放给铜陵市交通局,为市属企业单位。同年,实行经理聘任制和经济责任制。

铜陵市汽车运输公司从1971年9月至1985年底止,有了很大发展。职工人数达550人,下属3个汽车队,两个长途汽车站,5个分站、13个代办站。拥有客车46辆,2060个座位,货车56辆,257个吨位,挂车45辆,133个吨位。非营运车6辆。1985年完成货运量7万吨,周转量1475万吨公里,营运收入282.7万元,获利45.9万元。

〔铜陵有色汽车运输公司〕该公司前身是铜陵特区汽车修配厂。该公司的汽车大队前身是铜陵有色公司运输处汽车队。1963年,该队在铜陵市西郊余家村,有货车17辆。1965年,搬迁至杨家山铜官路北侧。同年,有色公司所属单位车辆集中管理,成立有色汽车大队,下属3个单位。原运输处车队为1队,铜山矿车队为2队,井边矿车队为3队。1968年,铜陵特区交通支队成立,汽车1队归属交通支队领导。汽车2、3队分别划归铜山矿、井边矿领导。1971年6月21日,交通支队撤销,汽车1队划归有色公司运输部领导。1980年元月20日,汽车队与汽车修配厂合并,成立铜陵有色汽车运输公司。原汽车队改为公司汽车队,共有货车34辆,载重吨位154吨,当年完成货运量9.88万吨。1983年10月27日,铜陵有色金属公司决定将铜官山矿25辆汽车,51名职工划归铜陵有色汽车运输公司,组建汽车公司汽车2队。原汽车队为1队。1984年1月,有色公司运输部和有色供销处共10辆汽车划归有色汽车运输公司。1985年2月27日,汽车1队和2队合并,成立有色汽车运输公司汽车大队。该队共有职工146人,汽车68辆,其中汽油车 60辆,柴油车8辆。总载重吨位为323吨,完成年货运量38.7万吨,周转量630.4万吨公里。

〔市运输公司汽车队〕铜陵市运输公司(前身为搬动公司)汽车队,位于市建设路东侧,集体所有制性质,组建于1973年9月。当时有职工20人,3吨江淮货车5辆,3轮机动4辆。1979年9月,汽车队与公司起重队合并。1984年元月,两队分开。汽车队自成立起至1978年止,未实行独立核算,由公司统一核算,统一分配。1979年,汽车队实行单车核算纯收益分配经济责任制,历年来经济效益不断提高,发展较快。1985年,共有职工81人,拥有解放牌货车24辆,东风牌半挂车1辆,计137吨位 。完成货运量16.23万吨,周转量314万吨公里,营运收入84.79万元,实现利润为10.50万元。

铜陵市、铜陵有色汽车运输公司完成运输任务表

〔省交通厅矿石运输局〕1959年,中共安徽省委为解决江南地区的铜陵、繁昌、青阳、贵池的矿石运输问题,确保合肥钢铁厂的铁矿石供应,决定成立矿石运输局,隶属安徽省交通厅。同年11月1日,“安徽省交通厅矿石运输局”在铜陵市正式成立。当年拥有各种货车216辆,职工760人,下属3个汽车队, 一个直属分队,一个汽车保养场。一队和保养场驻繁昌县,三队驻贵池,二队和直属分队驻铜陵地区。

1962年2月24日,为贯彻“调整、巩固、充实、提高”的方针,矿石运输局奉命撤销。历时两年零四个月,共完成货运量296.79万吨,其中运输铁矿石186.24万吨。汽车除移交给铜陵市交通运输管理局15辆,徽州地区20辆,省交通厅筑路总队两辆外,其余车辆和人员组成两个汽车队。一队共有汽车100辆,驻铜陵市谢家垄,隶属江南汽车运输管理局,改为第9汽车队。另一个队划为安徽省交通厅汽车运输管理局,改为第8队,驻蚌埠市。保养场人、车、设备等全部随第8队迁往蚌埠市。

三、客运

〔长途客车〕铜陵市的汽车客运,始于1951年8月,大(通)木(镇)线开通后,由青阳县木镇至铜陵县大通镇开始通客车,并在大通设汽车站,当年完成客运量0.78万人次,周转量3.9万人公里。铜陵建市后,开通繁(昌)木(镇)线。1957年底,青阳县汽车站在铜陵市设代办站。由芜湖汽车运输公司一辆代客车自芜湖市开往铜陵,每日往返一个班次,运程100公里。由于当时公路路况很差,汽车每小时速度只有20公里左右,晴天通车,雨天停运。1958年,青阳汽车站投资在铜陵市建砖瓦结构简易平房车站60平方米,为站务工作人员的办公、售票、住宿及旅客候车用。车到售票,只办客运,不办货运。1962年10月,车站增加2名职工,开始办理货运业务。随着客运业务逐年增加,站房狭窄、拥挤,不能适应。1967年下半年,经铜陵特区军事管制委员会报省交通局批准,在长江西路新建站房549.26平方米。1969年建成交付使用,该站属池州地区汽车运输公司领导。1971年,安徽省铜陵市(特区)汽车运输公司成立,该汽车站由池州地区划归铜陵市领导。当时市汽车公司有客车10辆,370个座位,营运路线10条,营运里程519公里。当年完成客运量33.3万人次,周转量10.11万人公里。

1974年3月,铜陵县由池州地区改属铜陵市直辖。铜陵县汽车站划归铜陵市汽车运输公司领导。随着旅客流量不断增加,原位于县东门外公路北侧汽车站狭窄,不能使用。1978年9月,经省交通厅批准投资51.9万元在原站房对面(公路南侧)筹建新站房1435.28平方米,1981年10月建成交付使用。

1985年,全市共有站房3127.67平方米。设市、县两个汽车站。5个分站,13个代办站。拥有客车46辆,2060个座位。共开辟长途班线24条,其中跨省4条,跨区18条、区间内班线2条,安排35个班次。营运市 、县内班线18条,安排51个班次,总运程长达2116公里。每天发送旅客平均达5500人次,客运量高峰每天达8000人次。完成年客运量327.2万人次,客运周转量10590万人公里,年营运收入达216万元,获利24.1万元。

另外,铜陵有色汽车运输公司也于1985年7月,开始经营铜陵至九华山、黄山、杭州旅游包车。同年11月1日起经营铜陵至杭州班车,每日对开一班,运程376公里,沿线停靠繁昌、南陵、宣城、广德、长兴、湖州等县市,两个月客运量达2.74万人次,周转量为99.09万人公里。

铜陵市(县)汽车客运路线、里程、票价表

〔旅游客运〕铜陵的旅游事业起步较晚。1984年10月成立铜陵市汽车出租旅游服务公司,为集体所有制企业单位。该公司拥有45座大客车2辆,25座客车1辆,面包车2辆。1985年2月开始经营铜陵至九华山一日游,每日1班往返,运程94公里。同年10月1日起经营铜陵至石台县蓬莱仙洞一日游, 每日1班往返,运程200公里。同时营运汽车出租旅游包车。1985年完成游客运量3.3万人。公司内设交通综合服务部,实行吃、往、行一条龙服务。

〔其它客运〕人力客车:铜陵的人力车始于1931年2月,当时大通搬运工会,为解决上下大轮的旅客运输问题,配人力车20辆,由和悦州外江大轮码头至和悦州内江渡口往返运送旅客。抗日战争爆发后,大轮停靠,人力车停业,组织解体。

机动三轮车客运:铜陵的机动三轮车,是党的十一届三中全会以后发展起来的民用运输工具,燃柴油,12匹马力,载重0.5吨,为铜陵近期乡镇短途客运的主要交通工具。每车载客6至8人,多时可载10多人。运货时,将车斗里两边木板向上翻起,即可载货,铜陵乡、镇自1982年8月始有机动三轮车运输。1985年共有机动三轮车72辆,分布在各乡、镇、农村交通要道从事短途客运业务。多数为个体户经营,票价均高于汽车票价。