目录

第二节 港口

铜陵港口的自然形成与发展以及人们的开发利用,为长江船舶运输和寄泊提供了有利条件。位于铜陵县西北长江沿岸鹊头山一带,春秋时期为水师交战的一个重要阵地,岸口经常停泊靠舟,成为军事港口。唐代在鹊头山(鹊岸)开始设镇(城氵伏镇),置渡,发展交通。因此,鹊岸为铜陵港口最早的发祥地,后由于自然地理变化,至明代已经崩塌无存。宋元丰年间(1078~1085)大通镇形成货物港口。民国27年(1938)前,有少数渔船停靠铜陵县城附近的俞家桥,同时备木帆船4只,专运铜陵县城关至大通、和悦往返客货和官商差役,称为“公渡”(即现在的县城关港口)。日军侵占期间,为掠夺铜官山铜矿资源,即在此设港,现称扫把沟港。

1957年以后,为发展水上运输,相继新开辟了横港、汀洲港、顺安港。至1985年铜陵共有6个新老港口,为铜陵水上客货运输起着重要作用。

一、港口分布

〔横港〕横港位于市西南,由杜家坦、龙口岭二水汇成一条小河入江,江面宽阔,上距大通港6公里,下至扫把沟4公里,港区岸线顺直,长7.9公里,水域面积13.43平方公里,陆域面积7.9平方公里。

成港前,此处芦苇丛生,是水鸟栖息之所。为适应铜官山工矿建设发展需要,1957年开辟成港。同年10月,大轮码头从和悦洲迁此,12月25日,申汉线大轮正式停靠。自建港以来,在该港靠泊的干线客运有武汉至上海、武汉至南京、宜昌至南京3条航线,区间客运有:九江至南京、安庆至南京、芜湖至安庆3条航线。短途客运航线有:土桥至铜陵、大通至铜陵、枞阳至铜陵、牛家渡至铜陵4条循环线。交通部门在此港经营客运有:枞阳至铜陵,五洲至铜陵,铜陵至牛家渡3条航线,还有自营挂浆机船自王家套至横港客运航班。货运航线有:渝(重庆)铜(铜陵)磷矿石专线;铜(陵)马(马鞍山)长江4503硫精砂专线。

港口年通过能力212万吨,货物出口以金属矿石、矿建材料和非金属矿石为主。1958年客运量3.67万人次,货运吞运量43.6万吨,其中发运量28.8万吨。1985年客运量37.81万人次,货运吞吐量140.9万吨,其中发运量64.3万吨。

白(鹤)杉(木坑)公路经横港与省道繁(昌)木(镇)线连接,公路部门在此设汽车轮渡码头一座,汽车可通过长江驶往江北无为、枞阳、桐城、合肥等地。市内一路公共汽车通此。有色铁路专用线由此通向芜(湖)铜(陵)铁路线,水陆交通方便。铜陵港务局,铜陵航政处、铜陵港航运管理站均设在此。

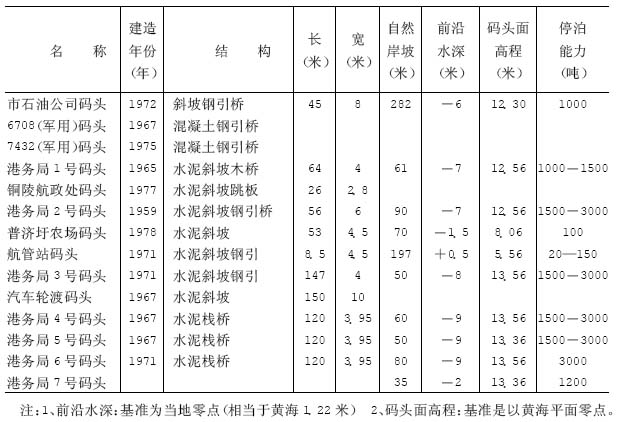

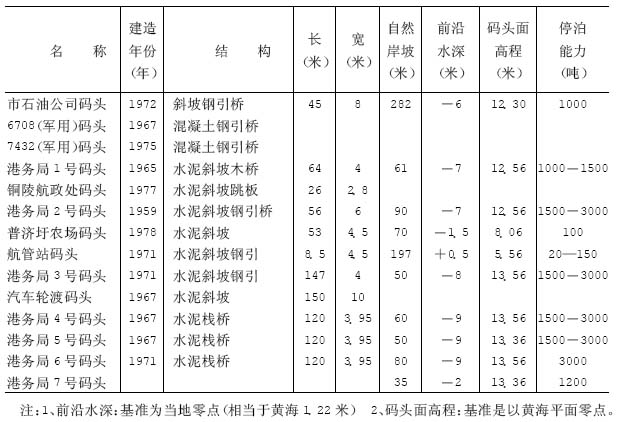

横港港口主要码头一览表

〔扫把沟港〕扫把沟原名西垄镇,又名兴隆镇,是由新洲(恩浦洲)之间的一条夹江而形成的,形似扫把而得名。港口位于市南,上距横港4公里,下距铜陵城关4公里,港区岸线长4000米。水域面积0.9平方公里,陆域面积1.21平方公里。

民国27年(1938)前,有枪船(打野鸭的船)、渔船在此过夜,长江来往木帆船在此避风。日本侵占期间,为掠夺铜官山的矿产资源,在此建木栈桥趸船码头,备拖轮(新华九、恒九)2艘,货驳4艘(每艘载重70~80吨),劫运铜矿石2万余吨,因而形成货运码头。日军投降后,扫把沟有居民几十户、柴行两家。柴炭等货物由此运出。

1950年至1961年,芜安线和大通到土桥的客班小轮在此停靠。1958年12月,铜陵市港务局在此设第二作业区。1960年代办客运。1961年后,客运码头移至横港。从此,扫把沟港为专用货运码头,运出货物以化肥,煤炭为主。1956年,货物发运量3万吨,1985年货物吞吐量44.4万吨,其中发运量28.4万吨。

此港有市内金山公路与繁木线相接,6路公共汽车、有色铁路专用线通此,并与芜铜铁路相接轨。铜陵航运管理局、铜陵航管站和市航运公司、有色运输部船队均在此。

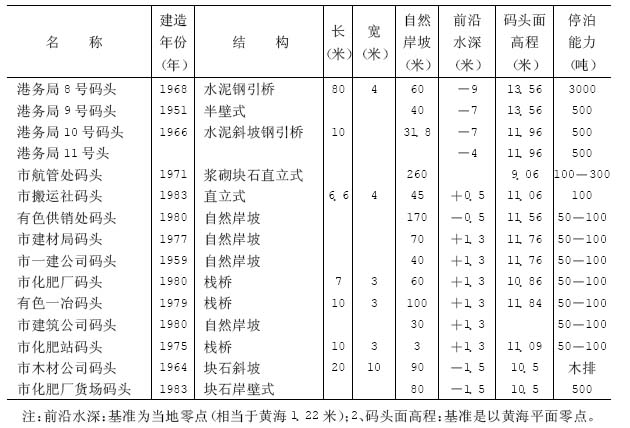

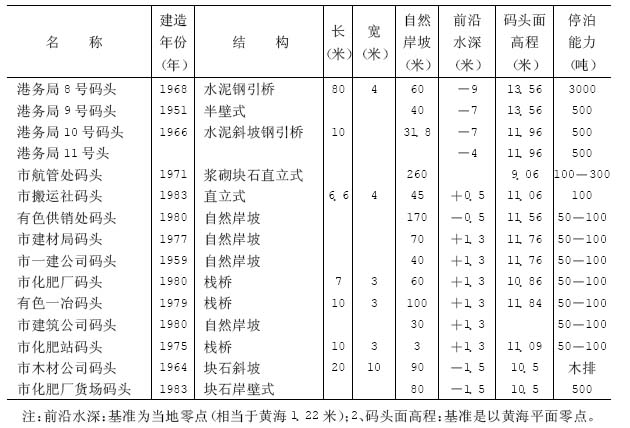

扫把沟港主要码头一览表

二、港站建设

〔大轮港站建设〕铜陵大轮港站建设始于清同治13年(1874)英国太古大轮公司侵入长江 ,大轮停靠大通和悦洲外江,在该地建栈房一幢(楼房)。屋顶有望台,悬旗挂灯,当时称之“洋棚”。清光绪二十年(1894)“洋棚”被火烧毁,又重建一幢五间平房,设有售票房,候船室。光绪三十四年(1908),由招商局商人集资购趸船置于和悦洲外江。民国11年(1922),此船进行更新,新趸船为钢质(上海江南造船厂造),高7.9尺(2.6米)宽33尺(11米),全长230尺(约77米),容量500吨。船为两层,可抵御12级台风,名为“招安功德趸船公司”。配有小囤船2只,作囤货用,搭跳板上下客货。并同时在站区建楼房1幢,作货物仓库。房高22尺(7.3米),宽47.7尺(约15.2米),长58尺(约17.6米),容量为914.206立方米。三北轮埠公司,于1930年9月17日在沪定制“大通大和趸船”,拖至和悦洲外江,设于招商局码头下游一公里处,附设一艘水泥钢筋结构型趸船,以供上下客货。抗日战争以前,铜陵大通和悦洲港处于鼎盛时期,市面繁荣、港口运输繁忙。1938年3月,驻铜陵国民党军队借抗战之名,将招商局功德趸船拖至大通夹江凿沉江底,大轮从此被迫停止靠岸。

中华人民共和国成立后,1951年恢复和悦洲干线大轮客货码头,置趸船2艘,为方型驳船拼接,长208尺(约69.3米),总吨位为445吨,里档置“利字103驳”,架长跳板6块,分别搭置趸岸之间,可停靠千吨级船舶。码头岸坡为石砌台阶,建有草房3间。同年10月30日,“江泰”大轮正式停靠该码头,营运客货。1957年7月,铜陵港务局在扫把沟上游3.8公里处兴建临时客货码头。同年12月25日,建成栈桥全长120米(枯水期),岸边新建瓦、竹木结构简易候船室147平方米,砖木结构仓库一幢479.82平方米,原在大通和悦州码头停靠的大轮从此改靠此处。1958年元月起开始筹建永久性固定客货码头、候船室、办公室等平房1幢(砖木结构),面积为413平方米。并置千吨级趸船1艘(港1028号),为上下客货和囤货用(一次可准放货物544吨)。随着客运量不断增加,自1972年4月开始,在横港新建大型客运候船室,于1976年10月建成使用。候船室面积为1945平方米,设有广播室、候船厅、售票房、询问处、警卫室、小卖部、母婴候船室等,一次可容纳旅客1200人。候船室门前有5000平方米的广场。

〔货运码头建设〕铜陵货物专用码头始于1940年春,日军侵占铜陵后,为了掠夺铜官山铜矿资源,在扫把沟江边(现港务局二区11号码头处)建木栈桥码头1座。栈桥用数根木桩架设,上面铺板块用抓钉连结,设浮式趸船1艘,为专业货运码头。为了扩大港口运输通过能力,又添设一艘小方鼓形钢质趸船 ,长宽约各10米、高3米左右,锚泊在现港务局8号码头处,后因日军溃败,未及使用,此船1951年由此拖走。

1957年5月,铜官山矿务局在扫把沟上方2.5公里处,挑土填地,建木桩栈桥码头1座,设趸船1艘。1960年,实行港口统一管理,移交给港务局,现为货运专用码头。为了扩大铜陵港口货物通过能量和解决矿石输出问题。1960年初,铜陵市港务局在铜陵城关设2艘小铁趸,建2座简易木桩栈桥货运码头。在双革(技术革命、技术革新)运动中,又利用扫把沟的自然岸坡,自建起土码头,增加临时泊位,以解决港口设备和码头泊位不足的困难。一些企业单位也相继在下横港一带自建简易木桩临时码头,如炼焦厂码头、水电煤码头等。1960年6月,港口共有13座码头,下半年又增加了临时性泊位,计有18座码头,其中固定的泊位有10座,码头总长308.4米。1963年,实行码头布局调整,紧缩港口设施,将一些泊位撤销。1964年末,港口码头泊位共有8个,总长253.4米,但这些港口码头设施仍很简陋,木桩栈桥过长,枯洪水要拆迁和补桩,费工费料,趸船设备不足。1965年,长航试办“托拉斯”,内河航运机构和港口主要设备移交给长航局统一管理。1970年起,安徽省航运系统在大通港、横港 、扫把沟港 、铜陵城关港进行投资建设。1971年,省港航工程处在横港投资建浆砌块石斜坡码头1座,泊位4个。1982年省航运局在羊山矶灯笼沟建21米阐槽式皮带货运码头2座,备24米长的水泥趸船1艘。

“文化大革命”前夕,一些工矿企业、事业单位和部队开始在大通至铜陵县城关的沿江一带新建和改造货运码头。1966年至1983年,社会专用货运码头计31座,码头型式、结构逐步摆脱落后状态。内江(夹江)码头,从自然岸坡搭跳板上船式,发展到浆砌块石直立式和块石斜坡钢引桥浮趸式。长江码头从临时木栈桥浮趸式发展到大型水泥栈桥钢引桥浮趸式,港口船舶停泊能力有所提高,特别是有色公司、化肥厂等大型水泥栈桥钢引桥浮趸式码头建成,为铜陵货运码头建设起了促进作用。

〔小轮港站建设〕小轮港站建设始于光绪二十七年(1901)五月,泰昌轮船公司在大通置趸船码头(现为长航客运码头)。1940年春,日本侵略军在扫把沟新洲夹江处利用自然岸坡建木桥简易码头一座,经营客货运输。1945年12月,日本投降后,国民政府经济部苏浙皖特派员公署工矿接收组,接收了日军在扫把沟所建的一切码头设施。

1950年7月,芜湖招商局在扫把沟设营业代理站 ,并在原日军遗留的客货码头处扩建,置趸船一艘。芜湖轮船运输公司在此亦设代理站,在招商局上方(按水流方向,即现港务局副8号码头7处)建一座简易客货码头,置趸船一艘,主要经营芜皖区间小轮客货运输业务。1957年7月,又在扫把沟上游3.8公里处建成一座临时性码头,1961年,客运码头移至横港后,扫把沟码头改为专用货运码头。

〔库场建设〕铜陵港口开始没有仓库和堆场设施,利用趸船作货物仓库。1955年,芜湖内河航运局在大通建仓库4间,面积为120平方米。1959年初,港务局在横港只有港1028号趸船囤货,囤仓总面积420平方米,有效面积300平方米,一次堆存货物544吨。1959年6月,港务局在上横港客轮码头前方建2座大型仓库,面积为951平方米,一次堆存货物1920吨,年通过货物能力达1.23万吨。1962年,为了解决化肥存放问题,在扫把沟十号码头后方新建仓库1栋,面积为315平方米,有效面积289平方米,年通过能力达1.49万吨。铜陵港口货物进出口以矿产资源的硫精砂、铁精砂、粗铜 、煤及建筑材料为主,因此每座货运码头都建有水泥(或土面)存货场地。1961年,铜陵港务局在扫把沟平整散货场地5500平方米,一次可堆放货物6000吨。1963年又在该地新辟粗铜专用货场(设围墙)1500平方米。1982年,省航运局在灯笼沟建货场1座,面积为5.2万平方米。至1985年底,横港港区有货场7座,面积为4.16万平方米,扫把沟港区有货场4座,面积为1.78万平方米。

〔通讯导航〕1958年底,长江航运管理局上海分局,在铜陵市港务局架设电台1部(50w电报机)。铜陵地区水上通讯导航设施由此形成,当时,属上海分局领导 。

1959年,由九江调来T×150w发报机1部,并增加磁式30门总机,用户约20个。1965年前,电台为无线通讯,以后改为有线,无线备用。1969年前,总机改为供电式100门,用户80个,1971年,增加备战用15W报话机及发电机组各1部。1974年,增加150W发讯机1部。1975年,增加18灯收讯机1部。1983年3月,长航通讯总站设计安装VHF铜陵台,引进美国VHF收发机(两 个单工、一个双工)3台,TL4949A遥控器和分码器各3台,以及配备的XFC-6A标准信号发生器1台,SBT-同步示波器1台,KTQ-3RB微调节器2台,DP113—380/100D交流配电屏1台,15千瓦交流发电机组1部以及电源设备,控制设备及室内空调设备。该VHF无线电话主要为长江航行过往船舶服务。

1957年以后,为发展水上运输,相继新开辟了横港、汀洲港、顺安港。至1985年铜陵共有6个新老港口,为铜陵水上客货运输起着重要作用。

一、港口分布

〔横港〕横港位于市西南,由杜家坦、龙口岭二水汇成一条小河入江,江面宽阔,上距大通港6公里,下至扫把沟4公里,港区岸线顺直,长7.9公里,水域面积13.43平方公里,陆域面积7.9平方公里。

成港前,此处芦苇丛生,是水鸟栖息之所。为适应铜官山工矿建设发展需要,1957年开辟成港。同年10月,大轮码头从和悦洲迁此,12月25日,申汉线大轮正式停靠。自建港以来,在该港靠泊的干线客运有武汉至上海、武汉至南京、宜昌至南京3条航线,区间客运有:九江至南京、安庆至南京、芜湖至安庆3条航线。短途客运航线有:土桥至铜陵、大通至铜陵、枞阳至铜陵、牛家渡至铜陵4条循环线。交通部门在此港经营客运有:枞阳至铜陵,五洲至铜陵,铜陵至牛家渡3条航线,还有自营挂浆机船自王家套至横港客运航班。货运航线有:渝(重庆)铜(铜陵)磷矿石专线;铜(陵)马(马鞍山)长江4503硫精砂专线。

港口年通过能力212万吨,货物出口以金属矿石、矿建材料和非金属矿石为主。1958年客运量3.67万人次,货运吞运量43.6万吨,其中发运量28.8万吨。1985年客运量37.81万人次,货运吞吐量140.9万吨,其中发运量64.3万吨。

白(鹤)杉(木坑)公路经横港与省道繁(昌)木(镇)线连接,公路部门在此设汽车轮渡码头一座,汽车可通过长江驶往江北无为、枞阳、桐城、合肥等地。市内一路公共汽车通此。有色铁路专用线由此通向芜(湖)铜(陵)铁路线,水陆交通方便。铜陵港务局,铜陵航政处、铜陵港航运管理站均设在此。

横港港口主要码头一览表

〔扫把沟港〕扫把沟原名西垄镇,又名兴隆镇,是由新洲(恩浦洲)之间的一条夹江而形成的,形似扫把而得名。港口位于市南,上距横港4公里,下距铜陵城关4公里,港区岸线长4000米。水域面积0.9平方公里,陆域面积1.21平方公里。

民国27年(1938)前,有枪船(打野鸭的船)、渔船在此过夜,长江来往木帆船在此避风。日本侵占期间,为掠夺铜官山的矿产资源,在此建木栈桥趸船码头,备拖轮(新华九、恒九)2艘,货驳4艘(每艘载重70~80吨),劫运铜矿石2万余吨,因而形成货运码头。日军投降后,扫把沟有居民几十户、柴行两家。柴炭等货物由此运出。

1950年至1961年,芜安线和大通到土桥的客班小轮在此停靠。1958年12月,铜陵市港务局在此设第二作业区。1960年代办客运。1961年后,客运码头移至横港。从此,扫把沟港为专用货运码头,运出货物以化肥,煤炭为主。1956年,货物发运量3万吨,1985年货物吞吐量44.4万吨,其中发运量28.4万吨。

此港有市内金山公路与繁木线相接,6路公共汽车、有色铁路专用线通此,并与芜铜铁路相接轨。铜陵航运管理局、铜陵航管站和市航运公司、有色运输部船队均在此。

扫把沟港主要码头一览表

二、港站建设

〔大轮港站建设〕铜陵大轮港站建设始于清同治13年(1874)英国太古大轮公司侵入长江 ,大轮停靠大通和悦洲外江,在该地建栈房一幢(楼房)。屋顶有望台,悬旗挂灯,当时称之“洋棚”。清光绪二十年(1894)“洋棚”被火烧毁,又重建一幢五间平房,设有售票房,候船室。光绪三十四年(1908),由招商局商人集资购趸船置于和悦洲外江。民国11年(1922),此船进行更新,新趸船为钢质(上海江南造船厂造),高7.9尺(2.6米)宽33尺(11米),全长230尺(约77米),容量500吨。船为两层,可抵御12级台风,名为“招安功德趸船公司”。配有小囤船2只,作囤货用,搭跳板上下客货。并同时在站区建楼房1幢,作货物仓库。房高22尺(7.3米),宽47.7尺(约15.2米),长58尺(约17.6米),容量为914.206立方米。三北轮埠公司,于1930年9月17日在沪定制“大通大和趸船”,拖至和悦洲外江,设于招商局码头下游一公里处,附设一艘水泥钢筋结构型趸船,以供上下客货。抗日战争以前,铜陵大通和悦洲港处于鼎盛时期,市面繁荣、港口运输繁忙。1938年3月,驻铜陵国民党军队借抗战之名,将招商局功德趸船拖至大通夹江凿沉江底,大轮从此被迫停止靠岸。

中华人民共和国成立后,1951年恢复和悦洲干线大轮客货码头,置趸船2艘,为方型驳船拼接,长208尺(约69.3米),总吨位为445吨,里档置“利字103驳”,架长跳板6块,分别搭置趸岸之间,可停靠千吨级船舶。码头岸坡为石砌台阶,建有草房3间。同年10月30日,“江泰”大轮正式停靠该码头,营运客货。1957年7月,铜陵港务局在扫把沟上游3.8公里处兴建临时客货码头。同年12月25日,建成栈桥全长120米(枯水期),岸边新建瓦、竹木结构简易候船室147平方米,砖木结构仓库一幢479.82平方米,原在大通和悦州码头停靠的大轮从此改靠此处。1958年元月起开始筹建永久性固定客货码头、候船室、办公室等平房1幢(砖木结构),面积为413平方米。并置千吨级趸船1艘(港1028号),为上下客货和囤货用(一次可准放货物544吨)。随着客运量不断增加,自1972年4月开始,在横港新建大型客运候船室,于1976年10月建成使用。候船室面积为1945平方米,设有广播室、候船厅、售票房、询问处、警卫室、小卖部、母婴候船室等,一次可容纳旅客1200人。候船室门前有5000平方米的广场。

〔货运码头建设〕铜陵货物专用码头始于1940年春,日军侵占铜陵后,为了掠夺铜官山铜矿资源,在扫把沟江边(现港务局二区11号码头处)建木栈桥码头1座。栈桥用数根木桩架设,上面铺板块用抓钉连结,设浮式趸船1艘,为专业货运码头。为了扩大港口运输通过能力,又添设一艘小方鼓形钢质趸船 ,长宽约各10米、高3米左右,锚泊在现港务局8号码头处,后因日军溃败,未及使用,此船1951年由此拖走。

1957年5月,铜官山矿务局在扫把沟上方2.5公里处,挑土填地,建木桩栈桥码头1座,设趸船1艘。1960年,实行港口统一管理,移交给港务局,现为货运专用码头。为了扩大铜陵港口货物通过能量和解决矿石输出问题。1960年初,铜陵市港务局在铜陵城关设2艘小铁趸,建2座简易木桩栈桥货运码头。在双革(技术革命、技术革新)运动中,又利用扫把沟的自然岸坡,自建起土码头,增加临时泊位,以解决港口设备和码头泊位不足的困难。一些企业单位也相继在下横港一带自建简易木桩临时码头,如炼焦厂码头、水电煤码头等。1960年6月,港口共有13座码头,下半年又增加了临时性泊位,计有18座码头,其中固定的泊位有10座,码头总长308.4米。1963年,实行码头布局调整,紧缩港口设施,将一些泊位撤销。1964年末,港口码头泊位共有8个,总长253.4米,但这些港口码头设施仍很简陋,木桩栈桥过长,枯洪水要拆迁和补桩,费工费料,趸船设备不足。1965年,长航试办“托拉斯”,内河航运机构和港口主要设备移交给长航局统一管理。1970年起,安徽省航运系统在大通港、横港 、扫把沟港 、铜陵城关港进行投资建设。1971年,省港航工程处在横港投资建浆砌块石斜坡码头1座,泊位4个。1982年省航运局在羊山矶灯笼沟建21米阐槽式皮带货运码头2座,备24米长的水泥趸船1艘。

“文化大革命”前夕,一些工矿企业、事业单位和部队开始在大通至铜陵县城关的沿江一带新建和改造货运码头。1966年至1983年,社会专用货运码头计31座,码头型式、结构逐步摆脱落后状态。内江(夹江)码头,从自然岸坡搭跳板上船式,发展到浆砌块石直立式和块石斜坡钢引桥浮趸式。长江码头从临时木栈桥浮趸式发展到大型水泥栈桥钢引桥浮趸式,港口船舶停泊能力有所提高,特别是有色公司、化肥厂等大型水泥栈桥钢引桥浮趸式码头建成,为铜陵货运码头建设起了促进作用。

〔小轮港站建设〕小轮港站建设始于光绪二十七年(1901)五月,泰昌轮船公司在大通置趸船码头(现为长航客运码头)。1940年春,日本侵略军在扫把沟新洲夹江处利用自然岸坡建木桥简易码头一座,经营客货运输。1945年12月,日本投降后,国民政府经济部苏浙皖特派员公署工矿接收组,接收了日军在扫把沟所建的一切码头设施。

1950年7月,芜湖招商局在扫把沟设营业代理站 ,并在原日军遗留的客货码头处扩建,置趸船一艘。芜湖轮船运输公司在此亦设代理站,在招商局上方(按水流方向,即现港务局副8号码头7处)建一座简易客货码头,置趸船一艘,主要经营芜皖区间小轮客货运输业务。1957年7月,又在扫把沟上游3.8公里处建成一座临时性码头,1961年,客运码头移至横港后,扫把沟码头改为专用货运码头。

〔库场建设〕铜陵港口开始没有仓库和堆场设施,利用趸船作货物仓库。1955年,芜湖内河航运局在大通建仓库4间,面积为120平方米。1959年初,港务局在横港只有港1028号趸船囤货,囤仓总面积420平方米,有效面积300平方米,一次堆存货物544吨。1959年6月,港务局在上横港客轮码头前方建2座大型仓库,面积为951平方米,一次堆存货物1920吨,年通过货物能力达1.23万吨。1962年,为了解决化肥存放问题,在扫把沟十号码头后方新建仓库1栋,面积为315平方米,有效面积289平方米,年通过能力达1.49万吨。铜陵港口货物进出口以矿产资源的硫精砂、铁精砂、粗铜 、煤及建筑材料为主,因此每座货运码头都建有水泥(或土面)存货场地。1961年,铜陵港务局在扫把沟平整散货场地5500平方米,一次可堆放货物6000吨。1963年又在该地新辟粗铜专用货场(设围墙)1500平方米。1982年,省航运局在灯笼沟建货场1座,面积为5.2万平方米。至1985年底,横港港区有货场7座,面积为4.16万平方米,扫把沟港区有货场4座,面积为1.78万平方米。

〔通讯导航〕1958年底,长江航运管理局上海分局,在铜陵市港务局架设电台1部(50w电报机)。铜陵地区水上通讯导航设施由此形成,当时,属上海分局领导 。

1959年,由九江调来T×150w发报机1部,并增加磁式30门总机,用户约20个。1965年前,电台为无线通讯,以后改为有线,无线备用。1969年前,总机改为供电式100门,用户80个,1971年,增加备战用15W报话机及发电机组各1部。1974年,增加150W发讯机1部。1975年,增加18灯收讯机1部。1983年3月,长航通讯总站设计安装VHF铜陵台,引进美国VHF收发机(两 个单工、一个双工)3台,TL4949A遥控器和分码器各3台,以及配备的XFC-6A标准信号发生器1台,SBT-同步示波器1台,KTQ-3RB微调节器2台,DP113—380/100D交流配电屏1台,15千瓦交流发电机组1部以及电源设备,控制设备及室内空调设备。该VHF无线电话主要为长江航行过往船舶服务。