目录

第一节 人事管理

任免

民国时期,先后18任县知事和24任县长,全由省督军或省主席任命。科(局)级人员由县知事或县长举荐,呈省审批加委。一般公职人员由县长任用。民国33年(1944)9月,县长李效惠以简化乡镇为名(全县36乡镇、414保并为18个乡镇、198保,民国34年12月,又恢复原建制),从中卖官受贿。民国36年春,县长朱经白定价一支手枪和两亿法币卖乡长1名。同年6月,蚌埠皖北日报载:“蒙城县长朱经白分批零售乡保长。”

建国初,县级干部由中共阜阳地区党委呈报省委任免。局(区)级干部由中共蒙城县委呈报地委任免。一般干部(中共党员)由县委组织部任免。非中共党员干部由人事局任免。干部队伍的补充来自招干、接收各类学校毕业生和军队转业干部、录用社会人才。

招干1956年2月,中共蒙城县委组织部下文规定,招收区以上机关干部,必须历史清楚,无政治问题,身体健康,无传染病,能坚持工作,具有高小文化水平,年龄在35岁以下。当年招收333名。1981年,人事局为县人民银行、农业银行、教育局招考干部69名,1983年招收75名。1984年,为工商、税务、物价、统计四局招干55名。1985年,从农村专业户和高中毕业生中招聘187名,分配区乡从事计划生育、农业经济管理、共青团、武装、财政和行政等工作。

接收各类学校毕业生1952—1956年,接收大专院校毕业生24名。1957—1959年,接收48名。1960—1962年,接收大专院校毕业生34名,中等专业学校毕业生66名。1963—1965年,接收大专院校毕业生27名,中等专业学校毕业生66名。1980—1985年,接收大专院校毕业生106名,中等专业学校毕业生348名。

接收军队转业干部1952—1954年,接收军队转业干部120名。1957—1958年,接收45名。1963—1964年,接收50名。1969—1976年,接收140名。1978—1985年,接收400名,其中营团干部45名。

录用社会人才1980年,录用社会上闲散科技人员3名。1981年,录用3名。1982年,录用4名。1983年录用2名。以工代干人员经考核转为正式干部68名。1984年,录用4名,工人转为干部的449名。1984—1985年,人才开发交流服务中心从外地招进助理农艺师2名,主治医师1名,助理工程师2名,工程技术员33名,会计师1名。县内调整学非所用、专业不对口人员25名。破格提拔自学成才者1名。

编制明清时期,设知县(七品)、县丞、教谕(八品)、主簿、训导(九品)、典史各1员。六房(吏、礼、刑、户、工、兵)司吏各1员。差役兵卒100名左右。清宣统三年(1911年),设自治、巡警、调查、财政四科,各科置科员1名。议事会设正副会长各1名,警务公所设警长、警官各1名,团练总局设局长、督队长各1名,练长4名,团丁200名。县下辖112个行政村,设村(圩)长和地保。民国3年(1914年),县知事公署设知事1员,行政、司法、学务、测绘、文牍、会计、承审、管狱、经理诉状、征收、税契、杂税、印花各1员,收发2员,柜书9名,雇员8人。县保卫队官兵60名。团防总局设正副队长各1员,团勇45名。5镇2乡团防分局设总办和总长各1人。行政村设村(圩)长和地保各1人。自然村设甲长。民国17年,县政府设县长1员,行政、司法、教育3科各设科长1名,实业局长、民众教育馆馆长、商务会长、劝学所所长各1名。区公署设区长、保卫团长各1名。民国33年,县政府设县长,秘书各1名,民政、教育、军事、财政、建设,社会6科各设科长1名。县长兼任田粮处长,另设副处长1名。区公署设区长、保卫团长各1名。国民兵团团长由县长兼任,另设副团长1名,团副1名,领两个武装大队。国民党县党部设书记长1名,干事3名。三民主义青年团工作员1名。国民党统计调查室设专员1名。不付工薪的工会、农会、妇女会的工作人员若干人。区公所设区长、助理员、自卫队正副队长各1名,区丁1排(约60人)。乡公所设正副乡长各1名,乡队长由乡长兼任,设乡队副1名,乡警2名。事务员、伙夫各1名。乡公所内设股,副乡长兼任民政股长,另设优待干事1名。文化股长由中心完小教导主任兼任,文化干事由1名小学教员兼任。警卫股长由乡队副兼任,另设警卫、兵役干事各1名。经济股设股长1名,经济、粮政、建设干事各1名。土地转移监证人1名。保公所设正副保长、保干事、保队副各1名,保丁1—2名。民国35年5月9日,县参议会选举正副参议长各1名,参议员46名(不带薪)。办公人员:秘书1人,书记3人,事务员2人,传达1人,工役2人。

1949年10月,县人民政府编制24名,实有36名。正副县长各1名,民政、财粮、建设、文教4科各设科长1名,科员、办事员若干名。中共蒙城县委会编制30名,实有94名。正副书记各1名。组织部、宣传部各设部长1名,干事2名。社会部设部长、干事各1名。工会主席、农委会主任、干事、秘书、办事员各1名,工作队队员79名,新民主主义青年团蒙城县委员会书记1名,工作员6名。县妇女联合会主任1名,工作员2名。1镇10区55乡的政、党农会、妇女、青年、武装干部共436名。

1956年,县人民委员会编制285名,实有425名。中共蒙城县委会编制100名,实有172名。8个区公所和区委会政、党、群干部194名。55个乡镇干部580名。全县乡以上干部4280名(含企、事业干部)。乡以下村级不脱产干部未统计。1957年,精简下放干部439名。1958年,送劳动教养和下放农村监督劳动的右派分子(干部)723名。1964年,全县行政、企事业干部5812名。1968年9月,县“革命委员会”由25名委员组成(造反派代表20名、军代表3名、领导干部2名)。区成立“革命领导小组”,人民公社成立“革命委员会”。造反派拉帮结派,干部任职混乱。1977年,恢复1966年以前建制。1984年,机构改革后,中共蒙城县委内设20个机构(包括群众团体),干部195名。县人民政府内设44个机构,干部1054名。县检察院设正副检察长各1名,工作人员29名。法院设正副院长各1名,审判员和工作员计52名。县人民代表大会常务委员会设主任1名,副主任7名,工作人员19名,县政治协商会议设主席1名,副主席2名,工作人员11名。全县党政机关(包括区乡)干部共2357名,其中县政府设县长1名,副县长5名,顾问2名。中共蒙城县委设书记1名,副书记3名,顾问1名。群众团体干部119名。事业单位(含中小学教员)3333名,企业干部1026名,总计6835名。其中女性1235名,少数民族13名,中共党员3417名,共青团员61名。具有大学专科文化程度的845名,中等专业文化程度的2281名,高中1256名,初中453名。工程技术人员225名(工程师24名),农业技术人员160名(高级农艺师1名,农艺师34名),卫生技术人员391名(主任医师1名,主治医师13名),教学人员1873名(中等学校779名),会计人员189名(会计师2名),统计人员45名(统计师3名),翻译1名,体育教练员3名,图书、档案、资料人员5名(馆员1名)。

监察建国初,县民政科人事科承办一般干部考核工作。对一般干部的奖惩,由民政科报县政府或中共蒙城县委组织部批准执行。

1954年,县成立监察室,委派主任1名,监察干事(员)4名。1957年以来,受阶级斗争扩大化的影响,出现惩多奖少的偏差。1958年9月,蒙监字第0598号文件规定:属于县人民委员会任命的各科(局)长、办公室主任、计划委员会正副主任、法院院长、拖拉机站正副站长、银行行长和相当上述职务的工作人员,给予记功、记大功、授予奖品、奖金和升级,由县人民委员会批准,升职报专员公署批准,通令嘉奖报省人民委员会批准。对于副科(局)级干部,给予记功、记大功、授予奖品、奖金和升级,由监察室报县人民委员会批准,升职由县人民委员会,报专员公署备案。一般干部的记功、记大功、授于奖品、奖金,由单位领导干部批准,报县人民委员会备案。升级、升职由本单位报县人民委员会批准。干部的惩处:对科(局)长级的干部警告、记过、记大过、降级四种处分,由县人民委员会批准执行。降职、撤职、开除留用察看、开除四种处分,由县人民委员会批准执行,报专员公署备案。对一般干部的惩处,由有关部门和监察室研究,提出意见,报县人民委员会批准执行。企事业单位工作人员的发明、创造,根据国家的《奖励暂行规定》办理。

1956年,撤销监察室。监察工作由县人事局承办。“文化大革命”期间,造反派任意罢官,许多领导干部遭迫害。1978年4月,县成立平反冤假错案落实政策领导小组,下设办公室,给冤假错案平反昭雪。至1984年,对平反人员,其中收回安置工作的208人,作退休、退职处理的13人,已死亡,对其家属抚恤的75人,收回城镇入户的9户34人,照顾子女就业的18人。对历史老案,本人或家属申诉,复查166人,已查清162人。其中全部平反91人,部分平反57人。

1984年12月,县人事局内设奖惩股,办理本县干部的奖惩工作。

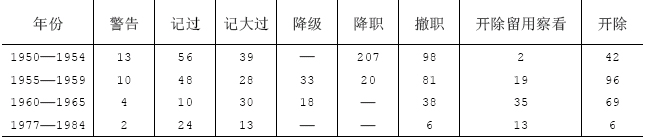

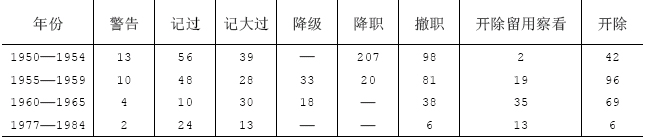

蒙城县行政干部惩戒情况简表

干部离休、退休、退职

1952年,县人民政府人事科开始对病残干部办理退职工作。1955年根据国务院关于职工退职退休的规定,对符合规定年龄和参加工作年限而申请退休的干部办理退休手续。1957年和1962年,参加工作较晚的干部实行动员退职。1977—1983年9月以前办理的退休、离休、退职的男女干部,可以顶替符合条件的子女一名,由劳动部门办理顶替手续,作工人安排。1979年开始对1949年9月底以前参加工作的男女干部办离职休养手续,离休后的经济待遇发本人月工资的百分之百,并发给旅游费200元。按照中央精神,对退职、退休、离休干部政治生活和物质文化生活等方面进行妥善安置,使他们各得其所,到1984年12月以前,在有关业务部门的协助和支持下,其解决离、退休木材156.3立方米,459人次;安家费28500元,95人;建房费68900元,95人,砖75万块,94户;瓦56000块,74户。全县离休、退休、退职干部建新房574间,翻修旧房945间,解决了老干部的实际困难。

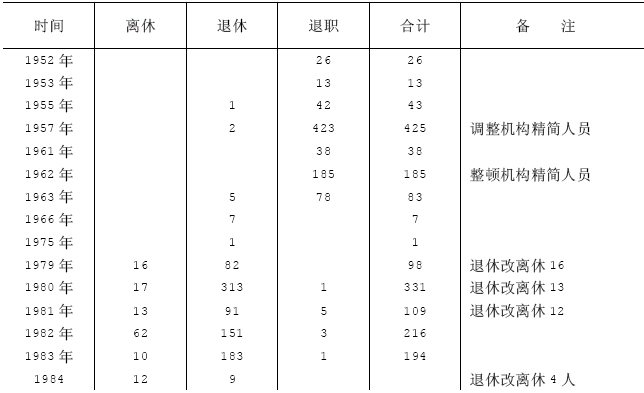

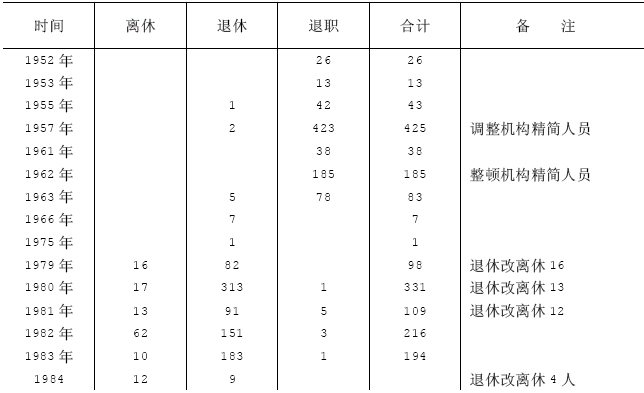

全县干部离、退休、退职统计表

民国时期,先后18任县知事和24任县长,全由省督军或省主席任命。科(局)级人员由县知事或县长举荐,呈省审批加委。一般公职人员由县长任用。民国33年(1944)9月,县长李效惠以简化乡镇为名(全县36乡镇、414保并为18个乡镇、198保,民国34年12月,又恢复原建制),从中卖官受贿。民国36年春,县长朱经白定价一支手枪和两亿法币卖乡长1名。同年6月,蚌埠皖北日报载:“蒙城县长朱经白分批零售乡保长。”

建国初,县级干部由中共阜阳地区党委呈报省委任免。局(区)级干部由中共蒙城县委呈报地委任免。一般干部(中共党员)由县委组织部任免。非中共党员干部由人事局任免。干部队伍的补充来自招干、接收各类学校毕业生和军队转业干部、录用社会人才。

招干1956年2月,中共蒙城县委组织部下文规定,招收区以上机关干部,必须历史清楚,无政治问题,身体健康,无传染病,能坚持工作,具有高小文化水平,年龄在35岁以下。当年招收333名。1981年,人事局为县人民银行、农业银行、教育局招考干部69名,1983年招收75名。1984年,为工商、税务、物价、统计四局招干55名。1985年,从农村专业户和高中毕业生中招聘187名,分配区乡从事计划生育、农业经济管理、共青团、武装、财政和行政等工作。

接收各类学校毕业生1952—1956年,接收大专院校毕业生24名。1957—1959年,接收48名。1960—1962年,接收大专院校毕业生34名,中等专业学校毕业生66名。1963—1965年,接收大专院校毕业生27名,中等专业学校毕业生66名。1980—1985年,接收大专院校毕业生106名,中等专业学校毕业生348名。

接收军队转业干部1952—1954年,接收军队转业干部120名。1957—1958年,接收45名。1963—1964年,接收50名。1969—1976年,接收140名。1978—1985年,接收400名,其中营团干部45名。

录用社会人才1980年,录用社会上闲散科技人员3名。1981年,录用3名。1982年,录用4名。1983年录用2名。以工代干人员经考核转为正式干部68名。1984年,录用4名,工人转为干部的449名。1984—1985年,人才开发交流服务中心从外地招进助理农艺师2名,主治医师1名,助理工程师2名,工程技术员33名,会计师1名。县内调整学非所用、专业不对口人员25名。破格提拔自学成才者1名。

编制明清时期,设知县(七品)、县丞、教谕(八品)、主簿、训导(九品)、典史各1员。六房(吏、礼、刑、户、工、兵)司吏各1员。差役兵卒100名左右。清宣统三年(1911年),设自治、巡警、调查、财政四科,各科置科员1名。议事会设正副会长各1名,警务公所设警长、警官各1名,团练总局设局长、督队长各1名,练长4名,团丁200名。县下辖112个行政村,设村(圩)长和地保。民国3年(1914年),县知事公署设知事1员,行政、司法、学务、测绘、文牍、会计、承审、管狱、经理诉状、征收、税契、杂税、印花各1员,收发2员,柜书9名,雇员8人。县保卫队官兵60名。团防总局设正副队长各1员,团勇45名。5镇2乡团防分局设总办和总长各1人。行政村设村(圩)长和地保各1人。自然村设甲长。民国17年,县政府设县长1员,行政、司法、教育3科各设科长1名,实业局长、民众教育馆馆长、商务会长、劝学所所长各1名。区公署设区长、保卫团长各1名。民国33年,县政府设县长,秘书各1名,民政、教育、军事、财政、建设,社会6科各设科长1名。县长兼任田粮处长,另设副处长1名。区公署设区长、保卫团长各1名。国民兵团团长由县长兼任,另设副团长1名,团副1名,领两个武装大队。国民党县党部设书记长1名,干事3名。三民主义青年团工作员1名。国民党统计调查室设专员1名。不付工薪的工会、农会、妇女会的工作人员若干人。区公所设区长、助理员、自卫队正副队长各1名,区丁1排(约60人)。乡公所设正副乡长各1名,乡队长由乡长兼任,设乡队副1名,乡警2名。事务员、伙夫各1名。乡公所内设股,副乡长兼任民政股长,另设优待干事1名。文化股长由中心完小教导主任兼任,文化干事由1名小学教员兼任。警卫股长由乡队副兼任,另设警卫、兵役干事各1名。经济股设股长1名,经济、粮政、建设干事各1名。土地转移监证人1名。保公所设正副保长、保干事、保队副各1名,保丁1—2名。民国35年5月9日,县参议会选举正副参议长各1名,参议员46名(不带薪)。办公人员:秘书1人,书记3人,事务员2人,传达1人,工役2人。

1949年10月,县人民政府编制24名,实有36名。正副县长各1名,民政、财粮、建设、文教4科各设科长1名,科员、办事员若干名。中共蒙城县委会编制30名,实有94名。正副书记各1名。组织部、宣传部各设部长1名,干事2名。社会部设部长、干事各1名。工会主席、农委会主任、干事、秘书、办事员各1名,工作队队员79名,新民主主义青年团蒙城县委员会书记1名,工作员6名。县妇女联合会主任1名,工作员2名。1镇10区55乡的政、党农会、妇女、青年、武装干部共436名。

1956年,县人民委员会编制285名,实有425名。中共蒙城县委会编制100名,实有172名。8个区公所和区委会政、党、群干部194名。55个乡镇干部580名。全县乡以上干部4280名(含企、事业干部)。乡以下村级不脱产干部未统计。1957年,精简下放干部439名。1958年,送劳动教养和下放农村监督劳动的右派分子(干部)723名。1964年,全县行政、企事业干部5812名。1968年9月,县“革命委员会”由25名委员组成(造反派代表20名、军代表3名、领导干部2名)。区成立“革命领导小组”,人民公社成立“革命委员会”。造反派拉帮结派,干部任职混乱。1977年,恢复1966年以前建制。1984年,机构改革后,中共蒙城县委内设20个机构(包括群众团体),干部195名。县人民政府内设44个机构,干部1054名。县检察院设正副检察长各1名,工作人员29名。法院设正副院长各1名,审判员和工作员计52名。县人民代表大会常务委员会设主任1名,副主任7名,工作人员19名,县政治协商会议设主席1名,副主席2名,工作人员11名。全县党政机关(包括区乡)干部共2357名,其中县政府设县长1名,副县长5名,顾问2名。中共蒙城县委设书记1名,副书记3名,顾问1名。群众团体干部119名。事业单位(含中小学教员)3333名,企业干部1026名,总计6835名。其中女性1235名,少数民族13名,中共党员3417名,共青团员61名。具有大学专科文化程度的845名,中等专业文化程度的2281名,高中1256名,初中453名。工程技术人员225名(工程师24名),农业技术人员160名(高级农艺师1名,农艺师34名),卫生技术人员391名(主任医师1名,主治医师13名),教学人员1873名(中等学校779名),会计人员189名(会计师2名),统计人员45名(统计师3名),翻译1名,体育教练员3名,图书、档案、资料人员5名(馆员1名)。

监察建国初,县民政科人事科承办一般干部考核工作。对一般干部的奖惩,由民政科报县政府或中共蒙城县委组织部批准执行。

1954年,县成立监察室,委派主任1名,监察干事(员)4名。1957年以来,受阶级斗争扩大化的影响,出现惩多奖少的偏差。1958年9月,蒙监字第0598号文件规定:属于县人民委员会任命的各科(局)长、办公室主任、计划委员会正副主任、法院院长、拖拉机站正副站长、银行行长和相当上述职务的工作人员,给予记功、记大功、授予奖品、奖金和升级,由县人民委员会批准,升职报专员公署批准,通令嘉奖报省人民委员会批准。对于副科(局)级干部,给予记功、记大功、授予奖品、奖金和升级,由监察室报县人民委员会批准,升职由县人民委员会,报专员公署备案。一般干部的记功、记大功、授于奖品、奖金,由单位领导干部批准,报县人民委员会备案。升级、升职由本单位报县人民委员会批准。干部的惩处:对科(局)长级的干部警告、记过、记大过、降级四种处分,由县人民委员会批准执行。降职、撤职、开除留用察看、开除四种处分,由县人民委员会批准执行,报专员公署备案。对一般干部的惩处,由有关部门和监察室研究,提出意见,报县人民委员会批准执行。企事业单位工作人员的发明、创造,根据国家的《奖励暂行规定》办理。

1956年,撤销监察室。监察工作由县人事局承办。“文化大革命”期间,造反派任意罢官,许多领导干部遭迫害。1978年4月,县成立平反冤假错案落实政策领导小组,下设办公室,给冤假错案平反昭雪。至1984年,对平反人员,其中收回安置工作的208人,作退休、退职处理的13人,已死亡,对其家属抚恤的75人,收回城镇入户的9户34人,照顾子女就业的18人。对历史老案,本人或家属申诉,复查166人,已查清162人。其中全部平反91人,部分平反57人。

1984年12月,县人事局内设奖惩股,办理本县干部的奖惩工作。

蒙城县行政干部惩戒情况简表

干部离休、退休、退职

1952年,县人民政府人事科开始对病残干部办理退职工作。1955年根据国务院关于职工退职退休的规定,对符合规定年龄和参加工作年限而申请退休的干部办理退休手续。1957年和1962年,参加工作较晚的干部实行动员退职。1977—1983年9月以前办理的退休、离休、退职的男女干部,可以顶替符合条件的子女一名,由劳动部门办理顶替手续,作工人安排。1979年开始对1949年9月底以前参加工作的男女干部办离职休养手续,离休后的经济待遇发本人月工资的百分之百,并发给旅游费200元。按照中央精神,对退职、退休、离休干部政治生活和物质文化生活等方面进行妥善安置,使他们各得其所,到1984年12月以前,在有关业务部门的协助和支持下,其解决离、退休木材156.3立方米,459人次;安家费28500元,95人;建房费68900元,95人,砖75万块,94户;瓦56000块,74户。全县离休、退休、退职干部建新房574间,翻修旧房945间,解决了老干部的实际困难。

全县干部离、退休、退职统计表