目录

第二节 水路交通和运输

一航道

(一)东淠河航道东淠河是淠河水系的主要支流,贯穿全县。是本县水上运输的主要航道。清光绪《霍山县志》记,“今淮河排筏仅至五溪河(今舞旗河)而止”。自枕头山到清潭沟30公里航道河宽约500米,正常水深0.8——1米,冲积的细沙铺底,水势平缓,无明石暗礁,是良好的天然航道,常年可通行10——15吨木帆船,汛期30吨木帆船能逆水而上。佛子岭以上分成两条支流,分别抵漫水河、磨子潭,因河床、河面渐窄,河底铺满较大鹅卵石,弯道、深水潭、明石暗礁渐多,水深经常只有50公分,不能通木帆船,排筏也只能到千笠寺和石槽。佛子岭、磨子潭水库大坝相继建成后,河道、流水均被截断。佛子岭坝下常年水深不足50厘米,船排断航。1962年,省交通厅,决定整治东淠河主航道,首期治理黑石渡——城关16公里航道,沿河两侧建块石丁字坝22道,清挖砂石0.74万立方米。1972年,县成立“霍山县东愣河疏浚工程指挥部”。上自平头山,下至西河口(六安县境),新建丁字坝20道,轮型逐水平坝5道,重型丁字坝102道,锁坝2道长184米,抛石拦水头35处,投石232立方米,共清挖砂石28.2万立方米。1984年停工,共投资166.0984万元。主航道每年约有200天保持河宽30——50米,水深0.7米,可季节性通行船排,通航能力仍不理想。

(二)两水库航道佛子岭、磨子潭两水库先后建成蓄水后,开通了佛子岭坝上到龙井冲和舞旗河,磨子潭坝上到铁佛寺和蜈蚣包4条新航道。正常通行50吨木帆船。舞旗河到九龙井39公里,铁佛寺到胡家河7公里,潘家湾到大化坪15公里只能流放竹木。1958年,六安横排头拦水坝建成,东淠河床水位抬高,流速减小,但因水库坝下大量流沙沉积河床,主航道不能通航。1965年建成的黑石渡大桥横跨主航道,黑石渡以上河流仅通排筏,船舶断航。

二码头

县内没有港口,只有小型码头8处(原有10处,解放后消失6处。1955年,新增佛子岭坝上和高岭两处,1956年,新增磨子潭和东流河两处),龙井冲、舞旗河、戴家河、管驾渡4处是老码头。除佛子岭坝上码头建有简易设施,便于停靠船只外,其余都是河岸停船,人工装卸。1985年,全县码头货物吞吐量8.7万吨,客运7.99万人次。

(一)城北码头位于县城北门外1公里处。民国28年(1939年)居民徐克让经营堆场,存放竹、木、扫帚、木炭、粮油、盐等物资。有1条约4市尺宽可通行独轮手推车和双人扛抬货物的土路通城内。码头工会负责装卸、搬运。

(二)黑石渡码头1954年前,黑石渡是通往湖北英山的起点,没有固定码头、泊位,沿河岸靠船筏,人工装卸,山区的竹、木、茶、土纸、药材、木炭、扫帚在此集中转船筏外运;生活必需的粮食、盐、油等物资多在此集散,运进山区。民国32年,有盐店28家,杂货行12家,堆场3家,码头工人39名。1952年货物吞吐量3300吨,1954年后运量锐减。1966年霍英公路建成通车,码头自然消失。

(三)佛子岭坝上码头1954年前,佛子岭没有码头,船筏也很少停靠。大坝建成后,1956年,就地取材兴建块石码头1处,3个泊位,1959年,专区航运处拨款400元,同佛子岭搬运站合资整修,1962年,又拨款3000元再次整修。有长60米,宽4米浆砌平台两处,挡土墙55米,护坡40米,客货船舶都可停靠。块石砌汽车通道长165米,宽6.5米。1956年,客流量5784人次,货运量1.57万吨。1970年,客流量4.87万人次,货运量2.23万吨。1985年,客流量5.78万人次,货运量0.68万吨。是县内唯一有简易设备的主要码头。

(四)大河北(舞旗河)码头1954年前,舞旗河码头是山东商人外运茶叶、木炭、扫帚、竹木等货物的集聚地,年吞吐量2500吨。1954年,水库蓄水后,原码头淹没,大化坪供销社在大河北设中转站,生产队设一堆场。1982年,鹿俞路建成通车后,码头专运旅客,1985年客运量5.2万人次。

东流河、高岭、磨子潭、戴家河、九龙井、汪家冲6处码头都是利用自然河岸靠船装卸。1985年后以客运为主,年客流量共2.8万人次,货运量1.57万吨。

三营运机构和运输工具

(一)营运机构解放前,县有排业工会。1950年,成立县排业协会,辖城关、黑石渡、龙井冲、舞旗河4个大队,有排筏(私有)141对636吨位。1958年成立“霍山县船队”,入队船排82只397.3吨位。1963年成立水上运输合作社,辖3个大队,有排筏23对178吨位,木船110只3460吨位。1969年并入县搬运站。

航运公司1984年成立,有水泥客船两艘36马力155个座位,铁壳拖轮1艘120马力,货驳8艘333吨位,小木船3艘6.5吨位,渡船及竹排3只95吨位。房屋20间,职工91人。由于业务清淡,年年亏损,面临破产。

汪家冲船队1955年成立,担任佛子岭水库区内运输。1957年运量3.6万吨61.2万吨公里。1969年磨西公路通车后,运量减少。1985年,年货运量2.96万吨50.3万吨公里,客运量2.5万人42.5万人公里。年营运收入4.2万元。有客货船27艘,150吨位。

(二)运输工具排筏是本县最古老的水上运输工具。解放战争期间,晋冀鲁豫野战军挺进大别山,本县排民王德圣等在黑石渡用竹排搭浮桥,为大军渡河服务。兴建佛子岭水库时,毛排从蚌埠、淮南等地运进大量建筑器材。解放初期,全县有竹排141对。

木帆船历史上,东淠河水深河阔,木船逆水上可抵舞旗河、石。另从佛子岭镇曾名“艨艟湾”及古人曾把“故埠联帆”选为霍山八景之一两事,可见历史上东淠河万帆云集的盛况。后因河床抬高,河道变窄,木船渐少,1953年仅存4艘6吨位。1960年有121艘511吨位。1978年后,公路运输发展,木帆船逐渐减少,1985年只有35艘205吨位。主要在佛、磨两水库内0.5米深的小河中航行。

机动船1955年,航运部门购进本县第一艘机帆船,10吨位90个座位。1956年为支援兴建磨子潭水库,新增轮船4艘160吨位134座位。驳船15艘160吨位。1962——1978年,轮船仅存1艘20吨位90座位。驳船12艘258吨位。1985年有客轮3艘236座位,驳船仅8艘332吨位,新增拖船1艘,均在两水库中航行。

四客运、货运

(一)客运解放前,毛排没有客运。1949——1951年,组织外港帆船临时代客,多数是下水船。主要在清潭沟到平头山30公里航道上及下游沿河各港埠,年客运量3700多人次。佛子岭水库大坝施工期间,曾组织短途客运,年客运量5700多人次。1954年成庄佛子岭航运站,组织小木船(3吨左右)运客,年客运量5700多人次,运价不统一。1956——1958年,帆船改成半机械化代客,同年建成木质客轮代替帆船。当年客运量达9800多人次,高峰的1970年达4.8万多人次102万人公里,大化坪公路通车后,年客流量仅2万余人次。从1973年1月1日起,客运价每人每公里0.015元(含保险费3%)。

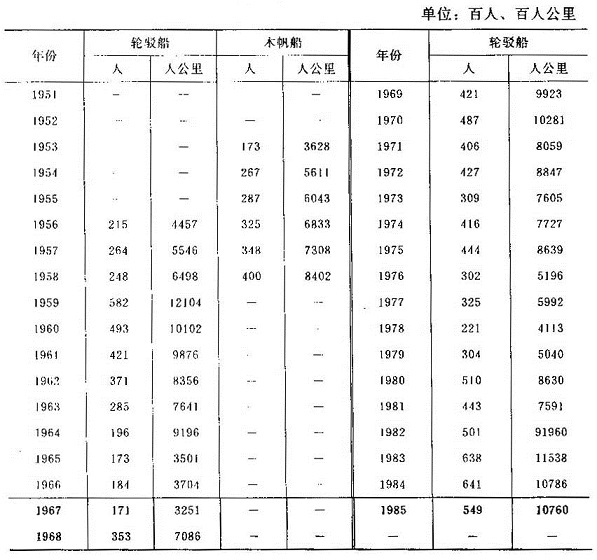

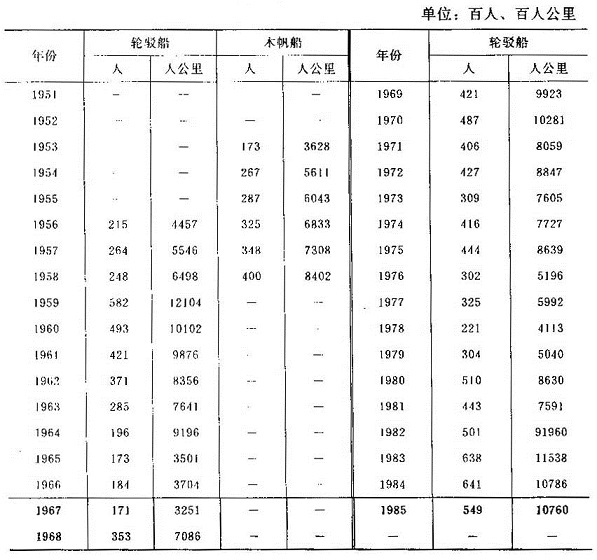

水上旅客运输量、周转量统计表

(二)货运毛排是唯一的运输工具,对解放战争期间的军运发挥了重要作用。1951——1953年,毛排从蚌埠、淮南、正阳关等地运进建设水库专用的钢筋、水泥、机械等物资,年运量达1.8万多吨。兴建磨子潭水库时,主要依靠佛子岭——龙井冲22公里航道运进物资。1957年,有200多吨船位,高峰时运量达700多吨。磨子潭航运站研制成翻水板推进器,比原用人力划行快2——3个航次,提高了运输效能,保证了建库器材、粮食及副食品的供给。1956年后,水运以佛子岭水库为主,水库下游仅维持撬扎流放。1979年前,库内运输力量,一是水上运输合作社,有200多吨位船舶;二是舞旗河、汪家冲两乡组织的运输船队,有150吨位船舶。以佛子岭到舞旗河18公里和佛子岭到龙井冲22公里两条航道为主,运出茶叶、扫帚、竹木、药材、木粉等物资,年运量9000多吨。从1952年起,实行全省统一按货物价值分等级规定每吨公里运价,严禁抬高或降低。

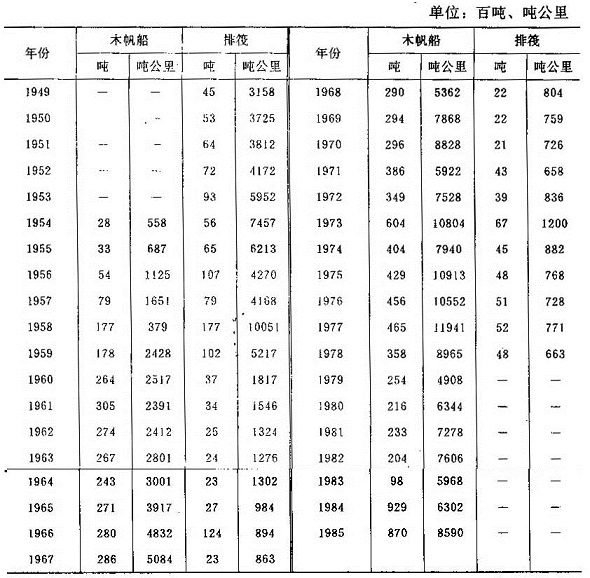

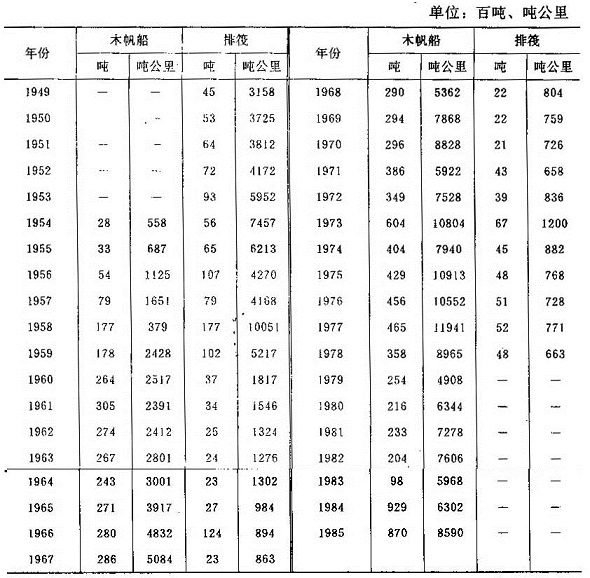

水上货物运输量、周转量统计表

(一)东淠河航道东淠河是淠河水系的主要支流,贯穿全县。是本县水上运输的主要航道。清光绪《霍山县志》记,“今淮河排筏仅至五溪河(今舞旗河)而止”。自枕头山到清潭沟30公里航道河宽约500米,正常水深0.8——1米,冲积的细沙铺底,水势平缓,无明石暗礁,是良好的天然航道,常年可通行10——15吨木帆船,汛期30吨木帆船能逆水而上。佛子岭以上分成两条支流,分别抵漫水河、磨子潭,因河床、河面渐窄,河底铺满较大鹅卵石,弯道、深水潭、明石暗礁渐多,水深经常只有50公分,不能通木帆船,排筏也只能到千笠寺和石槽。佛子岭、磨子潭水库大坝相继建成后,河道、流水均被截断。佛子岭坝下常年水深不足50厘米,船排断航。1962年,省交通厅,决定整治东淠河主航道,首期治理黑石渡——城关16公里航道,沿河两侧建块石丁字坝22道,清挖砂石0.74万立方米。1972年,县成立“霍山县东愣河疏浚工程指挥部”。上自平头山,下至西河口(六安县境),新建丁字坝20道,轮型逐水平坝5道,重型丁字坝102道,锁坝2道长184米,抛石拦水头35处,投石232立方米,共清挖砂石28.2万立方米。1984年停工,共投资166.0984万元。主航道每年约有200天保持河宽30——50米,水深0.7米,可季节性通行船排,通航能力仍不理想。

(二)两水库航道佛子岭、磨子潭两水库先后建成蓄水后,开通了佛子岭坝上到龙井冲和舞旗河,磨子潭坝上到铁佛寺和蜈蚣包4条新航道。正常通行50吨木帆船。舞旗河到九龙井39公里,铁佛寺到胡家河7公里,潘家湾到大化坪15公里只能流放竹木。1958年,六安横排头拦水坝建成,东淠河床水位抬高,流速减小,但因水库坝下大量流沙沉积河床,主航道不能通航。1965年建成的黑石渡大桥横跨主航道,黑石渡以上河流仅通排筏,船舶断航。

二码头

县内没有港口,只有小型码头8处(原有10处,解放后消失6处。1955年,新增佛子岭坝上和高岭两处,1956年,新增磨子潭和东流河两处),龙井冲、舞旗河、戴家河、管驾渡4处是老码头。除佛子岭坝上码头建有简易设施,便于停靠船只外,其余都是河岸停船,人工装卸。1985年,全县码头货物吞吐量8.7万吨,客运7.99万人次。

(一)城北码头位于县城北门外1公里处。民国28年(1939年)居民徐克让经营堆场,存放竹、木、扫帚、木炭、粮油、盐等物资。有1条约4市尺宽可通行独轮手推车和双人扛抬货物的土路通城内。码头工会负责装卸、搬运。

(二)黑石渡码头1954年前,黑石渡是通往湖北英山的起点,没有固定码头、泊位,沿河岸靠船筏,人工装卸,山区的竹、木、茶、土纸、药材、木炭、扫帚在此集中转船筏外运;生活必需的粮食、盐、油等物资多在此集散,运进山区。民国32年,有盐店28家,杂货行12家,堆场3家,码头工人39名。1952年货物吞吐量3300吨,1954年后运量锐减。1966年霍英公路建成通车,码头自然消失。

(三)佛子岭坝上码头1954年前,佛子岭没有码头,船筏也很少停靠。大坝建成后,1956年,就地取材兴建块石码头1处,3个泊位,1959年,专区航运处拨款400元,同佛子岭搬运站合资整修,1962年,又拨款3000元再次整修。有长60米,宽4米浆砌平台两处,挡土墙55米,护坡40米,客货船舶都可停靠。块石砌汽车通道长165米,宽6.5米。1956年,客流量5784人次,货运量1.57万吨。1970年,客流量4.87万人次,货运量2.23万吨。1985年,客流量5.78万人次,货运量0.68万吨。是县内唯一有简易设备的主要码头。

(四)大河北(舞旗河)码头1954年前,舞旗河码头是山东商人外运茶叶、木炭、扫帚、竹木等货物的集聚地,年吞吐量2500吨。1954年,水库蓄水后,原码头淹没,大化坪供销社在大河北设中转站,生产队设一堆场。1982年,鹿俞路建成通车后,码头专运旅客,1985年客运量5.2万人次。

东流河、高岭、磨子潭、戴家河、九龙井、汪家冲6处码头都是利用自然河岸靠船装卸。1985年后以客运为主,年客流量共2.8万人次,货运量1.57万吨。

三营运机构和运输工具

(一)营运机构解放前,县有排业工会。1950年,成立县排业协会,辖城关、黑石渡、龙井冲、舞旗河4个大队,有排筏(私有)141对636吨位。1958年成立“霍山县船队”,入队船排82只397.3吨位。1963年成立水上运输合作社,辖3个大队,有排筏23对178吨位,木船110只3460吨位。1969年并入县搬运站。

航运公司1984年成立,有水泥客船两艘36马力155个座位,铁壳拖轮1艘120马力,货驳8艘333吨位,小木船3艘6.5吨位,渡船及竹排3只95吨位。房屋20间,职工91人。由于业务清淡,年年亏损,面临破产。

汪家冲船队1955年成立,担任佛子岭水库区内运输。1957年运量3.6万吨61.2万吨公里。1969年磨西公路通车后,运量减少。1985年,年货运量2.96万吨50.3万吨公里,客运量2.5万人42.5万人公里。年营运收入4.2万元。有客货船27艘,150吨位。

(二)运输工具排筏是本县最古老的水上运输工具。解放战争期间,晋冀鲁豫野战军挺进大别山,本县排民王德圣等在黑石渡用竹排搭浮桥,为大军渡河服务。兴建佛子岭水库时,毛排从蚌埠、淮南等地运进大量建筑器材。解放初期,全县有竹排141对。

木帆船历史上,东淠河水深河阔,木船逆水上可抵舞旗河、石。另从佛子岭镇曾名“艨艟湾”及古人曾把“故埠联帆”选为霍山八景之一两事,可见历史上东淠河万帆云集的盛况。后因河床抬高,河道变窄,木船渐少,1953年仅存4艘6吨位。1960年有121艘511吨位。1978年后,公路运输发展,木帆船逐渐减少,1985年只有35艘205吨位。主要在佛、磨两水库内0.5米深的小河中航行。

机动船1955年,航运部门购进本县第一艘机帆船,10吨位90个座位。1956年为支援兴建磨子潭水库,新增轮船4艘160吨位134座位。驳船15艘160吨位。1962——1978年,轮船仅存1艘20吨位90座位。驳船12艘258吨位。1985年有客轮3艘236座位,驳船仅8艘332吨位,新增拖船1艘,均在两水库中航行。

四客运、货运

(一)客运解放前,毛排没有客运。1949——1951年,组织外港帆船临时代客,多数是下水船。主要在清潭沟到平头山30公里航道上及下游沿河各港埠,年客运量3700多人次。佛子岭水库大坝施工期间,曾组织短途客运,年客运量5700多人次。1954年成庄佛子岭航运站,组织小木船(3吨左右)运客,年客运量5700多人次,运价不统一。1956——1958年,帆船改成半机械化代客,同年建成木质客轮代替帆船。当年客运量达9800多人次,高峰的1970年达4.8万多人次102万人公里,大化坪公路通车后,年客流量仅2万余人次。从1973年1月1日起,客运价每人每公里0.015元(含保险费3%)。

水上旅客运输量、周转量统计表

(二)货运毛排是唯一的运输工具,对解放战争期间的军运发挥了重要作用。1951——1953年,毛排从蚌埠、淮南、正阳关等地运进建设水库专用的钢筋、水泥、机械等物资,年运量达1.8万多吨。兴建磨子潭水库时,主要依靠佛子岭——龙井冲22公里航道运进物资。1957年,有200多吨船位,高峰时运量达700多吨。磨子潭航运站研制成翻水板推进器,比原用人力划行快2——3个航次,提高了运输效能,保证了建库器材、粮食及副食品的供给。1956年后,水运以佛子岭水库为主,水库下游仅维持撬扎流放。1979年前,库内运输力量,一是水上运输合作社,有200多吨位船舶;二是舞旗河、汪家冲两乡组织的运输船队,有150吨位船舶。以佛子岭到舞旗河18公里和佛子岭到龙井冲22公里两条航道为主,运出茶叶、扫帚、竹木、药材、木粉等物资,年运量9000多吨。从1952年起,实行全省统一按货物价值分等级规定每吨公里运价,严禁抬高或降低。

水上货物运输量、周转量统计表