目录

第三节 国家定期定量补助

解放初期,政府对那些年老体弱丧失劳动能力而生活极端贫困的烈属、军属在给予实物补助时,采取定期定量的形式发给,以确保他们基本生活。

根据国家规定,1960年正式对部分老弱病残的优抚对象实行定期定量补助,又明确规定享受定补的对象和补助的标准。享受定补对象:一是孤老烈属和病故、失踪军人家属;二是烈士、病故军人的遗孤和虽有亲属而无力抚养的烈士、病故、失踪军人的未成年子女;三是已经失去劳动能力而其子女又确实无力供养的烈士、病故军人的父母和配偶;四是生活有困难的在乡三等残废军人;五是年老体弱丧失劳动能力,生活经常有困难的复员军人;六是带病回乡长期不能劳动,生活有困难的复员、退伍军人。补助标准:农村一般地区每人每月2至4元。重灾区、穷队和革命老区略高;城镇每人每月4至6元,1960年全县享受定补的有232户,定补金额9876元。1979年,定补标准有所提高,农村(包括城郊农户和吃统销粮户)每人每月6至10元;城镇(包括小镇吃商品粮户)每人每月10至15元。全年享受定补680户,补助金58120元。此后农村定补对象,还同时享受群众优待。1981年,定补对象的范围有所扩大,对第二次国内

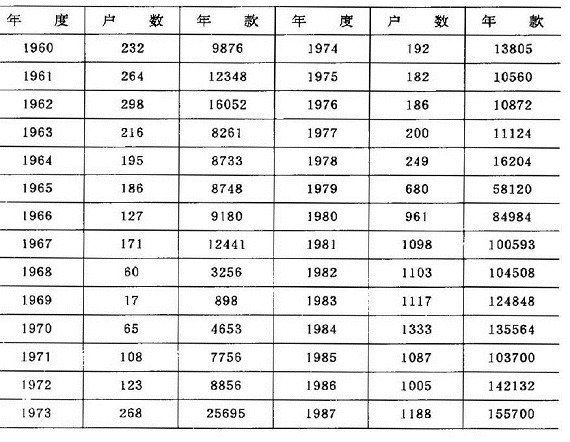

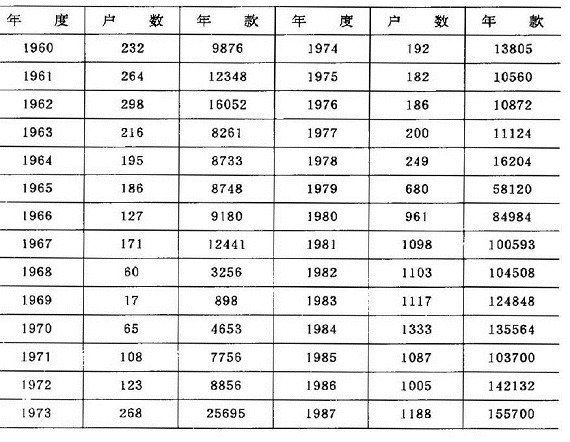

1960~1987年优抚对象定期定量补助情况一览表

革命战争时期、抗日战争时期、中原突围和解放战争时期的革命工作人员,流落在农村的生活困难者亦给予定补;对60岁以上和有呆、傻或明显残废丧失劳动能力的烈士子女,也实行低标准定期定量补助。当年全县享受定补人员1098人,计款100593元。1984年,对全县优抚对象进行全面复查,定补对象作了适当调整,并按照“城镇每人每月25元,农村每人每月20元”的标准,增加了“三老”(退休老红军、孤老烈属和孤老复员、残废军人)的定补款。经过复查调整,全县取消23人,新增239人,调整了132人的定补标准,当年共定补1333人,占全县优抚对象总数的8.6%,年定补费135564元。其中“三老”82人,补助费19776元。1987年,全年享受定补对象1183人,发放定补款155700元。

根据国家规定,1960年正式对部分老弱病残的优抚对象实行定期定量补助,又明确规定享受定补的对象和补助的标准。享受定补对象:一是孤老烈属和病故、失踪军人家属;二是烈士、病故军人的遗孤和虽有亲属而无力抚养的烈士、病故、失踪军人的未成年子女;三是已经失去劳动能力而其子女又确实无力供养的烈士、病故军人的父母和配偶;四是生活有困难的在乡三等残废军人;五是年老体弱丧失劳动能力,生活经常有困难的复员军人;六是带病回乡长期不能劳动,生活有困难的复员、退伍军人。补助标准:农村一般地区每人每月2至4元。重灾区、穷队和革命老区略高;城镇每人每月4至6元,1960年全县享受定补的有232户,定补金额9876元。1979年,定补标准有所提高,农村(包括城郊农户和吃统销粮户)每人每月6至10元;城镇(包括小镇吃商品粮户)每人每月10至15元。全年享受定补680户,补助金58120元。此后农村定补对象,还同时享受群众优待。1981年,定补对象的范围有所扩大,对第二次国内

1960~1987年优抚对象定期定量补助情况一览表

革命战争时期、抗日战争时期、中原突围和解放战争时期的革命工作人员,流落在农村的生活困难者亦给予定补;对60岁以上和有呆、傻或明显残废丧失劳动能力的烈士子女,也实行低标准定期定量补助。当年全县享受定补人员1098人,计款100593元。1984年,对全县优抚对象进行全面复查,定补对象作了适当调整,并按照“城镇每人每月25元,农村每人每月20元”的标准,增加了“三老”(退休老红军、孤老烈属和孤老复员、残废军人)的定补款。经过复查调整,全县取消23人,新增239人,调整了132人的定补标准,当年共定补1333人,占全县优抚对象总数的8.6%,年定补费135564元。其中“三老”82人,补助费19776元。1987年,全年享受定补对象1183人,发放定补款155700元。