目录

第四节 对私营工商业的社会主义改造

一对手工业和私营工业的社会主义改造

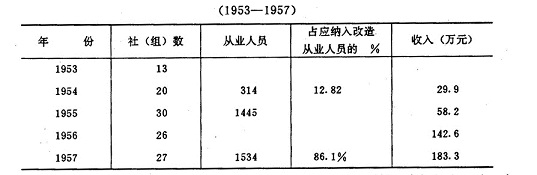

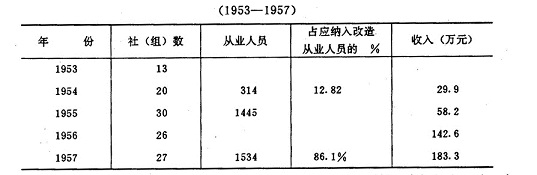

建国后,县人民政府着手对个体手工业加强扶持和引导,对私营工业实行利用、限制、改造政策。1956年至1957年,派出工作组分赴荆山、清水、方村及大闸、澛港各个集镇,召开座谈会进行党的路线、方针和政策的教育,鼓励铁、木、竹、采石及烧石灰等手工业者,组织互助生产组。是年,成立清水、张拐、方村棉织生产小组,织机45台,主要生产粗棉布。继而逐步扩大,为走合作化道路打下基础。次年,大荆山的烧石灰及采石个体手工业者,在互助生产组的基础上,率先成立了荆山石灰和石业2个联营社,此后,澛港鱼钩社、大闸、清水棉织社、方村、澛港、清水、石 铁木竹社也相继建立,1954年,合作社组由1953年的13个增加到20个,其中铁、木、竹及石业18个,棉织缝纫2个,社员314人。在农业合作化运动高潮影响下,至1956年底,对手工业的社会主义改造基本完成。是年底,社组发展到27个,社员1534人,占应纳入改造范围的从业人员的86.1%,比1954年底从业人员增长38.5%。所建社组均为自愿结合,独立核算。自负盈亏。大型工具折价入股,小型工具自备自用。社组负责人均系民主选举产生。

铁木竹社也相继建立,1954年,合作社组由1953年的13个增加到20个,其中铁、木、竹及石业18个,棉织缝纫2个,社员314人。在农业合作化运动高潮影响下,至1956年底,对手工业的社会主义改造基本完成。是年底,社组发展到27个,社员1534人,占应纳入改造范围的从业人员的86.1%,比1954年底从业人员增长38.5%。所建社组均为自愿结合,独立核算。自负盈亏。大型工具折价入股,小型工具自备自用。社组负责人均系民主选举产生。

附:

手工业合作化发展情况

建国后,本县私营工业企业仅有同诚酱园1家。原座落在方村镇,从业人员12人,雇工8人。1953年起,将这家企业的产品纳入供销渠道,在政治上对负责人实行团结、教育、改造政策。1956年实行公私合营,1959年转为全民企业。

二对个体工商户的管理改造.

民国时期,政府规定肩挑商贩、浮摊、赶集及自行经营零售业务不用店员者,其营业牌照,分甲、乙、丙、丁、戊五等。民国32年1943,未沦陷区的白沙乡属戊等营业产26户,年纳税650元;十连乡属丁等营业户6户,年纳税750元,属戊等18户,年纳税450元。

建国后,市、县分治,县内仅有方村、清水等集镇。1951年,全县个体工商户331户,从业人员587人,资金53.9万元,行商、摊贩512户。至1953年,澛港、方村、万春等区仍有无证商贩112户,同年县供销社吸收入店,补发临时证87户,取缔25户,1956年,经过对私营工商业社会主义改造,个体工商户组织起来。全县计有商户706个,从业人员759人,经营网点61个。1957年网点增至180个。1958年,以粮为纲对个体工商营业网点采取“裁、并、改、合”。1961年,整顿个体工商户,恢复7个合作商店,2个合作饭店,6个合作小组,实行自负盈亏,独立核算。至1965年底,全县个体自负盈亏网点增至452户,从业人员486人。1966年始,无证商贩增多。1974年10月,整顿有证商贩,规定营业范围、指定营业地点、明码标价。对无证商贩,是城镇非农户口的,补领证;农村的,回队生产。由于管得太严,出现一些地下经营活动。1970年至1975年,全县共查获地下工厂、地下包工等案件8起,并罚没粮食3600斤,人民币6349.6元,布票4479尺,猪肉1083斤,山芋6636斤,香烟2801包。1980年9月始,对全县个体工商户登记发证。允许城镇待业青年、社会闲散人员、退职人员及少数有技术专长和有经营能力,不影响农业生产的农村社员申请经营,经乡、村街证明,核发营业执照。至1982年10月底,全县发证1193户,从业人员2119人,其中:城镇706户,1632人,农村487户,487人。行业分布:手工业51个,修理业56个,饮服业96个,商业990个。1984年,换发全国统一营业执照。同年,坚持“国营、集体,个体”一齐上的方针,对个体工商户的管理工作实行“三个转变”,即由过去的“适当发展”,转变为“大力发展”,由过去的“限制、处罚”为主,转变为“开放、疏导、教育”。由过去的“单一渠道”经营,转变为“鼓励多渠道、多层次”的经营。并成立县个体劳动者协会简称“个协”,湾沚、红杨、澛港、万春、易太、方村等区及湾沚镇先后成立“个协”分会。至1989年底,共有会员7980个。

1984年起,营业执照初审权下放到工商所,在政策允许范围,有经营能力,县局即随到随批。对烈属军属、特困户,收费给予照顾减免;地处偏僻、人流量少的地方,只管理,少收或不收费,让其有利可图。1985年发照4222户,1986年发照5028户。是年,火龙岗镇个体户潘铁军出席“全国个体劳动者协会成立和表彰大会”。1987年,工商局与公安、物价、计量、防疫、税务等部门相配合,共检查个体经营户2963户,查出无照、超越经营范围、擅自提价、以及克斤扣两个体户计458户,分别作了罚款、停业整顿、吊销执照处分,并补发营业执照819户,取缔无证经营18户。同年,个体户邓立田被评为省劳动模范,唐劲松被省评为“守信用重合同”个体户。1989年,发证7980户,从业人员14362人,完成国家税收265.4万元。是年10月,县“个协”向亚运会捐款14362元。潘志坚、邓立田二人,各捐赠500元。

建国后,县人民政府着手对个体手工业加强扶持和引导,对私营工业实行利用、限制、改造政策。1956年至1957年,派出工作组分赴荆山、清水、方村及大闸、澛港各个集镇,召开座谈会进行党的路线、方针和政策的教育,鼓励铁、木、竹、采石及烧石灰等手工业者,组织互助生产组。是年,成立清水、张拐、方村棉织生产小组,织机45台,主要生产粗棉布。继而逐步扩大,为走合作化道路打下基础。次年,大荆山的烧石灰及采石个体手工业者,在互助生产组的基础上,率先成立了荆山石灰和石业2个联营社,此后,澛港鱼钩社、大闸、清水棉织社、方村、澛港、清水、石

铁木竹社也相继建立,1954年,合作社组由1953年的13个增加到20个,其中铁、木、竹及石业18个,棉织缝纫2个,社员314人。在农业合作化运动高潮影响下,至1956年底,对手工业的社会主义改造基本完成。是年底,社组发展到27个,社员1534人,占应纳入改造范围的从业人员的86.1%,比1954年底从业人员增长38.5%。所建社组均为自愿结合,独立核算。自负盈亏。大型工具折价入股,小型工具自备自用。社组负责人均系民主选举产生。

铁木竹社也相继建立,1954年,合作社组由1953年的13个增加到20个,其中铁、木、竹及石业18个,棉织缝纫2个,社员314人。在农业合作化运动高潮影响下,至1956年底,对手工业的社会主义改造基本完成。是年底,社组发展到27个,社员1534人,占应纳入改造范围的从业人员的86.1%,比1954年底从业人员增长38.5%。所建社组均为自愿结合,独立核算。自负盈亏。大型工具折价入股,小型工具自备自用。社组负责人均系民主选举产生。附:

手工业合作化发展情况

建国后,本县私营工业企业仅有同诚酱园1家。原座落在方村镇,从业人员12人,雇工8人。1953年起,将这家企业的产品纳入供销渠道,在政治上对负责人实行团结、教育、改造政策。1956年实行公私合营,1959年转为全民企业。

二对个体工商户的管理改造.

民国时期,政府规定肩挑商贩、浮摊、赶集及自行经营零售业务不用店员者,其营业牌照,分甲、乙、丙、丁、戊五等。民国32年1943,未沦陷区的白沙乡属戊等营业产26户,年纳税650元;十连乡属丁等营业户6户,年纳税750元,属戊等18户,年纳税450元。

建国后,市、县分治,县内仅有方村、清水等集镇。1951年,全县个体工商户331户,从业人员587人,资金53.9万元,行商、摊贩512户。至1953年,澛港、方村、万春等区仍有无证商贩112户,同年县供销社吸收入店,补发临时证87户,取缔25户,1956年,经过对私营工商业社会主义改造,个体工商户组织起来。全县计有商户706个,从业人员759人,经营网点61个。1957年网点增至180个。1958年,以粮为纲对个体工商营业网点采取“裁、并、改、合”。1961年,整顿个体工商户,恢复7个合作商店,2个合作饭店,6个合作小组,实行自负盈亏,独立核算。至1965年底,全县个体自负盈亏网点增至452户,从业人员486人。1966年始,无证商贩增多。1974年10月,整顿有证商贩,规定营业范围、指定营业地点、明码标价。对无证商贩,是城镇非农户口的,补领证;农村的,回队生产。由于管得太严,出现一些地下经营活动。1970年至1975年,全县共查获地下工厂、地下包工等案件8起,并罚没粮食3600斤,人民币6349.6元,布票4479尺,猪肉1083斤,山芋6636斤,香烟2801包。1980年9月始,对全县个体工商户登记发证。允许城镇待业青年、社会闲散人员、退职人员及少数有技术专长和有经营能力,不影响农业生产的农村社员申请经营,经乡、村街证明,核发营业执照。至1982年10月底,全县发证1193户,从业人员2119人,其中:城镇706户,1632人,农村487户,487人。行业分布:手工业51个,修理业56个,饮服业96个,商业990个。1984年,换发全国统一营业执照。同年,坚持“国营、集体,个体”一齐上的方针,对个体工商户的管理工作实行“三个转变”,即由过去的“适当发展”,转变为“大力发展”,由过去的“限制、处罚”为主,转变为“开放、疏导、教育”。由过去的“单一渠道”经营,转变为“鼓励多渠道、多层次”的经营。并成立县个体劳动者协会简称“个协”,湾沚、红杨、澛港、万春、易太、方村等区及湾沚镇先后成立“个协”分会。至1989年底,共有会员7980个。

1984年起,营业执照初审权下放到工商所,在政策允许范围,有经营能力,县局即随到随批。对烈属军属、特困户,收费给予照顾减免;地处偏僻、人流量少的地方,只管理,少收或不收费,让其有利可图。1985年发照4222户,1986年发照5028户。是年,火龙岗镇个体户潘铁军出席“全国个体劳动者协会成立和表彰大会”。1987年,工商局与公安、物价、计量、防疫、税务等部门相配合,共检查个体经营户2963户,查出无照、超越经营范围、擅自提价、以及克斤扣两个体户计458户,分别作了罚款、停业整顿、吊销执照处分,并补发营业执照819户,取缔无证经营18户。同年,个体户邓立田被评为省劳动模范,唐劲松被省评为“守信用重合同”个体户。1989年,发证7980户,从业人员14362人,完成国家税收265.4万元。是年10月,县“个协”向亚运会捐款14362元。潘志坚、邓立田二人,各捐赠500元。